2025/12/09 ゲオスミン (geosmin) は降雨のあとの地面のにおいを持つ有機化合物の一種で、デカリン誘導体のアルコール。「大地の臭い」を意味し、テーブルビートのもつ土のような味や下水道から発生するカビ臭の原因物質でもある。/ペトリコール(英: Petrichor)は、雨が降った時に、地面から上がってくる匂いを指す言葉。古代ギリシア語のpetros(πέτρος、石)とichor(ἰχώρ、神々の体内を流れているとされる霊液)からなる造語。

雨の匂いの原因となる物質としては他に、雷によって発生するオゾンや土壌中の細菌が発生させるゲオスミンなどが知られている。(Wikipediaより)

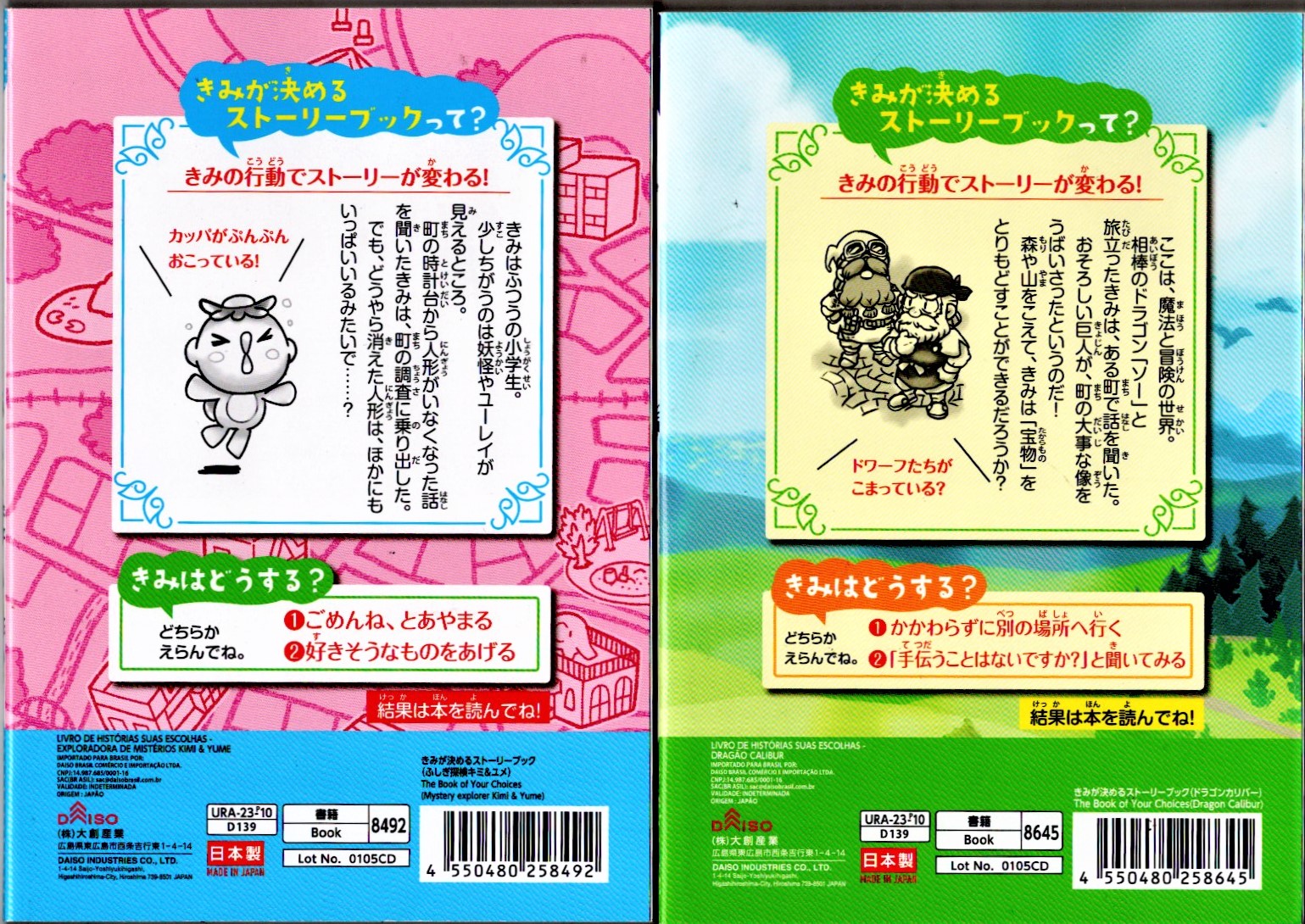

「君が決めるストーリーブック」の

裏表紙に、 なにやらアルファベットが

なにやらアルファベットが

書かれておりますよね。

ブラジルとか書いてございます。

裏表紙に、

書かれておりますよね。

ブラジルとか書いてございます。

どうもポルトガル語らしゅうございます。

『ドラゴンカリバー』の方を

ぐーぐるさんに訳していただくと、

「ドラゴンキャリバー

チョイス ストーリーブック

ブラジルへの輸入元:」

あとは訳してくれませんでしたが、住所とかそんな感じでございます。

最初、ブラジルで印刷製本しているのかな、などと思ったのでございますが、

そうではなくてきっとおそらく、

向こうで販売されているのでございましょうな

(違ったらごめ~ん)。

そうではなくてきっとおそらく、

向こうで販売されているのでございましょうな

(違ったらごめ~ん)。

PR

令和五年4月

2023/04/02 パソコン付属のマウスが壊れました。

劣化かゴミが詰まったか、左クリックが利かなくなってしまったのでございます。

というわけで、新しいの買ってきました。有線でレーザーセンサーのものを。

これで、どこかへ行ってしまうこともなくなるでしょうし、

雑なところで動かしても反応してくれるでしょう。

2023/04/03 トミカのホワイトベース買ってきました。

箱絵見たときはデフォルメされているのかなとも思ったのですが、

そんなことはなし。

羽根やアンテナが少し厚いのは仕方ないでしょう。

トミカってダルな感じかと思っておりましたが、昔の話なのでしょうな。

ボディは亜鉛合金というからダイカストなのかな。

がっしりしていて適度に重量もあり、いい感じ。

たとえ同じサイズのプラスティック製がもっと安い価格であったとしても、

こちらの方がよろしゅうございましょう。

(上に書ききれなかったのでこちらへ。)

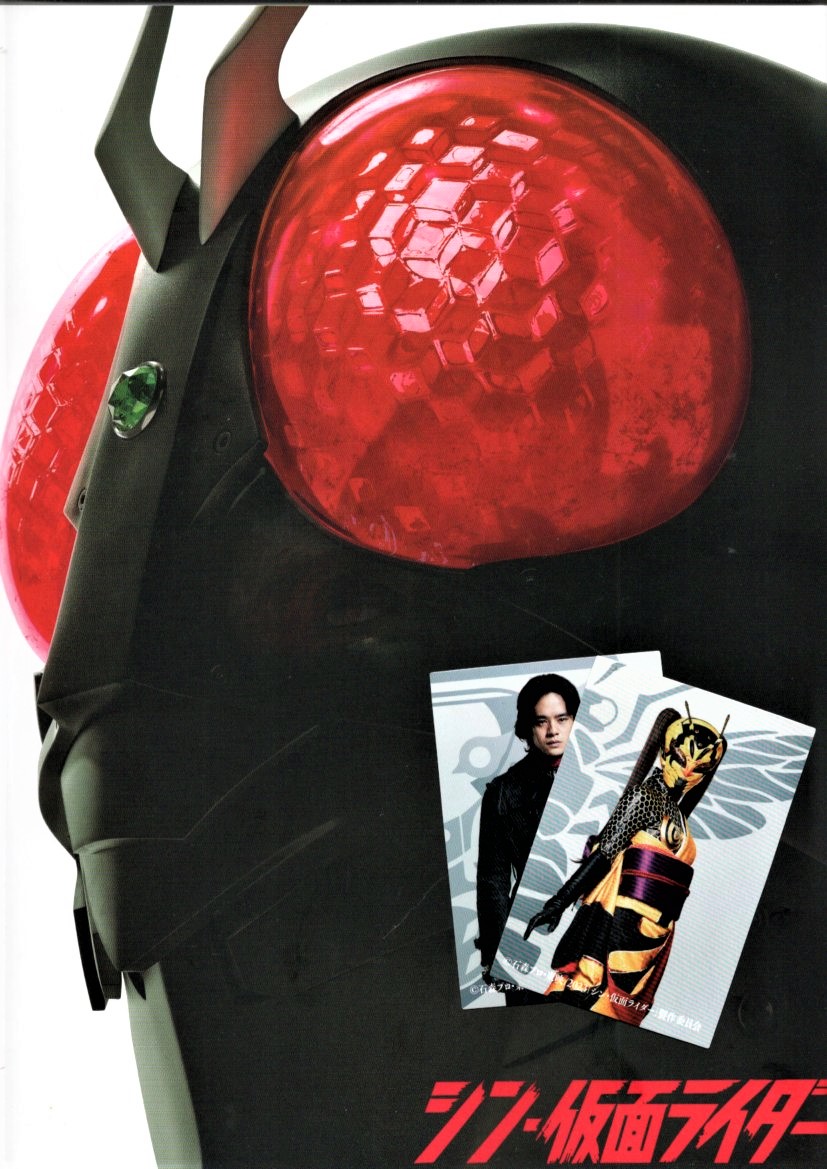

『シン・仮面ライダー』、本郷猛を演ずる池松 壮亮さんは、

1990年7月9日生まれの32歳だそうでございます。

1990年7月9日生まれの32歳だそうでございます。

なんか、仮面ライダーをやるのには、

年齢的に高いのではみたいなことを自分でおっしゃっておりましたが、

城北か城南大学の研究員でございますし、

庵野監督の中ではけっこう妥当な年齢なのだと思います。

ですから、もっと恋愛にふってもよかったのかなぁと思います。

たとえば、セーフハウスのところで、

ルリ子さんが「変なことしないでよ」みたいなこというじゃないですか

(セリフ忘れましたが)。

ルリ子さんが「変なことしないでよ」みたいなこというじゃないですか

(セリフ忘れましたが)。

あそこにこんな場面を入れてもよかったと思うのでございます。

ルリ子「本郷さん」

「裸になって」

「あなたの体をみてみたい……」

(スーツを脱ぎ、上半身裸になる本郷。

そこには、オーグメント化による痛々しい疵痕が無数に走っている)

そこには、オーグメント化による痛々しい疵痕が無数に走っている)

(本郷の体を指で触り、その痕を確かめるルリ子)

ルリ子「これが、父の最高傑作……」

本郷 「……そんな……目で……

見ないで欲しい……」

ルリ子「……ごめんなさい……」

なんて場面を挟めば、本郷がどんな怪物化を遂げたかも描けるし、

それを起点にルリ子との距離も少しだけ近づくと思うのでございますが。

岡本喜八監督の『殺人狂時代』を視ることができたので、

『シン・仮面ライダー』をダシにそれを語っていきたいと存じます。

『シン・仮面ライダー』をダシにそれを語っていきたいと存じます。

どうやって視たかは秘密。

Satsujin kyôjidai だったか The Age of Assassins 、

「日本語で」ではなく「すべてのサイト」で動画検索しますとですねぇ……。

「日本語で」ではなく「すべてのサイト」で動画検索しますとですねぇ……。

……

予告編がございましたので、それを貼っておきましょう。

(どうもYouTubeとニコニコしか貼れないみたい……)

リンクってあまり、貼りたくないのでございますけれどね。

https://youtu.be/JmT1qMEnV9k

※ 予告編からイメージする派手さと本編の面白さは

ずれたところにあると存じますので、それはご承知おきを。

☆ ☆ ☆

ずれたところにあると存じますので、それはご承知おきを。

☆ ☆ ☆

というわけで、『殺人狂時代』

まずは、原作とされている都筑道夫先生の『なめくじに聞いてみろ』と

『殺人狂時代』の関連でございます。

『殺人狂時代』の関連でございます。

岡本喜八監督の『殺人狂時代』見ました~。

こういうのって、気を持たせてなーんだというのはガッカリいたしますので、

先にわたくしの答えを書いておきますと、

死神グループとの関係はほぼ無いともうしてよろしゅうございましょう。

先にわたくしの答えを書いておきますと、

死神グループとの関係はほぼ無いともうしてよろしゅうございましょう。

ただし『殺人狂時代』、視る価値は十分ある作品だと存じます。

というわけで、近ごろは結論だけでいいという方も多いみたいなので、

そういう方はここまででございますね。

そういう方はここまででございますね。

いやぁ、親切だなぁ。

さてまぁ、

今回は前回のおさらいにございます。

詳しくは前回の記事を読んで、でよろしいのでございますが、

そう言ってもどうせ読まないでございましょうからここに書いておきます。

そう言ってもどうせ読まないでございましょうからここに書いておきます。

あれから付け加わったこともあるでしょうし──。

というわけでまず、

ショッカーの死神グループは

深い絶望を帯びた人間が幹部に選ばれるって話でございますよね。

それ聞いて、そんな幹部の絶望を映画ではどう表現するのか、

と思ったのでございます。

と思ったのでございます。

もしかするとやたらと深刻な怪人ばかりが出てくる話?

そう思って映画を見に行ったのでございますね。

そう思って映画を見に行ったのでございますね。

でも、そんなことない。

見た方は賛同いただけると思うのですが、むしろ怪人たち、

みんななんか楽しげでございましょ?

みんななんか楽しげでございましょ?

こりゃまた、どういうわけだ!?

でございますよ。

で、考えたのが、

この方々の抱いているのは、絶望ではないのではないか、だとすれば何か、

ということなのでございます。

この方々の抱いているのは、絶望ではないのではないか、だとすれば何か、

ということなのでございます。

前回の続きともうしますか、蛇に足でございます。

最初の仮面ライダーらしいアクションと、

真に迫った戦いの間で、監督は揺れ動いていたようでございますな。

真に迫った戦いの間で、監督は揺れ動いていたようでございますな。

では、どうすればよかったのか。

後出し岡目、リスクを伴わないと三拍子そろった狡さで考えてみたいと存じます。

☆ ☆ ☆

物理法則はそれほど気にしなくていいと思うのでございますよね。

そこはリアルでなくても、派手に派手にやっていいと思うのでございます。

そこはリアルでなくても、派手に派手にやっていいと思うのでございます。

重要なのは、やられた側の痛みでございますな。

……と書き始めたのでございますが、

ワイヤーアクションってダメなのはホントダメみたいな話を耳にいたしました。

ワイヤーアクションってダメなのはホントダメみたいな話を耳にいたしました。

そうなのかー。

映画あまり見ないからそこら辺よく分かりません。

☆ ☆ ☆

最初の仮面ライダーアクションの特徴は、

改造されているとはいえ、主に己の肉体のみで戦うことでございます。

改造されているとはいえ、主に己の肉体のみで戦うことでございます。

昨今のシリーズのように、

アイテムや装備で強い状態になって敵を倒していくようなヒーローではございません。

そのような主人公を際立たせるための条件として、弱くなければなりません。

いや、逆でございますな。

ヒーローは確かに強いのでございますが、

敵がそれを上回る圧倒的な強さを持っていなければなりません。

敵がそれを上回る圧倒的な強さを持っていなければなりません。

それが攻められて攻められて攻められて、

最後の最後に逆転するというのが、この手の主人公でございます。

最後の最後に逆転するというのが、この手の主人公でございます。

スポ根ものとかプロレスとか健さんとか……。

昭和の感覚かもしれませんが、今でも感動の一条件でございますよね。

ではそれは何か。敵の圧倒的な優位性とは何か。

それは空中移動だと存じます。

今回の怪人たち、サソリをのぞいて元の生物が、

ある程度自由な空中移動が可能なのでございますよね。

昆虫モチーフが多いので当然とは申せ。

ある程度自由な空中移動が可能なのでございますよね。

昆虫モチーフが多いので当然とは申せ。

それに対して、バッタ怪人はジャンプのみ。

空中での移動は、直線的である程度制限されます。

(まぁ、テレビでは空中前転から空中後転といった

滝沢キックの元ネタみたいなことはやっておりますが、

それでもジャンプのみが動きが制限されることは言うまでもなきことかと存じます)

滝沢キックの元ネタみたいなことはやっておりますが、

それでもジャンプのみが動きが制限されることは言うまでもなきことかと存じます)

空を自由に飛べる敵に対して不利。

なので、空中戦を主体に戦闘を組み立てていけばいいと思うのでございます。

そうすれば画面が立体的になりますし、

一概に飛べるともうしましても、それぞれの怪人の飛び方はまちまちでございますから、

一概に飛べるともうしましても、それぞれの怪人の飛び方はまちまちでございますから、

差別化できて、いろいろと違った戦いを見せられると思うのでございます。

☆ ☆ ☆

具体的に見てまいりましょう。

ドキュメント『シン・仮面ライダー』(NHK-Bs3/2023/03/31)、

ご覧になられたでしょうか。

ご覧になられたでしょうか。

(って、もはや今さら感がございますやもしれませんが、

書いた当初のまま進めてゆく所存でございます)

書いた当初のまま進めてゆく所存でございます)

主にそのアクションに関する密着取材だったので、まず安心しました。

『シン・仮面ライダー』の問題点ともうしますのは、

主にドラマ部分でございますからな。

主にドラマ部分でございますからな。

きっと特に問題もなく、庵野監督のこだわりと、

アクション班の技術が連携していい画(え)が撮れました、という流れなのかと。

ですが、ご覧になった方はご存じでしょうが、全然違いました。

はじめ監督は、『仮面ライダー』のアクションチーム、

大野剣友会の動きを現代風にアレンジしたものを想定したようでございます。

大野剣友会の動きを現代風にアレンジしたものを想定したようでございます。

そこにアクションチームのアイデアも採り入れていくという方向性でございますな。

絵コンテは使わない。

現場で実際にやりながら映像を決めていく。

殺陣担当の方々も自分たちのやり方が採り入れられるのならと、

それに納得したようでございます。

それに納得したようでございます。

ところが。

実際にやってみたところ、最初のクモオーグ戦の段で監督の表情に苦渋が走ります。

ワイヤーアクションは派手だか嘘っぽい。

使わないことにしよう。

もっと物理的に正しいものをやろうと。

番組中、アメコミ映画と同じにしたくないとおっしゃっておられましたが、

他にも『仮面ライダー The First』ですとかね。

そういうものと似通ったものになってはならない。

まったく別の映像を、と庵野監督は思し召されていたに違いございません。

他にも『仮面ライダー The First』ですとかね。

そういうものと似通ったものになってはならない。

まったく別の映像を、と庵野監督は思し召されていたに違いございません。

シン・シリーズでは常にそのような映像を出してきたわけでございますから。

そこでお出ししてきたのが、泥臭い格闘。

本気で殺しにかかっているような、真に迫った映像という演技方針でございますな。

血なまぐさい演出ともうしますれば、エヴァンゲリオンでございます。

ストーリーに加えアクションもエヴァンゲリオンの方法論と聞きますと、

何だか仮面ライダー愛はないのか、

仮面ライダーをネタにして、エヴァンゲリオンをやりたいのかと、

言いたくなるところでございますが、ここはぐっと抑えて。

何だか仮面ライダー愛はないのか、

仮面ライダーをネタにして、エヴァンゲリオンをやりたいのかと、

言いたくなるところでございますが、ここはぐっと抑えて。

むしろここは、それほど同質化しているのだと考えるべきでございましょう。

自分の血肉となるほど愛しているので、

それを進化させるには、自分の方法論でやるしかない。

そのように考えることにいたしましょう。

むしろすごく愛しているのでございます。

(ドキュメンタリー内でアクションする人が、

感情を表現すると言っても仮面だとなかなか難しいみたいなことを

言っておりましたので、クラッシャーを開けてみました、

なんか叫んでいる感じで、ちょっとエヴァっぽくなりますよね?)

感情を表現すると言っても仮面だとなかなか難しいみたいなことを

言っておりましたので、クラッシャーを開けてみました、

なんか叫んでいる感じで、ちょっとエヴァっぽくなりますよね?)

てなわけで、

庵野監督は段取りをなくせば真に迫ったアクションシーンが撮れると思ったのかも

しれませんが、しかしそれは難しいところ。

しれませんが、しかしそれは難しいところ。

本当に殺しあいをしているような迫真の映像作品って、

ちょっと思い浮かべても、映画の賞が獲れるような作品ですよね。

ちょっと思い浮かべても、映画の賞が獲れるような作品ですよね。

それって、むしろちゃんと計算して計画してでないと撮れないように存じます。

ドキュメンタリーで撮っていた、

仮面ライダー同士の格闘シーンが映画ではまるまるカットされていたとか……。

仮面ライダー同士の格闘シーンが映画ではまるまるカットされていたとか……。

あそこら辺、映画を見ていても確かにつながりが変な気がいたしましたが、

尺が足りないなどの現実的な問題の他に、

もしかすると『仮面ライダー The First』あたりの映像と

差別化を図れなかったなどという問題があったのかもしれませんな。

尺が足りないなどの現実的な問題の他に、

もしかすると『仮面ライダー The First』あたりの映像と

差別化を図れなかったなどという問題があったのかもしれませんな。

いずれにせよ、監督もかなり悩んでいた部分なのだと思います。

方針が自分でも明文化できなかったのではございませんでしょうか。

現場が困惑しているのも、海図無きがゆえでございますな。

方針が自分でも明文化できなかったのではございませんでしょうか。

現場が困惑しているのも、海図無きがゆえでございますな。

思いますに、やりたかったのは黒澤明監督ではございますまいか。

黒澤明監督は、時代劇を

それまでの歌舞伎をルーツとした様式的な立ち回りから

血のにおいがするリアルな殺陣に変え、

時代劇に革新を起こしたことで知られておりましょう。

それまでの歌舞伎をルーツとした様式的な立ち回りから

血のにおいがするリアルな殺陣に変え、

時代劇に革新を起こしたことで知られておりましょう。

そんな感じを『仮面ライダー』に持ち込みたかったのかと思われます。

ただね、だとしたらむしろ絵コンテは必須だったと思われます。

だって、黒澤明監督ともうしますれば、その絵コンテが有名でございましょう。

画として評価されるぐらいに。

画として評価されるぐらいに。

一般にいう絵コンテとは少し違って、

宮崎駿先生などがおっしゃるところの

ストーリーボード、イメージボードでございますが、

リアルなアクションを創り出すために、

やはりそうしたものが必要だったのではないかと存じます。

宮崎駿先生などがおっしゃるところの

ストーリーボード、イメージボードでございますが、

リアルなアクションを創り出すために、

やはりそうしたものが必要だったのではないかと存じます。

詳細な絵コンテはイメージを限定されてしまうとしても、

イメージの起点となるイメージボードは、監督自らの意図を明確にし、

スタッフにそれを伝えるためにも、役に立つと思うのでございます。

イメージの起点となるイメージボードは、監督自らの意図を明確にし、

スタッフにそれを伝えるためにも、役に立つと思うのでございます。

最後の『シン・エヴァンゲリオン』でも

絵コンテは使わなかったそうでございますが、

第三村の模型作ったそうでそれが意思合わせや設計になったでございましょうし、

絵を描くのと演ずるのではまた違うのだと存じます。

絵コンテは使わなかったそうでございますが、

第三村の模型作ったそうでそれが意思合わせや設計になったでございましょうし、

絵を描くのと演ずるのではまた違うのだと存じます。

もっとも、石ノ森先生のファンといたしましては、

イメージボードだけではなく、

ちゃんとした絵コンテが欲しいところでございますけれどね。

イメージボードだけではなく、

ちゃんとした絵コンテが欲しいところでございますけれどね。

だって、

わたくしが『シン・仮面ライダー』を見に行った理由の8割ぐらいが、

石ノ森先生のマンガ版のコマ割りを始めとした映像技法を

庵野監督がどう映画で表現するのかを見届けたい、でございましたもの。

わたくしが『シン・仮面ライダー』を見に行った理由の8割ぐらいが、

石ノ森先生のマンガ版のコマ割りを始めとした映像技法を

庵野監督がどう映画で表現するのかを見届けたい、でございましたもの。

そのためには、絵コンテは必須となりましょう。

映像技法を使えば役者の感情表現は要らない。なくてもそれは表現できる

みたいなことをおっしゃっておりましたのって誰でしたっけ?

ヒッチコック?

忘れました。まぁいいや。

みたいなことをおっしゃっておりましたのって誰でしたっけ?

ヒッチコック?

忘れました。まぁいいや。

仮面なんて無表情の最たるものでございますから……、いやもとい。

そんなこと関係なく、

わたくしは映像表現が見てみたかったのでございます。

わたくしは映像表現が見てみたかったのでございます。

(長くなってしまったので、タイトル下からこちらへ、

タイトルつけるつもりなかったから、変かもですがご勘弁)

タイトルつけるつもりなかったから、変かもですがご勘弁)

ChatGPTというものが話題となっているようでございますな。

高度に発達した人工無脳という感じでございましょうか。

去年話題になった絵画生成AIに続いて、一種の革新でございますな。

高度に発達した人工無脳という感じでございましょうか。

去年話題になった絵画生成AIに続いて、一種の革新でございますな。

ネットの記事などを見ましてもねぇ、

なんかすごく面白そうだったり新しいことを

言ってそうなあおりタイトルなので読んでみますと、

延々どこにでも書いてあるような一般的な説明が続いて、

最後にたわいもない結論っていうの、ございますでしょ。

こんなので広告収入とか得ているのかって感じの。

そんなのなんか、こんなので書いているんじゃないか、いや

こういうので書いたら、もう少しまともな内容になるんじゃないかっていうの、

ございますよね。

恐いのは、

そういうことに本当にふつうに使われる可能性が大きいということでございます。

そうなった場合、ネット上に同じような記事があふれまくって、

自分に必要な記事にたどり着けないという可能性もあるということでございます。

まぁ、それは今でも同じことでございますけどね。

検索にくだらない時間を費やして、

結局何も得られないということは、よくございますもの。

結局何も得られないということは、よくございますもの。

そういう場合はこうしたものに質問するということになるんでしょうかね。

一般的ではない説を探してください、とでも。

それでも必要なものは見つからない気がするなぁ。

わたくしは、こういうもの様子見する性格(たち)でございますから、

自分が使うということは当分ないのでございますが。

自分が使うということは当分ないのでございますが。

令和五年3月

2023/03/01 1979年のアニメ『サイボーグ009』の主題歌、

『誰がために……』に幻の2番があった(本来3番までの構成だった)

ということは、ネットに書いている人がおりますが、

その歌詞が載った「アニメージュ」誌1980/5月号によりますと、

曲自体もA,Bの2パターンが作られていて、

そのうち採用されたのはBの曲、

Aのほうは曲、歌詞ともにボツになったのだそうでございます。

うーん、そんなこと読んじゃうと、そのAの曲も聴いてみたくなるなぁ。

『誰がために……』に幻の2番があった(本来3番までの構成だった)

ということは、ネットに書いている人がおりますが、

その歌詞が載った「アニメージュ」誌1980/5月号によりますと、

曲自体もA,Bの2パターンが作られていて、

そのうち採用されたのはBの曲、

Aのほうは曲、歌詞ともにボツになったのだそうでございます。

うーん、そんなこと読んじゃうと、そのAの曲も聴いてみたくなるなぁ。

2023/03/02 月刊「pen 2023 Apr.」を買ってくる。

表紙を見ると、やはりこれだけ盛大に後ろ髪が出ているのは

仮面ライダーとして違和感があるなぁ。

何か他のキャラクターのイメージがあるが、思い出せない。

ヘルメット、特にクラッシャー部分が、これだと柔らかそうに見えるなぁ。

表紙を見ると、やはりこれだけ盛大に後ろ髪が出ているのは

仮面ライダーとして違和感があるなぁ。

何か他のキャラクターのイメージがあるが、思い出せない。

ヘルメット、特にクラッシャー部分が、これだと柔らかそうに見えるなぁ。

特集は「シン・仮面ライダー徹底研究」、

だが映画のストーリーに関する情報はそれほど無し。

緑川ルリ子さんが緑川博士の娘でショッカーの一員だったこと、

仮面ライダーは彼女に助け出されてその後彼女と行動を共にするということが、

確認できたぐらいか。

デザインなどのインタビューもあり、それらも貴重だが。

シンではない『仮面ライダー』に関しては、

石ノ森先生の怪人デザインの絵は見たことなかったかも?

特にサソリ男は自分は初見。

まぁ、他に載っているのでしょう。

それに、

クモ男はともかくとして、コウモリ、サソリは他でも出てきたデザインのような……。

石ノ森先生の怪人デザインの絵は見たことなかったかも?

特にサソリ男は自分は初見。

まぁ、他に載っているのでしょう。

それに、

クモ男はともかくとして、コウモリ、サソリは他でも出てきたデザインのような……。

石ノ森先生の軌跡については、

ページの都合で書き足りてないなぁ、と感じてしまう。

仕方のないことだけど。

ページの都合で書き足りてないなぁ、と感じてしまう。

仕方のないことだけど。

パスティーシュという言葉を誤解しておりました。

この言葉をはじめて知ったのが、

『シャーロック・ホームズ』を扱った本だったため

でございましょう。

『シャーロック・ホームズ』を扱った本だったため

でございましょう。

なので、作品に敬意を表して作者の意図を曲げずに書くのが

パスティーシュと、思っていたのでございます。

パスティーシュと、思っていたのでございます。

ですが、そうでもないようでごさいますな。

視点や意図を変えたものも、パスティーシュのようでございます。

ですから、『シン・仮面ライダー』も

『仮面ライダー』のパスティーシュとなりますな。

『仮面ライダー』のパスティーシュとなりますな。

元作者の意図とは違うものは、パロディかと思っておりました。

まぁ、言葉だけの問題でございます。

言葉はどうあれ、『シン・仮面ライダー』は庵野先生の意図の元に

『仮面ライダー』を組み替えたものにございます。

『仮面ライダー』を組み替えたものにございます。

しかし、パンフレットではお書きになっておられるのですな。

「『僕の考えた仮面ライダーを作りたい』ではなく

『仮面ライダーという作品に恩返しをしたい』」

『仮面ライダーという作品に恩返しをしたい』」

と──。

そういうわりには、庵野節全開じゃないか。

そう思うわけでございます。

『仮面ライダー』をはじめ、

様々な作品に対して好きだと公言しているわけですが、

本当に作品が好きなのだろうか?

とまぁ、そう思ってしまうわけでございます。

様々な作品に対して好きだと公言しているわけですが、

本当に作品が好きなのだろうか?

とまぁ、そう思ってしまうわけでございます。

いや、確かに好きなのでございましょうが……。

『シン・仮面ライダー』、

石ノ森先生のマンガ版のファンとして一番違和感を覚えたのが、

感情が画面に出てこないという点でございます。

石ノ森先生のマンガ版のファンとして一番違和感を覚えたのが、

感情が画面に出てこないという点でございます。

怒り、叫び、訴える……。

『スカルマン』や『仮面ライダー』のイラストでも、

クラッシャー部分を開いたり透視や画面を半分に割るなどして、

主人公の叫びを見せていたりいたしますとおり、

仮面ライダーと申しますか、

石ノ森先生の作品にとって感情・感性は重要でございます。

でも、それが

『シン・仮面ライダー』ではあまり描かれていない。

『シン・仮面ライダー』ではあまり描かれていない。

主人公があまり感情を出さない性格だからでございましょうが、

それにしても、

例えばクモオーグメントのネットにかかったときなどもあまり反応がない。

「プラーナを放出するとは愚かだったな」みたいなことを

クモさんがおっしゃって理に落ちておりますが、

それにしてももがいたりあがいたりはあってもいいと思うのでございます。

無口なので「ルリ子さんに手を出すな」と言うまでは無理だといたしましても。

これは作品全体をとおしてでございまして、

他の登場人物についてもそうなのですよね。

いろいろ考えてみたところ、2つだけ、

とにかく書きたいことができましたので、

それだけ書いておこうと思います。

一緒にしちゃいましたが、

2つは別の話でございます。

とにかく書きたいことができましたので、

それだけ書いておこうと思います。

一緒にしちゃいましたが、

2つは別の話でございます。

それと「書きかけの感想」でも書いたとおり、

わたくしの感想は、

わたくしの感想は、

いやぁ、面白かった。

でも全然、『仮面ライダー』じゃねぇ!

でございます。

1、『シン・仮面ライダー』は何がダメなのか。

「シン」シリーズとは何か、と申しますと、

庵野先生のなりきり劇場だと思うのでございますよね。

原作が大好きだ。

なりたい。なろう。なったらどうする、どうなるんだという、

そういうなろう系ではないなろうで作っているのだと

思うのでございます。

なりたい。なろう。なったらどうする、どうなるんだという、

そういうなろう系ではないなろうで作っているのだと

思うのでございます。

そこが普通のリメイク作品とは違うところでございますな。

そういたしますとね、

そういたしますとね、

ゴジラの対策チームは、別にどんなキャラでもいい。

ウルトラマンのハヤタ隊員も、大してキャラクター性は強くない。

エヴァンゲリオンは始めから自分の作品だからまったく問題ない。

でも、本郷猛は違います。

時代劇の主人公、水戸黄門ですとか暴れん坊将軍のように

明確なキャラクター性を持っております。

明確なキャラクター性を持っております。

それを変えると成立しない。

ニセ黄門様やニセ将軍様になってしまう。

とにかく、

仮面ライダーの世界と庵野先生の世界では同じように見えるかもしれませんが、

圧倒的に違うのでございますよ。

仮面ライダーの世界と庵野先生の世界では同じように見えるかもしれませんが、

圧倒的に違うのでございますよ。

何が違うのかというと、

『仮面ライダー』は物語の世界、

庵野作品はフィクションの世界なのでございますな。

『仮面ライダー』は物語の世界、

庵野作品はフィクションの世界なのでございますな。

いやぁ、面白かった。

でも全然、『仮面ライダー』じゃねぇ!

ネタバレとか考察とか言っている方おりますが、

そこら辺で足をすくわれるかもしれません。

そこら辺で足をすくわれるかもしれません。

と、その前に前提を2つ、書いておきましょう。

いやぁ、大スクリーンっていいですよね。

上映前には代わりばえしない地方CMとか、

テレビサイズで充分じゃね? っていうアニメの映像までニコニコしながら見てしまえる。

テレビサイズで充分じゃね? っていうアニメの映像までニコニコしながら見てしまえる。

それと、前回書きましたのをごろうじればお分かりと思いますが、

それほど期待しないで見に行ったのでございますね。

それほど期待しないで見に行ったのでございますね。

その2つは頭に入れて置きめされまし。

それと、パンフレットは買いましたが、見た印象を書きたかったので、

まだ読んではおりません。

まだ読んではおりません。

『真の安らぎはこの世になく-

シン・仮面ライダーSHOCKER SIDE-』[1]

シン・仮面ライダーSHOCKER SIDE-』[1]

漫画脚本:山田胡瓜 作画:藤村緋二

石ノ森章太郎 庵野秀明 八手三郎

(ヤングジャンプコミックス/2023/3)

(なんか映画始まっちゃった後、それを見ていない状態、

しかも8~9話を読んでいなかった(忘れました~)りと、

いろいろ書くべきではないなぁという状態で書いております。

大目に見て)

しかも8~9話を読んでいなかった(忘れました~)りと、

いろいろ書くべきではないなぁという状態で書いております。

大目に見て)

やっぱり紙の本はいいですよね。

単にウェブに慣れていないだけとかもございますが、

ページをまたいでの参照性は、紙媒体に分があると存じます。

ページをまたいでの参照性は、紙媒体に分があると存じます。

何カ所にもわたってしおりを挟んで、

または指しおりで同時に見ることができるのは、紙の強みでございましょう。

それにまとまって読めるのもいい。

通して読むこと、それに後からの知識で、

また新しい感覚で読むことができるものでございます。

ですが、単行本の発刊により、ウェブでの公開は1話以外終了したみたい。

当然かもしれませんが、ちょっと残念でございますな。

当然かもしれませんが、ちょっと残念でございますな。

というわけで内容ですが、加筆などがあるかどうかは分かりません。

多分ないんじゃないかなとは思います。

多分ないんじゃないかなとは思います。

追加は、藤村緋二先生によるオマケ1ページマンガ3編。

それに山田胡瓜先生と藤村緋二先生の後書きでございます。

それに山田胡瓜先生と藤村緋二先生の後書きでございます。

オマケマンガは……キャラクターを崩さないとか、

パロディに制限があるとか、

いろいろと難しいところがあるのでございましょうなぁ。

パロディに制限があるとか、

いろいろと難しいところがあるのでございましょうなぁ。

まっ、それはそれとして。山田先生の後書きによりますと、

この前タイトル下を書いた次の日(3/10)が、

やたらと残業で疲れてしまって、ボーッと生きていたら、

いつの間にか『シン・仮面ライダー』公開されてしまいましたねぇ。

やたらと残業で疲れてしまって、ボーッと生きていたら、

いつの間にか『シン・仮面ライダー』公開されてしまいましたねぇ。

無理にでも

『シン・仮面ライダーSHOCKER SIDE-』やpart.8の感想書いておくんでした。

『シン・仮面ライダーSHOCKER SIDE-』やpart.8の感想書いておくんでした。

映画は、他の方が書いている情報とか感想とかあらすじとか見ていたら、

すぐに行かなくてもいいかな、って思ってきました。

すぐに行かなくてもいいかな、って思ってきました。

映画の出来がどうこうじゃなくて、みんなちゃんとした感想書いてるなぁ、

自分が書かなくってもいいなぁ、書くモチベ失ったなぁっていう意味で。

自分が書かなくってもいいなぁ、書くモチベ失ったなぁっていう意味で。

……。

困ったね。

ウィキペディアとか、仕事早いなぁ。

イチローについては、

「ギターを持った少年」(イナズマン対キカイダー)のジローみたいに、

最後ライダーに倒された後、改心するんじゃないかなと思っていたのですが、

まぁ、そんな感じのようですね。

「ギターを持った少年」(イナズマン対キカイダー)のジローみたいに、

最後ライダーに倒された後、改心するんじゃないかなと思っていたのですが、

まぁ、そんな感じのようですね。

なんか消滅してしまうみたいですけれど。

あらすじを読んだだけの感想ですと、

いろいろと詰め込んだ結果、パロディになってしまった感じがございますなぁ。

ありがち。

わたくしもすごーくよくやりがち。

この要素も入れたい、これとこれ結びつくって思ったら、

ついついつなげてしまうんですな。

ついついつなげてしまうんですな。

元作品の意図そのままに取り入れるならパスティーシュでございますが、

組合わせるに際して、変化を狙ってしまうと、

どうしてもパロディになってしまうものでございます。

組合わせるに際して、変化を狙ってしまうと、

どうしてもパロディになってしまうものでございます。

でもまさか、ゲルショッカー要素まで取り込むとはねぇ。

イチローは仮面ライダー0号でもあり、V3的な要素もあるとか。

キカイダー00は零で三番目に登場しましたし、ハカイダーはサブロウですし、

イナズマンはマンガの方では風田サブロウですし、

そんなこともあるのでしょうね。

イナズマンはマンガの方では風田サブロウですし、

そんなこともあるのでしょうね。

『自分だけのボードゲームを作ろう』

Jesse Terrance Daniels

(ジェシ テランス ダニエルズ):著

金井哲夫:訳

(オライリー・ジャパン

オーム社/2022/12)

"Make Your Own Board Game"

by Jesse Terrance Daniels(2022)

図書館で見つけた本でございますが、面白かったので買いました。

見た感じ、子供向けじゃないですか。

ピタゴラ装置的な要素も入った立体的なスゴロクを

切ったり貼ったりで作るのかな、と勝手に考えて、

中を見ないで借りてまいったのでござます。

切ったり貼ったりで作るのかな、と勝手に考えて、

中を見ないで借りてまいったのでござます。

そうしたら、けっこう本格的。

前書き(p.7)には、

「お子さんでも開いて読むことができ、

大人には便利な参考書となります」と書かれております。

「お子さんでも開いて読むことができ、

大人には便利な参考書となります」と書かれております。

そのとおり、表紙と同じ感じの親しみやすい絵が挿されていて、

文章もわかりやすい。

文章もわかりやすい。

しかも、書かれておりますことはゲームの構造に関しての

しっかりとした内容でございます。

じゃんけんやバックギャモン、碁、蛇と梯子といった古典ゲームから

TRPGや人狼といった新しめのゲームまで、

それがどのような仕組みで出来ているかを解説しているのでございます。

2023/03/02 月刊「pen 2023 Apr.」を買ってくる。

表紙を見ると、やはりこれだけ盛大に後ろ髪が出ているのは

仮面ライダーとして違和感があるなぁ。

何か他のキャラクターのイメージがあるが、思い出せない。

加えてヘルメット、

特にクラッシャー部分が、これだと柔らかそうに見えるなぁ。

表紙を見ると、やはりこれだけ盛大に後ろ髪が出ているのは

仮面ライダーとして違和感があるなぁ。

何か他のキャラクターのイメージがあるが、思い出せない。

加えてヘルメット、

特にクラッシャー部分が、これだと柔らかそうに見えるなぁ。

特集は「シン・仮面ライダー徹底研究」。

だが、映画のストーリーに関する情報はそれほど無し。

緑川ルリ子さんが緑川博士の娘でショッカーの一員だったこと、

仮面ライダーは彼女に助け出されてその後彼女と行動を共にするということが、

確認できたぐらいか。

映画公開前なので仕方がないことだが、もう少し情報出してくれても……。

まぁ、デザインなどのインタビューもあり、それらも貴重だ。

シンではない『仮面ライダー』に関しては、

石ノ森先生の怪人デザインの絵は見たことなかったかも?

特にサソリ男は自分は初見。

まぁ、他に載っているのでしょう。

それに、クモ男はともかくとして、

コウモリ、サソリは他でも出てきたデザインのような……。

石ノ森先生の怪人デザインの絵は見たことなかったかも?

特にサソリ男は自分は初見。

まぁ、他に載っているのでしょう。

それに、クモ男はともかくとして、

コウモリ、サソリは他でも出てきたデザインのような……。

石ノ森先生の軌跡については、ページの都合で書き足りてないなぁ、

と感じてしまう。仕方のないことだけど。

と感じてしまう。仕方のないことだけど。

2023/03/02 『シン・仮面ライダーSHOCKER SIDE-』part.7「絶望派」。

失敗と思われた蜘蛛の手術は成功だったらしい。

精神崩壊と思われたが蜘蛛は自我を主張する。

「クモオーグ」誕生。

令和五年2月

2023/02/03 『宇宙怪獣ガメラ』(ガメラシリーズ他、まとめ に移行しました)

2023/02/05 「Role&Roll」と「GMウォーロック」を買いに行って、

「アドバンスト・ファイティング・ファンタジー第2版 ルールブック 改訂版』

も買ってきてしまいました。

買うつもりなかったのに。

「ミュナス島」の裏表紙、

「より人口の多い~」のところは、最初変な文だなと思ってしまいました。

って、「探検家は稀」なのでございますな。

「探検家は」で切ってしまったので述語を探してしまいました。

英語ならではの表現で、

しかもルールブックだから正確な訳を心がけているせいでございましょう。

語句の統一を図った改訂版ならなおさら。

ここは「稀な」を

「ほとんどいない」とか「滅多にいない」とした方がいい気がするなぁ。

「でしょう」もなんか変。

ついでに上の行も「無数の島々からなる」か「無数の島が散らばる」のほうが

分かりやすい気がいたしました。

なぞのまとめ 1月~2月の中から、

ガメラを始めとするトクサツ映画関連だけ抜き出しておくことにいたします。

2023/01/03 「鯨神」を見る。GyaOで。

伊福部昭先生の土俗的で迫力ある音楽が作品に合っている。

活劇・特撮部分は冒頭と終盤の十数分ぐらいで、個人的にはそこだけ面白い。

物語としては鯨神と呼ばれる巨大な鯨を殺すことに執念を燃やす村の話で、

村長が鯨神を殺したものには自分の一人娘と家(つまり村長の地位だ)をやろう

というのだから古典的だ。

その中で人間関係や神としての鯨との関係性が描かれているのだが──。

なにか手塚先生とか石ノ森先生のマンガでも

そんな話を見たことがあるような気がする。

芥川賞を取ったという宇能鴻一郎先生の原作はどうだったのだろう。

中編ぐらいみたいなので展開としてはさほど変わらないだろうが、

情念みたいなものを描くのは小説の方が得意そうだ。

ガメラを始めとするトクサツ映画関連だけ抜き出しておくことにいたします。

2023/01/03 「鯨神」を見る。GyaOで。

伊福部昭先生の土俗的で迫力ある音楽が作品に合っている。

活劇・特撮部分は冒頭と終盤の十数分ぐらいで、個人的にはそこだけ面白い。

物語としては鯨神と呼ばれる巨大な鯨を殺すことに執念を燃やす村の話で、

村長が鯨神を殺したものには自分の一人娘と家(つまり村長の地位だ)をやろう

というのだから古典的だ。

その中で人間関係や神としての鯨との関係性が描かれているのだが──。

なにか手塚先生とか石ノ森先生のマンガでも

そんな話を見たことがあるような気がする。

芥川賞を取ったという宇能鴻一郎先生の原作はどうだったのだろう。

中編ぐらいみたいなので展開としてはさほど変わらないだろうが、

情念みたいなものを描くのは小説の方が得意そうだ。

2023/01/04 「大怪獣ガメラ」を見る。高エネルギーを求めるガメラを

コンビナートにとどめておくため、

石油タンク車をそこに向かって走らせる場面があるが、もしかすると

「シン・ゴジラ」のヤシオリ作戦はこのイメージもあるのではと思えた。

(のですが、後で考えると、ゴジラにもそんなシーンがあったような……)

人類の手に負えないような怪獣を最終的にどうするかは苦労するところだ。

ゴジラは海に帰したが……。

この作品の方法は後に「ウルトラマン」のある話でパロディ的に使われる。

それはさておき、ちょっとご都合。

Z計画があったのはいい。

でもあれ、そうした計画があったとしても、

ガメラのためにいろいろと準備しなけりゃ出来ないでしょう。

それに……。

むかしテレビで見たときも、ここちゃちに感じたような気がします。

コンビナートにとどめておくため、

石油タンク車をそこに向かって走らせる場面があるが、もしかすると

「シン・ゴジラ」のヤシオリ作戦はこのイメージもあるのではと思えた。

(のですが、後で考えると、ゴジラにもそんなシーンがあったような……)

人類の手に負えないような怪獣を最終的にどうするかは苦労するところだ。

ゴジラは海に帰したが……。

この作品の方法は後に「ウルトラマン」のある話でパロディ的に使われる。

それはさておき、ちょっとご都合。

Z計画があったのはいい。

でもあれ、そうした計画があったとしても、

ガメラのためにいろいろと準備しなけりゃ出来ないでしょう。

それに……。

むかしテレビで見たときも、ここちゃちに感じたような気がします。

「受任通知を送付しました。開封のうえ、ご対応をお願いします」

受任通知といえば、

債務回収をこれからこちらが行うという宣告書みたいなもの。

債務回収をこれからこちらが行うという宣告書みたいなもの。

通知を無視していると最終的に警告書が届き、

差し押さえや裁判沙汰になるそうです。

差し押さえや裁判沙汰になるそうです。

ですが、借金なんてまったく心当たりありませんし、

そんなハガキ、3~4日待っても来はしません。

この事務所のサイトを見てみますと、この事務所を騙った詐欺もあるそう。

ですが、

そこに書かれたいくつかの電話番号の1つがかかってきたそれなので、

詐欺ではないようです。

そこに書かれたいくつかの電話番号の1つがかかってきたそれなので、

詐欺ではないようです。

「至急」と入った2通目が来たので、

心当たりがない旨をSMSで返そうとしたのですが、

何度やっても未送信で送れませんでした。

心当たりがない旨をSMSで返そうとしたのですが、

何度やっても未送信で送れませんでした。

調べてみると、

文字数や携帯キャリアの問題、他のソフトウェアが邪魔している、

あるいは向こうがSMSを受け付けない設定にしている

などのケースがあるようです。

文字数や携帯キャリアの問題、他のソフトウェアが邪魔している、

あるいは向こうがSMSを受け付けない設定にしている

などのケースがあるようです。

いずれにせよ、ケータイ初心者、

SMSなどほぼ使ったことがないので、よく分かりません。

しかたないのでサイトに書かれていた問い合わせフォームに電話しました。

ですが、

本日の業務は終了しました、と返されます。

5時以降でしたから、これは仕方がない…。

と思っていたのですが、少ししたら電話がかかってきました。

状況を話すと、

「そちらは□□様でよろしいですね」と訊いてきましたから、

違いますとこちらの姓を伝えます。

「そちらは□□様でよろしいですね」と訊いてきましたから、

違いますとこちらの姓を伝えます。

やはり間違いだったようです。

問い合わせフォームには、このような場合のよくある質問の答として、

次のように書かれていました。

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(12/03)

(11/30)

(11/25)

(11/19)

(11/05)

最古記事

リンク

最新CM

[11/27 道化の真実]

[11/26 ポール・ブリッツ]

[11/26 ポール・ブリッツ]

[11/13 ポール・ブリッツ]

[11/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<