2025/11/07 誰に聞いたのかは覚えていないのだが、ハリウッドのストーリーには三種類しかない、という話がある。その三つとは「血」「金」「セックス」なんだそうだ。(中略)「血」というのは文字どおり血まみれというようなこともあるが、血縁、血族といった家族、兄弟、家系というようなものも含んでいる。「金」は欲望や権力の象徴でもある。「セックス」は文字どおりの意味だけではなく、恋愛やロマンチックなものも含んでいるのだ。(「本の雑誌」2025/8(本の雑誌社)p.116 「物語要素自転と星新一」鏡明)

『ドッグワールド』の記事のとき、

アニミズムについて 少し触れましたが、

そのアニミズムに関する本でわたくしが好きなのが、

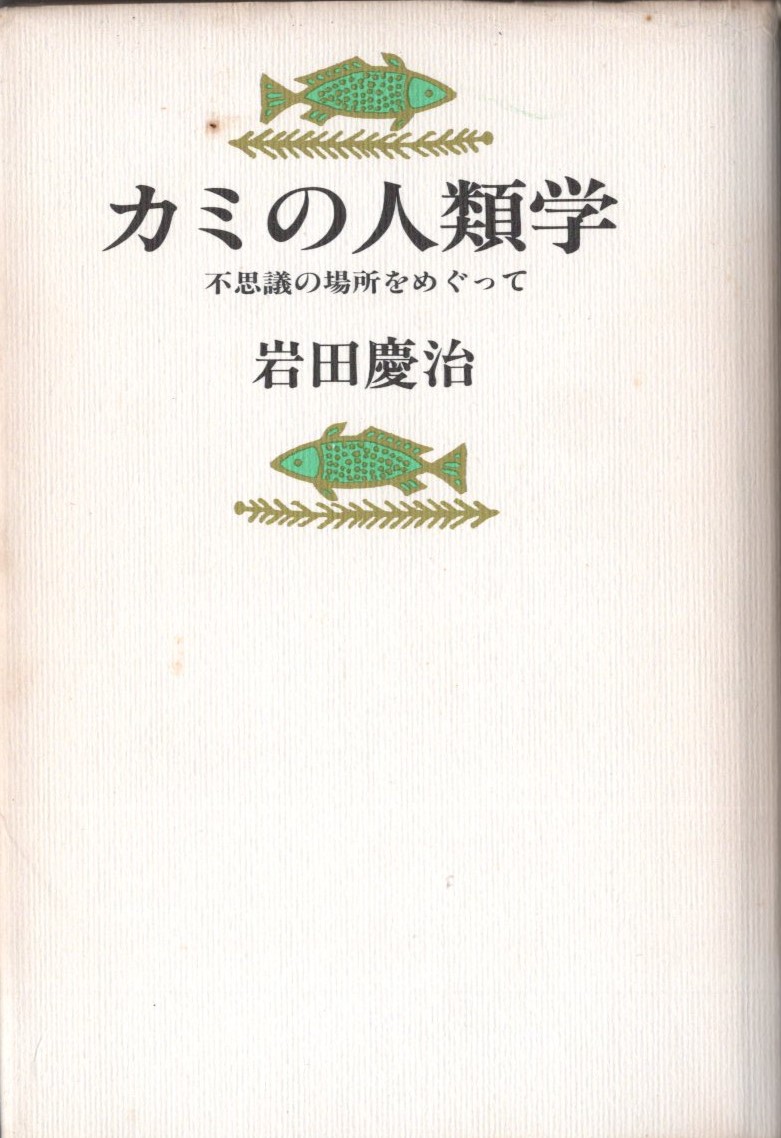

この

『カミの人類学』岩田慶治

(講談社/昭和54年5月)

でございます。

アニミズムについて 少し触れましたが、

そのアニミズムに関する本でわたくしが好きなのが、

この

『カミの人類学』岩田慶治

(講談社/昭和54年5月)

でございます。

『サイボーグ009』の「天使編」や「神々との戦い編」を読んだとき、

その先を予想したくて、図書館の宗教のコーナーを探していたのでございますな。

キリスト教や仏教、神道といった本や、

霊界やUFO・ムー大陸といったオカルトまである中、

目についた本がこの書だった、というわけでございます。

タイトルが良ござんしょ?

世界の神について、片寄ることなく、公平な目で書かれている……。

そんな印象があって借りてみたのでございますが……。

読んでみますと、そうではございませんでした。

この「カミ」という言葉に、一神教や二神教の神は入らないのですな。

人格神や英雄神といった神も含まれない。

ここで解かれるのは、そうした神以前の原初のカミ。

まさに人類学や民俗学の扱うところのアニミズム的なカミなのでございますな。

副題に「不思議の場所をめぐって」とございます。

人が自然と出会う。

夜と出会い、獲物と出会う、死と出会う、不思議と出会う……。

そのとき、そこに見いだすものについての書……。

言い足りない言葉で申せば、そのようなものでございます。

と、申しますと、

頭が痛くなるばかりの学術書とお感じになる方もおられるかもしれませんが、

そんなことはございません。

もともとアニミズム自体、

人々の心の原初に根付くものであり、

日本文化の広きに渡って息づくものでございますから、

心情的に理解しやすいと存じます。

文章は詩的で、美しい。わかりやすくて、思索的。

最初の数行を読めば作者の力量がわかる、

とはよく言われることでございますな。

というわけで、冒頭(p.6)を引用してみましょう。

同時にここは、本書の概要を説明している場所でもございますし。

「 はじめにーひとつの展望ー

そこに不思議の場所がある。

眼を閉じておのれの内部を凝視すると、そこに淡い灰色の空間がひろがっているのを感ずるが、その空間の背後に、不思議な場所があるように思われるのである。不用意にそこに近づいてそれを見ようとすると、その場所は急ぎ足に遠ざかってしまう。しかし、おのれを忘れ、その場所の存在をも忘れていると、それが意外に近いところにやってきて何事かを告げる。そういう不思議の場所が、すべてのひとの魂の内部から、身体の境をこえて外部に、どこまでもひろがっているように思われるのである。

その場所、その未知の領域をさぐってみたい。本書はそういう願望、そういう衝迫にうながされて書かれた。

その場所にたどり着いてみると、この世界が違って見える。おのれ自身が違って見える。そういう予感がしたのである。そこでは、木々の緑がより濃く、より鮮やかにみえるのではないか。生きものたちがより生き生きと活動し、おのれの生を超えたやすらぎをえているのではないか。われわれの尊敬してやまない古人の言葉が、単に観念として知的に理解されるだけではなく、現実に、ありありと、たしかな存在感をともなって聞えてくるのではないか。その意味で、そこはわれわれにとって、もっとも根源的な創造の場なのではないか。」

心情的なものを扱っているせいか、文章は学術的と申しますより、エッセイ的。

話は、原始民族や身近な神のイメージからフンボルトの『コスモス』にいたるまで、

多岐にわたります。

自然を観、それを対話するということは、自分自身との対話でもあるので、

禅の話が出てくるのも興味深いところ。

いずれにせよ、描かれる世界が美しいのですな。

「稲魂の輪廻」などは特に好きな章でございます。

ただ……。

古い本でもございますから、絶版のようなのでございますな。

講談社学術文庫版もございましたが、おそらくそちらも……。

(ちなみに講談社学術文庫版は、文化人類学的な見地での解説がついているのですが、

それが蛇足と申しますか要らないと申しますか、

立ち読みですがわたくしにはそう感じました)

調べてみますと、『岩田慶治著作集』(講談社/1995)の三巻にも

収められているようでございますな。

まぁ、図書館かどこかで見つけることができましたら、読んでみてください。

その先を予想したくて、図書館の宗教のコーナーを探していたのでございますな。

キリスト教や仏教、神道といった本や、

霊界やUFO・ムー大陸といったオカルトまである中、

目についた本がこの書だった、というわけでございます。

タイトルが良ござんしょ?

世界の神について、片寄ることなく、公平な目で書かれている……。

そんな印象があって借りてみたのでございますが……。

読んでみますと、そうではございませんでした。

この「カミ」という言葉に、一神教や二神教の神は入らないのですな。

人格神や英雄神といった神も含まれない。

ここで解かれるのは、そうした神以前の原初のカミ。

まさに人類学や民俗学の扱うところのアニミズム的なカミなのでございますな。

副題に「不思議の場所をめぐって」とございます。

人が自然と出会う。

夜と出会い、獲物と出会う、死と出会う、不思議と出会う……。

そのとき、そこに見いだすものについての書……。

言い足りない言葉で申せば、そのようなものでございます。

と、申しますと、

頭が痛くなるばかりの学術書とお感じになる方もおられるかもしれませんが、

そんなことはございません。

もともとアニミズム自体、

人々の心の原初に根付くものであり、

日本文化の広きに渡って息づくものでございますから、

心情的に理解しやすいと存じます。

文章は詩的で、美しい。わかりやすくて、思索的。

最初の数行を読めば作者の力量がわかる、

とはよく言われることでございますな。

というわけで、冒頭(p.6)を引用してみましょう。

同時にここは、本書の概要を説明している場所でもございますし。

「 はじめにーひとつの展望ー

そこに不思議の場所がある。

眼を閉じておのれの内部を凝視すると、そこに淡い灰色の空間がひろがっているのを感ずるが、その空間の背後に、不思議な場所があるように思われるのである。不用意にそこに近づいてそれを見ようとすると、その場所は急ぎ足に遠ざかってしまう。しかし、おのれを忘れ、その場所の存在をも忘れていると、それが意外に近いところにやってきて何事かを告げる。そういう不思議の場所が、すべてのひとの魂の内部から、身体の境をこえて外部に、どこまでもひろがっているように思われるのである。

その場所、その未知の領域をさぐってみたい。本書はそういう願望、そういう衝迫にうながされて書かれた。

その場所にたどり着いてみると、この世界が違って見える。おのれ自身が違って見える。そういう予感がしたのである。そこでは、木々の緑がより濃く、より鮮やかにみえるのではないか。生きものたちがより生き生きと活動し、おのれの生を超えたやすらぎをえているのではないか。われわれの尊敬してやまない古人の言葉が、単に観念として知的に理解されるだけではなく、現実に、ありありと、たしかな存在感をともなって聞えてくるのではないか。その意味で、そこはわれわれにとって、もっとも根源的な創造の場なのではないか。」

心情的なものを扱っているせいか、文章は学術的と申しますより、エッセイ的。

話は、原始民族や身近な神のイメージからフンボルトの『コスモス』にいたるまで、

多岐にわたります。

自然を観、それを対話するということは、自分自身との対話でもあるので、

禅の話が出てくるのも興味深いところ。

いずれにせよ、描かれる世界が美しいのですな。

「稲魂の輪廻」などは特に好きな章でございます。

ただ……。

古い本でもございますから、絶版のようなのでございますな。

講談社学術文庫版もございましたが、おそらくそちらも……。

(ちなみに講談社学術文庫版は、文化人類学的な見地での解説がついているのですが、

それが蛇足と申しますか要らないと申しますか、

立ち読みですがわたくしにはそう感じました)

調べてみますと、『岩田慶治著作集』(講談社/1995)の三巻にも

収められているようでございますな。

まぁ、図書館かどこかで見つけることができましたら、読んでみてください。

PR

この記事にコメントする

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(11/05)

(11/02)

(10/31)

(10/24)

(10/22)

最古記事

リンク

最新CM

[11/09 道化の真実]

[11/09 道化の真実]

[11/07 ポール・ブリッツ]

[11/07 ポール・ブリッツ]

[10/16 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<