2025/04/15 きのう、「Role&Roll」を買いに静岡ジュンク堂へ。最後の一冊でございました。そして『灼熱の追撃』、ようやく買えました。あと買ったのは『MOTHER2のひみつ』。中が見えなかったのでどんな本か分からず、6000円はちょっと高いなぁ、と思ったのですが、家へ帰って開封してみると、開発時のメモやら何やらで、興味深うございました。でも『MOTHER』は GBAの「1+2」持っていて、1はやったのでございますが、2はやっていないんですよねぇ……。

(長くなってしまったので、タイトル下からこちらへ、

タイトルつけるつもりなかったから、変かもですがご勘弁)

タイトルつけるつもりなかったから、変かもですがご勘弁)

ChatGPTというものが話題となっているようでございますな。

高度に発達した人工無脳という感じでございましょうか。

去年話題になった絵画生成AIに続いて、一種の革新でございますな。

高度に発達した人工無脳という感じでございましょうか。

去年話題になった絵画生成AIに続いて、一種の革新でございますな。

ネットの記事などを見ましてもねぇ、

なんかすごく面白そうだったり新しいことを

言ってそうなあおりタイトルなので読んでみますと、

延々どこにでも書いてあるような一般的な説明が続いて、

最後にたわいもない結論っていうの、ございますでしょ。

こんなので広告収入とか得ているのかって感じの。

そんなのなんか、こんなので書いているんじゃないか、いや

こういうので書いたら、もう少しまともな内容になるんじゃないかっていうの、

ございますよね。

恐いのは、

そういうことに本当にふつうに使われる可能性が大きいということでございます。

そうなった場合、ネット上に同じような記事があふれまくって、

自分に必要な記事にたどり着けないという可能性もあるということでございます。

まぁ、それは今でも同じことでございますけどね。

検索にくだらない時間を費やして、

結局何も得られないということは、よくございますもの。

結局何も得られないということは、よくございますもの。

そういう場合はこうしたものに質問するということになるんでしょうかね。

一般的ではない説を探してください、とでも。

それでも必要なものは見つからない気がするなぁ。

わたくしは、こういうもの様子見する性格(たち)でございますから、

自分が使うということは当分ないのでございますが。

自分が使うということは当分ないのでございますが。

PR

「受任通知を送付しました。開封のうえ、ご対応をお願いします」

受任通知といえば、

債務回収をこれからこちらが行うという宣告書みたいなもの。

債務回収をこれからこちらが行うという宣告書みたいなもの。

通知を無視していると最終的に警告書が届き、

差し押さえや裁判沙汰になるそうです。

差し押さえや裁判沙汰になるそうです。

ですが、借金なんてまったく心当たりありませんし、

そんなハガキ、3~4日待っても来はしません。

この事務所のサイトを見てみますと、この事務所を騙った詐欺もあるそう。

ですが、

そこに書かれたいくつかの電話番号の1つがかかってきたそれなので、

詐欺ではないようです。

そこに書かれたいくつかの電話番号の1つがかかってきたそれなので、

詐欺ではないようです。

「至急」と入った2通目が来たので、

心当たりがない旨をSMSで返そうとしたのですが、

何度やっても未送信で送れませんでした。

心当たりがない旨をSMSで返そうとしたのですが、

何度やっても未送信で送れませんでした。

調べてみると、

文字数や携帯キャリアの問題、他のソフトウェアが邪魔している、

あるいは向こうがSMSを受け付けない設定にしている

などのケースがあるようです。

文字数や携帯キャリアの問題、他のソフトウェアが邪魔している、

あるいは向こうがSMSを受け付けない設定にしている

などのケースがあるようです。

いずれにせよ、ケータイ初心者、

SMSなどほぼ使ったことがないので、よく分かりません。

しかたないのでサイトに書かれていた問い合わせフォームに電話しました。

ですが、

本日の業務は終了しました、と返されます。

5時以降でしたから、これは仕方がない…。

と思っていたのですが、少ししたら電話がかかってきました。

状況を話すと、

「そちらは□□様でよろしいですね」と訊いてきましたから、

違いますとこちらの姓を伝えます。

「そちらは□□様でよろしいですね」と訊いてきましたから、

違いますとこちらの姓を伝えます。

やはり間違いだったようです。

問い合わせフォームには、このような場合のよくある質問の答として、

次のように書かれていました。

(上に書ききれなかったので、こちらへ)

2022/11/11にコンバートEVについて書きました。

旧車に電気で動くエンジンを載せるヤツでございますな。

メーカー主導でやってくれれば──、とその時書きましたが、

トヨタが「東京オートサロン」で、ハチロクと通称されるレビンとトレノを

電気自動車(EV)と水素エンジン車に改造したものを発表したとか。

これから旧車を水素や電気自動車化するサービスを行うのでございましょうか。

2022/11/11にコンバートEVについて書きました。

旧車に電気で動くエンジンを載せるヤツでございますな。

メーカー主導でやってくれれば──、とその時書きましたが、

トヨタが「東京オートサロン」で、ハチロクと通称されるレビンとトレノを

電気自動車(EV)と水素エンジン車に改造したものを発表したとか。

これから旧車を水素や電気自動車化するサービスを行うのでございましょうか。

今後の動向に注目というところでございますな。

エンジンだけの供給となれば、環境にもお優しいことでございましょうし、

他メーカーも倣って欲しいところでございます。

他メーカーも倣って欲しいところでございます。

2023/01/03の記事「ダ…ットのごとく」は、今記事の前フリのつもりで書いたのですが、なんか独立した話になっちゃったな、ということで分けました。

で、今回は、そのメインの話でございます。

脱兎のごとしという言葉は、孫子の兵法の中にある言葉でございますな。

始めは処女の如く後は脱兎の如し

この言葉の意味を勘違いしていたのでございますよ。

脱兎でございますから、逃げるんだな。

処女の如くだから、何にも知らないようなふりをして相手に取り入って、

目的を達成したらすばやく逃げ出せっていうんだろうな、

とまぁ、そう思っておりました。

目的を達成したらすばやく逃げ出せっていうんだろうな、

とまぁ、そう思っておりました。

でも、孫子さんのおっしゃったことはそうではないご様子。

敵を攻略するときに、まず処女のように弱々しくふるまって門を開けさせ──

とここまでは一緒ですが、

脱兎は逃げるのではなく、そのあと一気にすばやく敵陣に入り込んで攻撃せよ、

とまぁ攻撃のことについての話だそうでございます。

とここまでは一緒ですが、

脱兎は逃げるのではなく、そのあと一気にすばやく敵陣に入り込んで攻撃せよ、

とまぁ攻撃のことについての話だそうでございます。

兵法なので、敵をやっつけることについての話なのですな。

そういう前提を考えなかったので、ニンジャとかスパイとかこそ泥みたいに、

何かを持ち出すようなことを考えておりました。

そういう前提を考えなかったので、ニンジャとかスパイとかこそ泥みたいに、

何かを持ち出すようなことを考えておりました。

だってだってだって、脱兎なんですもの。

今は無き今井科学のプラモデルに、

ロボダッチシリーズというのがございました。

タマゴローというヨギ・ベアの日本での名称、クマゴローをもじったような名前の

たまご形ロボットのキャラクターを中心に展開された

子供向けのオモチャ感覚にあふれるプラモでございますな。

今でもアオシマで売っているらしいのが、ホントに買う人いるの?

じゃなかった、素晴らしいアオシマらしい。

ロボダッチシリーズというのがございました。

タマゴローというヨギ・ベアの日本での名称、クマゴローをもじったような名前の

たまご形ロボットのキャラクターを中心に展開された

子供向けのオモチャ感覚にあふれるプラモでございますな。

今でもアオシマで売っているらしいのが、ホントに買う人いるの?

じゃなかった、素晴らしいアオシマらしい。

その姉妹シリーズにカーダッチというのがございました。

1970年代、スーパーカーブームというよりも

チキチキマシン猛レースの感じでございますな。

1970年代、スーパーカーブームというよりも

チキチキマシン猛レースの感じでございますな。

実車ありオリジナルあり、スーパーカーであるなしにかかわらず、

かなりデフォルメアレンジされたレース仕様の車が、

あたまに指矢印をつけて、何十種類も登場したものでございます。

その中の一台に、「ダット1号」というのがございました。

ダットサンの1号機をモチーフにした車種でございまして、

スポーツカーというよりもクラシックカーの感じでございした。

さて、で、そのダットサンについて。

さて、で、そのダットサンについて。

(タイトル下でははみ出してしまうので、こちらへ)

確か1400円ぐらい。

以前キングジムのブギーボードを買おうと思ったときは

3~4,000円だと思いましたから、

この手の商品もいろいろ出回って安くなったものでございます。

イオンで。8インチ、10インチもございましたが、15インチ。

A4とB5の中間ぐらいのサイズでございます。

A4とB5の中間ぐらいのサイズでございます。

確か1400円ぐらい。

ブラックフライデーとかいっていたから、少しは安かったのかな

(にしても、見本は15インチでそのとなりに10インチの箱が置かれていたので、

危うく10インチを買ってしまうところでございました)

(にしても、見本は15インチでそのとなりに10インチの箱が置かれていたので、

危うく10インチを買ってしまうところでございました)

以前キングジムのブギーボードを買おうと思ったときは

3~4,000円だと思いましたから、

この手の商品もいろいろ出回って安くなったものでございます。

(またまた、上に書くには長いのでここへ。

今回は本っ当に日記なので、スルーしてくださいませ)

今回は本っ当に日記なので、スルーしてくださいませ)

ペダルが空回りして、後輪に力が伝わりません。

下りでもほにょほにょーっと力が抜けた感じなのですが、進むからまだまし。

下りでもほにょほにょーっと力が抜けた感じなのですが、進むからまだまし。

微妙なのぼりでも空回りを強く感じ、ゆーっくりとしか進めません。

それより勾配があるともう全然だめ。

足で地面を蹴って進むか、それも叶わぬのなら降りて歩くか。

そんな感じでございます。

ベルトドライブは高いから信頼できそうでございますし、

メインテナンスがそれほど必要ないみたいなので

買ってみたのでございますが……。

それにこうしたふにゅっとした感じで動かなくなるのは、

予想しておりませんでした。

メインテナンスがそれほど必要ないみたいなので

買ってみたのでございますが……。

それにこうしたふにゅっとした感じで動かなくなるのは、

予想しておりませんでした。

ベルトドライブって

がっちりとペダルの動きを後輪に伝えるような仕組みじゃないですか。

がっちりとペダルの動きを後輪に伝えるような仕組みじゃないですか。

ですから、こういうのは思いもよらなかったのでございます。

というわけで

「ルナ・ヴァルガー」

シリーズのルビについてでございます。

「ルナ・ヴァルガー」

シリーズのルビについてでございます。

「ルナ・ヴァルガー」シリーズ

(秋津透/

角川スニーカー文庫/昭和63(1988)/4)

には、以下のようにフリガナの域を超えた、

過剰とも言えるルビがついてございます。

このフリガナの域を

超えたルビと申しますのは、

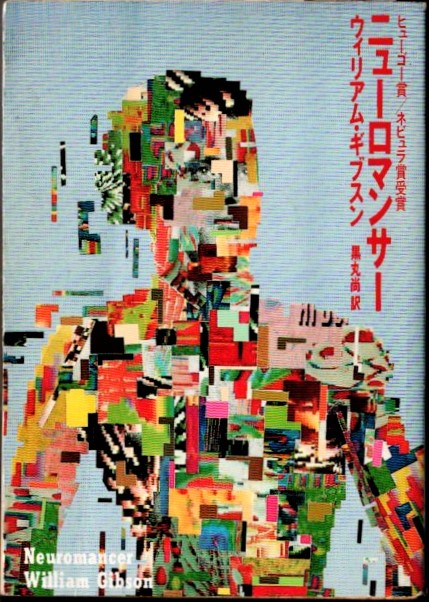

直接的には黒丸尚先生の訳された

『ニューロマンサー』

(ハヤカワ文庫SF/

昭和61(1986)/4)

あたりの影響でござましょう。

(秋津透/

角川スニーカー文庫/昭和63(1988)/4)

には、以下のようにフリガナの域を超えた、

過剰とも言えるルビがついてございます。

このフリガナの域を

超えたルビと申しますのは、

直接的には黒丸尚先生の訳された

『ニューロマンサー』

(ハヤカワ文庫SF/

昭和61(1986)/4)

あたりの影響でござましょう。

サイバーパンクといえばの作品でございますな。

この作品では、新語・造語を何の説明もなく過剰に入れて、

その過剰な積み重ねによって世界を作りあげておりますな。

作品の合間に情景描写を入れて独特の作品世界を作っていくやり方は、

ハードルドルドの手法でございますが、

それを過剰な新語・造語でやっているところが、

サイバーパンクのパンクたるゆえんだとわたくしは思います。

(ウィキペディアを見ますと、そうは書いてございませんが)

サイバーパンク、スチームパンクなど色々なパンク作品がございますが、

やはりこの言葉の過剰さがないと、

単なるサイバー小説、スチーム小説の域を出ないのではないかと、

個人的には感じてしまいます。

『ニューロマンサー』でのルビの役割は、ブーストでございますな。

日本語にした単語のもとの単語を示すという本来的な役割はもちろんですが、

それによって日本語でも英語でもないニュアンスを表現したり、

その相乗効果に意味を持たせたり、

造語の過剰によって作りあげられた世界をさらに加速させて、

見たことのない世界を作りあげる。

それが目的であり、成功しているように思えます。

それによって日本語でも英語でもないニュアンスを表現したり、

その相乗効果に意味を持たせたり、

造語の過剰によって作りあげられた世界をさらに加速させて、

見たことのない世界を作りあげる。

それが目的であり、成功しているように思えます。

たとえば、バビロンのルビには悪徳都市の語があてられております。

つまり悪徳都市としてのバビロンと規定しているのでございますな。

つまり悪徳都市としてのバビロンと規定しているのでございますな。

単に「バビロン」と書かれていても、「悪徳都市」と書かれていても

そのまますっと読んでしまうようなところでございますが、

こうした重層的な意味をもたせることによって、

引っかかりを、この世界の独特さを表現しているわけでございます。

一方の「ルナ・ヴァルガー」は、それほどのものを感じません。

スタイリッシュに世界を構築するためのルビの過剰ではないと思うのでございます。

むしろこの作品の過剰さは過剰のための過剰、

つまり過剰なルビを振ること自体が作品のスタイルになっているのだと存じます。

つまり過剰なルビを振ること自体が作品のスタイルになっているのだと存じます。

もちろんこの作品でも造語につけられたルビはございますが、

それが統一して作品世界を構築するとは至っていないと思うのですな。

それが統一して作品世界を構築するとは至っていないと思うのですな。

むしろこの作品での説明としてのルビは、

ライトノベルの分かりやすさに貢献しております。

たとえば、パッと開いて1巻p.55。

ここでは、妹公女、妹にヴィーナ。このこにヴィーナのルビが振られております。

普通の文章ならルビなしでこれらの単語が登場するところでございますが、

うっかりしているとこの人誰だっけということにもなりかねない。

それがルビが入っていることで、どんなにボーッと読んでいても

同一人物だということがわかります。

しかも、いちいち本文でヴィーナ、ヴィーナ書くよりも、くどくはございません。

それにルビに書くことで、情報と固有名詞が紐づけられます。

この場合ですとヴィーナは

ルナにとって妹であり「このこ」と呼ぶ立場の人物であり、

公女であるということがわかります。

常にルビによってそれが示されているために、

読者の認識にブレが生じたり、この人誰だっけということがなくなるわけですな。

二つ目は読みやすさと申しますかくだけた文体に統一するため、

三つ目としてはギャグと申しますか、

ひねったルビをつけること自体の面白さがございます。

三つ目としてはギャグと申しますか、

ひねったルビをつけること自体の面白さがございます。

例えば、「難行苦行」に「しんどいよーくるしいよー」とルビを振ったり、

「意気高揚」に「やったるでー」とかでございますな。

またルビでは「さけ」、本文では酒瓶というように、

ルビだけでは不正確な言葉を、本文で補正するためにも使われてございます。

ですが中でも、三つ目の意図が一番大きくございましょう。

「意気高揚」に「やったるでー」とかでございますな。

またルビでは「さけ」、本文では酒瓶というように、

ルビだけでは不正確な言葉を、本文で補正するためにも使われてございます。

ですが中でも、三つ目の意図が一番大きくございましょう。

作者の頭の冴えの見せ所として、

その言い換えを楽しんでいると思うのでございます。

それがなければこの過剰さは生まれませんでしょう。

「中年」に「おっさん」、「朗報」に「いいしらせ」、

「反転した」に「かえ」など、

別に漢字に、あるいはルビにしなくてもいいのでは、

というのも含まれていたりしますが、

それをルビにしてしまうのが、この作品の文体なのですな。

「反転した」に「かえ」など、

別に漢字に、あるいはルビにしなくてもいいのでは、

というのも含まれていたりしますが、

それをルビにしてしまうのが、この作品の文体なのですな。

それがこの作品の独特のユーモアを形作っているのだと存じます。

☆ ☆ ☆

(タイトル下に書ききれないのでこっちへ)

たんのう(堪能)という言葉、ございますよね。

意味が2つございます。

今日のディナー堪能いたしました。というと充分に満足したという意味。

彼は英語に堪能ですというと、よく知っているという意味。

なのですが、語源的に見るとこの2つとも、まぁ違っているのだそうでございます。

彼は英語に堪能ですというと、よく知っているという意味。

なのですが、語源的に見るとこの2つとも、まぁ違っているのだそうでございます。

台風……15号でございますか。

緊急警報が出ましたが、いつものことだと思っていたのでございますよねぇ。

0時ぐらいに外を見ると、道路をはさんで横を流れる小さな川は水量8割ほど。

いつもならそれで収まるところなんですよねぇ。

ところが、部屋でしばらく過ごして、2時ごろ、何の気なしに玄関を見ますと、

水が入ってきてるではございませんか。

床下20センチぐらい。靴とかがぷかぷかと浮いております。

外を見ると、川と道の区別がなくなり、濁流が勢いよく──。

あわててもなすすべもなし。

ぷかぷかしてる靴や、沈んでいるものを拾って、ひとまず床の上に置いていきます。

そんなことをしているうち、3時ごろには床下30センチぐらいまで水位が上昇。

すわ床上かと緊張が走ったのでございますが……。

なんとかそこで止まりました。

でも道にはまだまだ速い濁り水の流れ。

外に出なければならない時間ではございましたが、あきらめて引くのを待ちました。

地面が見えたのは、その後30分ほどしてかな?

意外と早いなと感じました。

玄関やその前は泥や木の葉のようなゴミが産卵している様子。

道は水流に押し流されてそれほど汚れてはおりませんでしたが、

それでも、プランターやペットボトルのようなものが

ところどころ転がっておりました。

途中の道は、砂利か何かでゴロゴロしていたところもございましたが、

地下道のようなところ以外は冠水もなし。

引くときにはいっぺんに引いたのでございましょうな。

帰ってきたら、断水。

なんでも浄水場の取水口が被害に遭ったとか。

これが今回一番つらい。

早い復旧を希うばかりにございます。

・ 給湯器の機種にもよるのでしょうが、

断水だと追いだきも出来ないらしい(エラーコード調べたらそうでした)。

悲しい……。

断水だと追いだきも出来ないらしい(エラーコード調べたらそうでした)。

悲しい……。

★ こういうとき、スマホ脳でないのはダメでございますな。

スマホ脳の方なら動画や写真を撮っておくでしょうに、

そんなことちーっとも思いつきませんでした。

スマホ脳の方なら動画や写真を撮っておくでしょうに、

そんなことちーっとも思いつきませんでした。

もっとも、うまく撮れるかも分からない話でございますけどね。

撮ったことあまりございませんし。

撮ったことあまりございませんし。

夜間撮影でございますしねぇ。

(長くなったので、タイトル下からこちらへ)

そんな薄いんじゃすぐバレちゃうんじゃ……と思ったのでございますが、

あとの98%はブドウやリンゴ、バナナの果汁だそうですね。

だとすると、商品名はギリギリ間違っておりませんなぁ。

トロピカルな果汁が100%入っていて、

それでメロンのテイストを表現しているっていうことでございますから。

あとの売り方とかがどうだったのかは存じませんが。

「トロピカーナ100%まるごと果実感メロンテイスト」に

メロン果汁が2%しか入っていなかったというニュースがございましたな。

メロン果汁が2%しか入っていなかったというニュースがございましたな。

そんな薄いんじゃすぐバレちゃうんじゃ……と思ったのでございますが、

あとの98%はブドウやリンゴ、バナナの果汁だそうですね。

だとすると、商品名はギリギリ間違っておりませんなぁ。

トロピカルな果汁が100%入っていて、

それでメロンのテイストを表現しているっていうことでございますから。

あとの売り方とかがどうだったのかは存じませんが。

(上に書けなかったので、こちらへ)

清水区にございます東海大学海洋科学博物館が自然史博物館とともに

2023年の3月をもって有料入館終了となるそうでございますな。

海洋科学博物館は1970年(自然史博物館は1981年)の開館なので、

50年以上の歴史に幕を閉じることとあいなります。

コロナの影響も大きかったそうですが、主な理由は施設の老朽化みたいですな。

ニュースでは20年以上使っている濾過装置でしたか、

などが映し出されておりました

清水区にございます東海大学海洋科学博物館が自然史博物館とともに

2023年の3月をもって有料入館終了となるそうでございますな。

海洋科学博物館は1970年(自然史博物館は1981年)の開館なので、

50年以上の歴史に幕を閉じることとあいなります。

コロナの影響も大きかったそうですが、主な理由は施設の老朽化みたいですな。

ニュースでは20年以上使っている濾過装置でしたか、

などが映し出されておりました

老朽化ということは設備を新しくしていけなかったということでございますから、

それだけの予算を組めなかった、うち明けて申さばそれほど儲かっていなかった

ということでございましょう。

近ごろは話題も耳には入ってまいりませんでしたし。

水族館は、全国色々な場所に出来ましたからな。

開館当初は話題になった大きな水槽も今では珍しくございませんし。

アピールできるポイントを作って盛り返したという水族館の話とかも聞きますが、

大学母体の研究施設ということで、

そこら辺のフットワークをかるくできなかったのかな?

いや、下衆の勘ぐりでございます。

事実上の閉館以降は、

研究と学芸員育成、それに教育の施設としての仕様を考えているとか。

大学の施設としての役割に特化するという感じでございましょう。

また2026年にはエスパルスドリームプラザの横あたりに、

静岡市が海洋文化施設を作る予定だそうで、

そちらに役割を移行することも閉館の理由だったみたい。

また2026年にはエスパルスドリームプラザの横あたりに、

静岡市が海洋文化施設を作る予定だそうで、

そちらに役割を移行することも閉館の理由だったみたい。

まぁ、三保半島の先端よりも、

町中、観光施設の隣の方が入館者数は多そうでございますな。

三保の突端にあったことにらしさはあったのでございますが──。

そのあたりは慣れの問題でございましょう。

海洋科学博物館のあるあたりって、本当に先端で、

その先には海岸しかないのでございますよね。

ですから、初日の出の時以外にまちがってというか勢いでこのあたりまで来て、

博物館や隣接の駐車場をスルーすると、ちょっと恥ずかしかったり……。

まぁ、その場合は脇道のような道をとおって浜まで行き、

海岸沿いの道で帰るのでございますが。

海岸沿いの道で帰るのでございますが。

うらぶれた古い洋館。

真夜中さ迷っていると、とつぜん電話のベルが──。

真夜中さ迷っていると、とつぜん電話のベルが──。

ホラーものでよくあるシチュエーションでございますな。

取ってみると、意味不明のうめき声だったり絶叫だったり、

とにかくこの世のものではない声が耳を震わせるわけでございます。

とにかくこの世のものではない声が耳を震わせるわけでございます。

でもなぜ、夜鳴る電話はそのように恐怖の対象になるのでございましょうか。

ありきたりな答はいろいろと思いつきましょう。

が、それはさておいて、でもなぜ?

『チコちゃんに叱られる』風に申しますと答は、

次のようにあいなります。

(答えを見る前に考えたい方は考えて)

☆ ☆ ☆

答:電話局の職員は公務員だったから~~!!

チコちゃんらしい答でございましょ?

どういうことかと申しますと。

(説明の前に考えたい方は考えて)

(上に書ききれなかったのでこちらへ)

NHK「クローズアップ現代 ウクライナ最新映像・市民の戦い」を見る。

想像していた以上に(というよりもそもあまり何も考えていなかった)

過酷な状況の中、現地の様子を伝えるジャーナリスト、

そして国民の方の姿勢に頭が下がる。

中で言っていたことだが、報道には多かれ少なかれ偏向があるので

何が正しいかを見きわめるためには注意が必要だ。

タレント出身のゼレンスキー大統領のスタッフにはテレビ関係者もいるらしく、

映像には世界の人々の心に訴えかける演出が感じられる

(バットマンとジョーカーの宣伝合戦が思い浮かんだのもそのためだ)。

想像していた以上に(というよりもそもあまり何も考えていなかった)

過酷な状況の中、現地の様子を伝えるジャーナリスト、

そして国民の方の姿勢に頭が下がる。

中で言っていたことだが、報道には多かれ少なかれ偏向があるので

何が正しいかを見きわめるためには注意が必要だ。

タレント出身のゼレンスキー大統領のスタッフにはテレビ関係者もいるらしく、

映像には世界の人々の心に訴えかける演出が感じられる

(バットマンとジョーカーの宣伝合戦が思い浮かんだのもそのためだ)。

ただ、ロシアの報道は一元的なのに対し、

ウクライナ側は大統領発言やテレビ局だけではなく

現地の国民から生の映像も入ってきて多視点的だ。

偏向は考慮しなければならないが、それでも多視点のほうが公平に思える。

偏向は考慮しなければならないが、それでも多視点のほうが公平に思える。

今後心配となるのが、電力や通信施設などに対する直接の攻撃で、

ウクライナ側のこうした情報発信が少なくなっていく可能性だという。

ウクライナ側のこうした情報発信が少なくなっていく可能性だという。

発信を物理でつぶしていくことには思いいたらなかったが、確かに。

声は力によって圧倒されていくのだろうか。

『日本語どっち?辞典』

篠崎晃一:監修 神田龍之介:著(小学館/2002/8)

篠崎晃一:監修 神田龍之介:著(小学館/2002/8)

2022/02/07のタイトル下に画竜点睛について書きましたが、

それを知ったのがこの本でございます。

慣用されている日本語二種のうち、

どちらが正しい用法かをしたためた書でございます。

それを知ったのがこの本でございます。

慣用されている日本語二種のうち、

どちらが正しい用法かをしたためた書でございます。

クイズでもよく出題されますよね、正しいのはどっち? って。

わたくしがこの書を買ったのは

(バーゲン本セールで買ったのは内緒にしておきましょう)、

正しい用法を知って、しっかりとした日本語を書こう!

などということではなくて、単なる興味本位。

(バーゲン本セールで買ったのは内緒にしておきましょう)、

正しい用法を知って、しっかりとした日本語を書こう!

などということではなくて、単なる興味本位。

それはこのブログを読んでくださっている

皆様方ならお分かりでございましょう。

ちなみに画竜点睛については、

せいという字を問題にしているのではなくて、

これを「がりゅう」と読むか「がりょう」と読むかが問題となっておりました。

せいという字を問題にしているのではなくて、

これを「がりゅう」と読むか「がりょう」と読むかが問題となっておりました。

この書の良いところは、

「どちらでもいい」「どちらも使う」という場合が多いこと。

その上で、テレビ・ラジオでは、教科書では、法令では、

とどちらか一方しか使わない場合を挙げていることでございます。

「どちらでもいい」「どちらも使う」という場合が多いこと。

その上で、テレビ・ラジオでは、教科書では、法令では、

とどちらか一方しか使わない場合を挙げていることでございます。

クイズなんかの場合は、

例えば教科書や辞書に載っていたり、マスコミで使っているものを

正解とすることが多いのではございませんでしょうか。

そういうことで、日本語の多様性を狭めるのはつまらないことかと存じます。

例えば教科書や辞書に載っていたり、マスコミで使っているものを

正解とすることが多いのではございませんでしょうか。

そういうことで、日本語の多様性を狭めるのはつまらないことかと存じます。

正確に伝えるとか外国人の方を相手にした場合は、

正解があるほうがよろしいのでございましょうが。

もちろん、

表記の揺れが起こった時代的、文法的な意味を解説してくれているのも

よいところでございます。

正直、じとぢの使い方の違いあたりよく知らなかったのでございますよね。

拠りますといわく、

「ぢ」や「づ」は、原題ではほとんど使われな異のですが、例外として、

はなぢやたけづつのように、

はな+ち、たけ+つつ というように2つの言葉が組み合わさった意識が強い言葉。

はな+ち、たけ+つつ というように2つの言葉が組み合わさった意識が強い言葉。

つづきのように同じ言葉が続いた下の文字を濁る場合にのみ使われるそうでございます。

ただし、「イナズマ」のような例では、いね+つま で

もともとは、つに点々でございましたが、

今では稲の妻という意味など意識する人は滅多にいないので、

イナズマで1つの言葉としてすに点々で表記するが、

イナヅマも許容範囲と言うことでございました。

もともとは、つに点々でございましたが、

今では稲の妻という意味など意識する人は滅多にいないので、

イナズマで1つの言葉としてすに点々で表記するが、

イナヅマも許容範囲と言うことでございました。

まぁ一般的ではないということでございますな。

でも、味があると思うのでございますけれどねぇ。

いづれ、とか、ぢめん、とかいう表記も……。

と、今そう書いたら、ATOKさんに「誤り」と指摘されました。

蝶々を「てふてふ」と書くとなると、大時代的だとは思いますけれど。

公式の文書では書くなということでございましょう。

さて、パラパラッとめくっていて見つけたのでここで問題です。

Q: 金のわらじでさがす、はなんと読むでしょう。

常識問題なので、ひねってはおりません。

A:「かねのわらじ」。

『金のわらじでさがす」は、根気よくさがすという意味でございます。

ですから、ゴールドのわらじではなくて、

底がすり減らないように金属でできたわらじとなるわけでございますな。

ですから、ゴールドのわらじではなくて、

底がすり減らないように金属でできたわらじとなるわけでございますな。

なんか昔聞いたような気もいたしますが、すっかり忘れておりました。

(タイトル下に書ききれなくなったのでこちらに)

『科学の誤解大全』

マット・ブラウン:著

関谷冬華:訳

(日経ナショナルジオグラフィック社/2019/2)

p.61「一番引用されることの多いマーフィーの法則の一つに、

『トーストを落とすと、

必ずバターを塗った面が下になって落ちる(食べられなくなる)』

というのがある。

これは悪いことばかりでもない。

バターを塗った面を上にしたトーストを猫の背中にくくりつければ、

反重力装置や永久運動機関ができてしまう。

なぜかって?

マーフィーの法則によれば、ネコは必ず足で着地するし、

トーストは必ずバター側を下にして落ちるからだ。

つまりトーストがくくりつけられたネコは、

バターの面とネコの足がそれぞれ先に着地しようと競い合って

空中でぐるぐる回転することになる」。

もちろんこれは間違っている。

こんなことで永久機関が出来るわけがない。

マット・ブラウン:著

関谷冬華:訳

(日経ナショナルジオグラフィック社/2019/2)

p.61「一番引用されることの多いマーフィーの法則の一つに、

『トーストを落とすと、

必ずバターを塗った面が下になって落ちる(食べられなくなる)』

というのがある。

これは悪いことばかりでもない。

バターを塗った面を上にしたトーストを猫の背中にくくりつければ、

反重力装置や永久運動機関ができてしまう。

なぜかって?

マーフィーの法則によれば、ネコは必ず足で着地するし、

トーストは必ずバター側を下にして落ちるからだ。

つまりトーストがくくりつけられたネコは、

バターの面とネコの足がそれぞれ先に着地しようと競い合って

空中でぐるぐる回転することになる」。

もちろんこれは間違っている。

こんなことで永久機関が出来るわけがない。

パラリンピックではボッチャが注目されましたよね。

こんなのをやっているのか、とテレビを消そうとし、

消さないでついついそのまま見てしまったという方も多かろうと存じます。

こんなのをやっているのか、とテレビを消そうとし、

消さないでついついそのまま見てしまったという方も多かろうと存じます。

このボッチャ、ペタンクやカーリングやなどと似たおはじき系のゲームで、

古くからあるゲームかと思っておりましたら、

ルールが決められてからはそれほど時が経っていないみたいですな。

古くからあるゲームかと思っておりましたら、

ルールが決められてからはそれほど時が経っていないみたいですな。

というか、ペタンクにしても、1910年、南フランスの生まれだそうでございます。

似たようなゲーム、

的に向かってものを投げたり転がしたり射ッたりするゲームは、

それこそ太古といっていい大昔からございましょうが。

この競技を見ているうちに、新しいゲームを思いつきました。

題して、オセロボッチャ。

ボセロッチャでございます。

……。

もうあとは説明要らない、とか言わないで。

☆ ☆ ☆

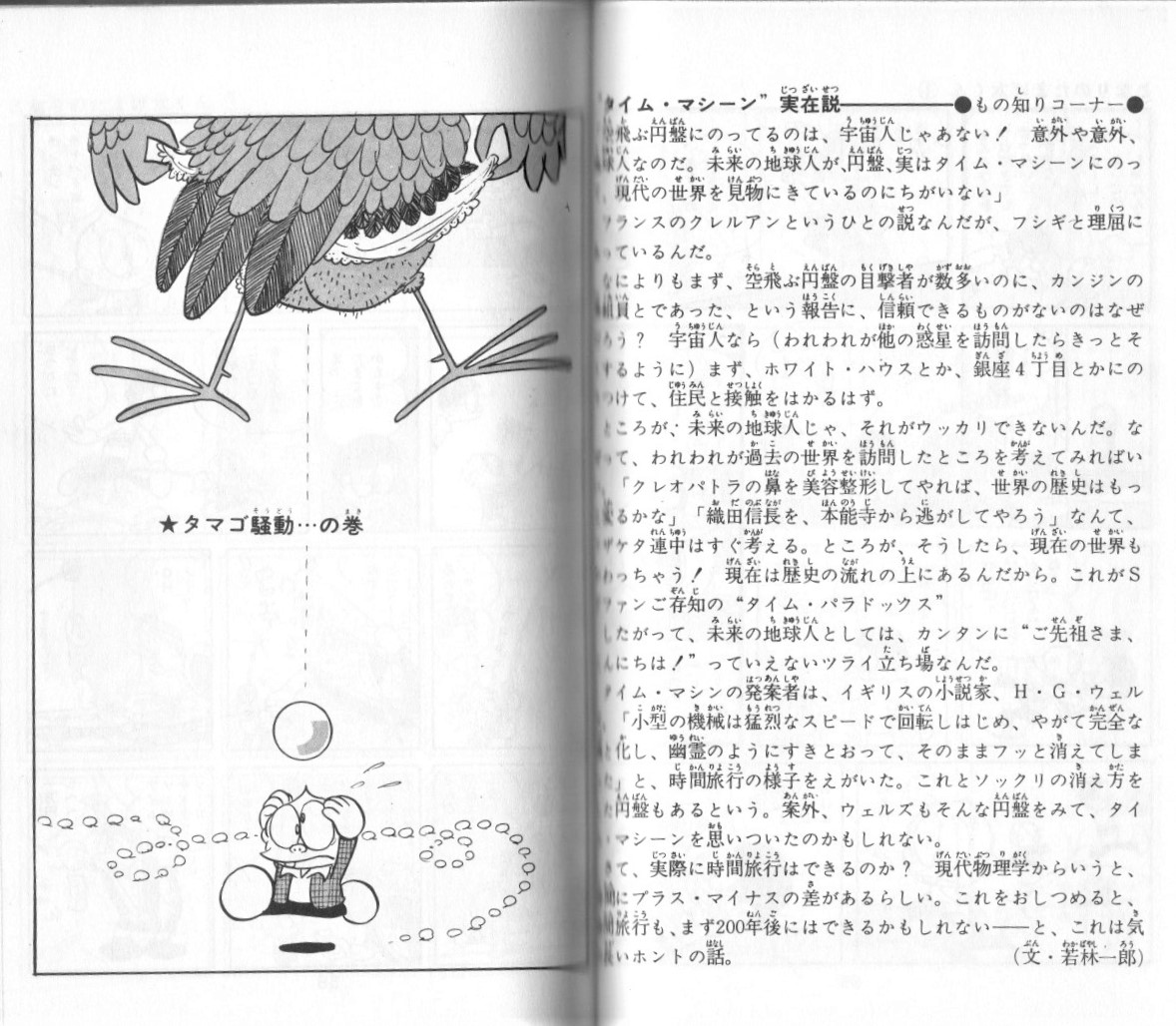

UFO=タイムマシン説ってご存じですか。

わたくしがこの説を知ったのは

石ノ森章太郎先生の『となりのたまげ太くん』

(朝日ソノラマ/昭和43(1968)年初版)

石ノ森章太郎先生の『となりのたまげ太くん』

(朝日ソノラマ/昭和43(1968)年初版)

内のコラムでございますから、ずいぶん昔。

何しろ、この作品、自分がコミックスで読んだ最初の3冊の一作でございますから。

これにございます。

何しろ、この作品、自分がコミックスで読んだ最初の3冊の一作でございますから。

これにございます。

このコラム、石ノ森先生が書いていると思っていましたが、

そうではないのですな。

そうではないのですな。

わたくしとしては、UFO=宇宙人の乗り物よりも、こっちの説が好き。

遠く宇宙の彼方からやってくるよりも、はるかに理にかなっております。

とつぜん消えたり、

ベクトルを無視したようなジグザク飛行をしたりというのも、

四次元的に見れば最短距離だとかありそうでございます。

ベクトルを無視したようなジグザク飛行をしたりというのも、

四次元的に見れば最短距離だとかありそうでございます。

宇宙人の目撃証言が、人間とは違う姿なのも、

未来にはそのような姿に変わってしまっているとか、

その時代のファッションとか、

未来の地球では大気組成が変わってしまっているので、

宇宙服を着なければならないとか、

目撃されたのは選外活動用のロボットだとか、

目くらましの幻だとか、

いろいろなことが考えられます。

それにですねぇ、

UFOに牛が連れ去られたという話がございますでしょ。

なぜ、あの時代の牛が連れ去られたのか?

答はそう、狂牛病でございます。

未来では、おそらく牛は食べられないことになっていて、

それで、狂牛病に汚染される前の牛を食べるために、

わざわざこの時代まで捕まえに来るのでございます。

乗っているのが宇宙人なら、そんなことをするはずがございません。

未来人の仕業に違いないのでございます。

まぁ正直、超光速やワープにしろ時間旅行にしろ、

理論のもてあそびで、実現は出来ないとは思いますが、

宇宙人の乗り物よりも、

未来のどこかでタイムマシンが完成すると考える方が、

ロマンがありますよねあります。

というわけで、どちらかと言えばUFO=タイムマシン説の方が、

わたくしとしては好きだな、と思う次第でございます。

( タイトル下には書ききれないので、こっちで)

スペインの城(castle in Spain)という言葉をご存じでございましょうか。

スペインの城(castle in Spain)という言葉をご存じでございましょうか。

ありもしない絵空事のことなのだそうだそうでございます。

別の言い方ですと、castle in the air 空中楼閣ですな。

別の言い方ですと、castle in the air 空中楼閣ですな。

わたくしが知ったのは……って、その作品のネタバレになるからダメか。

なぜスペインの城が絵空事なのか?

ネットで調べても確たる由来は分かりませんでした。

元はフランスの言葉で、スペインがイスラムの領土だったころ、

それを取り戻してそこに城を建てるなんて出来もしないことだったから、

ですとか、

スペインが無敵を誇っていたころ、イギリスが

それを打ち破って城を建てるのは不可能だったから、

などの説がございましたが。

わたくしが思っておりましたのは、

スペインといえば騎士道小説のイメージがございますから、

それがすたれたあと、『ドン・キホーテ』みたいなパロディが書かれたような時代に、

騎士道小説が荒唐無稽な絵空事として認識されていたのかな、

と思ったのでございますが──。

ただ、それだと build castle in Spain みたいに使われる場合の説明としては

弱い気はいたしますのですよねぇ。

荒唐無稽な話を構築する、ということから、とも考えられますが、

直接的ではない──。

直接的ではない──。

でもですねぇ、

SFが空想科学物語と呼ばれていたころ、

他愛もない荒唐無稽な絵空事と評価以前、

一蹴されていた時代がございましたでしょう。

ですからそれと同じようなことがあってもおかしくない、

そう思ったのでございます。

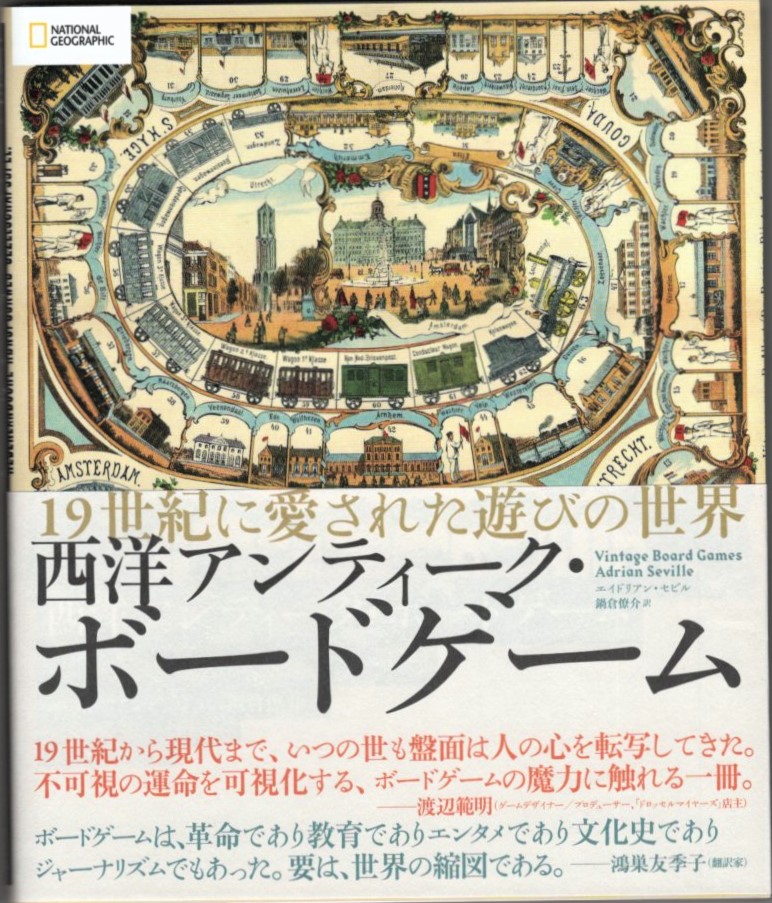

『西洋アンティーク・ボードゲーム

19世紀に愛された遊びの世界』

エイドリアン・セビル:著

鎌倉僚介:訳

"Vintage Board Games" by Adrian Seville

(日経ナショナルジオグラフィックス/2021/1)

タイトルどおり、

19世紀のボードゲームを紹介した本にございます。

19世紀のボードゲームを紹介した本にございます。

ザッと見たかぎりでは、

p.128-9の『襲撃(アサルト)』というチェッカーのようなゲームや、

『ふくろうのゲーム』の章であつかっているギャンブルゲーム以外の大部分は、

スゴロクのバリエーションのようでございますな。

スゴロクのバリエーションのようでございますな。

スゴロクと申しますと子供の遊びのように思われますし、

確かに子供を対象に作られたものも多いのですが、

マスの指示に「チップを○○枚払う」などもあり、

賭け事のように楽しまれていたものもあったようでございます。

マスの指示に「チップを○○枚払う」などもあり、

賭け事のように楽しまれていたものもあったようでございます。

色々なタイプがございますが、

絵的に面白かったり美しかったりするものが多ございますな。

絵的に面白かったり美しかったりするものが多ございますな。

マスに描かれている絵はさし絵のようで、それだけで物語を感じさせてくれます。

しかも、マスには番号がふってあるので、

何だかゲームブックを感じさせてくれるのですな。

何だかゲームブックを感じさせてくれるのですな。

ボード自体の絵が鳥瞰図や地図になっているものなどは、

順路などにしたがって番号がふられていたりするため、

点つなぎのようにあっちこっちにマスが散らばっていて、

それがまたゲームブックを感じさせてくれるのでございます。

順路などにしたがって番号がふられていたりするため、

点つなぎのようにあっちこっちにマスが散らばっていて、

それがまたゲームブックを感じさせてくれるのでございます。

ルールもチップを払うほかは、1回休みとかスタートに戻るなど、

スゴロクの域を出ないようでございますが、

それでもそれなりに面白いアイデアがございます。

スゴロクの域を出ないようでございますが、

それでもそれなりに面白いアイデアがございます。

例えばこの『騎士のゲーム』。

これなどは単純ながら戦闘ルールがあるのですな。

中央62の下に描かれた24のマスがそれで、

どちらか骸骨のマスに止まってしまった方が負けになるのだとか。

19世紀にこのような戦闘ルールを含んだゲームがあったのか、

とワクワクした……のですが、

決戦をするのは62、ゴールに着いた1着と2着の2人のみ。

つまり、まったくスゴロクの域を出ていないのですな。

とワクワクした……のですが、

決戦をするのは62、ゴールに着いた1着と2着の2人のみ。

つまり、まったくスゴロクの域を出ていないのですな。

しかも1番手は2番手が到着するまで待たないとならないというあたり、

なんとももっさりした感じ。

ですが、

こうしたスゴロクはゲームブックのヒントになるのではございませんでしょうか。

こうしたスゴロクはゲームブックのヒントになるのではございませんでしょうか。

そうでなくても、変わったスゴロクを作りたい気にはさせてくれます。

昨今は、さまざまなボードゲームが出ており、

スゴロクと申しますと時代遅れと思われるかもしれませんが、

それでも工夫次第で面白いものになると思います。

スゴロクと申しますと時代遅れと思われるかもしれませんが、

それでも工夫次第で面白いものになると思います。

第一、ルールが分かりやすいですしね。

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

(04/03)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<