2025/04/15 きのう、「Role&Roll」を買いに静岡ジュンク堂へ。最後の一冊でございました。そして『灼熱の追撃』、ようやく買えました。あと買ったのは『MOTHER2のひみつ』。中が見えなかったのでどんな本か分からず、6000円はちょっと高いなぁ、と思ったのですが、家へ帰って開封してみると、開発時のメモやら何やらで、興味深うございました。でも『MOTHER』は GBAの「1+2」持っていて、1はやったのでございますが、2はやっていないんですよねぇ……。

「反乱の疾走」。

うーん、また分からなくなってきた。楽しいね。

うーん、また分からなくなってきた。楽しいね。

イワンは死神博士なの?

ウィキペディア見たら本名はイワン・タワノビッチという名前なんだそうだ。

昔「宇宙船」で『仮面ライダー』に限らず敵の列伝を連載していたことがあったが、

その時ついた名前なのだろう。

そんなの忘れた……じゃなくて覚えていない。

しかし、となると死神博士は映画にも出てくるのだろうか?

微妙なところだ。

庵野監督としてはぜひとも出したいところだろう。

が同時に、天本英世さんの他、この役は考えられないとも思うのだ。

もし登場させるとしたらそれでも誰かを選ぶのか、

それとも昔のフィルムを使い回すのか……。

登場させない可能性の方が高い気がするなぁ。

ならば、マンガの方でイワンは倒されるのか?

もっとも、この作品のイワンは原作テレビの死神博士とは別人だ。

本郷や一文字が別人であるように。

それを割り切れれば、別の役者がやっても何の問題ない。

個性的な役者は探せばいるだろう。

とは思うのだけど……、どうなんだろうね。

☆ ☆ ☆

「反乱」が計画される。

ショッカーに対するイチローのたったひとりの反乱かと思ったら、

そうではないらしい。

そうではないらしい。

PR

☆ イチローがスカルマンでイナズマンだという妄想は変更しないでおく。

1話のイチローの反乱のシーンは、イナズマというかプラーナ放出の後なのだろう。

先走るが、イチローがスカルマンだとすると1話の反乱のあと、

新しいショッカー組織を作り、

その幹部になるという可能性もあるかもしれない。

新しいショッカー組織を作り、

その幹部になるという可能性もあるかもしれない。

ドクロの幹部といえば「サイボーグ009」にスカールがいる。

そして、イチローが映画のラスボスになるかもしれないということ。

その2つの理由からの妄想だが──。

その2つの理由からの妄想だが──。

☆ この作品、時代がよく分からない。

ショッカー亡きあとと幹部がいうのは、

テレビでショッカー首領が倒されたあとということなのか。

テレビでショッカー首領が倒されたあとということなのか。

首領の正体は、あれと同じなのか?

そのあたりは別段考えなくていいのだろう。

時代も、あいまいに現代、あるいは近未来でいいのだろう。

ショッカーの技術は、その時代の科学を軽々と凌駕しているので、

特に時代を決める必要は無いし。

特に時代を決める必要は無いし。

☆ テレビの首領は、正体があいまいなものだった

(宇宙人とされているが、それは宇宙に放り出してしまえば

訳が分からなくても解決がつくという理論だろう)ので、

「創設者亡きあと」と言われてもピンとこない。

(宇宙人とされているが、それは宇宙に放り出してしまえば

訳が分からなくても解決がつくという理論だろう)ので、

「創設者亡きあと」と言われてもピンとこない。

なので自分としては、『サイボーグ009』ヨミ篇の

3人の頭脳みたいなものを想像しておく。

その方が分かりやすいという理由だが。

☆ 作中に名前だけだが丸山という人物が出てくる。

これは、初期の石ノ森先生を支えた「少女クラブ」編集、

丸山昭氏から採ったものだろうか?

これは、初期の石ノ森先生を支えた「少女クラブ」編集、

丸山昭氏から採ったものだろうか?

☆ 今作、part5では、イチローの体と心の異変、

ショッカーとファウストの対立が描かれ、蜘蛛の手術で終わる。

「さらばだ クモよ」と言っているが、

別にクモがウツボ男になったり豹男になったりするのではないだろうから、

脳改造手術を受けるという意味だろう。

ショッカーとファウストの対立が描かれ、蜘蛛の手術で終わる。

「さらばだ クモよ」と言っているが、

別にクモがウツボ男になったり豹男になったりするのではないだろうから、

脳改造手術を受けるという意味だろう。

ただ、脳改造といっても、完全なロボット化というわけではないようだ。

映画の怪人たちも個性を持っているようだし、

1話のイチローの反乱の時の緑川博士を支えていた蜘蛛も、

命令されてのものではない気がする

(気がするだけだろと言われればそのとおりだが)。

おそらく日の下電子の電機製品(マンガ版仮面ライダー)や

ギルの笛(キカイダー)のように

特殊な電波や音波で命令が送られたときにそれを実行する方式なのだろう。

☆「真の安らぎはこの世になく」という副題は、

音楽のタイトルから持ってきたのか……。

音楽のタイトルから持ってきたのか……。

何かの引用だとはぼ~っと思っていたけれど、それほど深く考えはしなかった。

『シン・仮面ライダーSHOCKER SIDE-』part5

について書こうとしていたのだが、新情報がいろいろと解禁された。

について書こうとしていたのだが、新情報がいろいろと解禁された。

なので、まずそのことを書かなければならない。

まず、シン・仮面ライダーカード。

「シン・仮面ライダーチップス」のオマケカードだが、

検索してみるとメルカリなどにアップされた画像から、

その何種類かの情報は読み取れる。

「シン・仮面ライダーチップス」のオマケカードだが、

検索してみるとメルカリなどにアップされた画像から、

その何種類かの情報は読み取れる。

そしてもう一つ、

公式でも、1973年2月10日「仮面ライダー」最終回から50年…ということで、

新情報がいくつか公開された。

公式でも、1973年2月10日「仮面ライダー」最終回から50年…ということで、

新情報がいくつか公開された。

YouTubeには予告編が上がっているし、

新たに公開されたキャストもある。

新たに公開されたキャストもある。

中でも一番驚いたのは、

緑川イチローが映画でも登場するということだ。

前回、記事の最後に

パラレルワールドにしてしまったほうがいいのではと書き、

その後やはりパラレルワールドだろうなと思って、

その方向で記事を書いていたのでなおさらだ。

パラレルワールドにしてしまったほうがいいのではと書き、

その後やはりパラレルワールドだろうなと思って、

その方向で記事を書いていたのでなおさらだ。

石ノ森先生の変身ヒーローもののマンガ版は、

たいていテレビとまったく違った展開をする。

たいていテレビとまったく違った展開をする。

『シン・仮面ライダー』でも庵野監督はそれをもくろんでいるに違いない、

と思ったのだ。

と思ったのだ。

でもイチローが映画にも出るということは、違った展開をするにせよ、

最小限の連動はするということなのだろう。

最小限の連動はするということなのだろう。

マンガのストーリーから、

映画がそれよりもあとの話であるというのはほぼ間違いない。

映画がそれよりもあとの話であるというのはほぼ間違いない。

マンガの話が映画の事件を挟んで展開する、ということもないではないが、

1話冒頭がおそらくマンガのラストにつながると予想されるため、

その可能性は低いといえる。

1話冒頭がおそらくマンガのラストにつながると予想されるため、

その可能性は低いといえる。

では、どのぐらいあとなのだろうか。

ヒントとなるのは、俳優の年齢だ。

俳優は、映画の登場人物の年齢にあわせてキャスティングされる場合が普通だろう。

例外もあるだろうが、全員がかけ離れた年齢というのは、

かなり特殊な場合以外無いと思われる。

かなり特殊な場合以外無いと思われる。

そう考えて見てみると、

イチローを演じる森山未來さんが38歳、

緑川博士役の塚本晋也さんが63歳。

これから類推すると、映画はマンガから数十年は経っていると思われる。

2023/02/03 イチローの蘇生回。

「あなたの技術がどんな犠牲を払っているか」

「親に裏切られた子供ってすごくつらいのよ」というサソリのセリフが不穏だ。

「今度こそ助けられた」ということは、何度も失敗していたということか。

「お母さんが死なずにすむような世界」や

イチローが致命傷だったことから考えると、

不死身化とか死体からの蘇生という感じもあるが……ゾンビ化?

プラーナはインド思想ではなくアメリカの新宗教の感じなのだろうが、

それが何を意味するのか……。

「あなたの技術がどんな犠牲を払っているか」

「親に裏切られた子供ってすごくつらいのよ」というサソリのセリフが不穏だ。

「今度こそ助けられた」ということは、何度も失敗していたということか。

「お母さんが死なずにすむような世界」や

イチローが致命傷だったことから考えると、

不死身化とか死体からの蘇生という感じもあるが……ゾンビ化?

プラーナはインド思想ではなくアメリカの新宗教の感じなのだろうが、

それが何を意味するのか……。

2023/02/04 (続き)ファウストは人体の機械化、

義手とか義足レベルではなく、全身にわたる改造のようだ。

ショッカーは明示されていないが遺伝子レベルの肉体改造なのだろう。

プラーナはそのどちらでもない第三の道、まったく新しい手法ということになる。

もしかすると、超能力による肉体創造なのではないだろうか。

プラーナというニューエイジ的な単語もそれを示しているし、

緑川博士の「生命の神秘に迫る」という言葉もそれを感じさせる。

そして死の手前でイチローが見た幻。

光の川に見えた無数の蝶。

『イナズマン』でも蝶が超能力発現のメタファーになっていた。

蜘蛛男の証言「肉体が強靱化している」というのも

精神の作用によるものだろう。

イナズマンも剛力招来と肉体が強靱化したサナギマンになってから、

イナズマンに変身していたし──。

(ちなみに『イナズマン』当時はカンフーブームだった。

主題歌の歌詞「チェストー!」にそれが現われている)

機械でも遺伝子改造でもないまったくの新型=ニュータイプ。新人類帝国・少年同盟サイドをイチローは担うのかもしれない。

2023/02/05 (続き)緑川博士は、原作マンガに比べてかなり複雑で、

『キカイダー』の光明寺博士の設定が入っているようだ。

『キカイダー』の光明寺博士の設定が入っているようだ。

『キカイダー』の一郎は、光明寺博士の息子で、

自然破壊する企業を調査中に「事故」で死亡する。

その悲しみで博士の妻も死に、

絶対に殺されることのない自然破壊警備員として人造人間の開発に取りかかる。

自然破壊する企業を調査中に「事故」で死亡する。

その悲しみで博士の妻も死に、

絶対に殺されることのない自然破壊警備員として人造人間の開発に取りかかる。

本作の

暴漢によって妻が殺され、クラーク博士のドローンによってイチローが死ぬ

というのは、これを置きかえたものだろう。

暴漢によって妻が殺され、クラーク博士のドローンによってイチローが死ぬ

というのは、これを置きかえたものだろう。

ただ、イチローを蘇生させるときの執念は、

緑川博士のものでも光明寺博士のものでもないように思う。

緑川博士のものでも光明寺博士のものでもないように思う。

近いのは石ノ森先生の作品ではなくて、

『鉄腕アトム』の天馬博士ではないかと思う。

石ノ森先生の場合、性格なのだろう、

執念が動機であってもそれほど粘着した感じではないのだ。

光明寺博士はその後、ギルの紹介で再婚する。

その再婚した妻との間に、ミツコとマサルが生まれる。

しかし、新しい妻はギルのスパイだった。

その再婚した妻との間に、ミツコとマサルが生まれる。

しかし、新しい妻はギルのスパイだった。

光明寺博士の設定を入れるのなら、このあたりも拾ってくるのだろう。

となると、緑川ルリ子は光明寺ミツコポジション?

だとすると、ミツコはこの時点で生まれてもいない。

つまりミツコを急速に成長させでもしない限り、

この話は映画の十数年前の話となってしまうが──。

つまりミツコを急速に成長させでもしない限り、

この話は映画の十数年前の話となってしまうが──。

その間、蜘蛛も緑川博士もショッカーにいたということになるのか?

よく分からないけど、そうではない気がする。

まったくのパラレルワールドと言いはるのが一番簡単なのだが……。

イワンは001のイワン・ウィスキーから名前を持ってきたのだろう。

その上に位置するアイは、おそらくアイザック・ギルモア博士に相当する。

ライバル組織ファウストの幹部がクラークというのは、

アイザック・アシモフに対するものだ、多分。

その上に位置するアイは、おそらくアイザック・ギルモア博士に相当する。

ライバル組織ファウストの幹部がクラークというのは、

アイザック・アシモフに対するものだ、多分。

ちなみにファウストというのは、

仮面ライダービルドに登場する敵組織が同名らしい。

画像検索してみると、確かに何かメカっぽいデザインだ。

仮面ライダービルドに登場する敵組織が同名らしい。

そのあたりは自分よりも詳しい人がいるだろう。

画像検索してみると、確かに何かメカっぽいデザインだ。

石ノ森章太郎先生のヒーローものには、

ギルがつく主要キャラクターが他に2人いる。

1人は言わずと知れた、プロフェッサー・ギル。

キカイダーにおいて悪魔の笛を使いダークロボットを操る首魁だ。

ギルがつく主要キャラクターが他に2人いる。

1人は言わずと知れた、プロフェッサー・ギル。

キカイダーにおいて悪魔の笛を使いダークロボットを操る首魁だ。

もう1人──と言っていいのか──はギルガメッシュ。

こちらはクローン技術。

ギルのほうは怪人を操る技術として、

ギルガメッシュの側は戦闘員を量産する手段として、

そのうち出てくるのではないだろうか。

ギルガメッシュの側は戦闘員を量産する手段として、

そのうち出てくるのではないだろうか。

閑話休題。

緑川ルリ子についてだが、

突飛な推測だと、緑川ルリ子=イチローという考えもできる。

『超人ロック』の一番最初、『ニンバスと負の世界』で印象的なように──。

超能力なら性の転換も容易だろう。

それに原作『仮面の世界』では蛾男(モスマンでいいのかな)が、

女性のふりをして実際には男性、さらに本性は蛾の怪人だった。

イチローがイナズマンだとしたらもともと蝶がモチーフ、関係はある。

マンガで蜘蛛がジェンダーを超える発言を発しているのも、

その布石と考えれば可能性はある。

ただ、映画でも重要人物となるキャラクターに

そんな設定をつけるかというと疑問だ。

逆に、映画とリンクしてサプライズということをもくろんでいるのであれば、

可能性はあるのだが。

やはり突飛だし、

マンガ版の主人公であるイチローが映画に出るのかというと考えにくい。

おそらく無いだろう。

それにそもそも、イナズマンを持ってくるとしても、

イチローが蝶モチーフになるかというと、そこはよく分からない。

イチローが蝶モチーフになるかというと、そこはよく分からない。

1話の仮面があまり要素を含んでいないからだ。

そして首から下は、仮面ライダーのよう。

プロトライダー。

仮面ライダー零号ということなのかもしれない。

仮面ライダー零号ということなのかもしれない。

かぶっているメットは仮のものなのだろう。

ちゃんとしたものができる前にイチローが反乱を起こしたということか。

仮面ライダーのプロトというと、スカルマンだ。

石ノ森先生の原作ではまったくつながりはないが、結びつけられる可能性は高い。

『スカルマン』のストーリー的にもあり得る。

ネタバレになるが、あの物語では、

スカルマンの両親の研究がいづれ人類を滅ぼしかねない、

と恐怖した祖父に当たる千里虎月が、一族の死をもくろむ。

スカルマンの両親の研究がいづれ人類を滅ぼしかねない、

と恐怖した祖父に当たる千里虎月が、一族の死をもくろむ。

その虎月の役をこの作品ではイチローに託すのではないか。

原作仮面ライダーでは、疲れたり怒りに駆られると、

本郷の顔に手術痕が浮かび上がる設定がある。

アルフレッド・ベスターの『虎よ! 虎よ!』から持ってきたものだ。

本郷の場合はそれが疵痕ですんでいたが、

イチローではそれが、皮膚がただれるか何かして

完全に、あるいはただれた痕を残して消失するのかもしれない。

そうやって見ると本作1話も、

目の周りは仮面の裏装甲ではなくて

皮膚が破れてその下が露出しているにも見えるのだが……穿ちすぎだろうか?

目の周りは仮面の裏装甲ではなくて

皮膚が破れてその下が露出しているにも見えるのだが……穿ちすぎだろうか?

残るのはスカル(骸骨)。

その状態でもプラーナの力で生きていられる、どころか強いのだろう。

これが剛力招来、サナギマンの形態。

このレベルでは気の発動も個人レベルで、

防御や攻撃時の肉体の強化、再生といったところなのだと思う。

防御や攻撃時の肉体の強化、再生といったところなのだと思う。

イナズマンとしての真の力が発揮されるのは最終回だろう。

サナギマンの体を縦に、そして無数の亀裂が走り、そこから光があふれ出す。

星満ちる夜を背景に、きらめく翼を大きく広げ光の蝶となったイチローは、

その光の翼の力でショッカー文明……じゃなかったショッカー基地を崩壊させる。

その光の翼の力でショッカー文明……じゃなかったショッカー基地を崩壊させる。

すべての力を使い果たしたイチローは、人間の姿に戻って、

死にゆく父、緑川博士を抱きかかえる(あるいは逆に緑川博士の方が

くずれ落ちるイチローを抱きかかえるとかかもしれない)。

死にゆく父、緑川博士を抱きかかえる(あるいは逆に緑川博士の方が

くずれ落ちるイチローを抱きかかえるとかかもしれない)。

なにか『仮面ライダー』よりも強くなってしまった感あるけれど、

映画は90分ぐらいで終わる物語だ。

映画は90分ぐらいで終わる物語だ。

しっかりと描ける分、

実はこちらの方がメインということもありうるかもしれない。

実はこちらの方がメインということもありうるかもしれない。

(テケトー書いたなぁ)

2023/02/06 でも、どうだ?

考えてみると、もしも映画と連動させるなら

緑川博士と蜘蛛には生き残ってもらわないと困る。

緑川博士と蜘蛛には生き残ってもらわないと困る。

原作どおりの設定にするのなら、

一号ライダーは緑川博士の改造手術を受けたか、

少なくとも一緒に逃げたかしないとならないだろうから。

一号ライダーは緑川博士の改造手術を受けたか、

少なくとも一緒に逃げたかしないとならないだろうから。

それを無視するとなると、

博士と蜘蛛が一緒にショッカーから逃げているところを、

本郷が蜘蛛を倒して救出するとかそんな展開になるのだろうか。

博士と蜘蛛が一緒にショッカーから逃げているところを、

本郷が蜘蛛を倒して救出するとかそんな展開になるのだろうか。

ショッカーの意味合いが違っているため変化も考えられるが、

ライダーがショッカーの改造手術を受けたということは変わらないだろうから、

冒頭部の展開はあまり変えないと思うのだが。

ライダーがショッカーの改造手術を受けたということは変わらないだろうから、

冒頭部の展開はあまり変えないと思うのだが。

イチローの抵抗は失敗に終わるということか?

やはりパラレルワールドにしてしまったほうが楽だなぁ。

(上に収まりきらないのでこちらへ)

それ以前にも強い主人公はおりましたが、

これほどまでに圧倒的な強さを持つ主人公は

存在しなかったのではございませんでしょうか。

とにかくどんなことがあっても死なない。

こんなに強い主人公で、物語が作れるのかと思ったものでございます。

聖 悠紀先生がお亡くなりになっておられたようでございますな。

ご冥福を祈ります。

ご冥福を祈ります。

『超人ロック』は先生の代表作と申しますよりも

ライフワークと言ってよろしゅうございましょう。

(わたくしが読んだのは「少年キング」の途中ぐらいまででございますが)

昨今では一作家一作品で大長編を描くかたも多ございますが、

それは雑誌の意向、人気作を続けていく方が失敗は少ないという

保守的な考え方によるもので、作者の考えでは必ずしもないと思います

(考えの人もおられるでしょうが)。

それに対して『超人ロック』は何度も雑誌を変わっておりますし、

作者が描きたいと思って続いてきたという感がございます。

ライフワークと言ってよろしゅうございましょう。

(わたくしが読んだのは「少年キング」の途中ぐらいまででございますが)

昨今では一作家一作品で大長編を描くかたも多ございますが、

それは雑誌の意向、人気作を続けていく方が失敗は少ないという

保守的な考え方によるもので、作者の考えでは必ずしもないと思います

(考えの人もおられるでしょうが)。

それに対して『超人ロック』は何度も雑誌を変わっておりますし、

作者が描きたいと思って続いてきたという感がございます。

ところで、

わたくしは、ロックはなろう系の元祖の1つじゃないかな、と思っております。

わたくしは、ロックはなろう系の元祖の1つじゃないかな、と思っております。

それ以前にも強い主人公はおりましたが、

これほどまでに圧倒的な強さを持つ主人公は

存在しなかったのではございませんでしょうか。

とにかくどんなことがあっても死なない。

こんなに強い主人公で、物語が作れるのかと思ったものでございます。

それが、何の努力も代償もなくチート能力を手に入れ、

大した不安感もなく活躍する系の話につながっているのではないか

と思う次第でございます。

大した不安感もなく活躍する系の話につながっているのではないか

と思う次第でございます。

(このごろアニメの「頭文字D」を見ているのにかこつけて、その関連の穴埋めを──。)

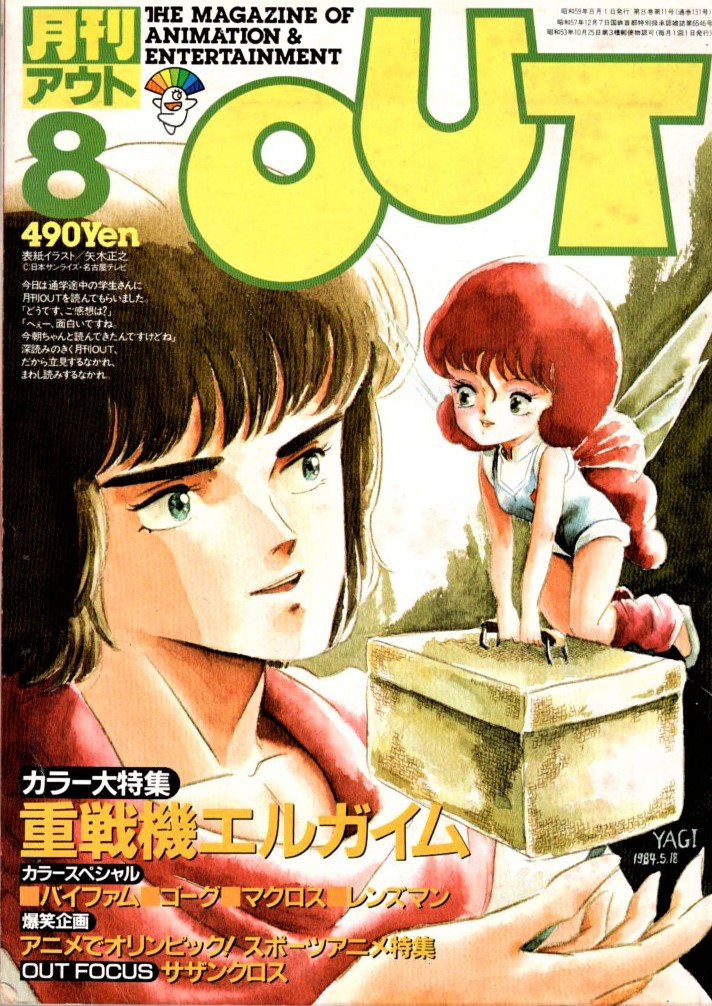

「OUT」誌1984年8月号に

しげの秀一先生のインタビューが

載っていることを知ってる人は、

そんなにいないのではないでしょうか。

しげの秀一先生のインタビューが

載っていることを知ってる人は、

そんなにいないのではないでしょうか。

「OUT」誌1984年8月号 しげの秀一

あたりで検索すれば、

記事の画像をそのままアップしている方

も見つかるかもしれません。

あたりで検索すれば、

記事の画像をそのままアップしている方

も見つかるかもしれません。

でも、しげの先生だからではなく、

「OUT」誌の1冊として紹介しているご様子。

ですから、しげの先生のファンでこの記事を知っている方は少ないと思います。

にもかかわらず、今の段階でウィキペディアなどにも載っていない

エピソードがございますので、紹介してみることにいたしましょう。

エピソードがございますので、紹介してみることにいたしましょう。

あずまきよひこ先生の『よつばと!』10巻を

たまたま手にとって読んでいると……。

たまたま手にとって読んでいると……。

ギャグに気づきました。

最初の題63話「あそぶ」の回でございます。

初見でも気づいて忘れてただけかも知れません、

がメモしておきます。

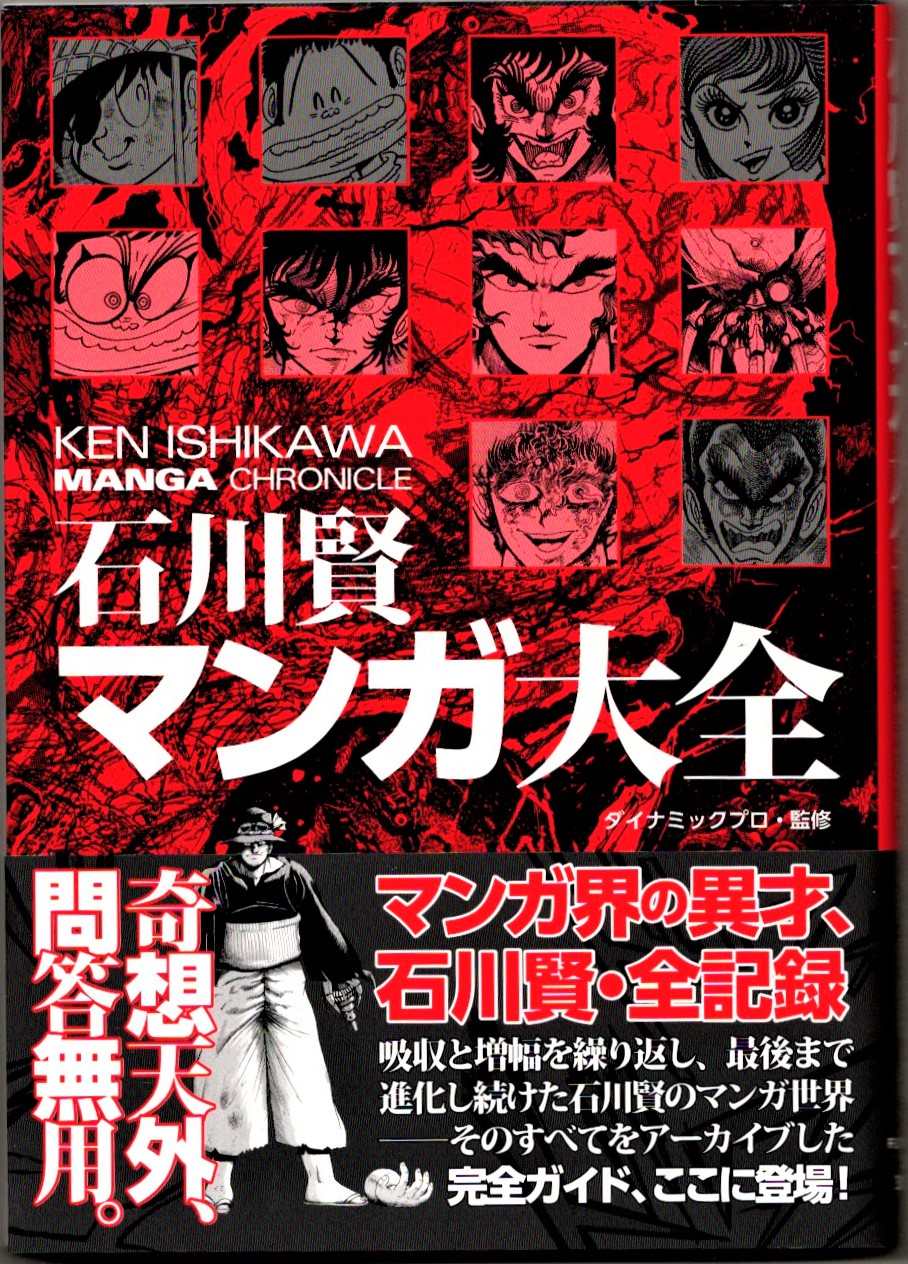

「石川賢マンガ大全」

石川賢:原著作 ダイナミックプロダクション:監修

(FUTABASHA/2021/7)

石川賢:原著作 ダイナミックプロダクション:監修

(FUTABASHA/2021/7)

ちょっと気になったので買ってまいりました。

それにしても、

石川賢先生のマンガってあまり読んでいないなぁ。

わたくしは下ネタ苦手ですし、

ギャグ系はまず読んでいない。

石川賢先生のマンガってあまり読んでいないなぁ。

わたくしは下ネタ苦手ですし、

ギャグ系はまず読んでいない。

全体を見渡しても、ちゃんと読んだのは、

「ゲッターロボ號」と「聖魔伝」だけでございました。

その「聖魔伝」も「マンガ少年」で読んだので、

始めの方は多分読んでおりません。

終わりもどうだったか……。

そのため一番驚いたのは、石川賢先生は石川県出身ではない、

ということでございました。

ということでございました。

出身は栃木県。本名が石川賢一で、

それでなし崩し的にペンネームが石川賢になったようでございます。

それほどご存じあげておりませんでした。

「シンウルトラマン」上映にあわせて、特報やポスターなど

「シン仮面ライダー」情報が少しずつ公開されてまいりましたな。

妄想がはかどると同時に、予測がつきづらくなります。

「シン仮面ライダー」情報が少しずつ公開されてまいりましたな。

妄想がはかどると同時に、予測がつきづらくなります。

何よりも大きな情報は、ショッカーという組織についてでございますな。

「Sustainable Happiness Organization

with Computational Knowledge Embedded Remodeling」

この頭文字をとってSHOCKER=ショッカー。

ぐーぐるさんに訳させると

「計算知識が埋め込まれたリモデリングを備えた持続可能な幸福組織」

となりますが、

仮面ライダーに沿った訳をすれば、

「脳改造による永遠の幸福組織」ぐらいの意味合いでございましょう。

それにしたがって、

テレビシリーズ冒頭で繰り返されていたナレーションの言葉も変わっております。

テレビシリーズ冒頭で繰り返されていたナレーションの言葉も変わっております。

もとはご存じのとおり、こんな感じ。

「仮面ライダー・本郷猛は改造人間である。

彼を改造したショッカーは世界制覇を企む悪の秘密結社である。

仮面ライダーは人間の自由の為にショッカーと戦うのだ!」

それがポスターに英語で書かれたものですと次のようになっております。

「Kamen Rider Takeshi Hongo is an augmented human being.

He was upgraded by SHOCKER,

an all-loving secret society that pursues happiness for humanity.

Kamen Rider has pledged to fight against SHOCKER

to ensure human beings stay human.」

He was upgraded by SHOCKER,

an all-loving secret society that pursues happiness for humanity.

Kamen Rider has pledged to fight against SHOCKER

to ensure human beings stay human.」

こちらはぐーぐるさんの訳そのままだとこんな感じ。

「仮面ライダー1号は増強された人間です。

彼は人類の幸福を追求するすべてを愛する秘密結社である

SHOCKERによってアップグレードされました。

仮面ライダーは人間が人間であり続けることを確実にするために

SHOCKERと戦うことを約束しました。」

彼は人類の幸福を追求するすべてを愛する秘密結社である

SHOCKERによってアップグレードされました。

仮面ライダーは人間が人間であり続けることを確実にするために

SHOCKERと戦うことを約束しました。」

にしても、ぐーぐるさんは

「Kamen Rider Takeshi Hongo」をなぜに「仮面ライダー1号」と訳すのか?

まぁ、そこら辺の推敲はコンピュータにはむずかしいかもしれません。

「Kamen Rider Takeshi Hongo」をなぜに「仮面ライダー1号」と訳すのか?

まぁ、そこら辺の推敲はコンピュータにはむずかしいかもしれません。

それはさておき、ショッカーの目的でございます。

自ら悪の秘密結社を名乗るような組織は大したことがない

ということは別にいたしましても、

人類幸福追求のための博愛秘密結社でございますからねぇ。

ということは別にいたしましても、

人類幸福追求のための博愛秘密結社でございますからねぇ。

でもこれは、原作にあるものなのでごさいます。

最終章ともいうべき「仮面の世界(マスカーズワールド)」の序盤、

一文字が助けた、ショーカーから逃れてきたというXのセリフでございます。

一文字が助けた、ショーカーから逃れてきたというXのセリフでございます。

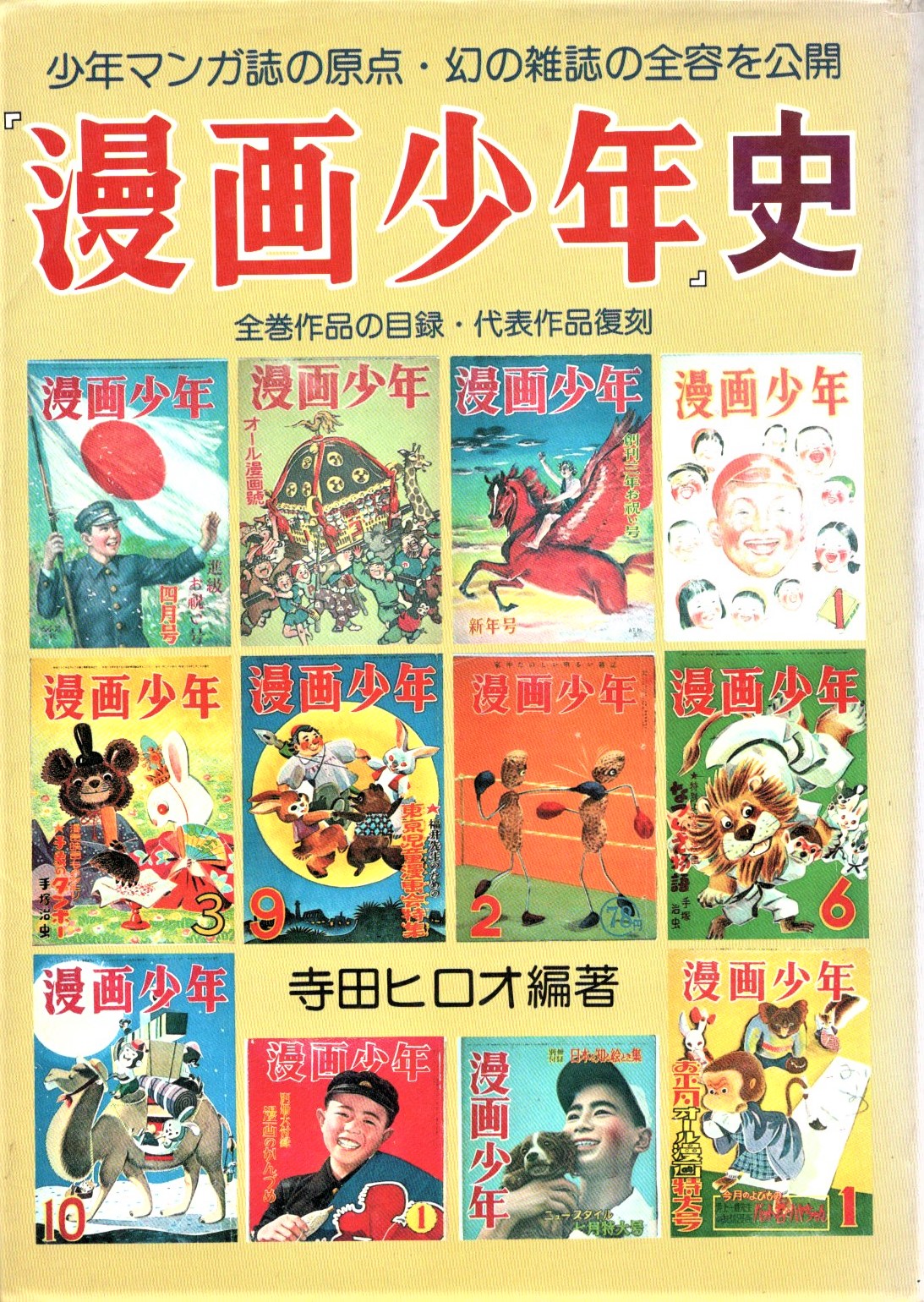

2022/04/13 (Wed)「藤子先生と劇画」に対する

尋常ならざるポール・ブリッツ様のコメントに

返信を書く際、寺田ヒロオ先生の編著した

「『漫画少年』史」をあらためて見てみました。

尋常ならざるポール・ブリッツ様のコメントに

返信を書く際、寺田ヒロオ先生の編著した

「『漫画少年』史」をあらためて見てみました。

『漫画少年』史

寺田ヒロオ:編著

湘南出版社/昭和56年4月

で、思ったのは「ゆうやけこやけ」って、

こういう世界で遊びたいTRPGなんだろうな、

ということでございます。

こういう世界で遊びたいTRPGなんだろうな、

ということでございます。

懐かしさを感じるくらいのむかしの話で、

動物やおばけが人間といっしょに暮らす世界、

となるとこの時代の漫画や児童文学でございましょう。

動物やおばけが人間といっしょに暮らす世界、

となるとこの時代の漫画や児童文学でございましょう。

絵柄もこの時代のかわいらしくやわらかな絵が合っているように思います。

寺田ヒロオ「オバケちゃん」

「ゆうやけこやけ」って、共通認識取るのが簡単そうで、

実はだからこそそこに齟齬が起こる可能性がある世界だと思うのでございますよねぇ。

実はだからこそそこに齟齬が起こる可能性がある世界だと思うのでございますよねぇ。

ですから初対面同士ならまず、

こういう世界をやりたいというもの(どんなものかはわかりませんが)を、

提示しておいた方がよいのではないかと思う次第でございます。

……個人の感想です。

間違っていたらごめんなさい。

(タイトル下に書こうと思ったのですが、長くなったのでこちらへ)

藤子不二雄(A)先生が4月7日ご逝去されたそうでございますな。

今ごろは、怪物ランドで自適を送っていらっしゃるのでございましょう。

あの地は嶮峻な地形も多そうでございますから、

旗包みやモズ落としなども楽しめるのではないかと存じます。

藤子不二雄(A)先生が4月7日ご逝去されたそうでございますな。

今ごろは、怪物ランドで自適を送っていらっしゃるのでございましょう。

あの地は嶮峻な地形も多そうでございますから、

旗包みやモズ落としなども楽しめるのではないかと存じます。

合作としてのヒット作は『オバケのQ太郎』が最後。なのでございましょうが、

アルファベットが入るまでは二人で描いていたものだとばかり思っておりましたよ。

作風が違うのは、作者としての巾を拡げるためで、

どちらがメインになりながらも、同じ場所で描いていたのだとばかり。

でも、リアルに想像してみると、アシスタントを擁している状態では

その方がかえってやりにくいのかもしれませんなぁ。

それにしても

F先生がインドアで子供中心、空想科学指向、洗練に向かっていったのに対し、

F先生がインドアで子供中心、空想科学指向、洗練に向かっていったのに対し、

A先生が現実向きで、ホラーや時代劇に関心が向き、大人向けのものに移行し、

絵も竹ペンや写真などを使ったざらっとした感じ、

という風に違っていくのが面白いですな。

絵も竹ペンや写真などを使ったざらっとした感じ、

という風に違っていくのが面白いですな。

意外なのは、『シルバークロス』や『スリーZメン』が

A先生作品だということでございます。

A先生作品だということでございます。

ただ、言われてみればで納得すれば、

F先生の場合はドラえもんの大長編であっても、

最後までキッチリと話を考えて描くタイプでございますよね。

に対してこれらの冒険活劇は、

敵を決めてしまえばわりとその場その場で話を

つなげていけるものなのかもしれません。

そういうのはF先生の作風ではないのかも。

このような違いが化学反応して合作時にはよく働いたのでございましょう。

二人の作風が、と申しますか、A先生の作風が変わっていったのは、

週刊誌の出現や大人向けの雑誌の登場、

それに劇画の存在が大きかったと思います。

週刊誌の出現や大人向けの雑誌の登場、

それに劇画の存在が大きかったと思います。

『まんが道』に、劇河 大介という男が出てまいりますよね。

特定の人物をモデルにしたわけではなさそうでございますから、

あのお方は作者のA先生が劇画という存在に出会った衝撃を

キャラクターとして登場させたものだと思います。

あのお方は作者のA先生が劇画という存在に出会った衝撃を

キャラクターとして登場させたものだと思います。

時代劇やホラー、現実的な物語には子供向けのきれいな線よりも、

劇画のざらっとした感じがあっていたのでございましょう。

劇画のざらっとした感じがあっていたのでございましょう。

A先生が受けた影響というのは少なからぬのものだったと存じます。

手塚先生は、劇画の登場により自分の作風に苦しんだと申します。

旧来の漫画やディズニーアニメのようなかあいらしい絵に、

小説や映画のドラマ構造──特に悲劇──を入れたことに新しさもあり、

またひずみもあったのでございましょうな。

小説や映画のドラマ構造──特に悲劇──を入れたことに新しさもあり、

またひずみもあったのでございましょうな。

手塚先生は悩みながらもそれを統合し、

『ブラックジャック』などの作品を作りあげていくわけでございますが、

藤子不二雄先生の場合は、

適性に合わせてそれぞれの道を行ったというわけでございます。

『ブラックジャック』などの作品を作りあげていくわけでございますが、

藤子不二雄先生の場合は、

適性に合わせてそれぞれの道を行ったというわけでございます。

新しい道を模索するにせよ、

読者年齢が上がって子供まんがが縮小する中それにとどまるにせよ、

そこには葛藤があったのでは、と勝手に想像してしまう次第でございます。

読者年齢が上がって子供まんがが縮小する中それにとどまるにせよ、

そこには葛藤があったのでは、と勝手に想像してしまう次第でございます。

ところで、かあいらしい絵柄で残酷なドラマというのは現在では

『まどか☆マギカ』などある一定受け容れられておりますよね。

『まどか☆マギカ』などある一定受け容れられておりますよね。

マンガが螺旋を描いて進化したと申しますか、

そのようなものを受け容れられる環境にマンガがなったと申しますか。

このような作品の登場は、まぁ、なんと申しますか、

アダルトな暗部を経過しているような気もしないではございませんが。

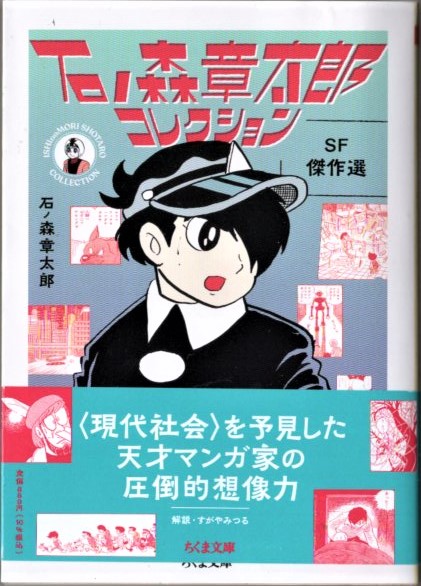

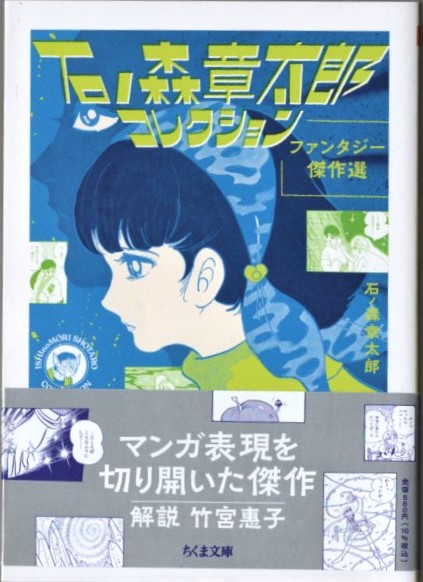

『石ノ森章太郎コレクション SF傑作選』

(ちくま文庫/2021/8)

(ちくま文庫/2021/8)

『ことばの記憶』に書いてあったと思いましたが、

石ノ森先生の活劇もののルーツは立川文庫だそうでございます。

石ノ森先生の活劇もののルーツは立川文庫だそうでございます。

忍者ものや剣豪小説ですな。

また、SFはファンタジーの一種だと思っている

──こちらはどこに書かれていたか忘れましたが、

多分1980年代に書かれたものじゃないかな、

そんなこともお書きになっていたと思います。

こちらには、同話や民話、それにディズニーなどが含まれるのでございましょう。

そういうもの身体に染みついたものを物語展開の核にして、

そこに映画や小説、科学雑誌、

その他様々なものを取り込んで作品に仕立てていく。

活劇ものに関しては、そんな封に物語を作っているのだと存じます。

さて、この作品集には、

「敵THE ENEMY」「狂犬」「おわりからはじまる物語」

「四帖半襖の下張りの下」「おとし穴」「赤い砂漠」「天敵」「UFO」

という作品が収録されております。

すべて単独の短編で揃えられているというのはすごい。

解説で菅谷先生も書いていらっしゃいますように、

シリーズ物も多いけど、短編もまた多いということでございましょう。

ただ、すべてが単体の短編というのは、一長一短でございますな。

例えば『7P』などに収められているものの方が質が高いのでは、

と思うところもございます。

でも、まぁ、それはそれ。

単独の作品が集まるということは貴重でございます。

シリーズ作品については、それぞれの短編集が出るのを期待いたしましょう

(と思ったけれど、わたくしが読んでいないだけで、電子では出ているんですよね)。

収録作品にUFOものが多いのも、ちょっと疑問。

たしかに石ノ森先生はUFOに興味を持っておられたのでございますが、

まぁでも、こうしてUFOテーマを

いくつか重ねることに意味があることもわかるので、

疑問に感じるのがちょっとなのでございますが。

いくつか重ねることに意味があることもわかるので、

疑問に感じるのがちょっとなのでございますが。

というわけで、各品について見ていくことにいたしましょう。

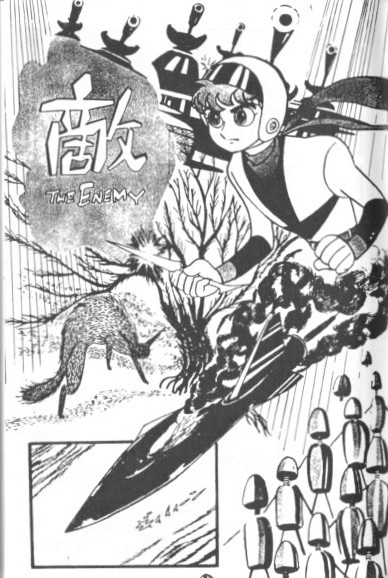

「敵 THE ENEMY」

サイボーグ009の少し前に描かれた

サイボーグものでございます。

サイボーグものでございます。

設定的には、

『アンドロイドV』に似ているのかな?

(参照にしていないので、思いつき)。

主人公が自分がどういう存在か認識していない状況で

襲撃を受けるというのは、

『おれはだれた』という短編にもございました。

『サイボーグ009』で丈が他のメンバーと出会う前も、

こんなテストシーンでございましたな。

まぁ、こういうオチは短編だから許せるし、

作者も納得してやっているのだと思います。

長編でこのオチだと、夢オチと同じぐらい残念でございますな。

今までやって来たことは何だったんだってことになっちゃう。

石ノ森先生の作品にもございます。

『イナズマン』と同名組織の──言わないことにいたしましょう。

まとめ方が分からなくなったか、

飽きたか、何らかの理由で打ち切りになった化したのでございましょうなぁ。

ちなみに関係はございませんが、

桐原書店のあるゲームブックでも、こうしたオチが使われておりました。

桐原書店のあるゲームブックでも、こうしたオチが使われておりました。

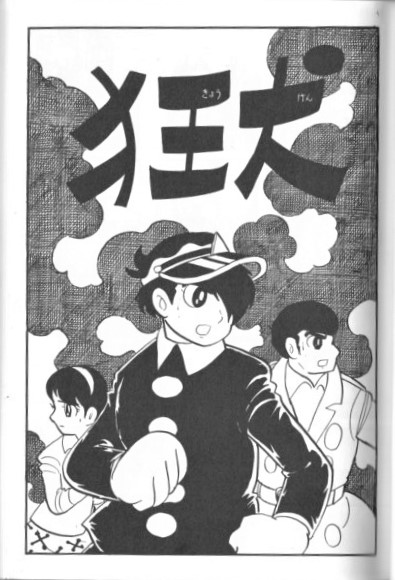

「狂犬」

は、「きりとばらとほしと」のところで一瞬触れましたな。

主人公が孤立無援になってしまう話でございます。

石ノ森版「転校生」(ウソ)。

解説のすがや先生もお書きになっておられますが、

「ボディ・スナッチャー」や

「鳥」などのイメージが使われております。

絵的に分かりやすく、

インパクトも強いせいでございましょう。

この2つの映画は、

先生の他の作品でもよく使われております。

「ボディ・スナッチャー」や

「鳥」などのイメージが使われております。

絵的に分かりやすく、

インパクトも強いせいでございましょう。

この2つの映画は、

先生の他の作品でもよく使われております。

「おわりからはじまる物語」。

『リュウの道』の前駆的作品ですな。

「週刊少年マガジン」(講談社)で、

『リュウの道』の連載が始まったのが

1969年だそうでございますから、

1967年作のこの作品は、

たたき台となったと申して

よろしゅうございましょう。

1969年だそうでございますから、

1967年作のこの作品は、

たたき台となったと申して

よろしゅうございましょう。

そしてこの2つの作品の間には、

映画『2001年宇宙の旅』や

映画『2001年宇宙の旅』や

『猿の惑星』(ともに1968)が

ございます。

ございます。

それらの作品を見て、『おわりから~』に関して、

ああすればよかったという思いが募ったのでございましょうな。

オールディスの『地球の長い午後』あたりの影響を受けているのかな、

とも思ったのでございますが、『地球の~』日本語訳は、

この年だったみたいなので難しそう。

でも、情報ぐらいは流れていそうな気もいたします。

とも思ったのでございますが、『地球の~』日本語訳は、

この年だったみたいなので難しそう。

でも、情報ぐらいは流れていそうな気もいたします。

それにしてもこのマンガ、

赤旗新聞の日曜版に連載されたということでございますが、

何ページごとの掲載なのか気になります。

なにか、切れ目がどこにあるかよく分からないんですよねぇ。

クライマックスシーンで【続く】というクリフハンガー形式は、

この手の連載の常道でございますから、きちんと終わらないで

危機が迫ったところに区切りがあるのかな、とも思いましたが、

それにしたところで、そういう見せ場がバラバラな気がいたします。

赤旗新聞の日曜版に連載されたということでございますが、

何ページごとの掲載なのか気になります。

なにか、切れ目がどこにあるかよく分からないんですよねぇ。

クライマックスシーンで【続く】というクリフハンガー形式は、

この手の連載の常道でございますから、きちんと終わらないで

危機が迫ったところに区切りがあるのかな、とも思いましたが、

それにしたところで、そういう見せ場がバラバラな気がいたします。

そういうこと気にしないで描いたのかなぁ。

それとも単行本化するとき修正した?

ところで、『009ノ1』では主人公のメイン武器になっておりましたが、

オッパイマシンガンって、この作品が最初なのかなぁ。

女性型ロボットでもないというのに──。

オッパイマシンガンって、この作品が最初なのかなぁ。

女性型ロボットでもないというのに──。

「四畳半 襖の下張の下」

『四次元半 襖の下張り』は読んでおりましたが、

こちらは未読でざいました、多分。

こちらは未読でざいました、多分。

『四次元半~』のほうは、

ブラッドベリの『刺青の男』みたいな趣向で、

襖の下張からさまざまな世界を旅する

オムニバスでございます。

ブラッドベリの『刺青の男』みたいな趣向で、

襖の下張からさまざまな世界を旅する

オムニバスでございます。

それと同じで、

この作品もシリアスな話かと思っておりましたら、

ショートショートのようなオチのある話でございました。

この作品もシリアスな話かと思っておりましたら、

ショートショートのようなオチのある話でございました。

『7P』など、こうしたSF的なショートショートも、石ノ森先生は

たくさんお描きになっておられますな。

「おとし穴」

p.215の「ほんとうの心」がキーワードでございますな。

マンガに対する石ノ森先生の当時の心中を、

そのまま描いてしまったような作品にございます。

そのまま描いてしまったような作品にございます。

先生の昔のマンガが好きだったというアシスタント。

今の風祭のマンガを批判する「空気男」

そして反論する風祭先生。

前2者は、ファンや批評家の言葉でございましょうし、

最後のは作者からの反論でございますが、

作者だって今の自分が描いているマンガに対する批判は十分承知しているというもの。

最後のは作者からの反論でございますが、

作者だって今の自分が描いているマンガに対する批判は十分承知しているというもの。

この3者の声は、風祭先生の、

すなわち石ノ森先生の心中の葛藤というものでございましょう

すなわち石ノ森先生の心中の葛藤というものでございましょう

最後はマンガを忘れて、

ずっと自分についてきてくれた幼なじみと自然を相手にした田舎での生活。

ずっと自分についてきてくれた幼なじみと自然を相手にした田舎での生活。

それが、都市と田舎との対比で描かれております。

トキ? サギ? 渡り鳥が主人公の心を表現しておりますな。

田舎の湖から飛び立ち、薄汚れた都会へ。

p.212で刀折れ矢尽きた姿を墜落によって表現し、

次のページでその鳥がヒロインに開放される様を描くことによって、

主人公の心がふるさとで癒やされることを暗示する。

最後のページでは、

雲間から差す光に向かって鳥が鮮やかに飛び立つ姿を描き、

主人公の心の再生と開放を表現する。

このような表現を直喩的だと指摘する意見は、

「龍神沼」のところで見てきましたが、

マンガの場合、この程度直喩的でないと、

わかってもらえない、読み飛ばされてしまう、ということがあると思います。

実際、この作品でも、この渡り鳥が何を意味するか気に留めなかった

というかたは多いのではございませんでしょうか?

それはさておくといたしまして、このような作品を書いたということはやはり、

マンガに対してお疲れだったのかも?

でも、本心でございましょう。

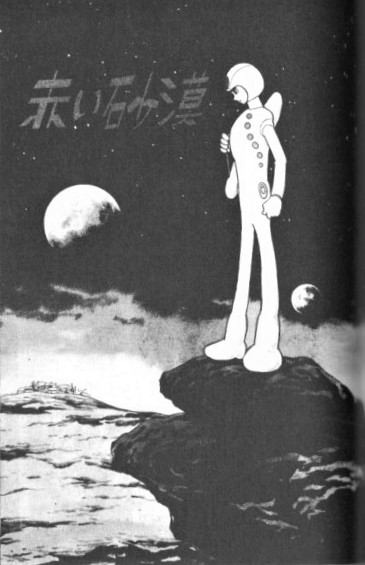

「赤い砂漠」

みたいにラストに来て実は今のお話は、っていうのは、

石ノ森先生いくつか描いてございますな。

このパターン、夢オチの変形ではございますが、

それよりもラストが皮肉な結果となりますな。

みたいにラストに来て実は今のお話は、っていうのは、

石ノ森先生いくつか描いてございますな。

このパターン、夢オチの変形ではございますが、

それよりもラストが皮肉な結果となりますな。

登場する兵士や戦車は、

『サイボーグ009』のベトナム編に

登場するのと似ておりますな。

と申しますか、いつもこんな感じ?

『サイボーグ009』のベトナム編に

登場するのと似ておりますな。

と申しますか、いつもこんな感じ?

こことは関係ございませんが、

それにしても石ノ森先生って、現用兵器描きませんよね。

描いても、資料的だったり、必要に迫られて、といった感じ。

『にいちゃん戦車』という作品もございましたが、

あれも、父親がくず鉄から作ったという、

まぁロボットもののロボットを

戦車の形で出してきたようなものでございますし──。

あれも、父親がくず鉄から作ったという、

まぁロボットもののロボットを

戦車の形で出してきたようなものでございますし──。

SFマンガをメインとしているので、メカは得意そうですが、

戦争反対という立場で徹底して入るのでございましょう。

戦争反対という立場で徹底して入るのでございましょう。

わたくしは石ノ森先生の作品しか読まなかったクチなので、

それあたりまえのことと思っていたのでございますが、

宮崎駿先生のように、戦争反対だけど戦車好きみたいな方もおられますし、

もしかすると特殊なのかも? しれません。

それあたりまえのことと思っていたのでございますが、

宮崎駿先生のように、戦争反対だけど戦車好きみたいな方もおられますし、

もしかすると特殊なのかも? しれません。

「天敵」・「UFO」

はUFOに関する作品。両者とも似た傾向にございますな。

「天敵」

のほうは、そんなにひねらずに

自分の考えをそのまま書いた作品。

石ノ森先生、UFOにとりつかれてらっしゃる、

と申し上げても過言ではございませんでしょう。

と申し上げても過言ではございませんでしょう。

第一にUFOと超能力が、

何のステップもなく1セットとして考えておられますが、

そう考える理由はそれほどございません。

それにUFOが上位存在と考えておられるようでございますが、

それも確たる根拠があるとは思えません。

何のステップもなく1セットとして考えておられますが、

そう考える理由はそれほどございません。

それにUFOが上位存在と考えておられるようでございますが、

それも確たる根拠があるとは思えません。

クラークの『幼年期の終わり』などに衝撃を受けたのかな、とは思いますが。

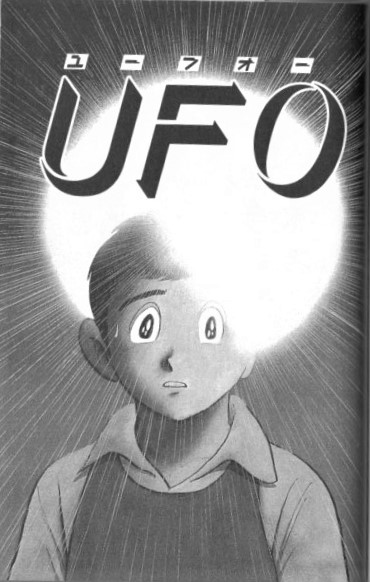

「UFO」

はストレートな作品。孤独な少年が、予知能力か妄想で

UFO襲撃の未来を幻視するという話にございます。

UFO襲撃の未来を幻視するという話にございます。

素人が描くと、本当に一直線、

ストレートになってしまうと思いますが、

途中に会話を挟むことにより、話を広げております。

ストレートになってしまうと思いますが、

途中に会話を挟むことにより、話を広げております。

こういうのがお話作りには重要なのですよね。

お話とは、エピソードの連続だといっていいぐらい。

お話とは、エピソードの連続だといっていいぐらい。

ただ、そうは言っても、単純な話でございます。

少年の妄想、あるいは予知が実現するかだけでございますからねぇ。

そんな単純な話だからこそ、

ラストはリドルストーリーの形式にしたのでございましょう。

ラストはどちらか、読者に予想させているのですな。

ラストはリドルストーリーの形式にしたのでございましょう。

ラストはどちらか、読者に予想させているのですな。

これ、もし作者が結末をつけておりましたら、話は

本当に単純なものになってしまうと思われます。

本当に単純なものになってしまうと思われます。

ところで、この工事現場の人は、石ノ森先生なのでございましょうなぁ。

それが少年だった頃の自分に語りかけている。あるいは今の少年に語りかける。

それが少年だった頃の自分に語りかけている。あるいは今の少年に語りかける。

そのための登場という気がいたします。

☆ 藤子先生がウルトラマンを描いていたのはご存じでしょうか?

それが、これ。

この一コマだけでございますが、ウルトラマンでございましょ!?

『藤子・F・不二雄 大全集 オバケのQ太郎 2』「正義の味方モシモ仮面」。

1965年の週刊少年サンデー7号に掲載された作品だそうです。

「ウルトラQ」が始まったのが1966年1月2日でございますから、

それよりも1年早い計算になります。

それよりも1年早い計算になります。

なぜ、この時期にウルトラマンなのか。

その答は年号にございます。

なんと『オバケのQ太郎』にも

このキャラクターは登場しております。

このキャラクターは登場しております。

(『藤子・F・不二雄大全集 オバケのQ太郎3』

「Qちゃん鉄道」)。

「Qちゃん鉄道」)。

単なるモグラとしてでございますが、

その姿は確かにミュータントモグラ。

しかもこの作品では、

なんとその全身が描かれております。

ミュータントモグラの土から下の部分なんて、

石ノ森先生の作品でも見たことない。

石ノ森先生の作品でも見たことない。

と申しますか、考えたことすらございませんでした。

どんな形か想像できますか?

わたくしには意外。

そして、がっくりきました。

見ないほうがしあわせかも?

というわけで、続きを読むことなく、ここで引き返しください。

なんと、最初の段階ではギリシャ神話風の世界観だったのでございますな。

当時でございますから、手塚先生の

『リボンの騎士』や『火の鳥 エジプト・ギリシャ・ローマ編』

あたりの影響があったのでございましょう。

それがなぜ時代劇、

しかも平安末期(ゆるい意味で)になったのか?

しかも平安末期(ゆるい意味で)になったのか?

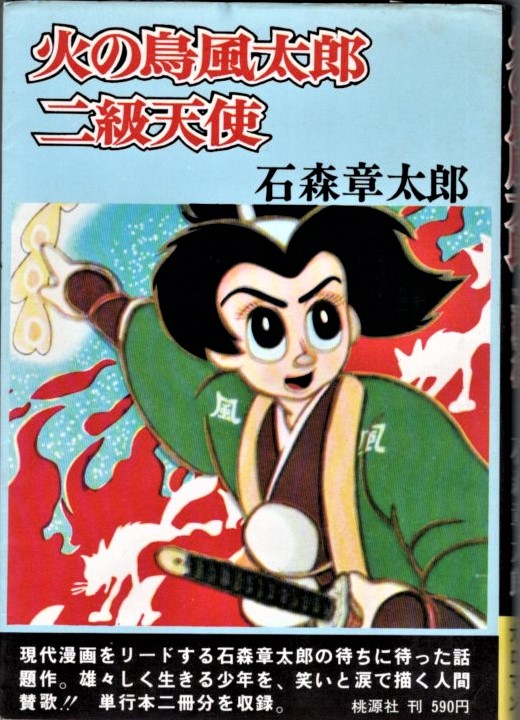

石ノ森先生は1957年には、

『火の鳥風太郎』という

書き下ろし単行本をものなさっておられます。

『火の鳥風太郎』という

書き下ろし単行本をものなさっておられます。

これが、ロシア民話の火の鳥と黄金のリンゴ

(ウィキペディアによりますと

「イワン王子と火の鳥と灰色狼」となっておりました)の翻案。

そうした先例があるので、別に不思議ではございませんが──。

手塚先生の作品と、

かぶってしまうのを避けた のでございましょうか。

かぶってしまうのを避けた のでございましょうか。

でもなぜ平安末期?

その答は、これなのだと思います。

手塚治虫先生の『武蔵坊弁慶』。

この作品、残念ながらわたくしは読んでおりません。

ですが、ネットで見ると、

要所は押さえながら、かなりノリが入った作品みたいですな。

これを読んで、自分でも描いてみたい、自分ならどうするか、

と構想を膨らませていたのではございませんでしょうか。

と構想を膨らませていたのではございませんでしょうか。

それを縦軸に据えて、

最初のギリシャ神話風の物語を重ねていったのではないかと思うのでございます。

最初のギリシャ神話風の物語を重ねていったのではないかと思うのでございます。

元にとらわれることなく、ちゃんと自分の作品にしているところは、

さすがでございますな。

「龍神沼」の記事を書き終えた後、

いくつか新たに見つかったので書きとめておきます。

いくつか新たに見つかったので書きとめておきます。

前回の記事を読んでいなくても関係ございません。

単独で読める紹介でございます。

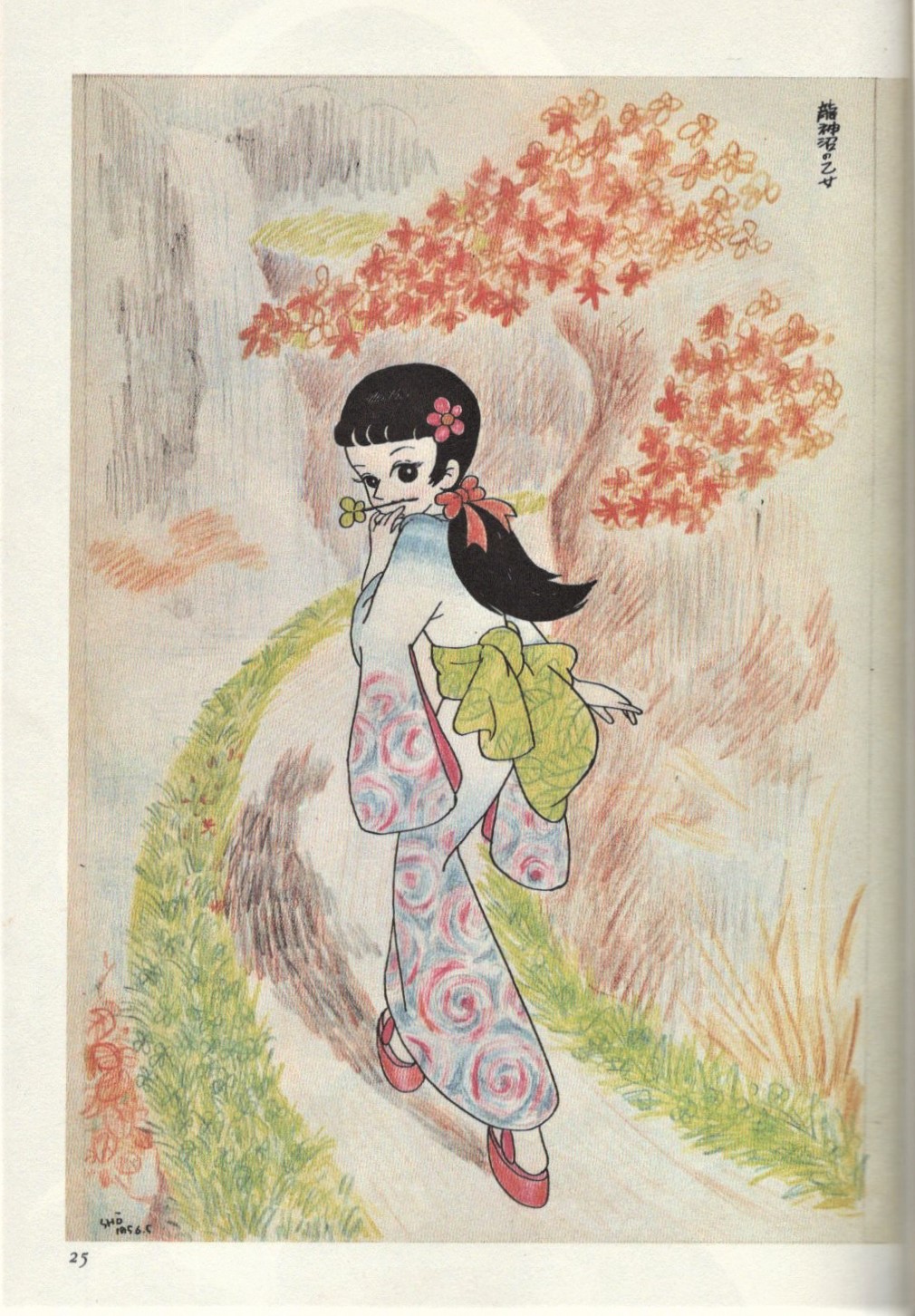

一つ目がこれ。今回いろいろ引き合いに出している

『石森章太郎落書きノート』から──。

『石森章太郎落書きノート』から──。

「龍神沼」の初期案(↓)と

「龍神沼の乙女」(→)のイラストでございます。

「龍神沼の乙女」(→)のイラストでございます。

長塚章という中学2年生が主人公のようですな。

石ノ森先生がエッセイで、

どういう話を書こうとしていたのかは今となっては分からない、などと

お書きになっているのがこれのことだと思いますが、

確かに、これだけでは分かりかねますな。

次にこれ。

『おかしなおかしなおかしなあの子(さるとびエッちゃん)』には、

「よっぱらい竜の巻」と題しまして、

セルフパロディと申しますか、

バリエーション的なことをやっております。

「よっぱらい竜の巻」と題しまして、

セルフパロディと申しますか、

バリエーション的なことをやっております。

(ちょっと期待したのでございますが、

ももちゃんはメガネを取ると目が3キャラクターじゃないんですよねぇ。

そのかわり、目がくっついたまま、メガネが跳ぶという芸当をやっております。

こ;れは、石ノ森先生の他のギャグマンガでも見られる現象にございます)

三つ目は『千の目先生』の後半ですな。

竜ではなく人魚の話で、内容もかなり違ったものになっておりますが、

口寄せの老婆と網元が組んで(と思ったのですが、再読したら網元はけっこう脇役。

おばばは、東京から来た観光会社の社長と直接渡り合っておりました)

金がらみの悪巧みを行うあたり、

「龍神沼」の変奏、新たに語り直したものと申してよろしゅうございましょう。

おばばは、東京から来た観光会社の社長と直接渡り合っておりました)

金がらみの悪巧みを行うあたり、

「龍神沼」の変奏、新たに語り直したものと申してよろしゅうございましょう。

最後は、『時ヲすべる』の1話。

これが『龍神沼』を描いていた当時の話でございました。

画像は用意いたしませんが、

1話は電子書籍の試し読みで読める部分ですので、

気になった方はそちらでご覧いただけばよろしいかと存じます。

というわけで、以上

今回見つかったのは、こんなあたりにございます。

1話は電子書籍の試し読みで読める部分ですので、

気になった方はそちらでご覧いただけばよろしいかと存じます。

というわけで、以上

今回見つかったのは、こんなあたりにございます。

。

メガネを取ると目が3になっているという

古典的なマンガ表現がございますよね。

古典的なマンガ表現がございますよね。

あれは、いつ頃からあるものなのでございましょうか。

ネットで調べると、のび太君というご意見がございましたが、

いや、さすがにもっと古いのがございましょう。

いや、さすがにもっと古いのがございましょう。

藤子不二雄作品だけで考えても、もっと前から存在したはず。

なのですが、今回は見つけることができませんでした。

メガネキャラがメガネ外すこと自体珍しかったりするので、

ちょっと難しい。

メガネを取らなくても目が3は見つけました

(藤子・F・不二雄大全集『オバケのQ太郎4』)。

これが、1966年の作品らしいです。

これより以前に、

メガネを取って初めて目が3だと判るキャラがいたかどうかは不明ですが。

(いつ頃からかは知りませんが、藤子不二雄まるえー先生が

マンガに登場するときもメガネに3だったりいたしますな)

でもまぁ、メガネを取る→目が3と判るという過程が、

突然変異的に生まれたというのは考えにくい。

突然変異的に生まれたというのは考えにくい。

おそらく、目が3のキャラがいて、メガネキャラがいて、

メガネを取ると目が3のキャラが成立したのでございましょう。

そう考えるのが順当だと思います。

では、目が3のキャラクターの元祖的存在は誰か。

わたくしが誰を考えているかを当ててみてください。

そんなに難しくはございません。

(タイトル下に書ききれなかったのでこちらで)

トランプなどカードを武器に戦うのってございましょう?

ああいうのって、何がルーツなんでしょうねぇ。

トランプによる攻撃というのなら、

おそらく『不思議の国のアリス』が最初ではないかと思われますが、

それとは話が違います。

自分が知っているかぎりでは、テレビアニメでは『スカイヤーズ5』。

マンガでは『秘密探偵JA』の朝日五郎さんあたりぐらいかな。

朝日五郎さんはちょっと……かなりテクニカルなことをしておりますが。

トランプなどカードを武器に戦うのってございましょう?

ああいうのって、何がルーツなんでしょうねぇ。

トランプによる攻撃というのなら、

おそらく『不思議の国のアリス』が最初ではないかと思われますが、

それとは話が違います。

自分が知っているかぎりでは、テレビアニメでは『スカイヤーズ5』。

マンガでは『秘密探偵JA』の朝日五郎さんあたりぐらいかな。

朝日五郎さんはちょっと……かなりテクニカルなことをしておりますが。

調べてみますと、

竹内つなよし先生の『コンドルキング』(1961-62)が上がってまいりました。

気になったのは、忍者ものの手裏剣投げとの関連でございます。

トランプを配るごとく手裏剣を手のひらに載せて連続的に投げるのと、

どちらが先なのか。

いずれにせよ両者とも、そのトランプを配る動作から派生したのでございましょうが。

トランプを配るごとく手裏剣を手のひらに載せて連続的に投げるのと、

どちらが先なのか。

いずれにせよ両者とも、そのトランプを配る動作から派生したのでございましょうが。

海外に例はあるのかなぁ。

あるとすれば、カジノのディーラーや手品師などに化けていそうで、

しかも武器を使って攻撃しそうな役どころということで、

怪盗とかスパイとか思い浮かびますが、

トリックなどを使いそうという点で共通点はあるものの、昔のフィクションでは、

スパイや怪盗が、トランプを扱う職業に扮していて、

しかもそれを飛ばして攻撃するっていうのは、ないような気がいたします。

だいたいカジノ用のトランプで、

人にケガを負わせられそうにもございませんし。

フィクションでもそれが許容されるのは、

ある程度派手な世界観でございましょう。あるいはコメディであるとか。

そんなわけで答は見えませんが、

マンガや映画でスパイや忍者が流行ったのが1960年代かもう少し前からですから、

その辺りがルーツなのでございましょうねぇ。

『コンドルキング』も最初期の例なのかもしれません。

カードが無限に飛び交う様は、

堀江卓先生の『矢車剣之助』の

無限に弾丸が飛び出る二丁拳銃に影響を受けたものかと思われます。

《追記》

2021/08/19 都筑道夫先生の『なめくじに聞いてみろ』にも、

トランプを武器とする殺し屋が出てまいりました。

ただのカードでは、殺傷能力はございませんから、

2枚のカードの間にカミソリを挟みこんで貼り合わせ、

それを武器とするのでございます。

もちろん、小説なので、一度に何枚も跳ばすような派手なことはいたしません。

もしかして、こちらの方が『コンドルキング』よりも早いのかも、

と思って調べてみました。

すると……。

『なめくじに聞いてみろ』は、元のタイトルを『飢えた遺産』といい、

東都書房から出版されたのが 1962年。

さらに調べてみると1月とか。

うーん、微妙だなぁ。

《追記》

2021/08/19 都筑道夫先生の『なめくじに聞いてみろ』にも、

トランプを武器とする殺し屋が出てまいりました。

ただのカードでは、殺傷能力はございませんから、

2枚のカードの間にカミソリを挟みこんで貼り合わせ、

それを武器とするのでございます。

もちろん、小説なので、一度に何枚も跳ばすような派手なことはいたしません。

もしかして、こちらの方が『コンドルキング』よりも早いのかも、

と思って調べてみました。

すると……。

『なめくじに聞いてみろ』は、元のタイトルを『飢えた遺産』といい、

東都書房から出版されたのが 1962年。

さらに調べてみると1月とか。

うーん、微妙だなぁ。

収録作は以下のとおり。

「かげろう」

「ごいっしょに白鳥のみずうみをききません?」

「雪おんな」

「そして…だれもいなくなった」

「永遠の女王ヒミコ」

「びいどろの時」

「うしろの正面だあれ」

「ヒュプノス」

「初期少女マンガ」のほうはすべて読んでいたが、こちらは半分ぐらい……。

「雪おんな」と「そして…だれもいなくなった」は読んでいる。

「かげろう」は作品リストかなにかでタイトル部分だけ見たことがある。

(と思ったのですが、サンコミックス版『青い月の夜』に収録されておりました)

(と思ったのですが、サンコミックス版『青い月の夜』に収録されておりました)

「ごいっしょに白鳥のみずうみをききません?」は未読。

で、新しい四作のほうが、かえって分からない。

「びいどろの時」は「マンガ少年」なので読んでいると思うが。

「うしろの正面だあれ」は、

p.252の「かごめかごめ」を調べているシーンだけ良く覚えている。

p.252の「かごめかごめ」を調べているシーンだけ良く覚えている。

「永遠の女王ヒミコ」は、

何か作品といっしょに収録されていたのなら読んだと思うが……。

何か作品といっしょに収録されていたのなら読んだと思うが……。

「ヒュプノス」も同様。

この四作、2回目に読んだら何か読んだことがある気がしてきたけれど、

そういうのってアテにしちゃいけないよね。

そういうのってアテにしちゃいけないよね。

……でも読んだことある気がするなぁ。

この四作品、四者四様なのだが、

スタイルとタッチが完成されてからの作品は、どこか同じに見える。

スタイルとタッチが完成されてからの作品は、どこか同じに見える。

ファンタジーというよりも奇譚だろう。

現実的なところから始まって、謎にたいする解釈があって、少々ホラーテイストで。

完成されているがゆえに記憶に残らなかったのだと思う。

別に石ノ森先生が描かなくても、という気がしてしまうのだ。

他の、連載作品などとあわせてみても、

確かに石ノ森先生のその時代のテイストなのだが。

「龍神沼」のところで問題となった、風景についても同様。

洗練され、流れが自然なので、印象に残らない。

自分としては、やはり、テクニックを使っている

と分かるようなものの方が好きだ。

そもそも、そういう部分に魅せられたのだから。

そもそも、そういう部分に魅せられたのだから。

こういう短編集の場合、

連載ものの一篇が何作か取り上げられることがしばしばあるが、

それがないのは素晴らしいと思う。

連載ものの一篇が何作か取り上げられることがしばしばあるが、

それがないのは素晴らしいと思う。

ただ、新しい四作のほうについては、

連載の一作のほうがレベル高い作品あるのでは? とも思ってしまう。

やはり、この時期は連載ものがメインだった気がするのだ。

とはいえ、だからこそ、その時期の短編を取り上げてくれるのはありがたいが。

それでは各作品について。

「かげろう」は、この時期の作品らしく、

色々な効果を取り入れようとしているのが楽しい。

ただ、急いで描いたのか、絵が雑で、その効果が薄れていると感じる。

色々な効果を取り入れようとしているのが楽しい。

ただ、急いで描いたのか、絵が雑で、その効果が薄れていると感じる。

例えば、p.29-31の風景描写などは、もっとちゃんとした形で見たかったところだ。

面白いのは8ページと10ページの一コマ目。

同じような絵を配することで、短い時間に起きた白日夢のような出来事を表現している。

p.41あたりからの逃避行は、『イナズマン』を思わせるね。

「ごいっしょに白鳥のみずうみをききません?」

タイトルだけ見たときは、知ってるかなと思ったのだが、

「石森章太郎作品集① 少女版ミュータント★サブ」

(サンリオ/1978)所収の「白鳥の湖」だった。

「石森章太郎作品集① 少女版ミュータント★サブ」

(サンリオ/1978)所収の「白鳥の湖」だった。

この「ごいっしょに~」、

レコードをかけるところから始まり、

それを取り出すところで終わっているが、

同じ事は『ジュン』の「音楽を聴く」でもやっているね。

『ジュン』という作品は、

まったく新しいことをやっているように見えるけれど、

「初期少女マンガ」やこの作品などで分かるとおり、

それまで色々なところで試してきた手法を、 (白鳥の湖)

その時点での先生の最新の技術で描いてみたという

意味合いも強い。

それによって、自身のスタイルを

さらに一歩進めていったのだろう。

「雪おんな」

『鶴女房」と「雪おんな」の伝説を合わせたような作品。

それに笠地蔵も入っているのかな?

それに笠地蔵も入っているのかな?

「龍神沼」では発揮されなかった超常の力が、

今作では発揮された形になっている。

今作では発揮された形になっている。

最後の新幹線は、今は昔の物語ということなのだろう。

「そして…だれもいなくなった」

5つの物語が交互に現われる作品。

ザッピングというか、

カットバックの魅力をふんだんに

活かした造りだ。

ザッピングというか、

カットバックの魅力をふんだんに

活かした造りだ。

絵物語風のメインとなる物語を中心に、

スパイ物、学園もの、

ハンターの話、それに四コマと、

舞台やジャンルの異なる作品が展開する。

様々な作品を様々なタッチで描いてきた

石ノ森先生の面目躍如と言っていい。

石ノ森先生の面目躍如と言っていい。

とは言ってもアクション要素が強い作品が多い。

カットバックの相乗効果が、 (そして…だれもいなくなった)

その方がより強く表れるという計算からだろう。

その方がより強く表れるという計算からだろう。

このような結末ならば、どんな終わり方をしてもよさそうだが、

四コマの「しあわせクン」を別にすれば、

すべてちゃんと結末まで描いて終わりにしている。そこら辺は見るべき点だろう。

そして、p.154-156。走馬燈のようなシーンには、

劇中に出演した登場人物に加え、

石ノ森キャラの有名どころがゲスト出演している。

こんなところにゲスト出演していいのか、という気もするが、

細かく見る楽しさがある。

あとの作品については、自分には語ることを持たない。

なので落ち穂拾い的な雑談を。

「永遠の女王ヒミコ」

永遠に生き続ける女王という設定は、

「怪奇ハンター」100万年の女王でもやっていた。

ハガードかなにかに元ネタがあるのかな……と思ったのだけど、よく分からない。

「怪奇ハンター」100万年の女王でもやっていた。

ハガードかなにかに元ネタがあるのかな……と思ったのだけど、よく分からない。

「びいどろの時」

今みたいにループものがあたりまえだと、こんな不幸はないんだけどね。

このころは、そういうのないから、ねぇ。

このころは、そういうのないから、ねぇ。

「ヒュプノス」

p.281 5コマ目。石ノ森先生のキャラクターがこんな表情をするのは珍しい気がする。

なんかほかの人の絵みたい。

最後に、竹宮恵子先生の解説で、

石ノ森先生は「………」を多用すると書いてあるのを見て、ハッとなった。

あれ、多いのか。

石ノ森先生の作品、たくさん読んでいるから、あれが普通だと思っていた。

だから自分でも「……」や「──」は普通に使うけれど……、

多いのかなぁ……?

多いのかなぁ……?

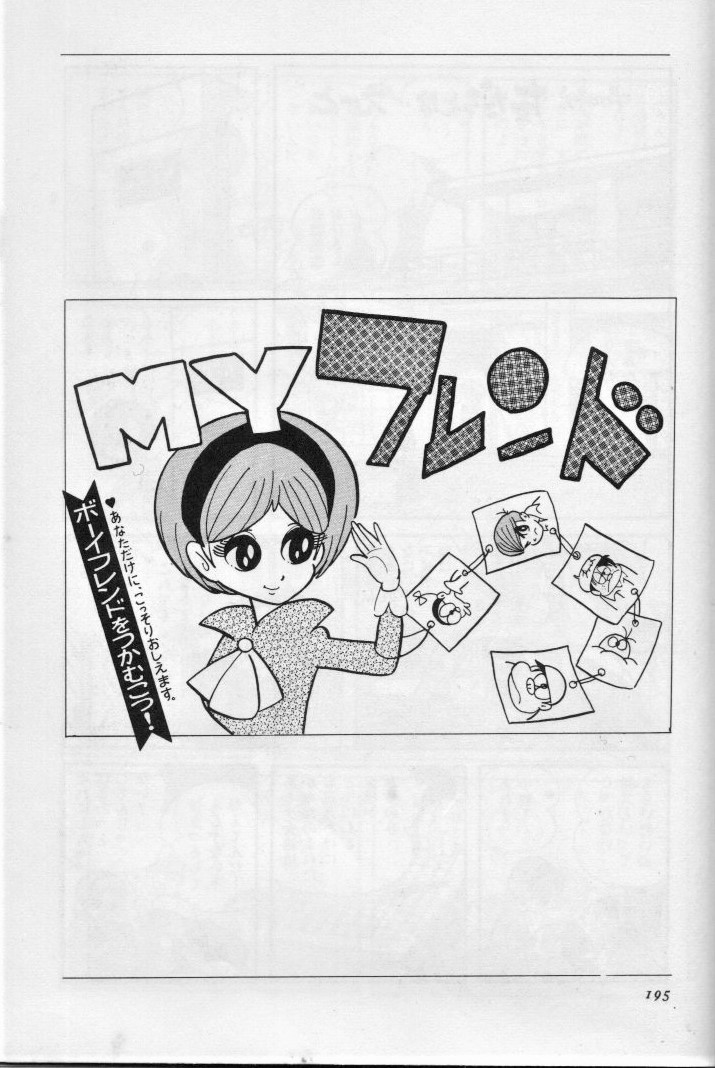

この作品だけ、テイストが違っておりますな。

コミカルで軽い感じなのはもちろん、

さらっと描いているあたりがプロっぽい。

さらっと描いているあたりがプロっぽい。

作中作は、 よくある少女マンガ

に対する批評でございますな。

に対する批評でございますな。

意味のないスタイル画っていうのは、

かつてそれを入れるように編集者から強要されて、

イヤだったんじゃないかなぁ。

たとえば、『龍神沼』p.106の二コマ目なんか、

ポーズをつけていて

ちょっとスタイル画っぽいですよね。

それを小さいコマで描いているのは、

石ノ森先生の抵抗だったりして。

さて、この作品にはミュータントモグラが出でまいります。

手塚治虫先生のスパイダーやヒョウタンツギのようなキャラクターを

ということで作られたのでございましょう。

それとも自然発生したのかな?

ということで作られたのでございましょう。

それとも自然発生したのかな?

本作では色々介入して来ておりますが、

手塚先生のキャラクターとは違い、

いつもはいるだけのキャラクターでございますよね。

この辺に、作者の性格が出ているのかもしれません。

このキャラクター、いつ頃からいるのでございましょうか。

作中では十年程前と書かれておりますが、果たして?

ミュータントモグラなんだからミュータントという言葉を知ってから、

ということは『ミュータントサブ』のあたりからじゃないかな、

とも思ったのでございますが──。

『ミュータントサブ』は作品リストによりますと、

1961年に「ミュータントX」という作品があり、

そこから始まっているようでございます。

「MYフレンド」が1967年ですから、それですと6年ほど前……。

さらに調べると、案外簡単にわかりました。

これ。

「石森章太郎落書きノート』(小学館/昭和55年)。

これ自体には、日付が入っておりませんが、

前後の絵を見ると、1957年に描かれたものらしいのですよね。

それだとちょうど「MYフレンド」の10年前。

前後の絵を見ると、1957年に描かれたものらしいのですよね。

それだとちょうど「MYフレンド」の10年前。

つまり、ミュータントモグラは、

デビュー時かそれ以前には存在していたキャラクターだったのでございます。

そのときに、

すでにミュータントという名前がついていたかどうかは分かりませんが、

メタルーナミュータントが登場する『宇宙水爆戦』が1955年なんですよね。

その時点で映画を見ていなかったとしても、

ミュータントという言葉と、その概念は知っていたはずだと思います。

ミュータントという言葉と、その概念は知っていたはずだと思います。

ですから、ミュータントのモグラということでこの形が生まれたのか、

それとも落書きでこんなモグラができあがって

後からミュータントのモグラということにしたのかは分かりませんが、

まあ、その当時からいたのでございますな。

それとも落書きでこんなモグラができあがって

後からミュータントのモグラということにしたのかは分かりませんが、

まあ、その当時からいたのでございますな。

にしても、このころからミュータントモグラって毛が3本生えておりますよねぇ。

となると、オバケのQ太郎が毛が3本なのも、

ミュータントモグラの影響ということになるのかも?

ミュータントモグラの影響ということになるのかも?

あるいは逆にオバQが最初、

毛が3本じゃ無かったのはミュータントモグラの真似をしたくなかったとか?

いずれにせよ、影響はございましょう。

《追記》

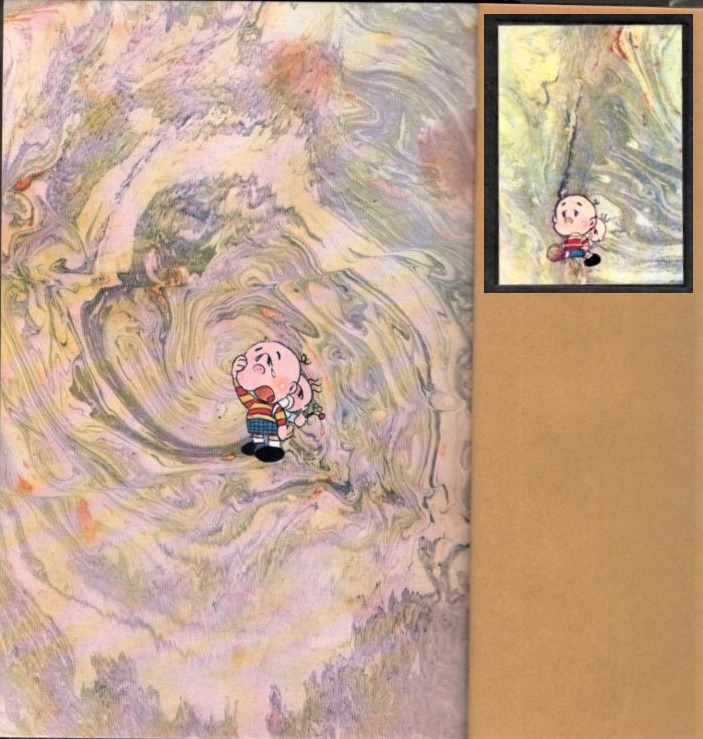

その『オバケのQ太郎』にも、ミュータントモグラほ発見いたしました。

(単なるモグラとしての登場ですが)

しかも全身像が描かれている!

見るんじゃなかった……、

とおっしゃられる方もいるかも知れませんので、

覚悟のあるかたのみでお願いいたします。

(→ミュータントモグラの全身像)

(単なるモグラとしての登場ですが)

しかも全身像が描かれている!

見るんじゃなかった……、

とおっしゃられる方もいるかも知れませんので、

覚悟のあるかたのみでお願いいたします。

(→ミュータントモグラの全身像)

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

(04/03)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<