2025/04/15 きのう、「Role&Roll」を買いに静岡ジュンク堂へ。最後の一冊でございました。そして『灼熱の追撃』、ようやく買えました。あと買ったのは『MOTHER2のひみつ』。中が見えなかったのでどんな本か分からず、6000円はちょっと高いなぁ、と思ったのですが、家へ帰って開封してみると、開発時のメモやら何やらで、興味深うございました。でも『MOTHER』は GBAの「1+2」持っていて、1はやったのでございますが、2はやっていないんですよねぇ……。

ブームだったころを思わせるゲームブック

サバイバルゲームブック

『危険生物から逃げろ!』

こざきゆう:著

(Gakken/2022/8)

こざきゆう:著

(Gakken/2022/8)

夏休み、ソウタ(ぼく)と妹のメイは

母親の勤める「リトルアース・研究所」を訪れます。

母親の勤める「リトルアース・研究所」を訪れます。

リトルアースというのは、

異次元空間にある地球を再現した小さな世界だそうで、

雑に申せば生息域を無視したサファリパークですな。

異次元空間にある地球を再現した小さな世界だそうで、

雑に申せば生息域を無視したサファリパークですな。

その別世界のデンジャラスゾーンに

転送されてしまった2人は、

もとの世界に戻るべく進むのでございます。

転送されてしまった2人は、

もとの世界に戻るべく進むのでございます。

そんなところに子供が放り出されたら、

場所を動かずに救助を待ちなさい、となりそうなものでございますが、

このお母さま、そんなことはおっしゃりません。

場所を動かずに救助を待ちなさい、となりそうなものでございますが、

このお母さま、そんなことはおっしゃりません。

止まっていた方が危険と言うことなのでございましょうか。

ゲートを目指すように告げられます。

元いたゲートのまわりには、ハイエナがいて近づけません。

というわけで、子供たちは、凶暴化した動物たちが次々と襲いかかる地帯を、

別のゲート目指して進むのでございます。

別のゲート目指して進むのでございます。

それにしてもこのデンジャラスゾーン=危険な生物だけを集めた場所、

何のために作られたのでございましょう?

何のために作られたのでございましょう?

他の温和な動物と隔離をするため? それとも何か他の目的が──?

研究者の方が本当に動物好きか疑問に思えてくる、

実にゲーム的な設定でございます。

実にゲーム的な設定でございます。

このご本、

監修として上野動物園の園長も務めたことのある方の名が挙げられておりますが、

その下に(データ)と書かれております。

監修として上野動物園の園長も務めたことのある方の名が挙げられておりますが、

その下に(データ)と書かれております。

つまり、巻末の「登場する危険生物」という部分はチェックしているけれど、

物語には関わっていないよ、ということなのでございましょう。

物語には関わっていないよ、ということなのでございましょう。

というわけで、さっそくプレイしてまいります。

プレイして感じたのは、

形式が日本の黎明期のゲームブックに似ているということでございます。

PR

『五竜亭の一夜』を思い起こさせるゲームブック

『異世界冒険ガイド

きみならどうする!? はじめての冒険』

北沢慶/グループSNE:著

(富士見ドラゴンブックス/2022/6)

(富士見ドラゴンブックス/2022/6)

ページ選択式で書かれた、

TRPG入門者向けの本でございます。

TRPG入門者向けの本でございます。

世界は「ソードワールド2.5」。

ですが、特徴的な単語は出てまいりません。

一般的なTRPG全般に対応した作品にございます。

まだTRPGに触れたことのない人が対象なので、

数値など複雑なルールもなし、でございます。

構成はクイズ型。

シチュエーションという章ごとに、

TRPGあるあるの場面が書かれ、

最後にその状況にどう対応するかという問題が四択で出題されます。

最後にその状況にどう対応するかという問題が四択で出題されます。

読者=プレイヤーは、その4つの中から1つを選び、

その下に書かれたページ数に跳んで結果を読むという、

クイズ形式ゲームブックの一般的な形でございますな。

その下に書かれたページ数に跳んで結果を読むという、

クイズ形式ゲームブックの一般的な形でございますな。

ただ違うのは、

答えではなくて行動=やり方を選択するということでございますな。

答えではなくて行動=やり方を選択するということでございますな。

正解は一つとか二つとか、決まっておりますな。

それに対して、やり方は成功すればいいので、いくつ方法があっても構いません。

その違いが、クイズ本と本書を分けるものとなっております。

似たような形式の『五竜亭の一夜』は、

酒場に集まったうちの一人が問題を出し、出題者が正解を発表するという形式、

正解があるのでクイズでございますな。

酒場に集まったうちの一人が問題を出し、出題者が正解を発表するという形式、

正解があるのでクイズでございますな。

その正解に対し、酒場の他の連中が賛同、異論反論を口にしていくことで

答え以外の答を提示していく形式でございます。

答え以外の答を提示していく形式でございます。

その別解を選択肢という形ですべて成功としてしまったのが、本書にございます。

『五竜亭~』からの正統的進化と申してよろしゅうざいましょう。

また、

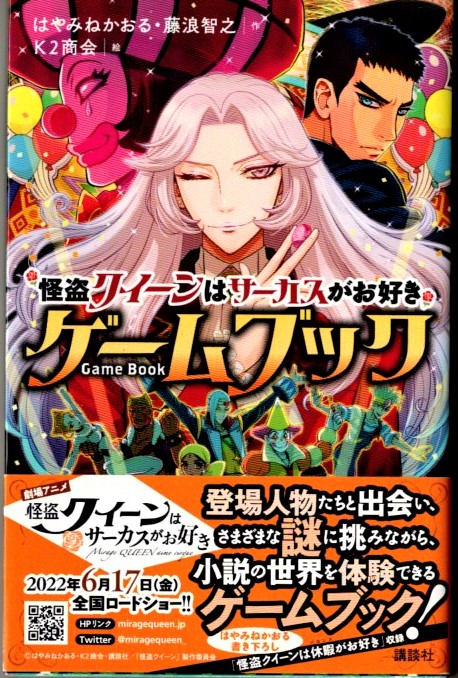

「怪盗クイーン、そんなにも君はサーカスが好きになったのか」

『怪盗クイーンはサーカスがお好き』

ゲームブック

ゲームブック

(はやみねかおる・藤浪智之:著

/講談社青い鳥文庫/2022/6)

/講談社青い鳥文庫/2022/6)

『都市のトム&ソーヤ』シリーズと同じく、

はやみねかおる先生と藤浪智之先生の

お作りになった作品でございます。

怪盗クイーンシリーズの同タイトル作品を、

映画公開に合わせて

ゲームブックにしたものでございますな。

映画公開に合わせて

ゲームブックにしたものでございますな。

2部構成。

1部は、藤浪智之先生担当のゲームブックで、

パラグラフ数は、231(p.8-189)

「きみ」が新米の私立探偵となって大怪盗クイーンを追い、

彼が見物を予告した七輪曲芸団(セブン・リング・サーカス)の謎を追います。

彼が見物を予告した七輪曲芸団(セブン・リング・サーカス)の謎を追います。

2部ははやみねかおる先生担当の小説で

『怪盗は休暇がお好き』と題されておりますな。

『怪盗は休暇がお好き』と題されておりますな。

戦地での公演を実行しようとする七輪曲芸団(セブン・リング・サーカス)

……と怪盗クイーンの暗躍を描いた作品でございます。

2部構成の推理小説と申しますれば、シャーロック・ホームズ。

本作品は2部で過去にさかのぼるわけではございませんが、

すこしそれを思わせました。

本作品は2部で過去にさかのぼるわけではございませんが、

すこしそれを思わせました。

原作は相も変わらず読んでおりませんが、

ゲームブックは、同じストーリーの別視点だと思われます。

ゲームブックは、同じストーリーの別視点だと思われます。

原作では、怪盗クイーンが大活躍するのに対し、この作品では

その怪盗がなりすましているのは誰かを見破る探偵のお話二ございます。

その怪盗がなりすましているのは誰かを見破る探偵のお話二ございます。

ですから、原作・映画・本作、すべてを見ても読んでも楽しめる、

むしろすべてを見る読む方が楽しめるという形になっております。

むしろすべてを見る読む方が楽しめるという形になっております。

ですから、小声で逆を申しますと、

小説だとここでクイーンが活躍しているのだろうな、とか、

映像的な見せ場だろうな、という部分もございます。

小説だとここでクイーンが活躍しているのだろうな、とか、

映像的な見せ場だろうな、という部分もございます。

君は探偵なので、捜査が中心。

なのでアクションといたしましては、少々地味なのでございます。

さて、

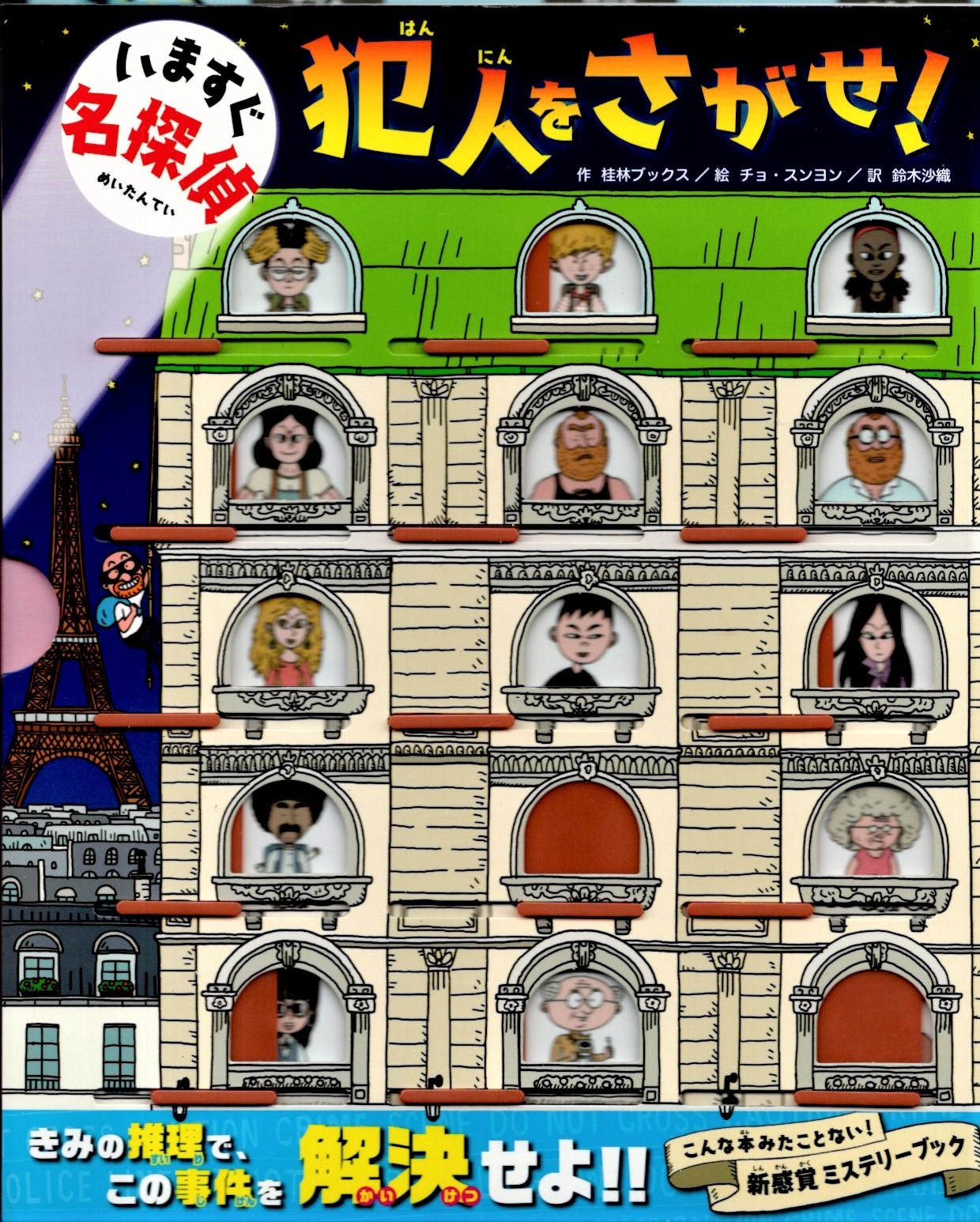

「いますぐ名探偵 犯人をさがせ!」

桂林ブックス:作

チョ・スンヨン:絵

鈴木沙織:訳

(文響社/2021/12)

以前見つけて気になっていたのですが、

次に本屋さんへ行ったときに

売れてしまっていて買えなかった本でございます。

次に本屋さんへ行ったときに

売れてしまっていて買えなかった本でございます。

この前見つけて買ったのでございますが、

第2刷でございました。

第2刷でございました。

著者チームは韓国の方のよう。

韓国の作品なんて珍しいなぁ。

表紙は15の部屋が並ぶ建物が描かれております。

それぞれの部屋からは人の顔がのぞくようになっていて、

そこに赤いプラスティック製の窓がついており、

それを開けたり閉めたりできる仕組みになっております。

そこに赤いプラスティック製の窓がついており、

それを開けたり閉めたりできる仕組みになっております。

ギミックのある本っていいですよねぇ。

見本がございましたが、中を見ると『ウォーリーをさがせ』的な遊びもあるみたい。

というわけで買ってみました。

開けてみると容疑者シートが2枚入っております。

その両面に別々の容疑者たちが描かれていて、

これを表紙スリットに挿入することで準備完了でございます。

これを表紙スリットに挿入することで準備完了でございます。

2枚のシート両面なので、4つの容疑者グループ。

それぞれのグループは4つの事件で使うので、4×4。

合計16の犯人さがしが楽しめるというわけでございます。

それぞれのグループは4つの事件で使うので、4×4。

合計16の犯人さがしが楽しめるというわけでございます。

段取りといたしましては、

読者(プレイヤー)は、目撃者などのセリフを読み、

「怪盗団の紹介ページ」を参照して、条件に合わない人物の窓を閉めていきます。

読者(プレイヤー)は、目撃者などのセリフを読み、

「怪盗団の紹介ページ」を参照して、条件に合わない人物の窓を閉めていきます。

それを繰り返し、最後に残った人物(1人~2人)が犯人というわけでございます。

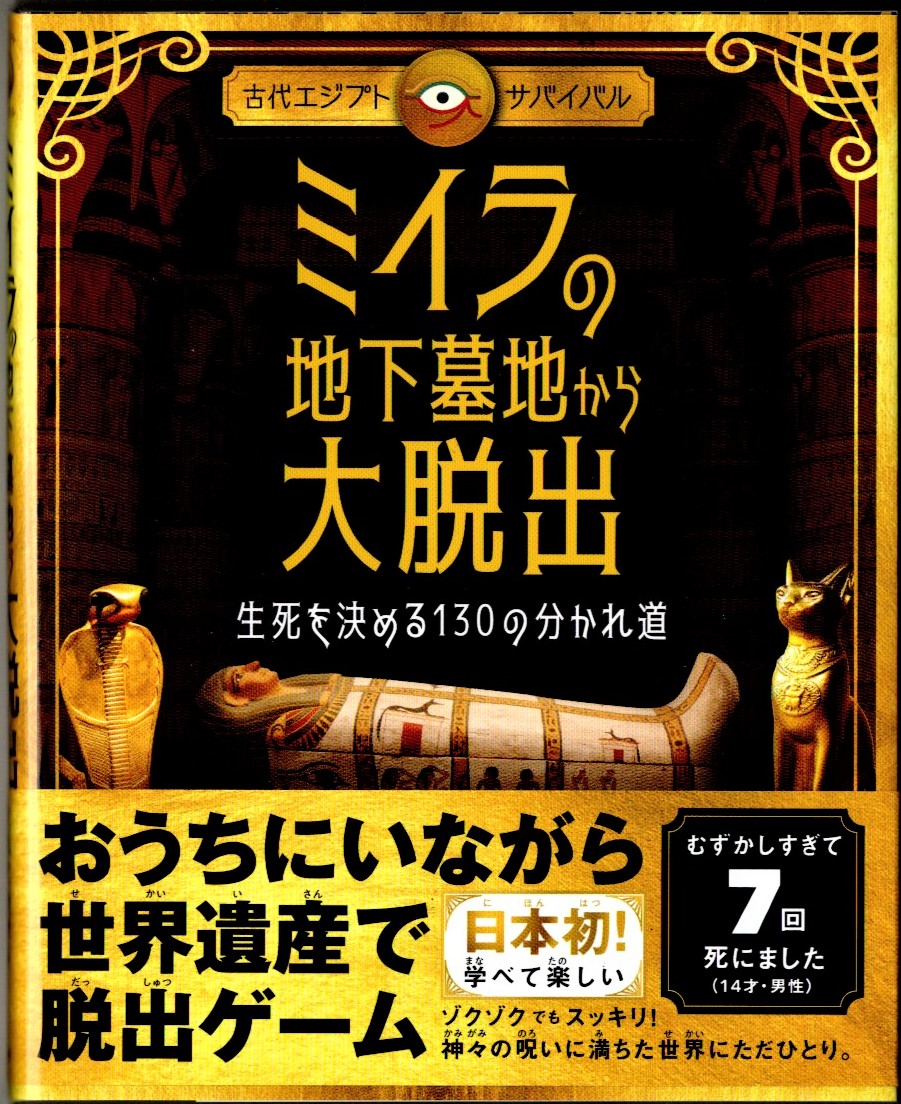

『古代エジプトサバイバル

ミイラの地下墓地から大脱出

生死をめぐる130の分かれ道』

フィリップ・スティール:著

岡本由香子:訳

(ライツ社/2022/4)

ミイラの地下墓地から大脱出

生死をめぐる130の分かれ道』

フィリップ・スティール:著

岡本由香子:訳

(ライツ社/2022/4)

店頭で見かけ、パラパラとページをめくり、

パラグラフ分岐を確認してすぐに買いました。

パラグラフ分岐を確認してすぐに買いました。

SCRAPのゲームブックやナゾトレ本などと

いっしょに並んでおりましたし、

オビに「むずかしすぎて7回死にました」とございましたので、

難易度が高いものと身構えて始めたのでございますが、

ち~ともそんなことはございませんでした。

むしろ滞ることなくサクサク進み、

この選択肢選んだらダメだろうなというところをチラ見した以外で

ゲームオーバーを見たのは一回。

この選択肢選んだらダメだろうなというところをチラ見した以外で

ゲームオーバーを見たのは一回。

その一回とはゴールのページでございます。

では面白くないのか、価値がないのかというと、そうでもございません。

タイトルから分かるとおり、

ピラミッドの中を右往左往するわけでございますが、

ピンチが次々と用意されていて、飽きさせないのでございます。

ピラミッドの中を右往左往するわけでございますが、

ピンチが次々と用意されていて、飽きさせないのでございます。

君のするべきことは財宝を手に入れることではなくて、

この墳墓から脱出することだということを肝に銘じ、

それを踏みはずさないように跳び先を選んでいけば致命的なことはございません。

この墳墓から脱出することだということを肝に銘じ、

それを踏みはずさないように跳び先を選んでいけば致命的なことはございません。

専門知識が必要なところや運やカンが必要な、君の力では確実ではないところは、

ちゃんとヒント、あるいは答が用意されております。

巻頭にある「ホルスの目のお告げ」の図から指示された絵文字を探し

そこに書かれたパラグラフに跳べば、

そこにヒントが書いてあったり、次につながっていたりするわけでございます。

そのワンクッションにパズルを解く面白さがあり、

飽きずに進めることができる要素になっているのでございますな。

巻末には、正解マップとルートまでついており、いたれりつくせり。

煎じつめれば、知育・教養を目的とした児童書……なのですが、

墳墓の出土品の写真がふんだんに使われていて、

子供向けの安っぽさはございません。

墳墓の出土品の写真がふんだんに使われていて、

子供向けの安っぽさはございません。

難しそう、と感じたのも、

手に取ったときに児童書の感じがなかったためでもございます。

手に取ったときに児童書の感じがなかったためでもございます。

というわけで、なかなか楽しいご本でございました。

☆ しかし、130の分かれ道というのは、偽りありでございますな。

パラグラフ数は130でございますが、

そのすべてに分岐があるというわけでございませんので。

そのすべてに分岐があるというわけでございませんので。

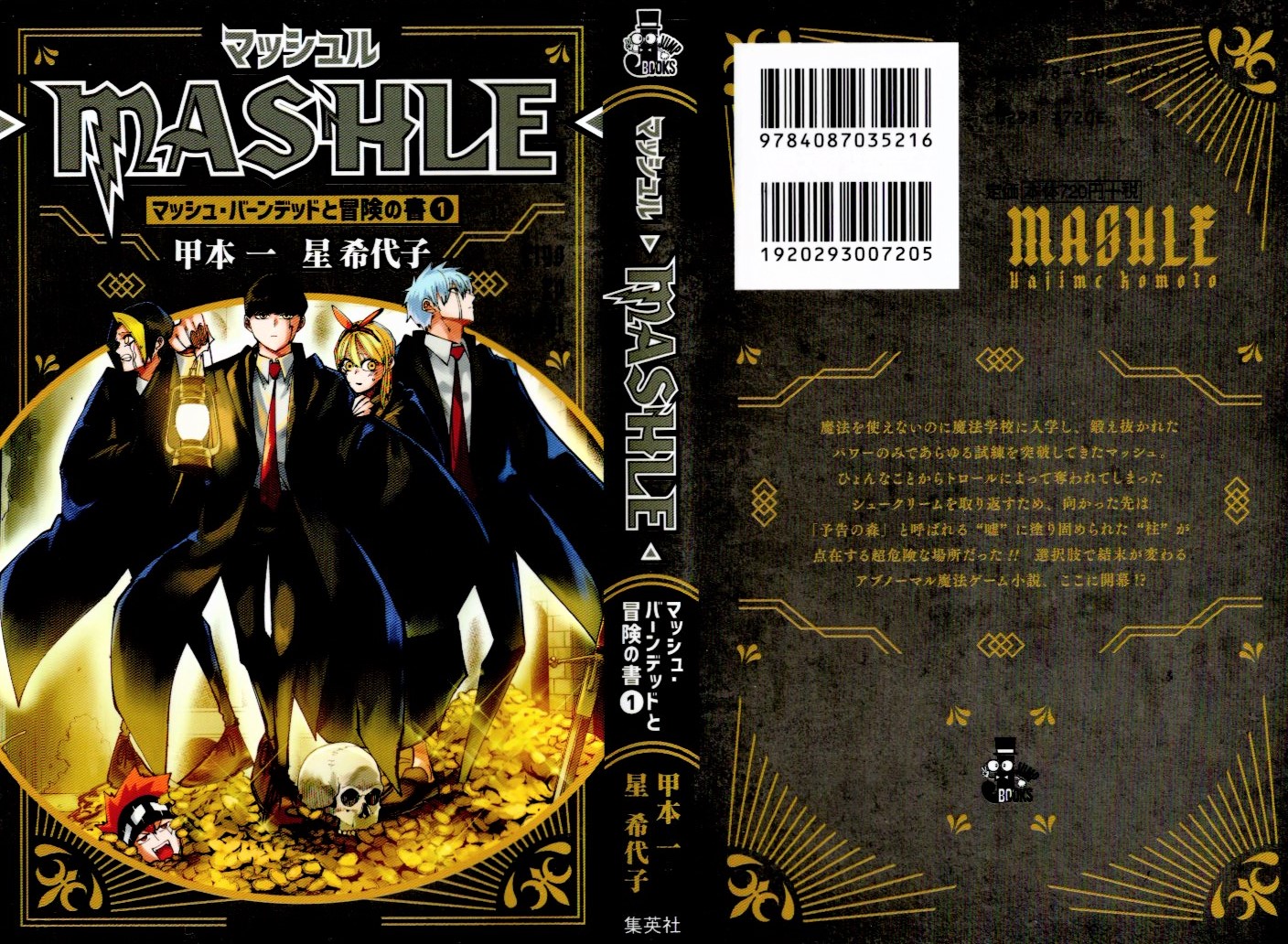

『マッシュル―MASHLE―

マッシュ・バーンデッドと冒険の書1』

甲本一・星希代子:著

(集英社/2022/5)

マッシュ・バーンデッドと冒険の書1』

甲本一・星希代子:著

(集英社/2022/5)

3~4日前に

このような書が出ているのを知り、

あわてて買ってまいりました。

このような書が出ているのを知り、

あわてて買ってまいりました。

相変わらずですが

原作マンガは読んでおりません。

原作マンガは読んでおりません。

著者の星希代子先生は

『ハイキュー!!』のノベライズを手がけている方だそうでございますが、

そちらもでございます。

マンガについては(他もという声もございますが)、

まったく無知でございます、あいすいません。

原作の概要はと申しますと、

魔法を使えない主人公マッシュが魔法学園に入学し、

その身体能力だけで試練を突破していくというギャグ系の物語……。

その身体能力だけで試練を突破していくというギャグ系の物語……。

まぁ、わたくしよりもみなさんの方がよくご存じかと存じます。

というわけで、さっそく本書について──。

五章構成で、原作に登場する主要人物たちが

それぞれの章の主人公を務めるようなつくりになっておりますな。

それぞれの章の主人公を務めるようなつくりになっておりますな。

各章のタイトルとパラグラフ数は以下のとおりにございます。

第一章 マッシュ・バーンデットと予告の森 [36]

第二章 ランス・クラウン重力魔法の災難 [22]

第三章 ドット・バレットと魔法薬学の課題 [23]

第四章 フィン・エイムズと夜の彷徨(ほうこう) [49]

第五章 レモン・アーヴィンと秘密の饗宴(きょうえん) [22]

第0章「冒険の前に」は、読者に対する呼びかけ、

各章の14は、ゲームオーバー、やり直しのパラグラフになっております。

ちなみにしおりつき。

パラグラフ数は50以下でございますし、数値的要素もございません。

けっこう単純ではございますが、物語的には面白いので楽しめる。

こういうのでいいんだよ、こういうのは──。

と簡単に終わらせようと思ったのでございますが、

それだけで終わるのは惜しい気もするのですな。

それだけで終わるのは惜しい気もするのですな。

第三章はマルチエンディングでございますし、

第四章は多方向移動型で、

入手したアイテムの組み合わせにより成否が決まる

(成功といっていいのかは微妙でございますが)という、

本格的に一歩足を踏み込んだものになっております。

入手したアイテムの組み合わせにより成否が決まる

(成功といっていいのかは微妙でございますが)という、

本格的に一歩足を踏み込んだものになっております。

タイトルは『冒険の書①』となっておりますから、

②以降も企画されているのでございましょう。

②以降も企画されているのでございましょう。

となると、この作品は、読者にとっても入門的、

作者にとっても足慣らし的な意味合いだと思われます。

作者にとっても足慣らし的な意味合いだと思われます。

②では、五章が三章になり、パラグラフ数が多くなるのではございませんでしょうか。

次作がまるまる一冊一作品ということも、十分にありえはいたしますが、

やり方はあるとはいえ、それではちと重い気がするのですよね。

やり方はあるとはいえ、それではちと重い気がするのですよね。

五章で内容的にこの軽さですと、

三章ぐらいがちょうどいいようにわたくしは存じます。

三章ぐらいがちょうどいいようにわたくしは存じます。

東大×ナゾトキ×ゲームブック

『ハテナ王国の冒険』

東京大学謎解き制作集団Another Vision:謎制作

志田もちたろう:文

さくまさのすけ:絵

(フレーベル館/2021/10)

『ハテナ王国の冒険』

東京大学謎解き制作集団Another Vision:謎制作

志田もちたろう:文

さくまさのすけ:絵

(フレーベル館/2021/10)

Another Visionと申しますのは、

テレビ番組「今夜はナゾトレ」などの問題を作っている方々だそうでございます。

物語は、消えた友だちを探すために、

パソコンゲームの世界を冒険するというもの。

パソコンゲームの世界を冒険するというもの。

行く先々には魔物など障害が立ちふさがります。

それを主人公は、

自らが持つ魔法の書に書かれたナゾを解くことによって、

乗り越えていくわけでございます。

自らが持つ魔法の書に書かれたナゾを解くことによって、

乗り越えていくわけでございます。

選択肢はそのナゾを解く部分のみで、ストーリーはほぼ一本道。

まぁ、普通のナゾトキ本と申してよろしゅうございましょう。

ちょっと面白いのが64。

ここ、ズルもできちゃうのですよね。

それを許容するのは、このパラグラフに戻ることが意味があるためか、

はたまたショートカットすれば、

そうで無いときに解くことになるナゾをスルーしちゃうので、

それがある意味ペナルティになるということなのか。

はたまたショートカットすれば、

そうで無いときに解くことになるナゾをスルーしちゃうので、

それがある意味ペナルティになるということなのか。

そこまで考えていないのかな?

まぁ、ここのナゾが変質するという展開は面白いアイデアだと思います。

そしてラスト。

最初のエピソードが、

最後のナゾトキギミックの伏線になっているのもよろしゅうございますな。

最後のナゾトキギミックの伏線になっているのもよろしゅうございますな。

『ルパン三世ゲームブック

さらば愛しきハリウッド

復刻版』

吉岡平

高橋信之(STUDIO HARD)::著

塩田信之:編

(双葉社/2021/10)

背が黄色くないじゃん!!

双葉文庫版を知っている人は、

それを目当てに探すでしょうに。

さらば愛しきハリウッド

復刻版』

吉岡平

高橋信之(STUDIO HARD)::著

塩田信之:編

(双葉社/2021/10)

背が黄色くないじゃん!!

双葉文庫版を知っている人は、

それを目当てに探すでしょうに。

それでなかなか

見つからなかったのか!!

というわけでもございませんが、清水の2~3軒の書店にはございませんでした。

コロナワクチンを射つために静岡に行ったおりに、買うことが出来ました。

コロナワクチンを射つために静岡に行ったおりに、買うことが出来ました。

ここでは主に、双葉文庫版も持っている方を対象にして話を進めてまいります。

みなさーん、復刻版『さらば愛しきハリウッド』買いました?

わたくしは本屋さんに行けてなくて買えておりません。

なので、文庫版をサクッと読みました。

わたくしは本屋さんに行けてなくて買えておりません。

なので、文庫版をサクッと読みました。

やっぱり傑作ですよねぇ。

一作目にしてベストスリーの中には入るんじゃないでしようか。

後書きにも書いてございますとおり、物語性を重視している。

それがいい。

こういうのでいい作品というのは、正解ルートだけでなくて、

他のルートも面白いものですけれど、それがちゃんと当てはまっておりますよね。

尻尾の先までちゃんとあんこが入っている鯛焼きって感じ。

400まで行った人は、もう一度プレイしてもいいですし、

行かなかったルートをたどってみるのもいいですし、

パラグラフ一から順番に読んでみるのもいい。

とにかく別ルートを読んでみてください。

こんなことになっていたんだ、と楽しめること請け合いです。

一作目にして、と書きましたが、

逆に一作目だったからこそこれだけ豊かな作品になったのかも。

あとがきによりますと、

吉岡先生はゲームブックを研究していたそうでございますし、

ルパン作品を書きたかったという意欲がある。

それにこの作品を作るにあたって数人のスタッフと

幾度となくミーティングを繰り返したそうでございます。

粗製濫造と言われるような作品と比べて、

きっと、作品にかけられたエネルギー量が違うのでございます。

「カンタループ──刑務所入獄」

フリーデマン・フェンダイセン

(ホビー・ジャパン/2021)

ワクチン接種のために静岡市街へ行って、

ホントは別のものを買おうと

思ったのでございますが、

その待合室で「R&R vol.203」p.179を見て

ちょっと気になったこれ、買ってきてしまいました。

ホントは別のものを買おうと

思ったのでございますが、

その待合室で「R&R vol.203」p.179を見て

ちょっと気になったこれ、買ってきてしまいました。

4000円+税400円のしめて4400円。

最初の『火吹山の魔法使い』なんか、

この税の値段だけで買えたのに──。

この税の値段だけで買えたのに──。

ゲームブックって最近高くなってますよね~。

ルックアウトゲームズの

「インタラクティブ・アドベンチャー・シリーズ」だそうでございます。

「インタラクティブ・アドベンチャー・シリーズ」だそうでございます。

ひとことで申しますと、

コンピュータの画面クリック型アドベンチャーゲームの

ゲームブック化でございますな。

まごうことなきゲームブックでごさいます。

プレイ人数は「1人でも友達とでも」となっておりまして、

複数人で遊ぶルールがあるのかなぁ、と思ったのですが、

そういうものはないみたい。

1人プレイが基本で、何人かで一緒に読んでも楽しめる、

程度の意味合いのようです。

ややこしい。

複数人で遊ぶルールがあるのかなぁ、と思ったのですが、

そういうものはないみたい。

1人プレイが基本で、何人かで一緒に読んでも楽しめる、

程度の意味合いのようです。

ややこしい。

こういうのって、2人以上のプレイがメインで、

1人用ルールはつけ足しというのも多いですからねぇ。

買うときは、4400円のうちの2200円ぐらいは

どぶに捨てる覚悟で買うわけでございますよ。

作っている方は「1人のみ」よりも「1人~複数人」の方が

多くの人に買ってもらえると思うのでございましょう。

でも個人的には全く逆。

ゲームブックは、むしろ1人のみと書かれていた方が、

安心して買えるというものでございます。 4400円という高値とその辺りで買おうか迷っている方がございましたら、

堀の一つは埋めさせていただけます。

堀の一つは埋めさせていただけます。

ご安心ください。

ちゃんと1人で遊べるゲームブックにございます。

『ファイティングファンタジー・コレクション』が発売されました。

みなさんはどうなされていらっしゃるでしょうか。

完全保存版として、封も切らずに本棚の奥~のほうにしまっておく?

パラパラッと見て、満足しておしまい?

パラパラッと見て、満足しておしまい?

色々な楽しみ方はあるとは思いますが、

訳の異同を見るというのは、新訳が出た際の楽しみ方の基本でございますよね。

特に今回、『火吹山~』や『バルサス~』を

安田均先生が訳されているではございませんか。

安田均先生が訳されているではございませんか。

浅羽莢子先生が訳されたものとどう違うのか、つき合わせてみると面白いですし、

文章表現の勉強にもなるのでは、と思います。

文章表現の勉強にもなるのでは、と思います。

新訳というのは、楽な部分も難しい部分もございますよね。

あらかじめ訳されておりますから、それがガイドになる一方、

同じ文章を旧訳とは違う表現にしていかなければ、新訳である意味がない。

同じ文章を旧訳とは違う表現にしていかなければ、新訳である意味がない。

今回もそうでございますが、新旧両方の訳を見比べて思うことは、

翻訳に携わる方って、語彙が豊富だなぁ。

翻訳に携わる方って、語彙が豊富だなぁ。

あたりまえだと言われそうですが、

そのあたりまえにあらためて感心するほど、表現を変えてきているのでございます。

ただ、このあたり苦労しているような……。

もとの文章そのままにしたかったんじゃないかなぁ、と感じるところもちらほら。

もとの文章そのままにしたかったんじゃないかなぁ、と感じるところもちらほら。

上記2冊ばかりではなく、

こあらだまり先生が訳された『盗賊都市』(旧訳は喜多元子先生)

の場合もそれは感じました。

こあらだまり先生が訳された『盗賊都市』(旧訳は喜多元子先生)

の場合もそれは感じました。

そんなわけで、両方を持っている方は、両方を見開きながら、

いいとこ取り訳で読んでみるというのもよろしいかと存じます。

いいとこ取り訳で読んでみるというのもよろしいかと存じます。

まぁ、そういうのはちょっとしたぜいたく。

そんなことをしなくても、面白さには関係ございません。

原作の文章も訳文もいい、ということでございましょう。

『火吹山~』冒頭の「背景」など、読んでいてワクワクしてまいります。

いや、『火吹山~』に限ったことではございませんが。

いや、『火吹山~』に限ったことではございませんが。

ただ……。

『火吹山~』については、四〇〇が右ページに来てしまったのが残念。

やはりあそこは、バーンと「君の冒険は終わった」と出てきて、

ページを開くと……という感覚が楽しい部分でございましたから。

ページの都合なのでございましょうが、

そこはもとの雰囲気を保ってもらいたかったものでございます。

『火吹山~』については、四〇〇が右ページに来てしまったのが残念。

やはりあそこは、バーンと「君の冒険は終わった」と出てきて、

ページを開くと……という感覚が楽しい部分でございましたから。

ページの都合なのでございましょうが、

そこはもとの雰囲気を保ってもらいたかったものでございます。

さて一方、『モンスター誕生』は旧訳も新訳も安田均先生でございます。

そのため変更は最小限。

はじめのほうを読んだ限りではでございますが。

はじめのほうを読んだ限りではでございますが。

ひらがなだったところを漢字にしたり、

フリガナをなくしたり、

槍穂(やりほ)木を槍穂木(スピアティップ・ツリー)というふうに

固有名詞を元の名前が分かるようにしたり

(ただし、ぺちゃくちゃ獣とかドブドロ川のように、

日本語として楽しさのあるものはそのまでございます)、

""を〈〉に直したり……、

という程度の変更でございます。

フリガナをなくしたり、

槍穂(やりほ)木を槍穂木(スピアティップ・ツリー)というふうに

固有名詞を元の名前が分かるようにしたり

(ただし、ぺちゃくちゃ獣とかドブドロ川のように、

日本語として楽しさのあるものはそのまでございます)、

""を〈〉に直したり……、

という程度の変更でございます。

暗号になったセリフの部分は、

ザッと見たところ変えていないようでございますな。

変えれば面白いのに──。

ザッと見たところ変えていないようでございますな。

変えれば面白いのに──。

パラパラッとめくって気づいた重箱の隅が四三八。

このパラグラフに出てくる数字、

五二は、旧訳同様太字がホントなんじゃないのかなぁ。

と思ったのでございますが、

『火吹山~』の鍵の数字なども太字にしていないので、

これで正しいのでございましょう。

わたくしのようなうっかりものの場合、

強調していただいた方がありがたいのでございますが。

重箱の隅は、次の記事。

ゲームブッククイズ(155)にもちょっと続きます。

五二は、旧訳同様太字がホントなんじゃないのかなぁ。

と思ったのでございますが、

『火吹山~』の鍵の数字なども太字にしていないので、

これで正しいのでございましょう。

わたくしのようなうっかりものの場合、

強調していただいた方がありがたいのでございますが。

重箱の隅は、次の記事。

ゲームブッククイズ(155)にもちょっと続きます。

「ロール&ロール」誌vol.197 p.158-165

「暗黒神話TRPG トレイル・オブ・クトゥルー・ゲームノベル

深き眠りの淵より」

フローチャートを書いてみました。

使用人である君は雇い主に依頼され、

ある情報と品物を入手するためにニューヨークを探索する。

ある情報と品物を入手するためにニューヨークを探索する。

ルールは簡単。

構成は、短編ゲームブックとしてはオーソドックス、王道。

文章は良く、ストーリーも面白い。

なかなか楽しめるゲームブックでございました。

細い線と太い線が交差している(━╂━)のは、

またぎ越しを意味しております。

で、思うのでございますが、

ゲームブックをゲームとして楽しむのと、フローチャートを描くのでは、

またぎ越しを意味しております。

で、思うのでございますが、

ゲームブックをゲームとして楽しむのと、フローチャートを描くのでは、

楽しみの感覚としてまったく違う。

ゲームブックはストーリーゲームでございますし、

フローチャートはパズルではございませんが、

フローチャートはパズルではございませんが、

本質的にはどうあれ、

ゲームとパズルも、

ゲームブックをプレイする楽しみとフローチャーを描く楽しみが違うのと同様に

やはり違うたぐいの楽しみであると、体感的に思います。

『コレクションフランス語 4 話す[CD付・改訂版]』

田島宏:編

中川努・東浦弘樹・中井珠子・

曽我裕典・古石篤子・小石悟・田島宏:共著

(2002/12 白水社)

田島宏:編

中川努・東浦弘樹・中井珠子・

曽我裕典・古石篤子・小石悟・田島宏:共著

(2002/12 白水社)

お薦めはできません。

冬川準二先生の同人誌で紹介されていた

ゲームブックにございます。

フランス語なんか全然興味がございませんでしたから、

当時はまぁ、目にしたら買おうぐらいの気持ちで、

あまり気にも留めておりませんでした。

当時はまぁ、目にしたら買おうぐらいの気持ちで、

あまり気にも留めておりませんでした。

ですが、この前その同人誌を再読し、

あったら読んでみたいと探すようになったのでございます。

とは申せ、1991年の初版

(1995年の「さかだちするふかふか」(p.9)の時点で第4刷)ということは、

今から30年も前のご本でございますからな。

図書館で見つけられたら、ぐらいに思っていたのですが、

どうも無いご様子。

(1995年の「さかだちするふかふか」(p.9)の時点で第4刷)ということは、

今から30年も前のご本でございますからな。

図書館で見つけられたら、ぐらいに思っていたのですが、

どうも無いご様子。

この手の本を古本屋さんで見つけるのはけっこう難しそうでございますし──。

ところが。

静岡のジュンク堂に普通に置いてございました。

奥付を見ますと、2002年に付属品がカセットからCDに変わったご様子で、

2019年2月の新版13版となっております。

2019年2月の新版13版となっております。

こういう参考書の類いって息が長いものでございますな。

というわけで、新刊書店で今でも買える本発見でございます。

とは申せ。

語学の教本ですよ。

フランス語に興味のないものにとって、

話のネタになるかな、程度のものでございますよね。

話のネタになるかな、程度のものでございますよね。

パラグラフ数も58ぐらい。

1パラグラフの文章量も、例文と日本語を合わせて約半ページ。

日本語だけだと4~6行程度といったところでございます。

1パラグラフの文章量も、例文と日本語を合わせて約半ページ。

日本語だけだと4~6行程度といったところでございます。

パラグラフ構成も非常に単純ですし。

手に取ってみる必要もない──。

のですが。

予想外でございました。

いい意味かどうかはともかくとして、ストーリーがスゴい。

だってね、フランス語の会話テキストっていったら、

極々平凡な日常会話を想像するじゃないですか。

極々平凡な日常会話を想像するじゃないですか。

友達の家へ行く道をたずねたり、

その家で自己紹介をしたり楽しくおしゃべりをしたり、みたいな。

その家で自己紹介をしたり楽しくおしゃべりをしたり、みたいな。

でも、そういうのではございません。

SFとかファンタジーとかではなく、現代現実の話ではあるものの、

あるにもかかわらず、とにかくぶっ跳んでおります。

あるにもかかわらず、とにかくぶっ跳んでおります。

主人公のマキは、空港で文通相手と待ち合わせをし、彼と空港を出ます。

ここまでは普通。

だけど、空港を出たとたん、

文通相手のポールは車にはねられて入院してしまいます。

ね、普通じゃないでしょ?

最短で Fin.(おしまい)を迎えるルートだと、その後も御難続き。

面会しようと病院の廊下を歩いていると女性にぶつかられ(p.136)、

その後1人で帰ると途中で強盗に遭い(p.144)、

パスポートと現金を盗まれ帰国しなければならなくなります。

その後1人で帰ると途中で強盗に遭い(p.144)、

パスポートと現金を盗まれ帰国しなければならなくなります。

で、おみやげにスカーフ{p.50)とチョコレートを買って帰るという、

いいとこ無しのフランス旅行。

いいとこ無しのフランス旅行。

バッドエンドルートってことなのでございましょうが、

フランス語を学ぶ人っていうのは、

フランス旅行を楽しみにしている人が大半でございましょう。

フランス語を学ぶ人っていうのは、

フランス旅行を楽しみにしている人が大半でございましょう。

そこに冷水をぶっかけるような仕打ち。

いや、ビックリいたしました。

でもまぁ、これはいわゆるバッドエンドですな。

他にもエンドは3つほどございます。

拡散型のゲームブックなので、

それぞれのエンドはまったくのバラバラでございます。

目標があってその成否を問うゲームブックとは別でございます。

ただ、そのストーリーが脈絡がない。

このゲームブックのスゴいところは、

その脈絡のなさ、因果関係のなさにございます。

その脈絡のなさ、因果関係のなさにございます。

例えば、

先ほど書きましたとおり、

主人公はポールに会うためにフランスにやってきたのでございます。

ところが。

事故で入院したあと、彼とは電話で話したっきり(p.166)。

p.72で「病院に行く」と言っているので

そのあと行っているはずなのですが、

そこからの分岐では、もうまったく別の話になっております。

そのあと行っているはずなのですが、

そこからの分岐では、もうまったく別の話になっております。

以降、彼の話は出てまいりません。

ポールは、3週間以上の入院だそうですので、

その間に起こった話ということなのでございましょうが、

それにしても、ねぇ(ちなみに病室の番号は14でございます)。

これが名前もない行きずりの人ならともかく、

文通相手で、彼に会いに来たんですよ。

3つ結末が用意されていると先ほど書きましたが、それも唐突。

スピーチ発表をして終わりとか、結婚を申し込まれるとか、

レーサーになるとか、その展開には驚かされます。

構成とか伏線などはございません。

物語を書いている人には、逆にこういうの、難しいんじゃないでしょうか。

おそらく必要な会話を決め、シチュエーションを決めしていって、

それをつなぎ合わせていったのでございましょうな。

それをつなぎ合わせていったのでございましょうな。

会話のテキストなのでございますから、必要な場面から決めていくのは、

ごく自然なことと存じます。

その中で、トラブルに遭ったときの会話は必要だ、

入院中のポールに面会する会話は要らないだろう、

カジノは入れたい、などと決めていったのでございましょう。

普通の旅行会話を想定していたものといたしましては、

その展開が面白うございました。

その展開が面白うございました。

その辺りが作者の工夫と申せるかもしれません。

そのようなわけでこのゲームブック、

見出しに書きましたように、まったくお薦めはできません。

見出しに書きましたように、まったくお薦めはできません。

物語として起承転結もなく、パラグラフ構成は単純で、

文章量も少なく、しかもCD付で高い(2400円+税)ですから。

文章量も少なく、しかもCD付で高い(2400円+税)ですから。

値段はともかくといたしましても、ゲームブックのコンテストでしたら、

落選する類いではございませんでしょうか?

落選する類いではございませんでしょうか?

でも、わたくしとしては好きな作品でございます。

と申しますか、こういう作品を書きたいんだな、とあらためて

認識いたしました。

わたくしのベストは以前にも書きましたとおり

『天国か地獄か 恋と遊ぶゲーム』でございますが、

あの作品はライターの方が書いているだけあって

飛躍があってもつながりが自然で、滞りなく読んでいけるのですな。

『天国か地獄か 恋と遊ぶゲーム』でございますが、

あの作品はライターの方が書いているだけあって

飛躍があってもつながりが自然で、滞りなく読んでいけるのですな。

そのために気にならなかった部分に、

この作品では気づかせてくれたように存じます。

そんなわけで、お薦めはできませんものの、

わたくしにとっては買ってよかった作品でございました。

わたくしにとっては買ってよかった作品でございました。

『心理&ナゾトキゲームBOOK 永遠回廊からの脱出』

C☆Sラボ:制作 (朝日新聞出版 2020/12)

ナゾトキゲーム

人狼っぽい? ゲーム

心理テスト

迷路ゲーム

パラグラフ選択式ストーリー

と、遊びの本の色々なジャンルを取り入れて、

ストーリーでつなげた欲張りな本でございます。

ストーリーでつなげた欲張りな本でございます。

主人公は比呂と凪、律という中学2年生の3人。

夜の学校に忍び込み、星を見ているときに意識を失い、

目を覚ませば異世界。

虹色の小さなユニコーン・スピカの導きで、

闇の王にとらわれた姫を救い出すべく、

賢者・プルートに会いに行くという物語でございます。

目を覚ませば異世界。

虹色の小さなユニコーン・スピカの導きで、

闇の王にとらわれた姫を救い出すべく、

賢者・プルートに会いに行くという物語でございます。

中学生が主人公ですが、

対象年齢は小学生ぐらいではございませんでしょうか。

対象年齢は小学生ぐらいではございませんでしょうか。

第一章のナゾトキゲームからして、そんな感じがいたします。

それほど難しくはないのですな。

わたくしは最初の1~2問手こずりましたが、

こういうことをやってもいいのか、

と出題者の手の内を知ればそんな難しくはないと存じます。

こういうことをやってもいいのか、

と出題者の手の内を知ればそんな難しくはないと存じます。

脱出ゲームに慣れた方ならば、すらすらと突破できることでございましょう。

第二章は、だまし合いのフロアと銘打たれていて、

心理ゲーム&テスト的な内容となっております。

心理ゲーム&テスト的な内容となっております。

まずは、人狼風味の……ゲームと言ってよろしいのかな?

村人の一覧が出てくるのは人狼ゲーム的でございます。

この中から人狼を探せというのですな。

この中から人狼を探せというのですな。

ただし、人狼ゲーム的なのはそこまで。

人狼では色々な役割があり、発言があって投票があり、

そこから推理をして人狼さんを絞り込んでいくのでございますが、

ここではもっと別の方法、村人のしぐさや発言から人狼を当てていくのでございます。

などというと、面白そうですよね。

『逆転裁判』でも、しぐさから嘘を見破ったり、

言葉の矛盾を探し出したりがゲームとなっておりましたから。

言葉の矛盾を探し出したりがゲームとなっておりましたから。

でもね。

一コマのマンガ絵の顔とセリフひとつから、

嘘をついていると決めつけるのはかなり乱暴なように思います。

嘘をついていると決めつけるのはかなり乱暴なように思います。

それに、嘘をついていると思われる怪しい人を見分けるための方法を、

実際にも役立つ攻略ポイントとして書いているのでございますが──。

これを鵜呑みにして、

誰かを怪しいと決めつける人が出てくるとなるといやですなぁ。

自分が疑われていると思っただけでおどおどしてしまう方もおられますし、

そぶりを見せず平気で嘘をつける人もございます。

それに、何か隠しているにしても、

話題になっていることに関してそうなのかはわかりません。

できれば秘密にしておきたいことを持つ人は多いものでございます。

推理小説でもございますな。

ある人を怪しいと思って追求してみると、

事件とは関係の無い隠しごとを持っていたというようなことが。

小説ですと、そういうのが次々と出てきて、

それがドラマとなってよろしいのでございますが、

現実でそんな風波を立てるのは必ずしもいいことではございませんものな。

第一、そんな人のことを疑ってばかりいる子供ってイヤですよねぇ。

心理ゲームの章なのでこういうのは当然なのでございましょうが、

ちょっと気になりました。

二章は、心理に関する章らしく、後半には心理テストが載っております。

10分もすれば忘れてしまうような他愛ないものと思いますが、

小さいお子さまですと、本気になって信じるかもしれませんな。

なお、心理テストは欄外にもいくつか掲載されております。

とりあえず、

だまし合いのフロアというほどにはだまし合いにはなっていない

そんな章でございました。

第三章は迷路。

この辺を見るとやはり小学生向けかな、と思います。

ページ数も限られていますから、それほど難しいものではないのですな。

もの足りないと思う方は、指や鉛筆でたどったりしないで、

目で追って下さいませ。それでも解けると思います。

この辺を見るとやはり小学生向けかな、と思います。

ページ数も限られていますから、それほど難しいものではないのですな。

もの足りないと思う方は、指や鉛筆でたどったりしないで、

目で追って下さいませ。それでも解けると思います。

そして最終第四章。

ここがパラグラフ選択式のストーリーとなっております。

この章で物語は3つに分かれます。

主人公3人がそれぞれ別の場所に落とされ、

そこを探索することになるのですな。

そこを探索することになるのですな。

凪と律の物語はそれぞれ2つの結末、

比呂の物語には重要なポイントが1つあり、

その結末の組み合わせによって

エンディングが5つに分かれるという形をとっております。

そのうち5つ目のエンデイングが

作者の意図するベストエンディングということでございますな。

この章、

「地下ダンジョン」と題されておりますが、ダンジョン味は薄くございます、

どちらかというと心理テストや寓意物語的ですな。

とつぜん風景が変わるのは幻想的と申さば申せるかもしれませんが、

文章的にそれを目指していないようでございます。

(プロローグの冒頭部分にはそういう方向性が見えていた気がいたしますが、

力が尽きたのでございましょうか?)

文章的にそれを目指していないようでございます。

(プロローグの冒頭部分にはそういう方向性が見えていた気がいたしますが、

力が尽きたのでございましょうか?)

選択肢にしても、

おとぎ話の主人公ならどうするかを考えた方が正しい道を選べると思います。

おとぎ話の主人公ならどうするかを考えた方が正しい道を選べると思います。

とは申せ、理不尽なゲームオーバーもございます。

が、それそれのパラグラフ数は40以下ですし、

フラグは覚えておけば良いような物だけですので、

失敗してもすぐにやり直せばよろしゅうございましょう。

このゲームフック、ちょっと困るのは3つのストーリー、

並んでおかれておりますし、40パラグラフ以下とページも少ないので、

間違えて次の章を読んでいたということがあるのですな。

一応。パラグラフの色分けはされておりますが、ご注意召されでございます。

並んでおかれておりますし、40パラグラフ以下とページも少ないので、

間違えて次の章を読んでいたということがあるのですな。

一応。パラグラフの色分けはされておりますが、ご注意召されでございます。

1回わたくしは間違えてしまいました。

ちなみにカバーを取りますと、

裏表紙にこの物語の下敷きとなったギリシア神話が紹介されております。

裏表紙にこの物語の下敷きとなったギリシア神話が紹介されております。

と申しましても、関連性は薄いですな。

ヒントにした、という程度でございましょうか。

いずれにせよ、

ストーリーが関わるのはプロローグと最終章のゲームブック部分のみ。

間のナゾトキや心理テスト、迷路には薄くしか関連しているとも思われません。

というわけで、

最初に欲張りな本と書きましたが、

ページ数は限られておりますので欲張った分だけ、

各章はそれなりというボリュームでございます。

最初に欲張りな本と書きましたが、

ページ数は限られておりますので欲張った分だけ、

各章はそれなりというボリュームでございます。

でも、軽く楽しむにはこの位の分量がいいかも。

ただ、ストーリー的には、もっと深くてもよかったのではないかな。

心理的寓意的な物語なので、

もう少し深く迫ることも出来たのではないかと思う次第でございます。

心理的寓意的な物語なので、

もう少し深く迫ることも出来たのではないかと思う次第でございます。

『小さな 悪い本』

マグヌス・ミスト(マーク・ホッツ):著

トーマス・フィシング:絵

若松宣子:訳

(金の星社/2019/8)

『小さな 悪い本 大人はスーパー危険』

をご覧じくださいますと光栄にございます)

第一作目を本屋さんで偶然発見いたしました。

さっそく購入、プレイしてみました。

(と言いつつ、記事にしたのはだいぶ後になってしまいましたが)

第2作では、はじめから本は悪い本でございましたが、

この作品ではそうではございません。

この作品ではそうではございません。

まだそうなりたての、

どうすれば立派な悪い本になれるかを

試している最中なのでございますな。

どうすれば立派な悪い本になれるかを

試している最中なのでございますな。

そのため、

「本当は嘘をついたりしちゃいけないんだよな」

と良心が働いたり、

「うまくやったな」

と主人公(=読者)を褒めたり……。

で、そのたびに、

悪い本になるためにはこんなことじゃだめだ、

と反省をして……。

「本当は嘘をついたりしちゃいけないんだよな」

と良心が働いたり、

「うまくやったな」

と主人公(=読者)を褒めたり……。

で、そのたびに、

悪い本になるためにはこんなことじゃだめだ、

と反省をして……。

てな感じの、

ちょいと隙のあるキャラクターとなっているのでございます。

とは申せ、口調とかやっていること、それに性格自体だって

二作目とそんなにかわらないのてすけど、ね。

正しい答を選んだらそうじゃなかったり、そのはぐらかし方もたのしかったり。

二作目とそんなにかわらないのてすけど、ね。

正しい答を選んだらそうじゃなかったり、そのはぐらかし方もたのしかったり。

そのあたりも一作目から健在でございます。

構成と申しますか、パターンもほぼ同じ。

挿話もございますし、謎の出し方も変わらず、

割り込んでくるキャラクターがいるのもおなじでございます。

割り込んでくるキャラクターがいるのもおなじでございます。

挿話に関しましては、第2作目が1つだったのに対し、こちらは2つ。

「風船少女」と「アルベルトのいたずら」の話でございます。

「風船少女」と「アルベルトのいたずら」の話でございます。

「風船少女」のほうは寓話的。

「アルベルトのいたずら」のほうが独自性ございますが、こちらも教訓的かな。

「アルベルトのいたずら」のほうが独自性ございますが、こちらも教訓的かな。

2つございますが、

内容的には2つあわせても、2作目の挿話を越えるものではないように存じます。

メインストーリーの結びつきも弱くございますし、

2作目のようにその中にパズルが含まれているわけでもございません。

まぁ、一作目といたしましては、これが普通かもしれませんな。

ぶりっ子マリー嬢は一作目から登場しているのではないか、

と前回書きましたが、その推測は外れておりました。

と前回書きましたが、その推測は外れておりました。

ただ、「風船少女」が良い子代表として出てまいりますし、

ピンクやユニコーンが嫌いなのは、はじめからの性格のようでございます。

ピンクやユニコーンが嫌いなのは、はじめからの性格のようでございます。

で、ぶりっ子マリーに代わり

(代わったのは二作目の方なのでございますが)、

本の中に割り込んで登場するのが

「くらやみ」を名乗る少年にございます。

「悪い本」のクイズにひっかかって、

本の中に閉じ込められてしまったのだとか。

(代わったのは二作目の方なのでございますが)、

本の中に割り込んで登場するのが

「くらやみ」を名乗る少年にございます。

「悪い本」のクイズにひっかかって、

本の中に閉じ込められてしまったのだとか。

ぶりっ子マリー嬢は、

よい子方面に逆張りした

悪い本の対比となっておりましたが、

この「くらやみ」さんはその逆。

良心の片鱗をついつい見せてしまう

悪い本さんよりも根が悪く、

本を燃やそうとか水をかけて台無しにしちゃおう、

などと物騒な誘いを投げかけてまいります。

よい子方面に逆張りした

悪い本の対比となっておりましたが、

この「くらやみ」さんはその逆。

良心の片鱗をついつい見せてしまう

悪い本さんよりも根が悪く、

本を燃やそうとか水をかけて台無しにしちゃおう、

などと物騒な誘いを投げかけてまいります。

そのためか、マリー嬢が正々堂々と出てきて、本と言い合うのに対し、

「くらやみ」はこっそりと読者にむかって話しかけてまいります。

で、閉じ込められながらも彼は、

本の持っている宝を奪おうと虎視眈々、狙っているのでございますな。

本の持っている宝を奪おうと虎視眈々、狙っているのでございますな。

その宝とは、悪の秘密、どんな人もぞっとさせる魔法のワザ。

それを身につけて、誰もが怖がるような存在になりたい。

そう「くらやみ」は願っているのでございます。

で。

そんな「くらやみ」が耳をそばだてる中、悪い本は最後の挿話を語ります

(先ほど2つと申しましたが、挿話には3つ目がございました)。

(先ほど2つと申しましたが、挿話には3つ目がございました)。

そして──。

悪いとは面白いこと。

でもそうなりきれないあたりがチャーミングな、「悪い本」でございました。

『小さな 悪い本 大人はスーパー危険』

マグヌス・ミスト(マーク・ホッツ):著

トーマス・フィシング:絵

若松宣子:訳

(金の星社/2020/9)

マグヌス・ミスト(マーク・ホッツ):著

トーマス・フィシング:絵

若松宣子:訳

(金の星社/2020/9)

"Das kleine Böse Buch 2: Jetzt noch gefährlicher!"

by Magnus Myst

by Magnus Myst

子供のみんなへ。

みんなが本当は何歳であろうとも。

マグヌス・ミスト

本屋さんでたまたま見つけました~。

これは2作目だそうでございますが、

第1作目『小さな 悪い本』のほうは見つけられず。

第1作目『小さな 悪い本』のほうは見つけられず。

まぁ、仕方ございません。

本国では3冊とスペシャルというものが出ているようですな。

3作目は、

Das kleine Bose Buch Bd.3

Deine Zeit ist gekommen!

Autor: Magnus Myst

ぐーぐるさんか翻訳したところによりますと、

「リトルイービルブックVol。3 あなたの時が来ました!」でしたので、

「お前の出番だぜ!」ぐらいの感じでございましょうか。

「お前の出番だぜ!」ぐらいの感じでございましょうか。

ま、それはそれとして、この書のことにございます。

内容はタイトルどおり。

語り手が本自身で、それが一般常識からかんがみて悪い奴なのでございますな。

その本が、

君たちの親や先生は本物ではない。悪い奴なんだ、

と読者にむかって語りかけてくるのでございます。

と読者にむかって語りかけてくるのでございます。

読んだ感じといたしましては、

グレイルクエスト+ダヴィンチ学園と言ってわかってもらえますかどうか。

グレイルクエスト+ダヴィンチ学園と言ってわかってもらえますかどうか。

読んでいただくと、

全然違うじゃんと思いつつも、それ以外に表現する方法はないな、

と理解していただけるかと存じます。

グレイルクエストな感じなのは、

読者に対して直接語りかけてくる形式を取っている点にございます。

グレイルクエストの場合、それがマーリンでございますが、

この作品ではその役目を本自体が担ってるのでございます。

読者に対して直接語りかけてくる形式を取っている点にございます。

グレイルクエストの場合、それがマーリンでございますが、

この作品ではその役目を本自体が担ってるのでございます。

口調は乱暴。

マーリンは少し引いた視点でチャチャを入れておりましたが、

この本は読者をそそのかし、引き込もうと積極的に語りかけてまいります。

この本は読者をそそのかし、引き込もうと積極的に語りかけてまいります。

グレイルクエストがほぼ最初から

プレイヤーがピップとなってアヴァロンにいるのに対し、

この作品では

本編が始まるのが中盤になってからということもございましょう。

プレイヤーがピップとなってアヴァロンにいるのに対し、

この作品では

本編が始まるのが中盤になってからということもございましょう。

その語りかけで、

読者に色々なことをやらせようとするあたりもグレイルクエスト的。

本をブンブンふれですとか、この丸の中に血を垂らせ、ですとかね。

アルミホイルで帽子を作らせたり……。

アルミホイルで帽子を作らせたり……。

単にパズルやパラグラフジャンプだけではなく、

あらゆる手を使って、読者を本の中に参加させようとする感じが

グレイルクエストっぽいのでございます。

それと……。

これは偶然なのでしょうかねぇ。

ブレナンと申しますれば「14」でございますが、

このゲームブックの14ページも、けっこう特別なページになっております。

このゲームブックの14ページも、けっこう特別なページになっております。

わたくしは思わず笑ってしまいました。

でも、……これってどうなんでしょう?

ホントにブレナンの「14」を意識したのかなぁ。

ブレナンの原書では「13」が死のナンバーで、

「14」は特別な数字ではないとも聞きますが……。

「14」は特別な数字ではないとも聞きますが……。

単なる偶然? 作者が日本語版を知っていた?

それとも訳者のはからいでございましょうか。

まぁ、ゲームブックを訳す方が

ブレナンの作品を知らないわけもないと思いますので、

有力なのは最後の説でございましょうな(ちょっとつまらないですが)。

原作では「13」だったのを「14」にしたとか、

そういうことではございませんでしょうか?

と、思ったのでございますが、原作タイトルで検索してみると、

当該ページは見つかりませんでしたものの、

他のページはいくつか見つかりまして、それからすると、

ページの変更はしていないようなのですな。

ですから……、偶然なのかなぁ。

さてさて。

そんなわけで、この作品は

本が語る学校での出来事を中に含んだ

枠の大きい枠物語となっているのでございますが、

本が語る学校での出来事を中に含んだ

枠の大きい枠物語となっているのでございますが、

その枠には不作法にもねじ込むような形で2人が登場いたします。

1人はぶりっ子マリーと本が呼んでおります少女。

ユニコーンとハートマークを

描くのが好きな子で、大人の言うことに

間違いなどこれっぽっちも感じていない、

すっごくまじめな女の子にございます。

描くのが好きな子で、大人の言うことに

間違いなどこれっぽっちも感じていない、

すっごくまじめな女の子にございます。

この彼女、

同じ本を同じ時間に読んでいるらしく、

本の中に入り込んで本の言うことなすことに

いちいちケチをつけるわけでございます。

本の中に入り込んで本の言うことなすことに

いちいちケチをつけるわけでございます。

前作でも割り込んできたみたいでして、

本は彼女のことが苦手のようでございますな。

読者とともに逃げだそうと、

ページジャンプをするのでございますが、

それでもしぶとくついてまいります。

このマリーさんと本の対立が話を前に進め、 【マリー嬢】

また、結末へとたどり着くことになるわけでございます。

もう1人は──1人と申してよろしいやら──大人。

物語終盤あたり、メールの形でとつぜん割り込んできて、

本が語る物語を強制的に中断させてしまいます。

物語終盤あたり、メールの形でとつぜん割り込んできて、

本が語る物語を強制的に中断させてしまいます。

背景が何の装飾もない白というあたりが、

強権発動という感じを露骨に表わしておりますな。

強そうにしていた本も、冷淡無情な大人にはなすすべもなく、

一度は秘密のメッセージを残して消えてしまいます。

一度は秘密のメッセージを残して消えてしまいます。

ここが1つの山場でございましょう。

大人のメッセージはジャンプ先のページにも現われますが、

本はちゃんと対策済み。

ここから一気に結末へとなだれ込んでいくのでございます。

なのでございますが。

話が最後の方まで行ってしまいました。

ちょっと前に戻りますね。

先ほど書きましたとおり、この作品は、

本が語る、少し前に学校で起こった出来事が挟みこまれているのでございます。

本が語る、少し前に学校で起こった出来事が挟みこまれているのでございます。

で、それが何か『ダヴィンチ学園』と相通ずる感じがするのでございます。

ドイツの本だからか、学校を舞台にしているからか、

そんなところだろうと思うのでございますが、よくは分かりません。

そんなところだろうと思うのでございますが、よくは分かりません。

わたくしの先入観ということも考えられますので、

そのあたりは、実際に作品を読んで確かめてみられるのがよろしいかと存じます。

パズルの提示の仕方もダヴィンチ学園っぽい。

ページジャンプはあるものの、分岐はほぼなく、

あってもすぐに合流するか、ひとつを除いてゲームオーバーになってしまい、

パラレル展開になることはないのでございます。

そのあたりもダヴインチ学園と似ております。

もっともそれは、こうしたゲームブックの傾向なのかもしれませんが。

ページジャンプはあるものの、分岐はほぼなく、

あってもすぐに合流するか、ひとつを除いてゲームオーバーになってしまい、

パラレル展開になることはないのでございます。

そのあたりもダヴインチ学園と似ております。

もっともそれは、こうしたゲームブックの傾向なのかもしれませんが。

ただこの本、分岐はけっこういい味を出しております。

パズルのジャンプについては、本当に正しいページにたどり着いたか

戸惑うところもいくつかございました。

跳び先のページの最初には

ドクロマークが描いてございますから、

それが1つの目安になりますものの、

一人称の語り口のため、

ボーッと読んでいると、

場面が違っても

それに気づかないことがあるのでございます。 【ドクロマーク】

パズルなど、問題は子供向けなので簡単ではございますものの。

わたくしはいくつか間違ってしまいました~。

テーマ的には、お行儀の悪いエンデといった感じでございましょうか。

『モモ』や『はてしない物語』に通ずるものがあるように存じます。

『モモ』や『はてしない物語』に通ずるものがあるように存じます。

きちゃない描写とか(特に最初のほう)は苦手ですが、

結局面白く読めました。

結局面白く読めました。

具体的には、3回ぐらい声に出して笑ってしまいました。

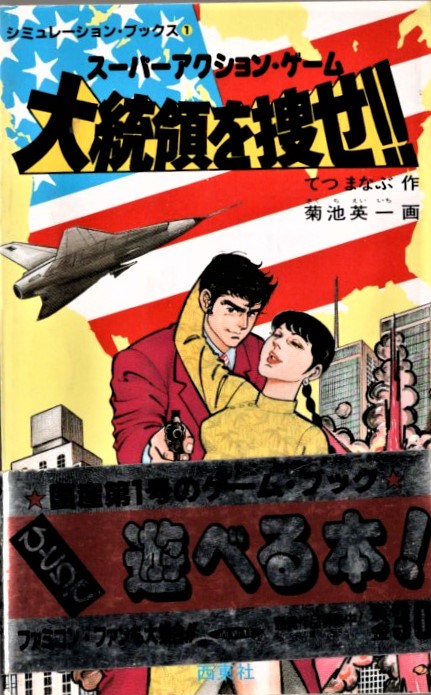

『大統領を捜せ!!』

てつまなぶ:著

菊池英一 :画

オフケン :企画協力

(西東社シミュレーション・ブックス(1)

/1985/7)

では、諸君の健闘を祈る。

というわけで、スパイ物の世界で冒険をしていくわけでございますな。

前書きには、32か所の選択と、22か所のエンドマーク、

それに4つのハッピーエンドがあると書いてございます。

では、どういうことになっているのだろう、

と申しますと──。

それでストーリーが

1本にも幾重にも分かれているようにも

思えるのでございます。

ゴールは両方とも2つ。

フロー構造的には、両方とも同じような感じ。

プレーした感じではネオナチのほうが力が入っている気がいたしますな。

そういう区別はないものの、どちらかと申しますれば、

こちらが本ルートでございましょう。

物語的にも王道のスパイ物でございますし。

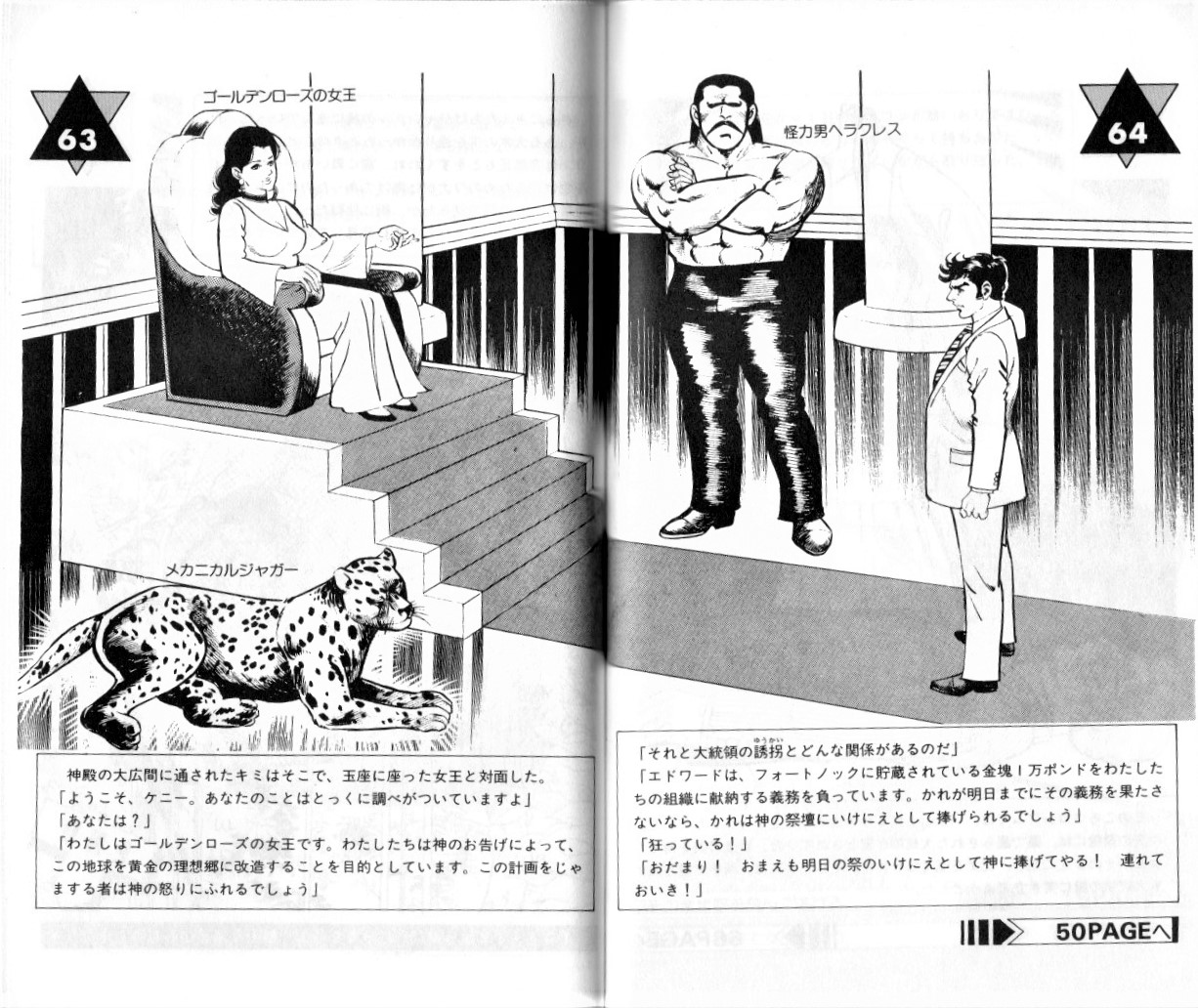

ゴールデンローズのほうは、本拠に乗り込んでからが特徴的なので、

もう少しそこが長かったらよかったような気もいたします。

選択肢に関しましては、ワザと外しているような部分もあって、

頭を使えば死なないというようなものではございません。

まぁ、この手のゲームブックは、そこが楽しいところでもございます。

その中で、

西東社のゲームブックに対する先生ご自身の評価が語られておりますな。

とお書きになっておられます。

先ほども書きましたとおり、

それが一本道にもマルチに展開する物語にも思えるところがこの作品の面白いところ。

反論はございましょうが、

第一作にして、西東社のベスト、なのかも知れません。

てつまなぶ:著

菊池英一 :画

オフケン :企画協力

(西東社シミュレーション・ブックス(1)

/1985/7)

ただ者ではないポール・ブリッツ様ご推薦の

『大統領を捜せ』について

少し書いてみることにいたしましょう。

『大統領を捜せ』について

少し書いてみることにいたしましょう。

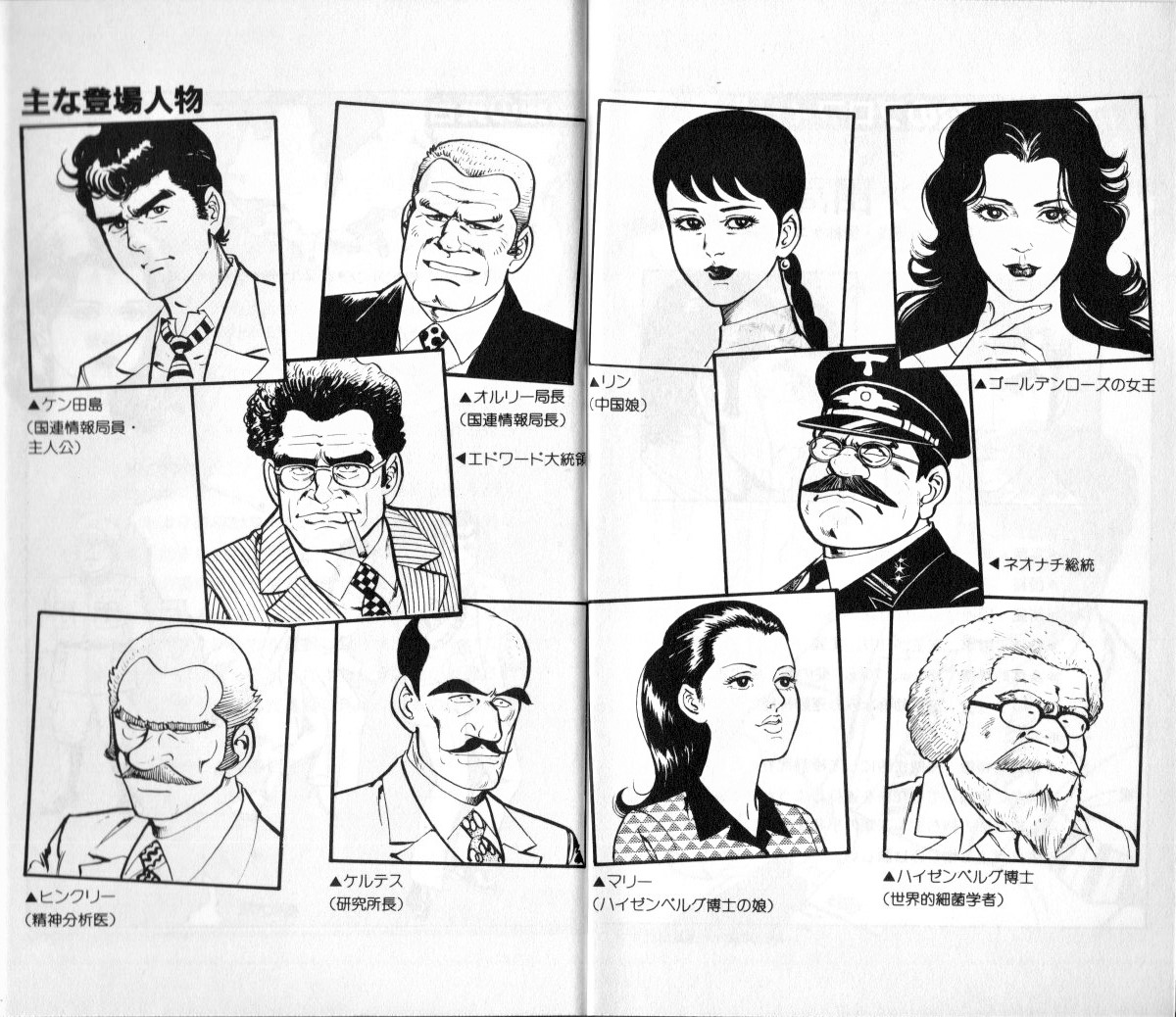

エドワード大統領が専用機ごと行方不明になった。

10日後にはサミットが迫っている。

10日後にはサミットが迫っている。

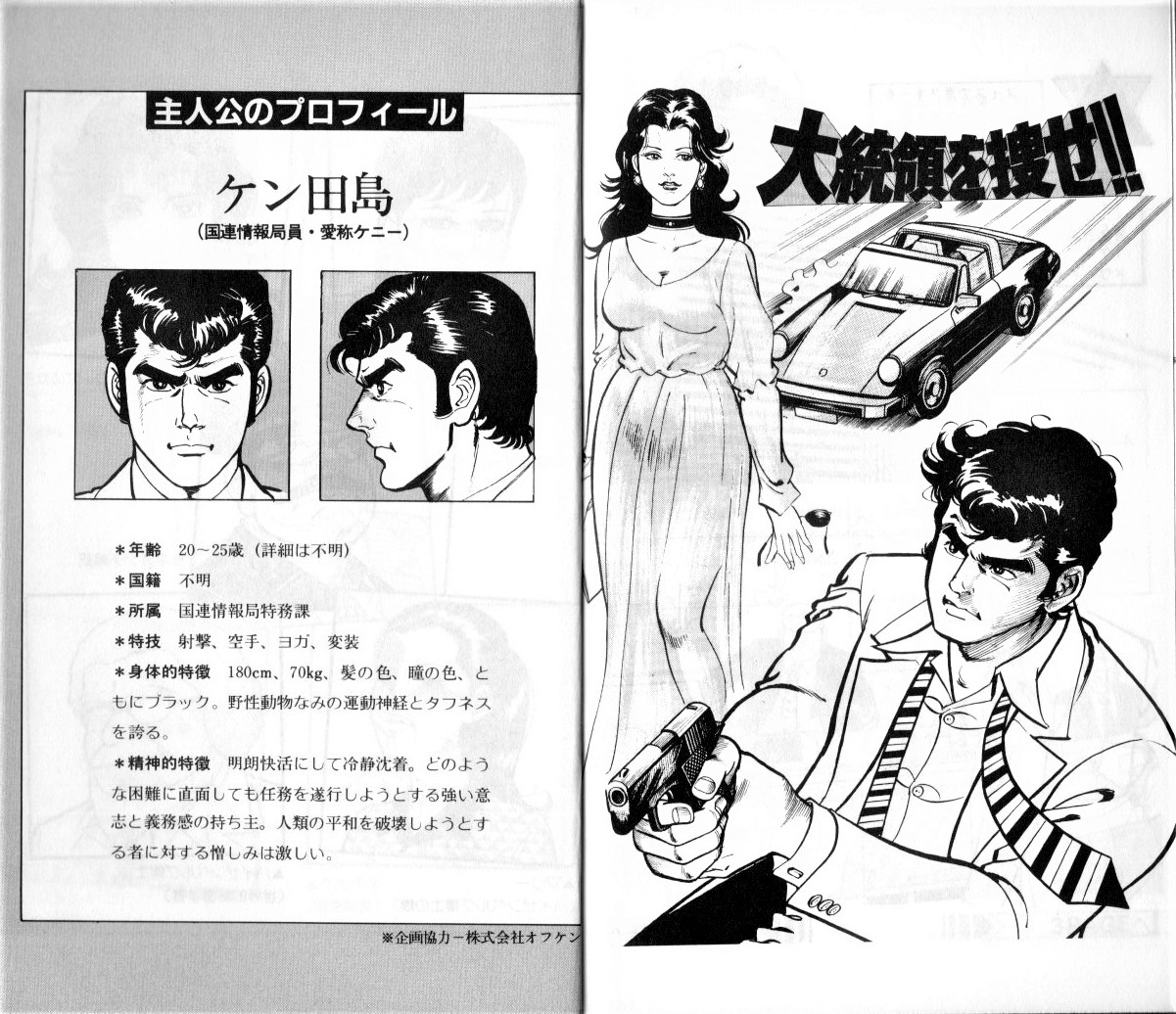

国際情報局局員、ケニーことケン・田島(キミだ)は、

大統領を救出すべく、さっそく捜査に乗り出した。

大統領を救出すべく、さっそく捜査に乗り出した。

では、諸君の健闘を祈る。

というわけで、スパイ物の世界で冒険をしていくわけでございますな。

前書きには、32か所の選択と、22か所のエンドマーク、

それに4つのハッピーエンドがあると書いてございます。

このゲームブック、やってみるとフシギなのでございすよね~。

一本道の話のようでいて、

ふと隣のページを見ると、ぜんぜん別の展開になっている。

ではルートが何本もあるかというと、それほどの分量でもなさそうだ。

一本道の話のようでいて、

ふと隣のページを見ると、ぜんぜん別の展開になっている。

ではルートが何本もあるかというと、それほどの分量でもなさそうだ。

では、どういうことになっているのだろう、

と申しますと──。

フローチャートを見ていただくことといたしましょう。

(この程度のフローチャートだと、チェックを入れなければ1日2日で描けるので楽)

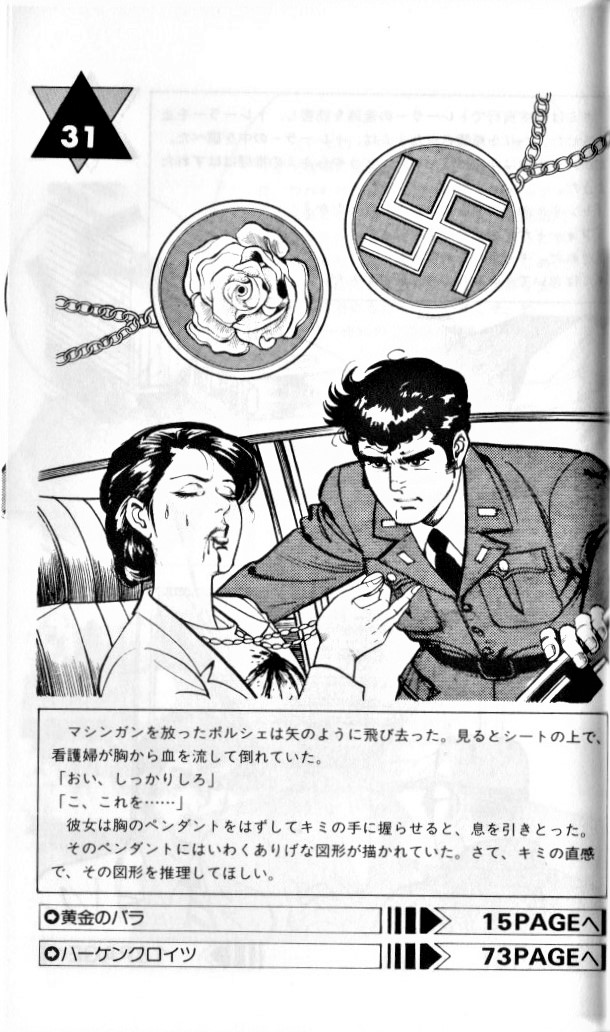

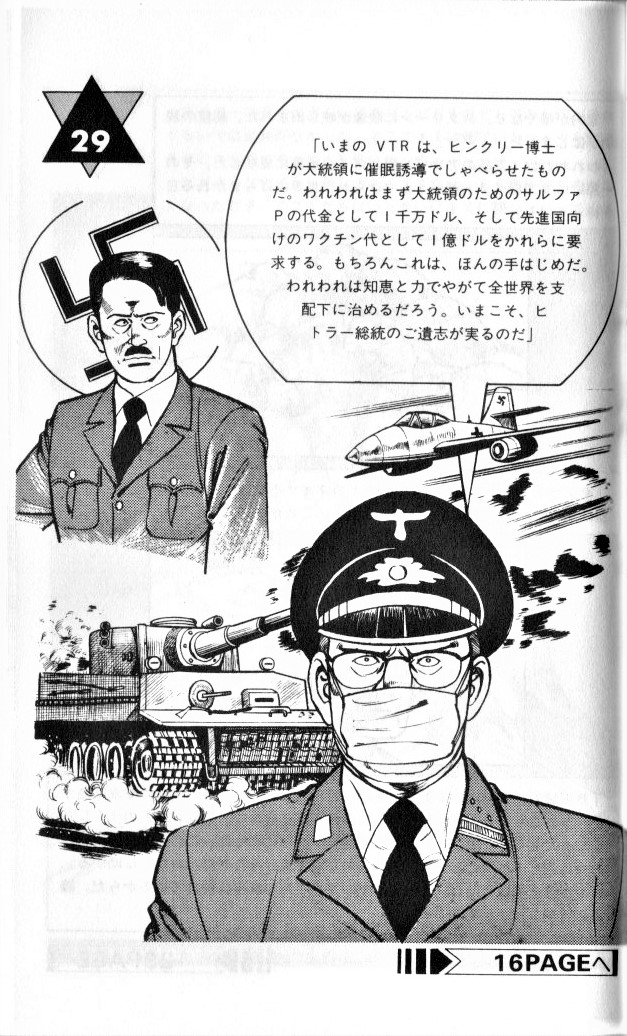

重要なポイントは、15と73。

そこで大きく物語は2つに分かれ、

合流することはないのでございますな。

パラグラフ4でノイローゼの軍人を選ぶか、

パラグラフ31でハーケンクロイツを選ぶと、

パラグラフ31でハーケンクロイツを選ぶと、

ネオナチのペスト計画。

パラグラフ31で黄金のバラを選んだ場合は

秘密結社ゴールデンローズの伏魔殿へ。

と、まったく違った2つの物語が

1つのゲームブックの中で展開されている

のでございます。

1つのゲームブックの中で展開されている

のでございます。

しかも双方の物語とも展開が急で、

舞台がどんどん移り変わってまいります。

舞台がどんどん移り変わってまいります。

そのため、同じルートの物語内でも

通っていないところは

まったく別の物語みたいでございますし、

逆に違うルートのエピソードでも、

1つの物語内の展開であってもおかしくはない。

通っていないところは

まったく別の物語みたいでございますし、

逆に違うルートのエピソードでも、

1つの物語内の展開であってもおかしくはない。

それでストーリーが

1本にも幾重にも分かれているようにも

思えるのでございます。

ネオナチルートとゴールデンローズルートを比べてみますと、

ネオナチのほうが王道のスパイ物。

ゴールデンローズは、多少SFファンタジーが混ざっている感じでございます。

ネオナチのほうが王道のスパイ物。

ゴールデンローズは、多少SFファンタジーが混ざっている感じでございます。

ゴールは両方とも2つ。

フロー構造的には、両方とも同じような感じ。

36(ネオナチ)と122(ゴールデンローズ)の迷路で分かれ、

それぞれにハッピーエンドが1つつくという形になっております。

それぞれにハッピーエンドが1つつくという形になっております。

プレーした感じではネオナチのほうが力が入っている気がいたしますな。

そういう区別はないものの、どちらかと申しますれば、

こちらが本ルートでございましょう。

物語的にも王道のスパイ物でございますし。

ゴールデンローズのほうは、本拠に乗り込んでからが特徴的なので、

もう少しそこが長かったらよかったような気もいたします。

選択肢に関しましては、ワザと外しているような部分もあって、

頭を使えば死なないというようなものではございません。

まぁ、この手のゲームブックは、そこが楽しいところでもございます。

さて、

この作品に対する「ウォーロック」誌の記事と申しますと、

この作品に対する「ウォーロック」誌の記事と申しますと、

まず、vol.15のp.5「かってにアトガキ!」で、

ケン・田島先生が「西東社・イズ・ベスト!」というタイトルで、

『ベースボール・ゲーム』

(レギュラーズ9・作 ダイナマイト・鉄・画)の

レビューをお書きになっておられます。

ケン・田島先生が「西東社・イズ・ベスト!」というタイトルで、

『ベースボール・ゲーム』

(レギュラーズ9・作 ダイナマイト・鉄・画)の

レビューをお書きになっておられます。

その中で、

西東社のゲームブックに対する先生ご自身の評価が語られておりますな。

FFクラスと比べれば低レベル、だが裏を返せばやりやすい、

取っつきやすく初心者向け。で、

取っつきやすく初心者向け。で、

「派手な絵、デカいタイトル、適度なオチ。

『マジかよ~っ』『ひゃー』とか、言いながら一冊を終え、

『ふっ』とか、『まあまあじゃん』と、言いながら帰れる味があったのです。

こんな愛すべきゲームブックがあったでしょうか」

『マジかよ~っ』『ひゃー』とか、言いながら一冊を終え、

『ふっ』とか、『まあまあじゃん』と、言いながら帰れる味があったのです。

こんな愛すべきゲームブックがあったでしょうか」

とお書きになっておられます。

次にこの作品にインスパイアされたと思われる作品に、

「ソウル・アドベンチャー スプリンターを守れ」

わきあかつぐみ&冒険企画局 イラスト/大迫純一

(「ウォーロックvol.23」p.35~53 パラグラフ数160)

がございますな。

「ソウル・アドベンチャー スプリンターを守れ」

わきあかつぐみ&冒険企画局 イラスト/大迫純一

(「ウォーロックvol.23」p.35~53 パラグラフ数160)

がございますな。

また、「ウォーロックvol.37」からは、

「マーくん調査室」というコーナーを鳥居雅博先生が担当しております。

このお方、おそらくケン・田島先生と同一人物なのは、

第11号の「秘境 "黒川鶏冠山" に幻の『黄金』を求めて」から推測できます。

p.25の右端の計画書に CL と書かれているのは、

おそらくチーフリーダー=隊長のことではないかと……。

「マーくん調査室」というコーナーを鳥居雅博先生が担当しております。

このお方、おそらくケン・田島先生と同一人物なのは、

第11号の「秘境 "黒川鶏冠山" に幻の『黄金』を求めて」から推測できます。

p.25の右端の計画書に CL と書かれているのは、

おそらくチーフリーダー=隊長のことではないかと……。

(このあたり、以前ブログで書いたと思っていたのでございますが見当たらない。

どうやらどこかのコメント欄か、昔あった「ゲームブックなチャット」に書き込んだようでございます)

どうやらどこかのコメント欄か、昔あった「ゲームブックなチャット」に書き込んだようでございます)

で、同誌vol.39 p.2では、

<はじめてやったゲームブックは何?>というアンケートの結果に

対するコメントとして、鳥井先生は次のようにお書きになっておられます。

<はじめてやったゲームブックは何?>というアンケートの結果に

対するコメントとして、鳥井先生は次のようにお書きになっておられます。

じつは私、マーくんは

7位の「大統領をさがせ」が初めてやったゲームブックなんです。

たしかに「魔法使いの丘」「火吹山の魔法使い」に比べて

謎や戦闘は微々たるものだし、解いたときの感動も負けるかもしれません。

しかし、あの清涼飲料水を飲み干すような

軽いストーリーの爽快感と独特の雰囲気、

何度も楽しめるマルチストーリー。

私は今でもこのゲームブックが大好きです。

7位の「大統領をさがせ」が初めてやったゲームブックなんです。

たしかに「魔法使いの丘」「火吹山の魔法使い」に比べて

謎や戦闘は微々たるものだし、解いたときの感動も負けるかもしれません。

しかし、あの清涼飲料水を飲み干すような

軽いストーリーの爽快感と独特の雰囲気、

何度も楽しめるマルチストーリー。

私は今でもこのゲームブックが大好きです。

「ウォーロック」誌に載ったものといたしましては、

こんな感じでございましょうか。

こんな感じでございましょうか。

マルチに展開するストーリーについてでございますが、

ザッと思い浮かべるかぎり。

このように二本のまったく別のストーリーがくり広げられるゲームブックは

西東社の作品の中でも珍しいもののように思われます。

ザッと思い浮かべるかぎり。

このように二本のまったく別のストーリーがくり広げられるゲームブックは

西東社の作品の中でも珍しいもののように思われます。

先ほども書きましたとおり、

それが一本道にもマルチに展開する物語にも思えるところがこの作品の面白いところ。

反論はございましょうが、

第一作にして、西東社のベスト、なのかも知れません。

書いているうちに、そのように思えてまいりました。

『新クトゥルフ神話TRPGスタートセット』

マーク・メイソンほか:著

坂本雅之、立花圭一ほか/アーカム・メンバーズ:訳

(エンターブレイン/2020/2)

マーク・メイソンほか:著

坂本雅之、立花圭一ほか/アーカム・メンバーズ:訳

(エンターブレイン/2020/2)

このソースブック、

ソロシナリオが入っているということは、

「Role&Roll」の記事にもございましたし、

本書のオビにも書いてございましたので、

気になってはいたのでございますが、

中が見えない状態で売られておりましたので、

買うのをためらっていたのでございますよねぇ。

ソロシナリオが入っているということは、

「Role&Roll」の記事にもございましたし、

本書のオビにも書いてございましたので、

気になってはいたのでございますが、

中が見えない状態で売られておりましたので、

買うのをためらっていたのでございますよねぇ。

TRPGでソロシナリオといった場合、

必ずしもパラグラフ選択形式とは限らないじゃないですか。

それに値段に見合わないおざなりなものの場合だってございます。

必ずしもパラグラフ選択形式とは限らないじゃないですか。

それに値段に見合わないおざなりなものの場合だってございます。

そんなことを考えますとねぇ。ちょっと手が出しにくい。

ですが実際に買って中を開けてみますと、それが杞憂だということが分かりました。

パラグラフ数270、40ページ。

ストーリーもしっかりある、ちゃんとした作品でございます。

ストーリーもしっかりある、ちゃんとした作品でございます。

(ただし、本屋さんで手に取ったときに

分厚いハードカヴァーのように感じられるのは、付録のキーパースクリーンのためでございます。

それを取ってしまうと、同じ価格帯のソースブック等と似たようなものなので、

そこだけはご留意を)

☆ ☆ ☆

物語は、

アーカム行きのバスが途中の村で立ち往生してしまい、

その村で宿を求めるというものにございます。

アーカム行きのバスが途中の村で立ち往生してしまい、

その村で宿を求めるというものにございます。

その村、エンバーウッドは近々祭がございまして、

どうやら「あなた」はその祭のために意図的に取りのこされたらしいのですが……。

どうやら「あなた」はその祭のために意図的に取りのこされたらしいのですが……。

『地獄の館』などでおなじみの、館ものの

拡大版、村バージョンといったところでございましょうか。

拡大版、村バージョンといったところでございましょうか。

このシナリオの役割は、

初心者に『新クトゥルフ神話TRPG』がどんなゲームであるのかを

具体的に紹介していくことにございます。

初心者に『新クトゥルフ神話TRPG』がどんなゲームであるのかを

具体的に紹介していくことにございます。

そのため流れは段階的で、展開も素直。

バスに乗ってから村に到着するまではほぼ一本道で、

その間にキャラクターデータがシートにほぼ書き込まれるように出来ております。

その間にキャラクターデータがシートにほぼ書き込まれるように出来ております。

最初はただ書いてあるものをそのまま書き込むだけでございますが、

次第にプレイヤーが選ぶものが増えていく……。

次第にプレイヤーが選ぶものが増えていく……。

と申しましても、難しいことはございません。

キャラクターは五つの選択肢から選ぶだけでございますし、

自由選択もそれほど難しくはごさいません。

キャラクターは五つの選択肢から選ぶだけでございますし、

自由選択もそれほど難しくはごさいません。

キャラクターを制作するというよりも、

キャラクターシートに書き込むことの抵抗を下げることが

このあたりの目的なのでございましょう。

というわけで、村に入ってからが本番となるわけでございますが、

このあたりも、1日目、2日目と、

核心に迫るにつれ段階的に流れは濃くなってまいります。

このあたりも、1日目、2日目と、

核心に迫るにつれ段階的に流れは濃くなってまいります。

先ほども書きましたとおり、

このシナリオは『新クトゥルフ神話TRPG』が

どんなゲームであるのかを知らしめるのが目的にございます、

このシナリオは『新クトゥルフ神話TRPG』が

どんなゲームであるのかを知らしめるのが目的にございます、

そのため、色々な技能の判定させるべく、

さまざまな状況が用意されていて、展開も多彩なのでございますが、

その分、自分の持つ技能にうまく当たらないことが悩ましいところ。

そんなわけで、難易度的にはちょっと難しい、かな?

でも、ホラーでございますから、それも自然、と申してよろしいかも。

そういう意味で、

プレイヤーがPCが死ぬことを考慮してくれるホラーというジャンルは、

ゲームブックと相性がいいのかもしれません。

ヒロイックな話ですと、勝つのが当然、勝たなければ、

というイメージがございますから、

負けた場合ズルをしたくなる気持ち分かるというものでございます

(ルール的にはしちゃダメですよ)。

プレイヤーがPCが死ぬことを考慮してくれるホラーというジャンルは、

ゲームブックと相性がいいのかもしれません。

ヒロイックな話ですと、勝つのが当然、勝たなければ、

というイメージがございますから、

負けた場合ズルをしたくなる気持ち分かるというものでございます

(ルール的にはしちゃダメですよ)。

ところで、

TRPG……と申しますか、アドベンチャーゲーム、特に脱出系と申しますと、

わたくしには、真相を究明していき、それを解決、

もしくはそれに触れたあとで逃げ出すというイメージがあったのでございますが、

わたくしには、真相を究明していき、それを解決、

もしくはそれに触れたあとで逃げ出すというイメージがあったのでございますが、

このソロシナリオの場合、

とにかくとっとと逃げ出すという選択が選べて、

それが案外正解だったりするのですよねぇ。

その選択にもしっかりイベントが用意されていて……。

とにかくとっとと逃げ出すという選択が選べて、

それが案外正解だったりするのですよねぇ。

その選択にもしっかりイベントが用意されていて……。

逆に祭を阻止しようとあれこれやってみても無駄だったり……。

そのあたりが新鮮でございました。

そんなわけで、完全勝利といったすっきりとした解決はないものの、

それがホラーというものなのでございましょう。

それがホラーというものなのでございましょう。

そのあたりさえ踏まえれば、

ルートも色々ですし、エンディングも複数あり、楽しめる内容だと存じます。

ルートも色々ですし、エンディングも複数あり、楽しめる内容だと存じます。

『ネイチャーガイド 日本のクモ』新海栄一;著

(文一総合出版/2006/1初版 2017/2 増補改訂版)

という本を図書館から借りてまいりました。

そのp.40に「網の形からクモを識別する クモの網の検索表」という項目があり、

これがこれこのとおり、パラグラフ選択式になっています。

これがこれこのとおり、パラグラフ選択式になっています。

実用用途のゲームブック方式でございますな。

この手の分類表といたしましては、

『クトゥルフ神話怪物図鑑』

(サンディ・ピーターセン他:著 立花圭一/アーカム・メンバーズ:訳

(KADOKAWA/2016/9)

もチャート式の「怪物識別ガイド」を載せておりましたし、

他にもあるとは存じますが、

パラグラフナンバーとジャンプという

ゲームブック形式な分類表は、初めてかも。

あったとしても、もっと単純な形だと思います。

他にもあるとは存じますが、

パラグラフナンバーとジャンプという

ゲームブック形式な分類表は、初めてかも。

あったとしても、もっと単純な形だと思います。

作者がゲームブック好きだったのかもしれませんな。

「真夜中をさまようゲームブック」

『サキの忘れ物』津村記久子

新潮社(2020/6) 所収

p.162-191 (パラグラフ数:62)

p.162-191 (パラグラフ数:62)

((1)からの続き)

分岐のことはそれぐらいにしておいて、

内容について書こう。

主人公の彷徨う町は、ごくごく普通の町だ。

行ける場所も、漫喫、ファミレス、コンビニ、公園と

普通の町ならどこにでもあるような施設が並んでいる。

「君」の取れる行動もごくごく普通のものだが、

その結果起きる出来事は、ゲームブック的だ。

普通の町ならどこにでもあるような施設が並んでいる。

「君」の取れる行動もごくごく普通のものだが、

その結果起きる出来事は、ゲームブック的だ。

特に、バッドエンド。

冒頭の【読み方】にもあるとおり、

「行動の選択によっては、

主人公はかなり簡単に死んだり、警察に捕まったり」(p.162)する。

日常も、それを一歩踏み外すと恐ろしい貌が姿を現す……というよりも、

この唐突さは、ゲームブック的、というか、

ゲームブックのパロディのように自分には感じた。

この唐突さは、ゲームブック的、というか、

ゲームブックのパロディのように自分には感じた。

ストーリーの肝となる部分は意外に遅く、パラグラフ60。

そこで出会う幽霊との話がこのゲームブックのメインストーリーとなる。

そこで出会う幽霊との話がこのゲームブックのメインストーリーとなる。

そこにたどり着く前までがいわばゲームブック的で、

そこで条件を集め、集めた条件によって、60以下の物語がマルチに展開していく。

そこで条件を集め、集めた条件によって、60以下の物語がマルチに展開していく。

(攻略的なことをいえば、幽霊の頼みはすべて聞いた方がいい)

そして、すべてのエンディングというよりも、

すべてのパラグラフを見渡すことで、この物語の様相が明らかになる。

そして、すべてのエンディングというよりも、

すべてのパラグラフを見渡すことで、この物語の様相が明らかになる。

以前にも書いたが、ゲームブックの面白さの一つは、

この全体を見渡したときに見えてくるものがあると思う。

そう言う意味でも、ゲームブック形式が意味のある作品だ。

小説家の書くゲームブックというと、

クノーの「あなたまかせのおはなし」や

ケヴィン・ブロックマイヤーの

「ループ・ゴールドバーク・マシンである人間の魂」のように、

文学としてのアプローチか、

文学としてのアプローチか、

『悪夢の妖怪村』鳥井加南子や『ツァラトゥストラの翼』岡嶋二人のように

ゲームブックとしてのものかのどちらかが普通だが、

この作品は両方から均等にアプローチしてきたもののように思える。

物語の長さとしても、パラグラフ的にも作品に合っている。

構成は分かりやすい。

構成は分かりやすい。

ゲームブックにする意味があり、よく考えられている。

いい作品だと思う。

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

(04/03)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<