2025/04/15 きのう、「Role&Roll」を買いに静岡ジュンク堂へ。最後の一冊でございました。そして『灼熱の追撃』、ようやく買えました。あと買ったのは『MOTHER2のひみつ』。中が見えなかったのでどんな本か分からず、6000円はちょっと高いなぁ、と思ったのですが、家へ帰って開封してみると、開発時のメモやら何やらで、興味深うございました。でも『MOTHER』は GBAの「1+2」持っていて、1はやったのでございますが、2はやっていないんですよねぇ……。

「真夜中をさまようゲームブック」

『サキの忘れ物』津村記久子

新潮社(2020/6) 所収

p.162-191 (パラグラフ数:62)

p.162-191 (パラグラフ数:62)

┏━━━┓

┃ ┃

┗━┳━┛

┏━━━━━━━┳━━━━┳━━┻━━━━┳━━━┳━━━━━┳━┓

┏━┻━┓ ↑ ┏━┻━┓ ↑ ┏━┻━┓ ↑ ┃

┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃

┗━┳━┛ ┃ ┗━┳━┛ ┃ ┗━┳━┛ ┃ ┃

┣━━━━┓ ┃ ┣━━━━┓ ┃ ┣━━┓ ┃ ┃

┏━┻━┓┏━┻━┓┃ ┏━┻━┓┏━┻━┓┃ ┏━┻━┓┗━━┛ ┃

┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃

┗━━━┛┗━┳━┛┃ ┗━━━┛┗━┳━┛┃ ┗━━━┛ ┃

┗━━┛ ┗━━┛ ┃

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━┻━┓

┃ ┃

┗━┳━┛

┏━━━━┻━━━━┓

┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ↖ ┃ ┃↗ ┃

┗━┳━┛ ┗━┳━┛

┏━━┳━━┳━━━━╋━━━━┓ ┏━┻━┓

┏━┻━┓↑┏━┻━┓┏━┻━┓┏━┻━┓┃ ┏━┻━┓

┃ ┃┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃

┗━┳━┛┃┗━━━┛┗━┳━┛┗━┳━┛┃ ┗━┳━┛

┗━━┛ ┗━┳━━┛ ┃┏━━╋━━━━┳━━━━┓

┏━━┻━━┓ ┃┃┏━┻━┓┏━┻━┓┏━┻━┓

┏━┻━┓ ┏━┻━┓┃┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃

┃ ┣→┫ ┃┃┃┗━┳━┛┗━┳━┛┗━┳━┛

┗━━━┛ ┗━┳━┛┃┃ ┃ ┗━┳━━┛

┏━┻━┓┃┃ ┃┏━━┳━━┻━━┓

┏━┻━┓ ┃┃┃ ┃┃┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ↗ ┃ ┃┃┃ ┃┃┃ ┣→┫↖ ┃

┗━━━┛ ┃┃┃ ┃┃┗━┳━┛ ┗━━━┛

┣┻┻━━┻┻━━┛

┏━┻━┓

┃ ┃

┗━┳━┛

┏━━━━┻━━┓

┏━┻━┓ ┃

┃ ┃ ┃

┗━┳━┛ ┃

┏━━━━╋━━━━┓ ┃

┏━┻━┓┏━┻━┓┏━┻━┓┃

┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃

┗━━━┛┗━━━┛┗━┳━┛┃

┣━━┛

┏━┻━┓

┃ ┃

┗━┳━┛

┏━━━━┳━━━━━━━┫

┏━┻━┓┏━┻━┓ ┏━━┻━┓

┃ ┃┃ ┃┏━┻━┓┏━┻━┓

┗━┳━┛┗━━━┛┃ ┃┃ ┃

┏━━┻━━┓ ┗━┳━┛┗━━━┛

┏━┻━┓ ┏━┻━┓ ┃

┃ ┃ ┃ ┃ ┃

┗━┳━┛ ┗━┳━┛ ┃

┏━━┻━━┓ ┃ ┃

┏━┻━┓ ┗━━┻━━┳━━━┛

┃ ┃ ┏━┻━┓

┗━━━┛ ┃ ┃

┗━┳━┛

┏━━┳━━┳━━┳━━╋━━━┳━━━┳━━━━━┓

┏━┻━┓↑┏━┻━┓↑┏━┻━┓ ↑ ┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃┃┃ ┃┃┃ ┃(*)┃ ┣←┫ ┃

┗━┳━┛┃┗━┳━┛┃┗━┳━┛ ┃ ┗━┳━┛ ┗━┳━┛

┗━━┛ ┗━━┛ ┣━━━┛ ┃ ┏━┻━┓

(*)37を除く ┏━┻━┓ ┃ ┃ ┃

┃ ┃ ┃ ┗━━━┛

┗━━━┛ ┃

┏━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━┻━━━━┓

┏━┻━┓ ↑ ┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏→┫ ┃

┗━┳━┛ ┃ ┗━┳━┛ ┃ ┗━┳━┛

┣━━━━┓ ┃ ┣━━━━┓ ┃ ┣━━━┓

┏━┻━┓┏━┻━┓┃ ┏━┻━┓┏━┻━┓┃ ┏━┻━┓ ┃

┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃

┗━━━┛┗━┳━┛┃ ┗━━━┛┗━┳━┛┃ ┗━┳━┛ ┃

┗━━┛ ┗━━┛ ┏━┻━┓ ┃

┃ ┗┳┛

┏━┻━┓┏━┻━┓

┃ ┃┃ ┃

┗━┳━┛┗━━━┛

┏━━┻━━┓

┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃ ┃ ┃

┗━┳━┛ ┗━━━┛

┏━━┻━━┓

┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃ ┃ ┃

┗━━━┛ ┗━┳━┛

┏━━┻━━┓

┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┣→┫ ┃

┗━┳━┛ ┗━━━┛

┏━┻━┓

┃ ┃

┗━┳━┛

┏━━┻━━┓

┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃ ┃ ┃

┗━━━┛ ┗━━━┛

※

※

┏━┻━┓

┃ A ┃

┗━┳━┛

┏━━┳━━╋━━━━┓

┏━┻━┓↑┏━┻━┓┏━┻━┓

┃ B ┃┃┃ C ┃┃ D ┃

┗━┳━┛┃┗━┳━┛┗━┳━┛

┏━┻━┓┃

┃ E ┃┃

┗━┳━┛┃

┗━━┛

分岐の下から突き上げる矢印は、分岐のうち

分岐の下から突き上げる矢印は、分岐のうち

今通ったルート以外のパラグラフを選択することを意味します。

たとえば上図のEの選択肢は、CとDということになります。

斜め矢印の部分は、フローチャートの見やすさのため、ワープした部分です。

↗と↗、↖と↖には、それぞれ同じパラグラフナンバーが入ります。

ブラウザ上では線がずれて見にくいと感じる方は、

テキストエディターにコピペしてフォントを変えてごらんください。 PR

「フェッチクエスト・ゲームノベル」

ヨーシャの冒険

監修:安田均 文:ゼサン

「Role&Roll vol.189」

(アークライト/新紀元社)

p.138-141パラグラフ数 41

ヨーシャの冒険

監修:安田均 文:ゼサン

「Role&Roll vol.189」

(アークライト/新紀元社)

p.138-141パラグラフ数 41

『パグマイア』のゲームノベルにございます。

「ヨーシャ」「ジャック」「レオ」という

三匹の善き犬が主人公でございますな。

イベントがあるパラグラフには【脅威度】が設定されておりまして、

プレイヤーは三犬のうちのいずれか一犬を選んで、

そのイベントに挑戦するのでございます。

で、相性の良いイベントならダメージはなし、

そうでなければ脅威度分のダメージを受けるのでございますな。

三犬のうち相性のいいのは一犬。

というわけで、犬ダメージを受ける確率は2/3なのでございますが、

それぞれの犬にはスタミナが設定されておりますから、

そのあたりが悩みどころ。

スタミナの多い犬で行くかそれとも他か。

イベントとの相性を考えていかなければならず、そこが選択の意味になっております。

移動型としては、一方向の単純型。

イベントのたびに三択があり、

分岐によってスタミナが減らされたりするものの、

すべて次のイベントのパラグラフに行くことが出来ます。

まぁ、三択のクイズみたいなものでございますな。

難易度は高くございません。むしろ低いといった方がよろしゅうございましょう、

途中のゲームオーバーの処理が見当たらないので、

とりあえず最後までは行くことが出来るのではないでしようか。

このようにゲーム的に単純で難易度も低い作品の場合、

プレイヤーはロールプレイに力を注ぎたいところでございますな。

描写の隙間を埋めるセリフや行動を想像しながらプレイするのでございます。

そうすれば、ゲームはより面白くなることでございましょう。

ゲーム的にタイトだとそういうのって難しいですよね。

最適解を求めなくってはならなくて、

キャラクターの気持ちとかよりも、有利不利を気にしちゃう。

でも、難易度の低い作品ならそんなことはございません。

物語的にもコンパクトなので、

そのような思い入れたっぷりのプレイをしてみるのも一興と存じます。

「ヨーシャ」「ジャック」「レオ」という

三匹の善き犬が主人公でございますな。

イベントがあるパラグラフには【脅威度】が設定されておりまして、

プレイヤーは三犬のうちのいずれか一犬を選んで、

そのイベントに挑戦するのでございます。

で、相性の良いイベントならダメージはなし、

そうでなければ脅威度分のダメージを受けるのでございますな。

三犬のうち相性のいいのは一犬。

というわけで、犬ダメージを受ける確率は2/3なのでございますが、

それぞれの犬にはスタミナが設定されておりますから、

そのあたりが悩みどころ。

スタミナの多い犬で行くかそれとも他か。

イベントとの相性を考えていかなければならず、そこが選択の意味になっております。

移動型としては、一方向の単純型。

イベントのたびに三択があり、

分岐によってスタミナが減らされたりするものの、

すべて次のイベントのパラグラフに行くことが出来ます。

まぁ、三択のクイズみたいなものでございますな。

難易度は高くございません。むしろ低いといった方がよろしゅうございましょう、

途中のゲームオーバーの処理が見当たらないので、

とりあえず最後までは行くことが出来るのではないでしようか。

このようにゲーム的に単純で難易度も低い作品の場合、

プレイヤーはロールプレイに力を注ぎたいところでございますな。

描写の隙間を埋めるセリフや行動を想像しながらプレイするのでございます。

そうすれば、ゲームはより面白くなることでございましょう。

ゲーム的にタイトだとそういうのって難しいですよね。

最適解を求めなくってはならなくて、

キャラクターの気持ちとかよりも、有利不利を気にしちゃう。

でも、難易度の低い作品ならそんなことはございません。

物語的にもコンパクトなので、

そのような思い入れたっぷりのプレイをしてみるのも一興と存じます。

「ようこそ、惑星間中継ステーションの診療所へ

――患者が死亡したのは0時間前」

キャロリン・M・ヨークム

Welcome to the Medical Clinic at the Interplanetary Relay Station/Hours

Since the Last Patient 0

by Caroline M.Yoachim(2016)

「SFマガジン 2020/6 vol.61No.739」

p.66-71

┏━━━┓

┃ A ┣━━━━┓

┗━┳━┛ ┃

┏━┻━┓ ┃

┏━━→┫ ┣→(Z)┃

┃ ┗━┳━┛ ┃

┃ ┏━┻━┓ ┃

┃ ┏→┫ ┣←━━━┛

┃ ┃ ┗━┳━┛

┃ ┃ ┏━┻━┓

┃ ┗→┫ ┃

┃ ┗━┳━┛

┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┣←┫ ┃

┗━━━┛ ┗━┳━┛

┏━┻━┓

┃ ┣━━━┓

┗━┳━┛ ┃

┏━┻━┓ ┃

┃ ┃ ┃

┗━┳━┛ ┃

┏━┻━┓ ┃

┏━━┫ ┃ ┃

┃ ┗━┳━┛ ↓

┏━┻━┓┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃┃ ┣→┫ ┃

┗━┳━┛┗━┳━┛ ┗━┳━┛

┃ ┏━┻━┓ ↓

┗━→┫ ┃ (Z)

┗━┳━┛

┏━━━━╋━━━━┓

┏━┻━┓┏━┻━┓┏━┻━┓

┃ ┃┃ ┃┃ ┃

┗━┳━┛┗━┳━┛┗━┳━┛

┃ ┗━━━━┫

┏━┻━┓┏━━━┓ ↓

┃ ┣┫ ┣→(Z)

┗━┳━┛┗━┳━┛

┏━┻━┓ ┃

┃ ┣←━┛

┗━┳━┛

┏━┻━┓

┃ ┃

┗━┳━┛

┣━━━━┳━━━━━┓

┏━┻━┓┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃┃ ┣←┫ ┃

┗━┳━┛┗━┳━┛ ┗━━━┛

┗━━┳━┛

┏━━┻━┓

┏━┻━┓ ↓

┃ ┣→(Z)

┗━━━┛

――患者が死亡したのは0時間前」

キャロリン・M・ヨークム

Welcome to the Medical Clinic at the Interplanetary Relay Station/Hours

Since the Last Patient 0

by Caroline M.Yoachim(2016)

「SFマガジン 2020/6 vol.61No.739」

p.66-71

┏━━━┓

┃ A ┣━━━━┓

┗━┳━┛ ┃

┏━┻━┓ ┃

┏━━→┫ ┣→(Z)┃

┃ ┗━┳━┛ ┃

┃ ┏━┻━┓ ┃

┃ ┏→┫ ┣←━━━┛

┃ ┃ ┗━┳━┛

┃ ┃ ┏━┻━┓

┃ ┗→┫ ┃

┃ ┗━┳━┛

┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┣←┫ ┃

┗━━━┛ ┗━┳━┛

┏━┻━┓

┃ ┣━━━┓

┗━┳━┛ ┃

┏━┻━┓ ┃

┃ ┃ ┃

┗━┳━┛ ┃

┏━┻━┓ ┃

┏━━┫ ┃ ┃

┃ ┗━┳━┛ ↓

┏━┻━┓┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃┃ ┣→┫ ┃

┗━┳━┛┗━┳━┛ ┗━┳━┛

┃ ┏━┻━┓ ↓

┗━→┫ ┃ (Z)

┗━┳━┛

┏━━━━╋━━━━┓

┏━┻━┓┏━┻━┓┏━┻━┓

┃ ┃┃ ┃┃ ┃

┗━┳━┛┗━┳━┛┗━┳━┛

┃ ┗━━━━┫

┏━┻━┓┏━━━┓ ↓

┃ ┣┫ ┣→(Z)

┗━┳━┛┗━┳━┛

┏━┻━┓ ┃

┃ ┣←━┛

┗━┳━┛

┏━┻━┓

┃ ┃

┗━┳━┛

┣━━━━┳━━━━━┓

┏━┻━┓┏━┻━┓ ┏━┻━┓

┃ ┃┃ ┣←┫ ┃

┗━┳━┛┗━┳━┛ ┗━━━┛

┗━━┳━┛

┏━━┻━┓

┏━┻━┓ ↓

┃ ┣→(Z)

┗━━━┛

評価は誰か他の方の手に委ねます。

素晴らしい作品なのでしょうが、

わたくしには分かりませんでした。

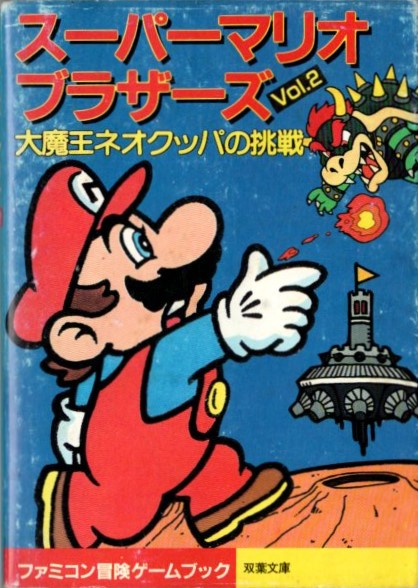

『スーパーマリオブラザーズ vol.2

大魔王ネオクッパの挑戦』

池田美佐/スタジオハード

(双葉文庫ファミコン冒険ゲームブックシリーズ6

/昭和62年1月)

さてさて、『マリオを救え!』(1) (2) (3) から

ちょっとだけ開いてしまいましたが、

双葉社のスーパーマリオゲームブック2作目でございます。

もっとももちろんこの作品、

前作との関連性はいたってございません。

第1弾はファミコン『スーマリ』のノリを

キチンと表現したものではございましたが、

それが安っぽく思われたか、子供っぽく思われたのでございましょう。

今度のマリオはSF。

クッパを倒し、ピーチ姫とまみえた瞬間、とつぜん起こる大爆発。

マリオは500年後の世界へタイムワープするのでございます。

冒険の舞台・ファンガスは、

クッパに支配された未来のキノコ王国みたいでございますが、

原作のおとぎ話っぽい感じはございません。

敵はアーマード、ハイパーとサイボーグ化されており、

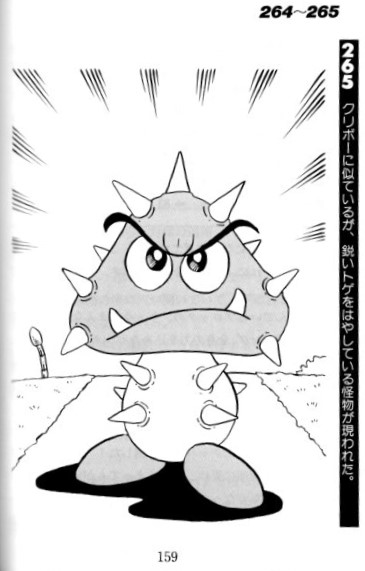

見た目だけでも強敵にございます。

これって、勁文社の

『スーパーマリオブラザーズ外伝』の影響があったのかもしれませんな。

あれだけ原作とはかけ離れた世界が受け入れられたのなら、

さらにぶっ飛んだ世界でやってもいいはず。

いや、やらねば。

そんな思いが入ったような気がいたします。

敵のサイボーグ化に対抗すべく、

主人公のマリオもアーマードスーツを身にまといます。

さらに、道中でミサイルやバリアなどの武器をそろえて、

敵に対抗していくわけでございますな。

というわけで、今回「キミ」は、そのマリオになるわけでございます。

『マリオを救え!』では、

主人公はテレビゲームの世界に入り込んだキミだったため、

元気な子供または少年以上の個性はございませんでしたが、

今回は違います。

主人公のマリオが、とにかく威勢がよく、やたらとかっこいい。

主人公が無色透明のキミの場合、

プレイヤーの意思に近い行動が出来るというメリットがあり、

また、選択肢や作品内容もそのようなものが期待されますが、

反面、

個性的には弱い面があったり、

行動にブレや矛盾が起きたりする場合がございますな。

それに対して、

主人公がキャラクターとしての個性を持っている場合には、

プレイヤーの性格というよりも、

キャラクターの性格、ストーリーに則した行動とあいなります。

この作品のマリオの

目標に対する強い意志、ガンガン攻めていきそうなノリは、

プレイヤーをその気にさせる役に立っていると存じます。

加えて、このゲームブック。

特筆したいのは、何より

ルイージがかっこいい!!

そして、

マリオに信頼されている。

大魔王ネオクッパの挑戦』

池田美佐/スタジオハード

(双葉文庫ファミコン冒険ゲームブックシリーズ6

/昭和62年1月)

さてさて、『マリオを救え!』(1) (2) (3) から

ちょっとだけ開いてしまいましたが、

双葉社のスーパーマリオゲームブック2作目でございます。

もっとももちろんこの作品、

前作との関連性はいたってございません。

第1弾はファミコン『スーマリ』のノリを

キチンと表現したものではございましたが、

それが安っぽく思われたか、子供っぽく思われたのでございましょう。

今度のマリオはSF。

クッパを倒し、ピーチ姫とまみえた瞬間、とつぜん起こる大爆発。

マリオは500年後の世界へタイムワープするのでございます。

冒険の舞台・ファンガスは、

クッパに支配された未来のキノコ王国みたいでございますが、

原作のおとぎ話っぽい感じはございません。

敵はアーマード、ハイパーとサイボーグ化されており、

見た目だけでも強敵にございます。

これって、勁文社の

『スーパーマリオブラザーズ外伝』の影響があったのかもしれませんな。

あれだけ原作とはかけ離れた世界が受け入れられたのなら、

さらにぶっ飛んだ世界でやってもいいはず。

いや、やらねば。

そんな思いが入ったような気がいたします。

敵のサイボーグ化に対抗すべく、

主人公のマリオもアーマードスーツを身にまといます。

さらに、道中でミサイルやバリアなどの武器をそろえて、

敵に対抗していくわけでございますな。

というわけで、今回「キミ」は、そのマリオになるわけでございます。

『マリオを救え!』では、

主人公はテレビゲームの世界に入り込んだキミだったため、

元気な子供または少年以上の個性はございませんでしたが、

今回は違います。

主人公のマリオが、とにかく威勢がよく、やたらとかっこいい。

主人公が無色透明のキミの場合、

プレイヤーの意思に近い行動が出来るというメリットがあり、

また、選択肢や作品内容もそのようなものが期待されますが、

反面、

個性的には弱い面があったり、

行動にブレや矛盾が起きたりする場合がございますな。

それに対して、

主人公がキャラクターとしての個性を持っている場合には、

プレイヤーの性格というよりも、

キャラクターの性格、ストーリーに則した行動とあいなります。

この作品のマリオの

目標に対する強い意志、ガンガン攻めていきそうなノリは、

プレイヤーをその気にさせる役に立っていると存じます。

加えて、このゲームブック。

特筆したいのは、何より

ルイージがかっこいい!!

そして、

マリオに信頼されている。

「オレにはお前という最強の味方がいるじゃないか!!」

と、マリオに言わしめているんですよ。

「クッパめ、覚悟しろ!

1+1が5にも10にもなるマリオ&ルイージコンビの挑戦だ!」

ですよ。

(↑ プロローグ。ベビィマリオはもしかしてここから?)

他の作品では、

マリオに隠れて影がうすかったり、恐がりだったり、ぼけてたりと、

2番手ポジションをほしいがままとするところでございますが、

この作品ではしっかり活躍してくれます。

時空を跳んだ際にマリオと別れ別れとなってしまうので、

いっしょに戦うのは跳躍前と跳躍後のラストだけではございますものの、

クッパ戦では『スーマリ2』で差別化された高いジャンプ力で

敵の背後に跳んでとどめを刺しますし、

ネオクッパの城では門番のクリボーたちをやっつけ、

マリオとともに巨大クリボーを倒し、

秘密の抜け穴を発見するという活躍をしております。

ただし、ネオクッパ戦ではルイージは

ピーチ姫とチェリーを助けに行くため、

タッグを組んでの攻撃とはならないのでございますが――。

まぁ、そこら辺、最後は主人公一人で、ということなのでございましょう。

ウィキペディアを見ますと、

『スーパーマリオブラザーズ2』1986年(昭和61年6月)の説明書には、

「無鉄砲な性格」と書かれているのだそうでございますな。

それが反映されたのでございましょうか。

ちなみに(ネタバレではございますが)、

ネオクッパさんのお城にたどり着くまでには、

ニセモノが何回も登場いたしますので気をつけて。

他には、クッパさんのニセモノなんかも――。

タッグを組んでの攻撃とはならないのでございますが――。

まぁ、そこら辺、最後は主人公一人で、ということなのでございましょう。

ウィキペディアを見ますと、

『スーパーマリオブラザーズ2』1986年(昭和61年6月)の説明書には、

「無鉄砲な性格」と書かれているのだそうでございますな。

それが反映されたのでございましょうか。

ちなみに(ネタバレではございますが)、

ネオクッパさんのお城にたどり着くまでには、

ニセモノが何回も登場いたしますので気をつけて。

他には、クッパさんのニセモノなんかも――。

『アクエリアンエイジ』のほうも

日記をもとに書いておきましょう。

気がついてみれば両方とも、

ブログを再開した時に書いている

のでございますよね。

前回の記事を書いたあとで

気がつきました。

書いたことは

わかっていたのでございますが、

もっと簡単にすませていたと

思ったのでございますよ。

まぁでも、そんなにはタブって

ないんじゃないかな??

ということであらためて書いて

まいります。

☆ ☆ ☆

ゲームブック味は薄れ、

恋愛アドベンチャー風。

部分的に女性のボイスも入る。

ホントは女性はフルボイスに

したかったのではという勢いで。

サイコロなどの要素はなし。

「アクエリアンエイジ」なのだから、

カードによる戦闘とかありそうなものだが、

そういうものは一切ナシ。

面倒なことはやめたということか……。

そのかわりキャラクター紹介が増え、

それがこのゲームの性格を象徴している。

一画面の文章量は、

シリーズが進むにつれて少なくなっている。

文章は、恋愛アドベンチャーのそれ。

キャラクターも

恋愛アドベンチャーの典型だ。

授業をサボって屋上で寝ている主人公。

「お兄ちゃん」と呼んだり

料理を作ってくれる姉妹。

無口で謎めいた図書委員――。

こうしないとダメなのか

というぐらいベタ設定だ。

それにしても声優の方はすごいな。

「はわわ~」とか、

ふだん一秒たりとて使わない言葉を

ちゃんとしゃべるんだから。

普通に違和感あるけど、

声優の人も苦労なさっているのだろう。

そんななかに、

妖精の少女が転がり込む。

妖精を、動物は感知できるが、

ほとんどの人間にはそれができない。

主人公は、その稀有な人間で、

かわいそうだからと

彼女にえさを与えたのが運の尽き、

ご主人さま、

とつきまとわれることになる。

妖精は、ドジで力だけはあるは

大食いだわで、

しかも人間にとって不可視。 ↑ おまけの藤真拓哉先生の画集。

そのため、 21枚あるそうだが、開封してないので

主人公はおかしくなったと思われ、 わからない。裏は、ポストカード仕様。

苦労することに――。 B5なので120円切手を貼れと書いてある。

パッケージが大きいのはこのため。

などとプレイしていたら、 ソフトだけ必要な人には、パッケージの

まさかのループもの。 梱包材(←失礼)。逆にCDやカード・

それにこのイラストが目当てで買った人に

まぁ、 とっては、ゲームカートリッジのほうが

「運命の七日間はまだ終わらない」 食玩のガムみたいな存在なのだろうけど。

などとあったので、

少しは予想はしていたものの、

ループする意味が分からない。

危機的状況があるのならまだしも、

そういうのが全然ないんだもの……。

☆ ☆ ☆

『鋼殻のレギオス』には大きなバグがあったから、

さすがに反省してこっちにはないだろう、と思ったが、甘かった。

全くもって甘かった。

1つ目は、本文からオプション画面にうつると、

基本的なアイコンは出るもののメイン画面が消えてしまい、

そこでの操作ができなくなってしまうというもの。

端的に言えばセーブできなくなるということだ。

これには困った。

とにかくセーブせずにやり続けるしかない。

文章戻しの機能をつかって前の文を読み、そこの用語から用語解説画面に跳び、

メイン画面に戻ってきたらセーフ画面が開いてくれたので、

なんとかセーブする。

ただ、少し進めセーブしようとしたら、やはり先ほどと同じ症状におちいってしまう。

同じようにやれば何とかなるかと思ったのだが、

戻り画面の表示が次第に遅くなる。

ついには数分待ってもブラックアウトのままなのでやめてしまった。

これは、自動送りの速度を初期設定に戻すことで解消されるようだ(今のところ)。

それにしても、

普通にプレイしていて発生するバグがそのままというのは、どういうことだろう。

さて、内容についてだが――。

うすい感じがする。

マンガの連載1回目をえんえん繰り返している感じだ。

超能力ものらしいから、超能力者でも怪物でもドンドン出せばいいと思う。

これは、『鋼殻のレギオス』のときにも感じたことだが。

七日間のループだが、七日目に悲劇が訪れるというわけでもない。

いや、始まってさえいないという感じだ。

☆ ☆ ☆

原作があるせいなのだろうか。展開に無駄がある気がする。

異世界との関係とかいろいろと謎が残るけれど、

そういうのは原作ゲーム中で分かっていることなのだろうか?

恋愛アドベンチャーにしようとしたのは、いつ頃からなのだろう。

元の構想としては、もっと大きい話だったような気がする。

というのは、「エクストラ」にある「サウンド」だ。

そのタイトルが

「太古の真珠」「極星帝国襲来」「蹂躙されたロンドン」「恐怖の行軍」

「ハンニバル軍の猛攻」「アルカードと夜羽子の別れ」「皇帝登場」と、

もう本編とはまったく関係のないタイトルで埋まっている。

(シナリオも何もぜんぜんできていない状態で、

原作の「アクエリアン・エイジ」のイメージでタイトルをつけたようにも思えるが、

そうは考えないことにして)

だからもう、全然別のストーリーだったのだと思うのだ。

戦闘システムも、原作準拠のカードバトルでという構想があったのではないか。

それが戦闘ルールもなく、美少女アドベンチャー的なループものになったのは、

やはり制作に必要ないろいろなものが足りなくて、

作りやすくてウケやすい――ある一定の購買数を見込めそうな――

形へと変わったのだろう。

とにかく、いろいろと不足していたことがうかがえる。

前のほうで書いた、セーブが出来なくなるバグもそうだが、

途中から音ズレもヒドいし、

キャラクターの片方が、もう一人に隠れるように重なることも。

バッドエンドでギャラリーに収められるはずの「美月一人」も獲得できないようだ。

最後までプレイできるだけ『鋼殻のレギオス』よりマシ、とは言えるが……。

2010年5月ごろ書いたのでございます。

購入を考えていらっしゃる方は、

参考になさってください

☆ ちなみに、

初回特典のCDは聴いておりません

☆ さらにちなみに、右の写真

パッケージの背景は、初回特典の

マイクロファイバータオルなのですが、

スキャナの光が届かず、まっ黒になっております)

☆ ☆ ☆

取説に、既読スキップのことが書かれるようになった。

これは『ゲームブックDS ソードワールド』のとき

ファミ通のレビーでそれがないと指摘されたためだろう。

ホントはあったのに。

セーブは2つ。

ソードワールドは1つだったが、

『アクエリアンエイジ』では、それが3つになるようだ。

オマケ要素のギャラリーは、

『ソードワールド』では、「???」だったが、

今回は、暗い中タイトルが見えるという形に変わった。

その方がわかりやすい。

文章はコンピュータのアドベンチャーゲームに近くなった。

いわゆる朝起きて顔洗って式。水増し感が大きい。

主人公は、レイフォン・アルセイフなる人物。

「君」ではない。

そのあたり、ゲームブック感がなく、

コンピュータアドベンチャーゲームを感じてしまう。

1章

教官との戦闘は、チュートリアル的意味を含むのだろうが、

ゲーム的な駆け引きが薄い戦闘なので、あまり意味がない気がする。

候補生との戦いでは、シャーニッドが敵の旗を射って勝利するが、

こんなの相手としては納得いかないと思うぞ。

選択はあたりまえの結果が多い。

脱隊などゲームオーバーはあるが、

それが「さぼる」とか「いかない」など、

義務を怠った結果なのだからつまらない。

ページ稼ぎにすら思える。

(章が進むとそうではなくなるが、今度は当てずっぽ感が強くなる)

2章

これは外伝的短編集という扱いなのか?

第十七小隊に爆弾魔から挑戦状が届いた。

十七個の爆弾を撤去せよ。

となると当然、ゲーム的な展開を期待してしまうが、その要素は全くなし。

プレイヤーの意思とは関係なく淡々と爆弾は見つかっていく。

これだったら、ナゾトキ系のアドベンチャーゲームのほうが

ゲームブックらしいのではないだろうか?

(ちなみに、DSはゲームブックDSのために買ったので、

この時DSのソフトはその3作しか持っていませんでした)

(3章は記述なし。執事喫茶のアルバイトの話。

ニーナ隊長がアルバイトをするメイド喫茶との客の取り合い。

『鋼殻のレギオス』ってこんな話なの? 感が強い)

4章

「意義をはさむ」(異議をはさむ)

「緊急事態じたい」(緊急事態)

「一般性と」(一般生徒)など誤字が見受けられる。

「2009」と作成日を書いてあった残りと思われる字も――。

最後の敵も、ゲーム的な駆け引きなく簡単に倒せた。

4章のストーリーは兄妹げんか。犬も食わない。

エピローグ

バグで止まる。

選択も戦闘もない、エピローグが始まったばかりで止まる

というのはどういうことなんだろう?

後日再プレイ。

いくつか違った展開を見つける。

とはいえ、日常からそれほど話が広がるわけではない。

茶番。

で、最後はやはり、同じところで止まる。

全体

内容が薄く、『鋼殻のレギオス』というタイトルから

イメージするような話にはなっていかない。

4章のストーリーは兄妹げんか。犬も食わない。

エピローグ

バグで止まる。

選択も戦闘もない、エピローグが始まったばかりで止まる

というのはどういうことなんだろう?

後日再プレイ。

いくつか違った展開を見つける。

とはいえ、日常からそれほど話が広がるわけではない。

茶番。

で、最後はやはり、同じところで止まる。

全体

内容が薄く、『鋼殻のレギオス』というタイトルから

イメージするような話にはなっていかない。

この作品ってこんな話なの?=こんな話じゃないでしょうと、

いう感じがとってもする。

もしこうだったら、人気作にはまずならないだろう。

ギャラリーも半分ぐらい埋まっていないので、

選択によってとか2周目とかに追加される話もあったのかもしれない。

ただ、ギャラリータイトルを見ると、そんなに大きな話にはならなそうな感じはする。

ゲームブックなら安く短期間に簡単に作れるだろうという理由で

この形式にした感が強い。

構想は大きかったのかも知れないが、

制作にいろいろなものが欠けていたというところだろうか。

さて、

このようにアクションゲームを忠実にゲームブック化した作品って、

スタンダードなようでいて、実は少ないと思う……

少ないですよね。

『ゼビウス』だってシューティングゲームの面影全くないですし、

他もちょっと思い当たりません。

原作に忠実な方が量産は出来そうな気はいたしますが、

やはり読者も作者もそれではもの足りない、飽きてしまうということなのでしょう。

その証拠と申しますか、

本作の続編、昭和62年1月に発表された『スーパーマリオブラザーズVol.2』では、

勁文社の外伝とは別の方向にぶっ飛んだ物語となっております

(が、それは別の話でございます)

☆ ☆ ☆

ところで、

考えてみれば、フローチャートに組み込まれたパズル性という点でこの作品、

スティーブ・ジャクソンのゲームブックの影響下にある作品と申せますな。

バグのように見えるループは、若桜木虔先生の?

いや、原作の『スーパーマリオブラザーズ』由来でございますか。

☆ ☆ ☆

難易度的にどうだったかは、

今回ちゃんと最後までプレイする前にフローチャートを描いたこともあり、

よく分かりません。

まぁ、当時は

難しい=長く遊べるゲームがそれなりに受け入れられていた時代でございますから、

子供向けと申しましても、それなりの難しさはあると思います。

ただですねぇ、

前述の『スーパーマリオブラザーズ Vol.2』(昭和62年1月)を見ると、

1作目には書いてなかったことが書いてあるわけですよ。

このようにアクションゲームを忠実にゲームブック化した作品って、

スタンダードなようでいて、実は少ないと思う……

少ないですよね。

『ゼビウス』だってシューティングゲームの面影全くないですし、

他もちょっと思い当たりません。

原作に忠実な方が量産は出来そうな気はいたしますが、

やはり読者も作者もそれではもの足りない、飽きてしまうということなのでしょう。

その証拠と申しますか、

本作の続編、昭和62年1月に発表された『スーパーマリオブラザーズVol.2』では、

勁文社の外伝とは別の方向にぶっ飛んだ物語となっております

(が、それは別の話でございます)

☆ ☆ ☆

ところで、

考えてみれば、フローチャートに組み込まれたパズル性という点でこの作品、

スティーブ・ジャクソンのゲームブックの影響下にある作品と申せますな。

バグのように見えるループは、若桜木虔先生の?

いや、原作の『スーパーマリオブラザーズ』由来でございますか。

☆ ☆ ☆

難易度的にどうだったかは、

今回ちゃんと最後までプレイする前にフローチャートを描いたこともあり、

よく分かりません。

まぁ、当時は

難しい=長く遊べるゲームがそれなりに受け入れられていた時代でございますから、

子供向けと申しましても、それなりの難しさはあると思います。

ただですねぇ、

前述の『スーパーマリオブラザーズ Vol.2』(昭和62年1月)を見ると、

1作目には書いてなかったことが書いてあるわけですよ。

「最後にゲームをうまく進めるための注意をひとつ。

実際にゲームをやっていると、何度も同じ項目にきてしまうことがあります。

これは堂々めぐりといわれて、ゲームの進行を妨げるいやなルート。

この本には、この堂々めぐりの項目がいくつか作られています。

しかしどのルートにも必ずぬけ道があるのです。

このルートに入りんでしまったら、

前に通った時に選んでいない方の行き先はどっちだったのかしっかり見きわめて、

冷静に選択すること。

そうすればきっと脱出できるはずです。

短気を起こさず、頑張ってください。」

てね。

おそらく一作目に関して、

バグだ、とか進行できない、という

問い合わせや抗議がたくさん来たのでございましょうな。

低年齢の方やこの作品で初めてゲームブックに触れたかたもいらしたでしょう。

それにこのタイプは、そういうものだと分かっていないととまどうものでございます。

外見が易しそうなこともあいまって、途中で投げ出した方もいるのではないかと存じます。

☆ ☆ ☆

そうそう、難易度と申しますれば、この『マリオを救え!!』。

エンドの処理でちょっと特徴的なことをしている箇所がございます。

このゲームブック、[End]ごとにどこに戻るかの指示がされております。

たいていの場合、

最初のほうは、スタートへ、

中後半では、区切りのいいパラグラフに戻る指示がされているだけなのでございますが

……。まぁそれは、他のゲームブックでもやっていることでございますな。

そんな中、パラグラフ 144 では、戻る際、技術に +1 する

という指示が書かれているのでございます。

これはけっこう感動いたしました。

ゲームオーバーになったのだからペナルティがあってもおかしくないというのに、

それどころか、強くなっていくなんてーー。

でも、考えてみれば、これはアリだな。

そう思いました。

わたくしはひそかに、「スーパーサイヤ人システム」と呼んでおりますが、

ゲームオーバーになるたびに、技術+1。

これっていいと思いません?

だって、死んだというのに困難な冒険にふたたび挑戦してくださるというのですよ。

技術点を、3点、4点上げようとするならば、

3度も4度も死ななければならないのですよ。

そんな果敢なプレイヤーには、利得があってもよろしいではございませんか。

死ぬたびにどんどん強くなっていくということは、

相対的にゲームの難易度は下がっていくわけでございますが。

ファイティングファンタジーシリーズなどですと、

ある点数以上技術点がないと詰んでいたりする場合がございますし、

技術点がいくら高くても、

フローチャートに見込まれたパズルをしっかり解いていかないと

クリアできないということままございますからな。

チートではございますが、

最初から能力値をすべて最高にするよりはマシでございましょう。

12 を超えてはいけないなどの制限をつけた方がいいかも思いますが、

そのあたりはご随意に。

それでも勝てない場合だってございますし――。

バランスは自分で調整してくださいませ。

☆ ところで今回、フローチャートを描いてわかったのでございますが、

この技術点+1は、このパラグラフ144 しかないみたい。

うーん。

もっとたくさん、

序盤以外はすべてこの方式だと思っていたのでございますけれどねぇ……。

さて、このゲーム内世界、

クッパを超えるボスの出現により、いろいろと狂っているという設定でございます。

そのせいかニセモノが多い。

前回見てまいりましたとおり、クッパにもニセモノがおりますし、

しかもそのうち一体は、クリボーが化けたものでございますよ(77)。

それが、少し弱めとはいえクッパの力で戦うのでございますから、

確かに狂っております。

あるルートでは、クッパが次々と現れてエンドという場面もございますし(196)。

前回見ましたとおり、

無数のクリボーやパックンフラワーの部屋というのもございました。

これって、『スーパーマリオメーカー』を予見している?

と申しますか、ようやく今になって

空想に技術が追いついたわけでございますな。

味方のニセモノも登場しているようでございます。

たとえば、ガラの悪いピノキオ(80)。

ただ、正しい情報をくれるみたいですし、

このイカれた世界で、ちょっと言葉遣いが横柄になっただけなのかもしれません。

そして、ルイージ。

クッパを倒し、下へ行くと、ルイージと会う場合がございます(225)。

彼が、ピーチ姫は自分が助けて地下の秘密の部屋に隠したというので、

一緒に行く選択をすると……。

後ろから突き飛ばされて、地下に閉じ込められ、

[END]とあいなります。

このあたり、当時一部にあった、マリオとルイージは仲が悪い、

という説に由来するのでございましょう。

この説、

アーケードの『マリオブラザーズ』のインストラクションカードに書かれていた

「協力するか、それとも裏切るか」や、

ディスクシステムの起動画面での二人のやりとり(ウィキペディア参照)

から来ているみたいでございますな。

このルイージがちょっとびみょーなのでございますよね。

選択によっては、その前に一度ルイージの声を聞くことがあるのでございますよね。

その声によれば、

彼は地下牢にいて、帽子をなくしてしまったのだとか。

それに対して現れたルイージは捕まってもおりませんし、

帽子もかぶっております。

だから、

このルイージがニセモノという「ボク」の判断は正しいのでございましょう。

作者としても、

それを手がかりにニセモノと判断して欲しいという意図があるのだと思います。

ただ、そうなりますとエピローグが問題でございます。

ここではマリオとピーチ姫が

「ボク」の手によって救い出されたことは書かれておりますが、

ルイージのことには一切触れられていないのでございます。

まぁ、選択によっては声と「ニセモノ」、

どっちにも遭わないこともございますから、これが正しいのかもしれませんが……。

となると、思い浮かぶでしょ?

こういう場合のマンガのラストシーン。

「あれ、なんか忘れていたよーな」

「まっ、いいか」

とかみんなで騒いでいるシーンがあって、

最後に一コマ、

「兄さーん!!」と泣きながら地下牢でへたり込んでいるルイージ、

とか、

みんなで楽しくわいわいやっている後ろで、

ボロボロになった何ものかが、シルエットでゆらりと地下からあらわれる……。

なんかルイージかわいそう……。

でも、

ルイージのポジションとしては、それでいい……のかなぁ?

☆ ☆ ☆

さて、そんなかわいそなルイージの汚名を雪(そそ)ぐのが、

付録となっております「ルイージの大冒険」にございます。

マリオが骨休めの旅に出ている最中に、

またもピーチ姫がクッパにさらわれてしまった――

ということで、

留守をまかされたルイージが救出に向かうわけでございますが……。

これ、プロローグの文がちょっと変。

「ボクだってクッパの一人や二人」と

まだクッパを倒してはいないようなことを言ったその口で

「この手で倒したはずクッパ大王」とおっしゃっており、

なんだか矛盾するのでございますな。

まぁ、ささいなことではございますが。

40パラグラフで構成されたこちらは、

アイテムを記録する必要はあるのの、

戦闘ルールもなく、ポンポンと進んでいきます。

フラワー・キノコ・スターを集める必要はあるものの、

一息にやる分としては、ちょうどいい長さなのでないでしょうか。

原作の『スーパーマリオブラザーズ』はステージ仕立て

になっておりますから、

『マリオを救え!!』本編もそれにならって

このような40パラグラフぐらいで構成されたステージが

10ぐらいあったのなら、

ダレないで1冊プレイできるのではないかな、

とも思います。

ゲームブックって、長い方がすごいと思われる傾向がございますが、

一息でプレイできる分量で区切ったステージ構成のほうが、

作者にとってもプレイヤーにとってもやりやすいですよねぇ。

その証拠に、『展覧会の絵』にしても、

『ドルアーガの塔』など鈴木直人先生の作品にしても、

そのようなステージ構成を採っております。

区切る場所がないと疲れますし、

日をまたげばいろいろと忘れてしまうこともございますからな。

まっ、それはさておきまして。

この付録ゲームブック。

主人公の「ボク」はルイージなのでございますが、

なんだかとってもかっこいい。

敵をヤツ呼ばわりするし、

「待っていろクッパ大王!

いま、そこへ行ってやるぞ!

お前の野望もそこまでだ!」

ってな感じで、やたらと威勢よく、

ルイージじゃないみたい。

本編と同じ作者なので、それほど文章は変わらないのですが、

この短篇のほうが不思議と勢いがございます。

そしてその文体が、ポンポンと進んでいく感覚に、

拍車をかけている気がするのでございます。

クッパを超えるボスの出現により、いろいろと狂っているという設定でございます。

そのせいかニセモノが多い。

前回見てまいりましたとおり、クッパにもニセモノがおりますし、

しかもそのうち一体は、クリボーが化けたものでございますよ(77)。

それが、少し弱めとはいえクッパの力で戦うのでございますから、

確かに狂っております。

あるルートでは、クッパが次々と現れてエンドという場面もございますし(196)。

前回見ましたとおり、

無数のクリボーやパックンフラワーの部屋というのもございました。

これって、『スーパーマリオメーカー』を予見している?

と申しますか、ようやく今になって

空想に技術が追いついたわけでございますな。

味方のニセモノも登場しているようでございます。

たとえば、ガラの悪いピノキオ(80)。

ただ、正しい情報をくれるみたいですし、

このイカれた世界で、ちょっと言葉遣いが横柄になっただけなのかもしれません。

そして、ルイージ。

クッパを倒し、下へ行くと、ルイージと会う場合がございます(225)。

彼が、ピーチ姫は自分が助けて地下の秘密の部屋に隠したというので、

一緒に行く選択をすると……。

後ろから突き飛ばされて、地下に閉じ込められ、

[END]とあいなります。

このあたり、当時一部にあった、マリオとルイージは仲が悪い、

という説に由来するのでございましょう。

この説、

アーケードの『マリオブラザーズ』のインストラクションカードに書かれていた

「協力するか、それとも裏切るか」や、

ディスクシステムの起動画面での二人のやりとり(ウィキペディア参照)

から来ているみたいでございますな。

このルイージがちょっとびみょーなのでございますよね。

選択によっては、その前に一度ルイージの声を聞くことがあるのでございますよね。

その声によれば、

彼は地下牢にいて、帽子をなくしてしまったのだとか。

それに対して現れたルイージは捕まってもおりませんし、

帽子もかぶっております。

だから、

このルイージがニセモノという「ボク」の判断は正しいのでございましょう。

作者としても、

それを手がかりにニセモノと判断して欲しいという意図があるのだと思います。

ただ、そうなりますとエピローグが問題でございます。

ここではマリオとピーチ姫が

「ボク」の手によって救い出されたことは書かれておりますが、

ルイージのことには一切触れられていないのでございます。

まぁ、選択によっては声と「ニセモノ」、

どっちにも遭わないこともございますから、これが正しいのかもしれませんが……。

となると、思い浮かぶでしょ?

こういう場合のマンガのラストシーン。

「あれ、なんか忘れていたよーな」

「まっ、いいか」

とかみんなで騒いでいるシーンがあって、

最後に一コマ、

「兄さーん!!」と泣きながら地下牢でへたり込んでいるルイージ、

とか、

みんなで楽しくわいわいやっている後ろで、

ボロボロになった何ものかが、シルエットでゆらりと地下からあらわれる……。

なんかルイージかわいそう……。

でも、

ルイージのポジションとしては、それでいい……のかなぁ?

☆ ☆ ☆

さて、そんなかわいそなルイージの汚名を雪(そそ)ぐのが、

付録となっております「ルイージの大冒険」にございます。

マリオが骨休めの旅に出ている最中に、

またもピーチ姫がクッパにさらわれてしまった――

ということで、

留守をまかされたルイージが救出に向かうわけでございますが……。

これ、プロローグの文がちょっと変。

「ボクだってクッパの一人や二人」と

まだクッパを倒してはいないようなことを言ったその口で

「この手で倒したはずクッパ大王」とおっしゃっており、

なんだか矛盾するのでございますな。

まぁ、ささいなことではございますが。

40パラグラフで構成されたこちらは、

アイテムを記録する必要はあるのの、

戦闘ルールもなく、ポンポンと進んでいきます。

フラワー・キノコ・スターを集める必要はあるものの、

一息にやる分としては、ちょうどいい長さなのでないでしょうか。

原作の『スーパーマリオブラザーズ』はステージ仕立て

になっておりますから、

『マリオを救え!!』本編もそれにならって

このような40パラグラフぐらいで構成されたステージが

10ぐらいあったのなら、

ダレないで1冊プレイできるのではないかな、

とも思います。

ゲームブックって、長い方がすごいと思われる傾向がございますが、

一息でプレイできる分量で区切ったステージ構成のほうが、

作者にとってもプレイヤーにとってもやりやすいですよねぇ。

その証拠に、『展覧会の絵』にしても、

『ドルアーガの塔』など鈴木直人先生の作品にしても、

そのようなステージ構成を採っております。

区切る場所がないと疲れますし、

日をまたげばいろいろと忘れてしまうこともございますからな。

まっ、それはさておきまして。

この付録ゲームブック。

主人公の「ボク」はルイージなのでございますが、

なんだかとってもかっこいい。

敵をヤツ呼ばわりするし、

「待っていろクッパ大王!

いま、そこへ行ってやるぞ!

お前の野望もそこまでだ!」

ってな感じで、やたらと威勢よく、

ルイージじゃないみたい。

本編と同じ作者なので、それほど文章は変わらないのですが、

この短篇のほうが不思議と勢いがございます。

そしてその文体が、ポンポンと進んでいく感覚に、

拍車をかけている気がするのでございます。

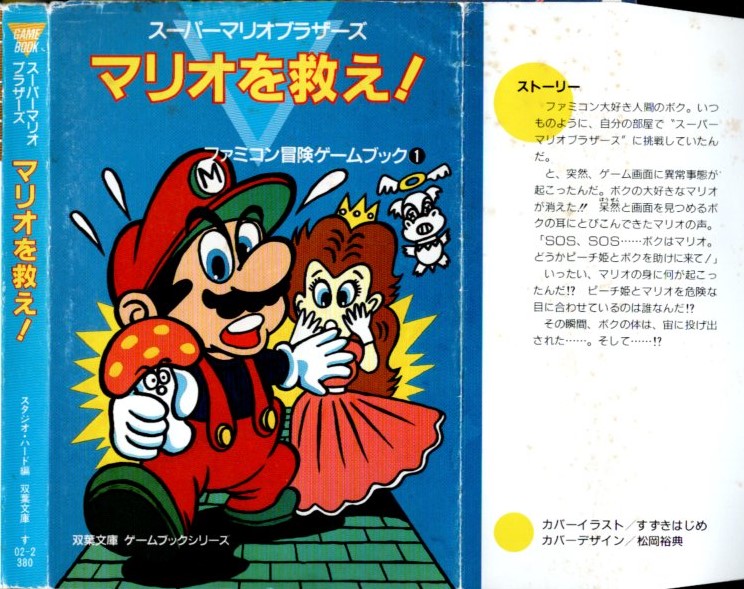

『マリオを救え!!』

企画:スタジオ・ハード 北殿光徳

構成:池田美佐 高橋信之

文・作画:北殿光徳

(双葉文庫

ファミコン冒険ゲームブック

シリーズ①

昭和61年8月)

ーーさて、

というわけで

『マリオを救え!!』。

双葉社の

ファミコンゲームブック

シリーズの第1弾でございます。

サイドのリンクにございます「ゲームブック倉庫番」を見ますと、

勁文社の「外伝1」1986年の7月だそうでございますから、

ほぼ同時期の作品でございますな。

ちなみに、ファミコンソフト「スーパーマリオブラザーズ2」の発売が、

1986年6月だそうでございますから、それに合わせたものでございましょう。

「~2」はクイックディスクでございましたから、

ディスクドライブを買ってもらえなかったお子さまを当て込んだ?

勘ぐりすぎかもしれませんが、少しはそれもあったのかもしれません。

それはさておき。

こちらの作品(『マリオを救え!』)は、

勁文社の外伝とはうってかわって、

テレビゲーム『スーパーマリオブラザーズ』に準拠した作りになっております。

さし絵もイラストの他、画面写真を使っておりますし、

登場する敵もテレビゲームと同じか、

それをちょっとパワーアップしたもの。

それほど変化はございません。

プロローグも、

私と姫を助けて欲しいというマリオの声を聞いた主人公「ぼく」が、

いつの間にかゲーム世界に入っていたというもの。

導入として非常にオーソドックスでございますな。

パラグラフ数は310。

システムは、勁文社の『~外伝2』と同じく、

バトルポイント表を使うものでございます。

こちらの能力値は「技術」と「体力」。

アルファベットの書かれた表には0~9を書き込みます。

アイテムは一度手に入れたら、失うという記述があるまでいつでも使えます。

原作では時間制限のあるスターも、ここではアイテム扱いでございます。

物語性はそれほどございません。

「土管がある」とか

「床と天井の中間にブロックがある」といった状況の描写と、

土管の中はワープポイントになっている場所もあれば

敵が潜んでいる場所もあるなど、選択のための情報、

それにボクの感情・感想が書かれているだけでございます。

まさにテレビゲームをそのまま本にしたといった感じでございます。

プレイ感覚もファミコンのそれに近い感じですな。

ポンポンポンッと進んでいって、「やられちゃった」でまた挑戦。

てな感じで手軽に気軽に進めていくゲームブックでございます。

難易度も高くはなく、普通のゲームブックよりも少し低年齢

――小学校中学年ぐらいをターゲットにしたゲームブックでござましょうか。

と、思ったのでございますが、それは第一印象でございました。

プレイしてみると、クッパにはたどり着くものの、なかなか勝たしてもらえません。

なにかバグがあるのかも、とザッとフローチャートを描いてみました。

企画:スタジオ・ハード 北殿光徳

構成:池田美佐 高橋信之

文・作画:北殿光徳

(双葉文庫

ファミコン冒険ゲームブック

シリーズ①

昭和61年8月)

ーーさて、

というわけで

『マリオを救え!!』。

双葉社の

ファミコンゲームブック

シリーズの第1弾でございます。

サイドのリンクにございます「ゲームブック倉庫番」を見ますと、

勁文社の「外伝1」1986年の7月だそうでございますから、

ほぼ同時期の作品でございますな。

ちなみに、ファミコンソフト「スーパーマリオブラザーズ2」の発売が、

1986年6月だそうでございますから、それに合わせたものでございましょう。

「~2」はクイックディスクでございましたから、

ディスクドライブを買ってもらえなかったお子さまを当て込んだ?

勘ぐりすぎかもしれませんが、少しはそれもあったのかもしれません。

それはさておき。

こちらの作品(『マリオを救え!』)は、

勁文社の外伝とはうってかわって、

テレビゲーム『スーパーマリオブラザーズ』に準拠した作りになっております。

さし絵もイラストの他、画面写真を使っておりますし、

登場する敵もテレビゲームと同じか、

それをちょっとパワーアップしたもの。

それほど変化はございません。

プロローグも、

私と姫を助けて欲しいというマリオの声を聞いた主人公「ぼく」が、

いつの間にかゲーム世界に入っていたというもの。

導入として非常にオーソドックスでございますな。

パラグラフ数は310。

システムは、勁文社の『~外伝2』と同じく、

バトルポイント表を使うものでございます。

こちらの能力値は「技術」と「体力」。

アルファベットの書かれた表には0~9を書き込みます。

アイテムは一度手に入れたら、失うという記述があるまでいつでも使えます。

原作では時間制限のあるスターも、ここではアイテム扱いでございます。

物語性はそれほどございません。

「土管がある」とか

「床と天井の中間にブロックがある」といった状況の描写と、

土管の中はワープポイントになっている場所もあれば

敵が潜んでいる場所もあるなど、選択のための情報、

それにボクの感情・感想が書かれているだけでございます。

まさにテレビゲームをそのまま本にしたといった感じでございます。

プレイ感覚もファミコンのそれに近い感じですな。

ポンポンポンッと進んでいって、「やられちゃった」でまた挑戦。

てな感じで手軽に気軽に進めていくゲームブックでございます。

難易度も高くはなく、普通のゲームブックよりも少し低年齢

――小学校中学年ぐらいをターゲットにしたゲームブックでござましょうか。

と、思ったのでございますが、それは第一印象でございました。

プレイしてみると、クッパにはたどり着くものの、なかなか勝たしてもらえません。

なにかバグがあるのかも、とザッとフローチャートを描いてみました。

見なくてもいいので、サムネイルにしておきます。

修正液は使っているのの、一発描きなので説明が必要ですね。

左ページはゴチャゴチャしていますが、下の方でつながったりはしていません。

一番左、1から始まる部分は、最後で右ページ右の116あたりにつながります。

そのまま下に続けていたのですが、

右側のチャートにも知らずに同じところを描いていたのと、

そちらの方が見やすかったので、移行しました。

右ページには3つ、クッパから始まる流れが描かれていますが、

そのうち1つが本物。

他2つは真のルートを探しに行かなければならず、間違えるとループします。

えんえん真のルートにたどり着けないということもあり得るわけです。

バグがありそうだと思ったのは、そのあたりですね。

とにかく原作準拠でございますから、似たような光景が続くわけでございますよ。

土管から出たあとに唐突に場面が変わっていても原作どおり。

なので、今通っている場所が、

以前来た道なのかそれとも新しい場所なのかが

ひじょーにわかりにくい。

しかもループやワープありでございますからな。

バグで以前着た場所に来たのか、それとも意図されたものなのか、

判断がつきかねます。

と申しますか、310パラグラフですし、

子供向けだからさっさと終わるだろうと思っていたので、

ループをバグだと思ってしまったわけでございます。

アイテムに関しましては特にフラワーは重要でございます。

おそらく必須かと存じます。

たとえば(289)でワープしてやって来ても、

(43)でフラワーがないとはじかれます

(なので、(31)のハンマーブロスのところでは、

フラワーがないという選択はないような気も――)。

このルートは真の敵に出会うためのルートなので、

フラワーがないとゴールにたどり着けないのでございます。

けっきょくバグと思われる部分は一カ所だけでございました。

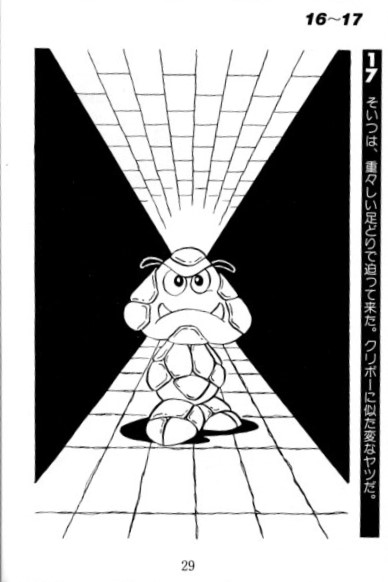

262の無数のノコノコか142の無数のパックンのいる部屋に入ってしまったシーン。

フラワーがないと、そのリーダーがコインをよこせという(105)のでございますが、

そこでなにもコインを持っていなければおしまい(113)、

1枚でも持っていればそれを渡してそこを脱出するわけでございます(15)が、

そのあとの(306)でございます。

出口が見えたというのに、

「ボクはヤツの足もとにくずれ落ちた」となっていて、

文章のつながりがおかしいのですな。

まるでボスキャラにやられたみたい。

なので、ここは間違っているのでございましょう。

ただ、別に浮いているパラグラフもないみたいですし、大きなバグとは申せません。

ここ(306)でエンドになるのですが、

コインを払ったといっても、負けているのでそれもおかしくございません。

が、脱出できたことにして、(192)へ進んでよろしゅうございましょう。

さて、もう少し見ていきましょう。

☆ この世界では、コインではなく出てくるのは金塊。

それがエネルギー源となっております。

マリオでも食べられるということは、

金塊ではないか、マリオの体質が地底世界に来て変化したのか、

そのいずれかなのでございましょうな。

ルール的にも金塊は、

買い物をするのに使えるほか、

体力や戦闘力のアップのためにも使います。

便利でございますな。

それにしてもこの金喰獣というネーミング、

金塊しか食料がないのなら他の名前になりそうな気がいたしますが……。

わかりやすいから、いいか。

それがエネルギー源となっております。

マリオでも食べられるということは、

金塊ではないか、マリオの体質が地底世界に来て変化したのか、

そのいずれかなのでございましょうな。

ルール的にも金塊は、

買い物をするのに使えるほか、

体力や戦闘力のアップのためにも使います。

便利でございますな。

それにしてもこの金喰獣というネーミング、

金塊しか食料がないのなら他の名前になりそうな気がいたしますが……。

わかりやすいから、いいか。

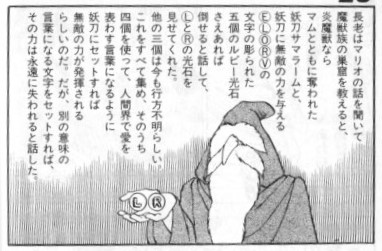

☆ 次にこれ。重要なヒント。

ナゾトキゲームが得意な方ならば(そうでなくても?)

このヒントで、運命を決定する言葉が何と何かは予想がつきましょう。

最後にはこの2つの光石が、左右に飛んでいってしまい、

右か左かを選ぶ選択肢があるのでございますが……、

お分かりですよね?

単純かもしれませんが、

ストーリーに組み込むものとしては、

なかなか気が利いたナゾではないかと存じます。

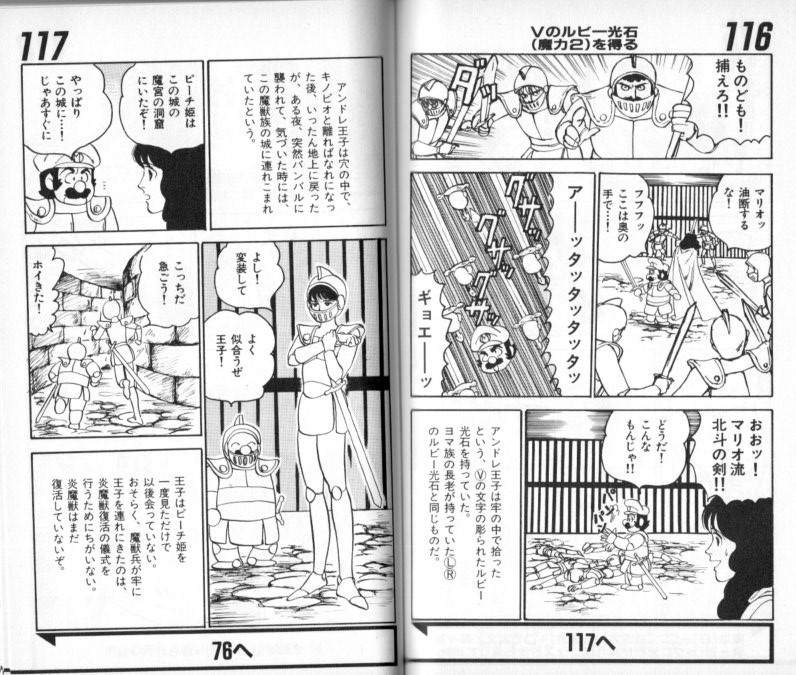

☆ マリオの必殺技。

そしてアンドレ王子のヨロイ姿。

ポテト王国という名前からくるイメージとはうらはらに、

かなりスリムでございますよね。

女性の方がお描きになっているせいでございましょうか。

あるいはマリオとの対比?

おそらく、その両方なのでございましょうなぁ。

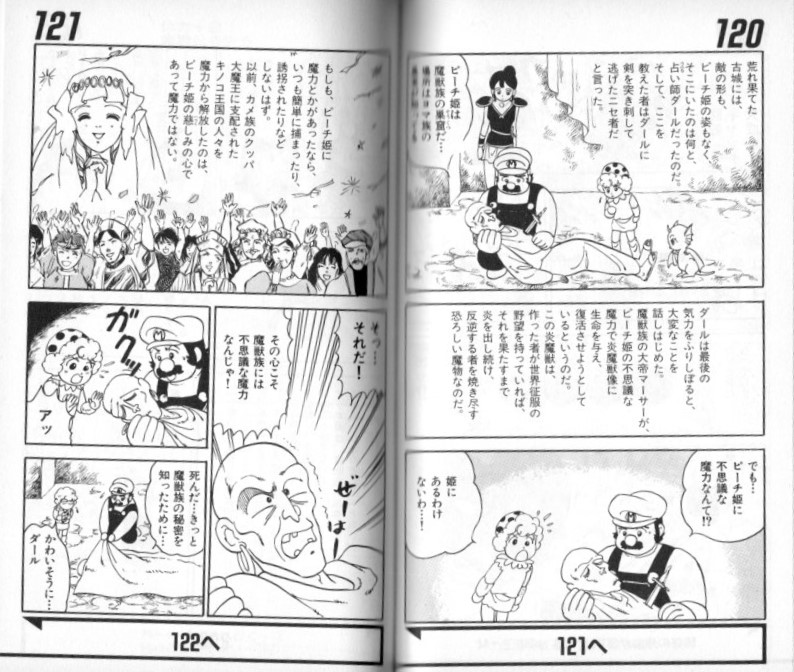

☆ ピーチ姫がクッパにさらわれる理由については、

諸説あるようでございますが、

この説明はけっこうきれいなのではないでしょうか?

公式にしてもいいような気がいたします。

それはそれとして、この作品では、

キノコ王国の人たちはキノコではなく、

普通に人間の姿をしているようでございますな。

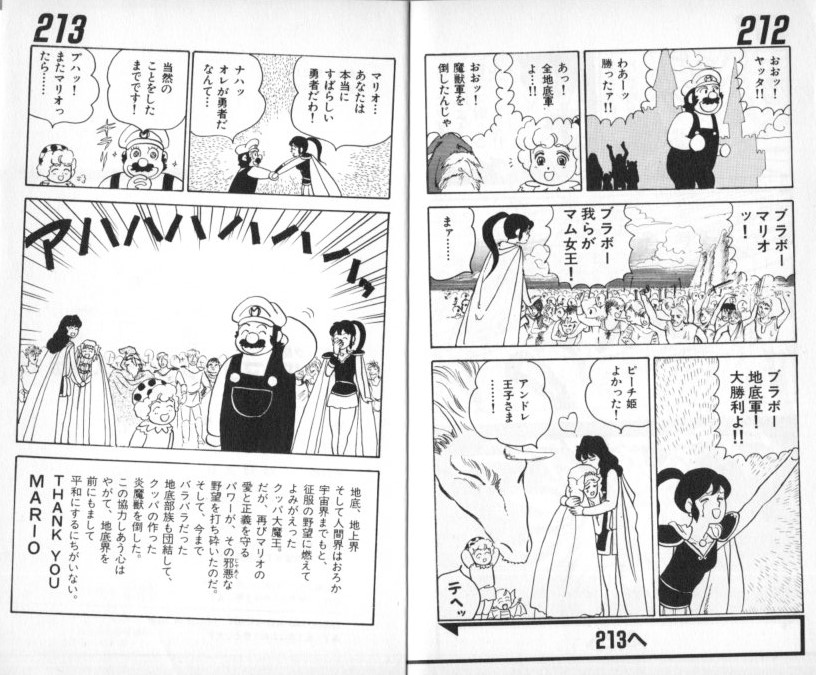

☆ で、大団円。めでたしめでたしでございます。

異世界を救って帰っていくというのは、外伝としては正しいあり方でございましょう。

『スーパーマリオブラザーズ』っぽさは、ほとんど無いレベルではございますが。

ナゾトキゲームが得意な方ならば(そうでなくても?)

このヒントで、運命を決定する言葉が何と何かは予想がつきましょう。

最後にはこの2つの光石が、左右に飛んでいってしまい、

右か左かを選ぶ選択肢があるのでございますが……、

お分かりですよね?

単純かもしれませんが、

ストーリーに組み込むものとしては、

なかなか気が利いたナゾではないかと存じます。

☆ マリオの必殺技。

そしてアンドレ王子のヨロイ姿。

ポテト王国という名前からくるイメージとはうらはらに、

かなりスリムでございますよね。

女性の方がお描きになっているせいでございましょうか。

あるいはマリオとの対比?

おそらく、その両方なのでございましょうなぁ。

☆ ピーチ姫がクッパにさらわれる理由については、

諸説あるようでございますが、

この説明はけっこうきれいなのではないでしょうか?

公式にしてもいいような気がいたします。

それはそれとして、この作品では、

キノコ王国の人たちはキノコではなく、

普通に人間の姿をしているようでございますな。

☆ で、大団円。めでたしめでたしでございます。

異世界を救って帰っていくというのは、外伝としては正しいあり方でございましょう。

『スーパーマリオブラザーズ』っぽさは、ほとんど無いレベルではございますが。

きのう(2020/03/03 ) 「今日は桃の節句・ひな祭り」からの続きでございます。

ですから、(1)はそちらということで

それでは、内容を見ていきましょう!!

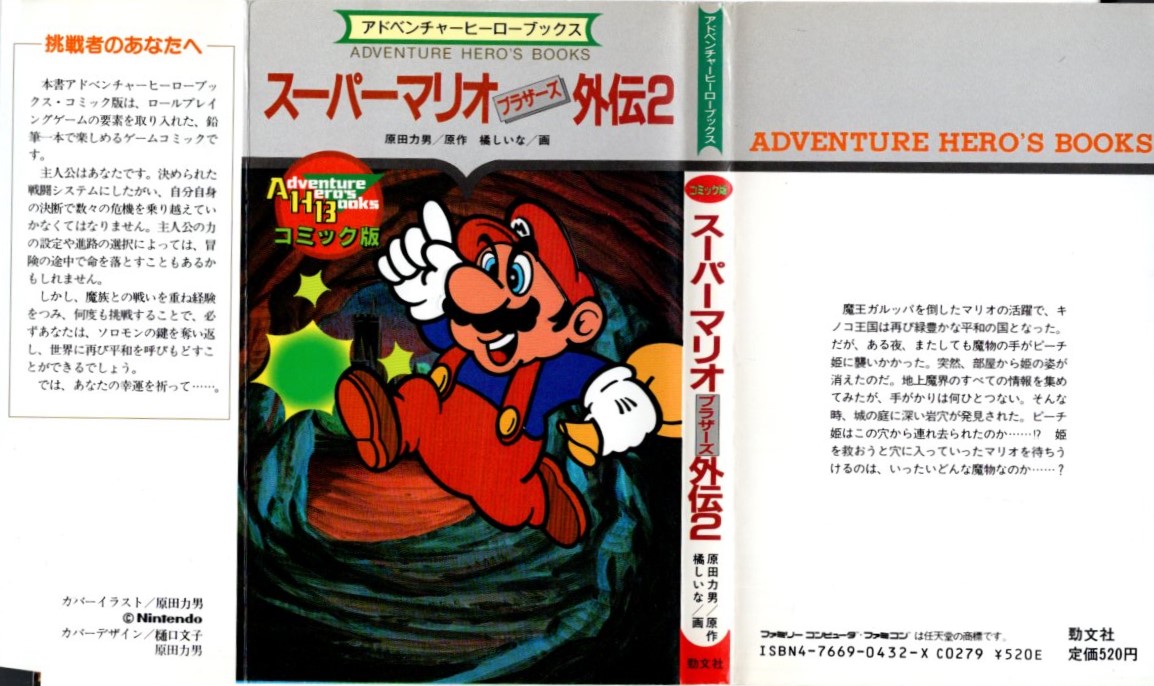

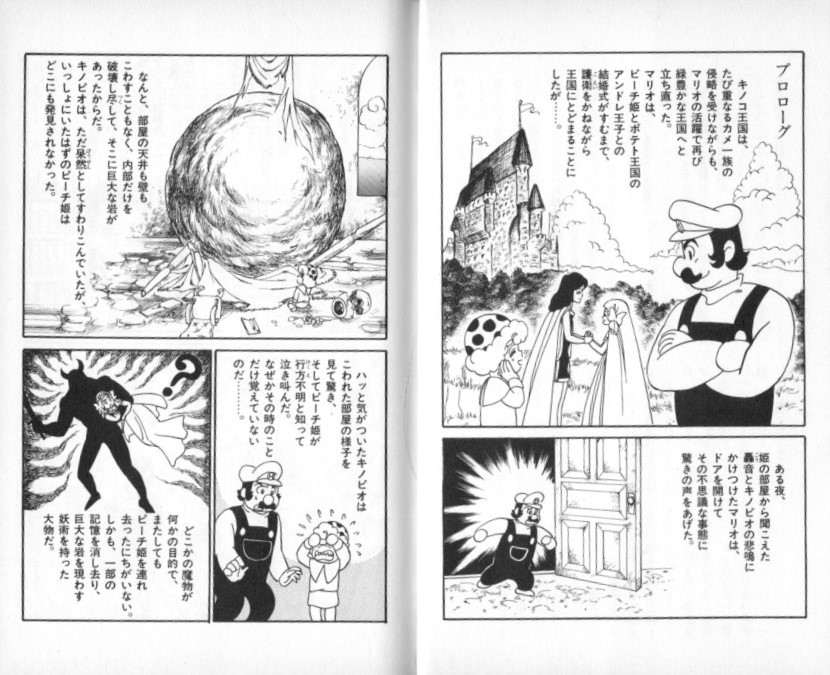

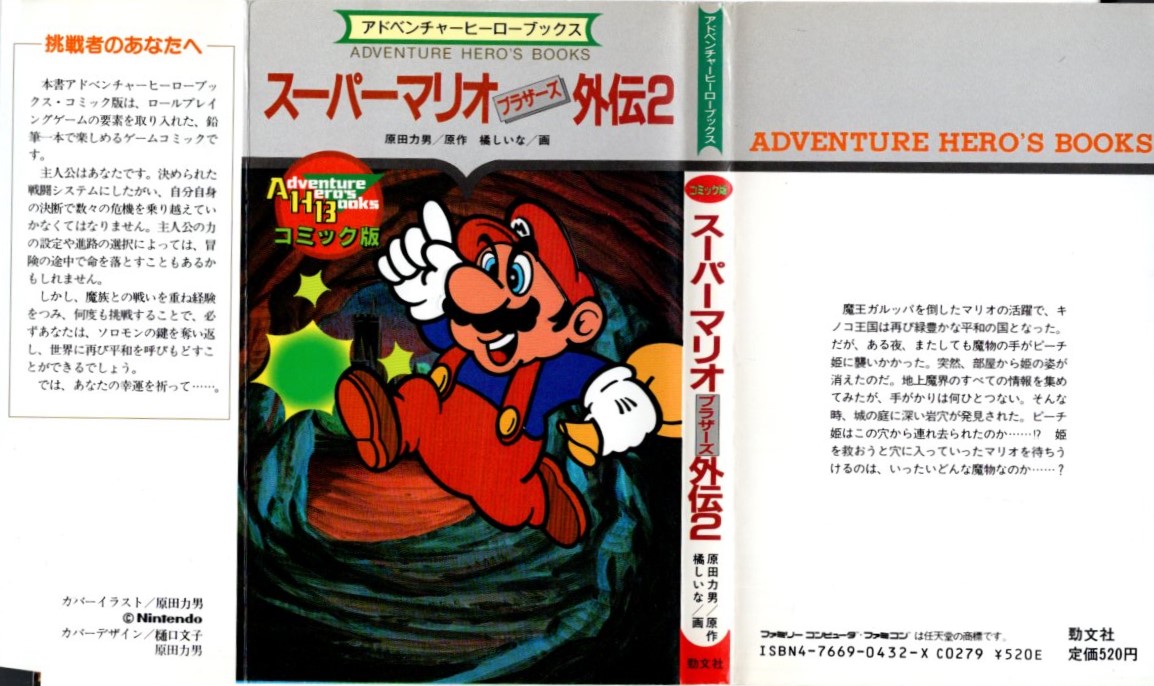

アドベンチャーヒーローブックス コミック版

「スーパーマリオブラザーズ 外伝2」

原田力男:原作

橘しいな:絵

(勁文社/昭和61年11月)

ちなみに、と申しますか、

外伝1のほうは

わたくし持っておりません。

古本屋さんで1、2並んだ状態で見つけたのでございますが、

衝動買いしないタチなものでございますから、

そのとき買わないで、次の時に見たら2しか残っていなかったという……。

それをご了承いただいた上で

さっそく本論に入ってまいりましょう!

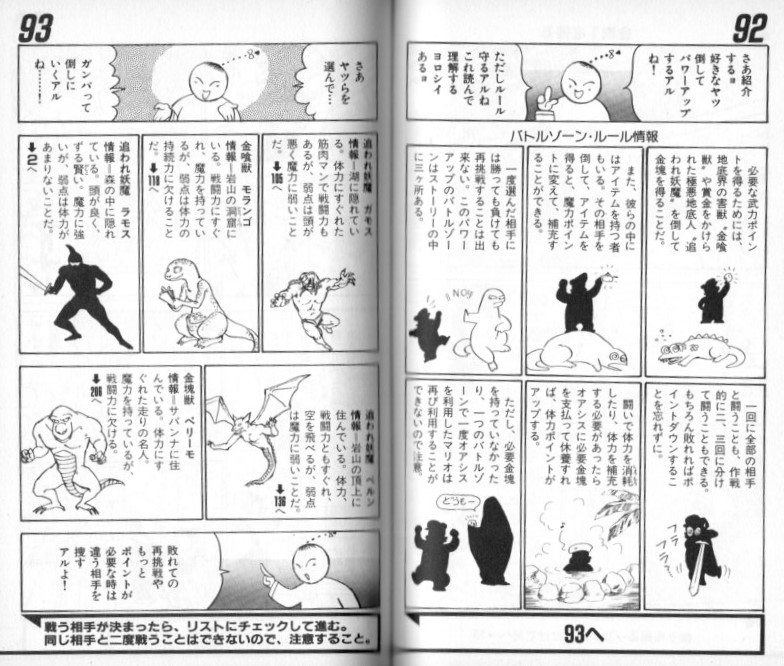

☆ まずはシステム。

能力は、体力・戦闘力・魔力。

10ポイントをそれに割り振ります。

戦闘はバトルポイント表を使うもので、

これら能力のいずれか(複数の場合もある)を

指示されたアルファベットに書かれた

0~6の数字を組み合わせるという方法をとっています。

双葉社や勁文社のゲームブックでおなじみですな。

このやり方は、スピーディでいいという方と、

単純すぎてつまらないという方がおられると思います。

再挑戦の時に、前回の数字の並びを考慮に入れ、

バトルポイントを負けないように並び替えることが出来るのも、

評価の分かれることかと存じますが、

わたくしは肯定的でございます。

再挑戦なんて楽に終わった方がいいですもの。

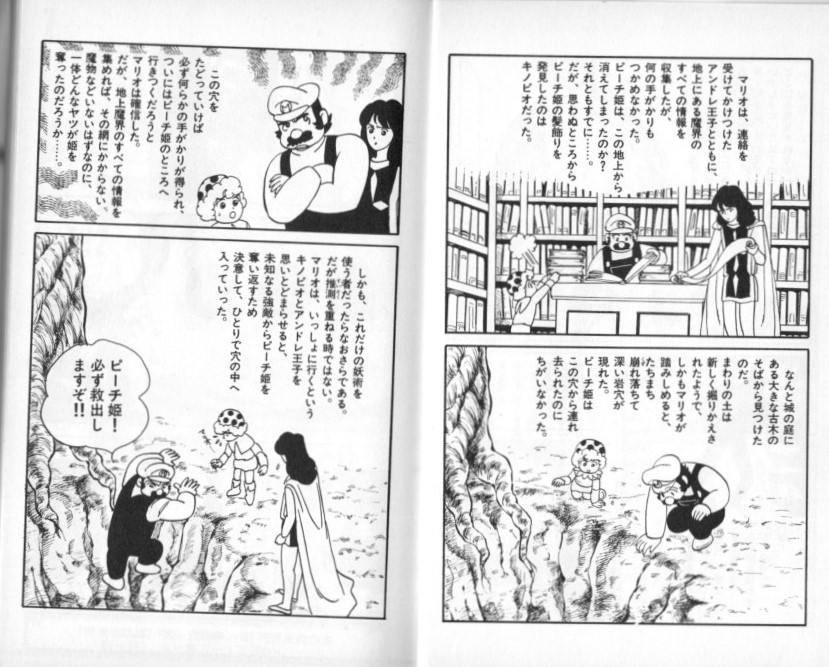

☆ ストーリーは、と申しますと、

ピーチ姫がjまた何ものかの手によってさらわれるのでございますな。

調べてみると、庭に深い岩穴が――。

というわけで、地底世界での冒険の始まりでございます。

地底世界と申しましても、ゲームのマリオのような暗い地下ではなく、

地上とあまり変わらない世界なのでございますな。

空があって雲までたなびいております。

異世界と申してよろしゅうございましょう。

で、そこで知り合った女戦士・マムさんによりますと

この世界は、

あるとき突如現れた魔獣によって、次第に魔界化しつつあるのだとか。

マリオと申しますれば、おとぎ話のようなグラフィックでございますが、

そのようなところは一片もなし。

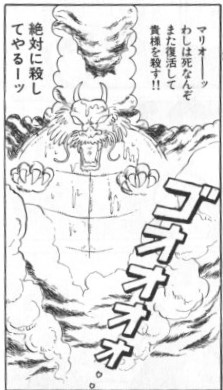

敵も爬虫類を中心とした、こわもてな奴らばかり。

(↑) たとえば、バトルゾーンに出てくるのは、こんな奴ら。

ですからねぇ。感じといたしましては、

映画の『スーパー・マリオ 魔界帝国の女神』のほうが近いわけですよ。

(ニコニコにあったので見てしまいましたー)

もちろんあの作品は、自動車も行き交う近代的な町なのに対し、

こちらは剣と魔法のファンタジー世界なので違いますが、

スーパーマリオと比べた場合、方向性として似ております。

もしかすると、映画を作る際、

参考とした資料の中に混じっていたのかも???

剣と魔法のファンタジーなので、

マリオがヨロイに身を固め、魔剣を手にして戦う場面もけっこうーー。

任天堂がスクウェアとともに

『スーパーマリオRPG』を作ったとき、

任天堂側から、マリオは剣で敵を斬り殺したりしない、

と条件がついたそうでございますが、

これはその前の話なので仕方がございません。

と申しますか、こういった作品を見て

これはマリオじゃないと、そのような条件がつけられたのかもしれませんな。

ストーリー的にも、

マムとともに魔獣の支配から地底世界を救うという話が根幹でございまして、

ピーチ姫を助け出すのが目的とはいえ、ちっともスーマリらしくはございません。

「スーパーマリオブラザーズ」からの出演は、

マリオ、キノビオ、ピーチ姫、

それにゲッソーらしきものがちょこっと出てくる程度。

ラスボスは クッパ

であるものの、最後に正体として出てくるだけなので、

全体をキャラクターとして支配しているという感じはございませんし――。

異世界冒険ものにマリオのキャラクターを載せた

――ストーリー的にはそんな感じですな。

ですから、「原作」という言葉にツッコミを入れたくなりますが、

プレイしてみれば、それはある意味正しいのでございます。

ですから、(1)はそちらということで

それでは、内容を見ていきましょう!!

アドベンチャーヒーローブックス コミック版

「スーパーマリオブラザーズ 外伝2」

原田力男:原作

橘しいな:絵

(勁文社/昭和61年11月)

ちなみに、と申しますか、

外伝1のほうは

わたくし持っておりません。

古本屋さんで1、2並んだ状態で見つけたのでございますが、

衝動買いしないタチなものでございますから、

そのとき買わないで、次の時に見たら2しか残っていなかったという……。

それをご了承いただいた上で

さっそく本論に入ってまいりましょう!

☆ まずはシステム。

能力は、体力・戦闘力・魔力。

10ポイントをそれに割り振ります。

戦闘はバトルポイント表を使うもので、

これら能力のいずれか(複数の場合もある)を

指示されたアルファベットに書かれた

0~6の数字を組み合わせるという方法をとっています。

双葉社や勁文社のゲームブックでおなじみですな。

このやり方は、スピーディでいいという方と、

単純すぎてつまらないという方がおられると思います。

再挑戦の時に、前回の数字の並びを考慮に入れ、

バトルポイントを負けないように並び替えることが出来るのも、

評価の分かれることかと存じますが、

わたくしは肯定的でございます。

再挑戦なんて楽に終わった方がいいですもの。

☆ ストーリーは、と申しますと、

ピーチ姫がjまた何ものかの手によってさらわれるのでございますな。

調べてみると、庭に深い岩穴が――。

というわけで、地底世界での冒険の始まりでございます。

地底世界と申しましても、ゲームのマリオのような暗い地下ではなく、

地上とあまり変わらない世界なのでございますな。

空があって雲までたなびいております。

異世界と申してよろしゅうございましょう。

で、そこで知り合った女戦士・マムさんによりますと

この世界は、

あるとき突如現れた魔獣によって、次第に魔界化しつつあるのだとか。

マリオと申しますれば、おとぎ話のようなグラフィックでございますが、

そのようなところは一片もなし。

敵も爬虫類を中心とした、こわもてな奴らばかり。

(↑) たとえば、バトルゾーンに出てくるのは、こんな奴ら。

ですからねぇ。感じといたしましては、

映画の『スーパー・マリオ 魔界帝国の女神』のほうが近いわけですよ。

(ニコニコにあったので見てしまいましたー)

もちろんあの作品は、自動車も行き交う近代的な町なのに対し、

こちらは剣と魔法のファンタジー世界なので違いますが、

スーパーマリオと比べた場合、方向性として似ております。

もしかすると、映画を作る際、

参考とした資料の中に混じっていたのかも???

剣と魔法のファンタジーなので、

マリオがヨロイに身を固め、魔剣を手にして戦う場面もけっこうーー。

任天堂がスクウェアとともに

『スーパーマリオRPG』を作ったとき、

任天堂側から、マリオは剣で敵を斬り殺したりしない、

と条件がついたそうでございますが、

これはその前の話なので仕方がございません。

と申しますか、こういった作品を見て

これはマリオじゃないと、そのような条件がつけられたのかもしれませんな。

ストーリー的にも、

マムとともに魔獣の支配から地底世界を救うという話が根幹でございまして、

ピーチ姫を助け出すのが目的とはいえ、ちっともスーマリらしくはございません。

「スーパーマリオブラザーズ」からの出演は、

マリオ、キノビオ、ピーチ姫、

それにゲッソーらしきものがちょこっと出てくる程度。

ラスボスは クッパ

であるものの、最後に正体として出てくるだけなので、

全体をキャラクターとして支配しているという感じはございませんし――。

異世界冒険ものにマリオのキャラクターを載せた

――ストーリー的にはそんな感じですな。

ですから、「原作」という言葉にツッコミを入れたくなりますが、

プレイしてみれば、それはある意味正しいのでございます。

ふと気がつくと、今日は桃の節句。

ピーチ姫のひな人形とかってあるのかなぁと思って

検索をしてみたのでございますが、

意外と申しますかやっぱりと申しますか、

これがないのでございますな。

ピーチ姫の旦那様がいらっしゃらない以上仕方がない、

と思っている方が多いのでございましょう。

でもゲームブックファンは知っています。

ピーチ姫に相思相愛の結婚相手がいることを。

そのお方こそ、ポテト王国のアンドレ王子。

このお方でございますな。

2017/12/19 ゲームブッククイズ(6)で出題したので、

覚えていらっしゃる方も多ございましょう。

出典はこれ。

アドベンチャーヒーローブックス コミック版

「スーパーマリオブラザーズ 外伝2」

原田力男:原作

橘しいな:絵

(勁文社/昭和61年11月)

でございます。

それにしても、表紙ソデに「ソロモンの鍵を奪い返し」

とございますが……。

それ何か、別の冒険の気が……。

ピーチ姫のひな人形とかってあるのかなぁと思って

検索をしてみたのでございますが、

意外と申しますかやっぱりと申しますか、

これがないのでございますな。

ピーチ姫の旦那様がいらっしゃらない以上仕方がない、

と思っている方が多いのでございましょう。

でもゲームブックファンは知っています。

ピーチ姫に相思相愛の結婚相手がいることを。

そのお方こそ、ポテト王国のアンドレ王子。

このお方でございますな。

2017/12/19 ゲームブッククイズ(6)で出題したので、

覚えていらっしゃる方も多ございましょう。

出典はこれ。

アドベンチャーヒーローブックス コミック版

「スーパーマリオブラザーズ 外伝2」

原田力男:原作

橘しいな:絵

(勁文社/昭和61年11月)

でございます。

それにしても、表紙ソデに「ソロモンの鍵を奪い返し」

とございますが……。

それ何か、別の冒険の気が……。

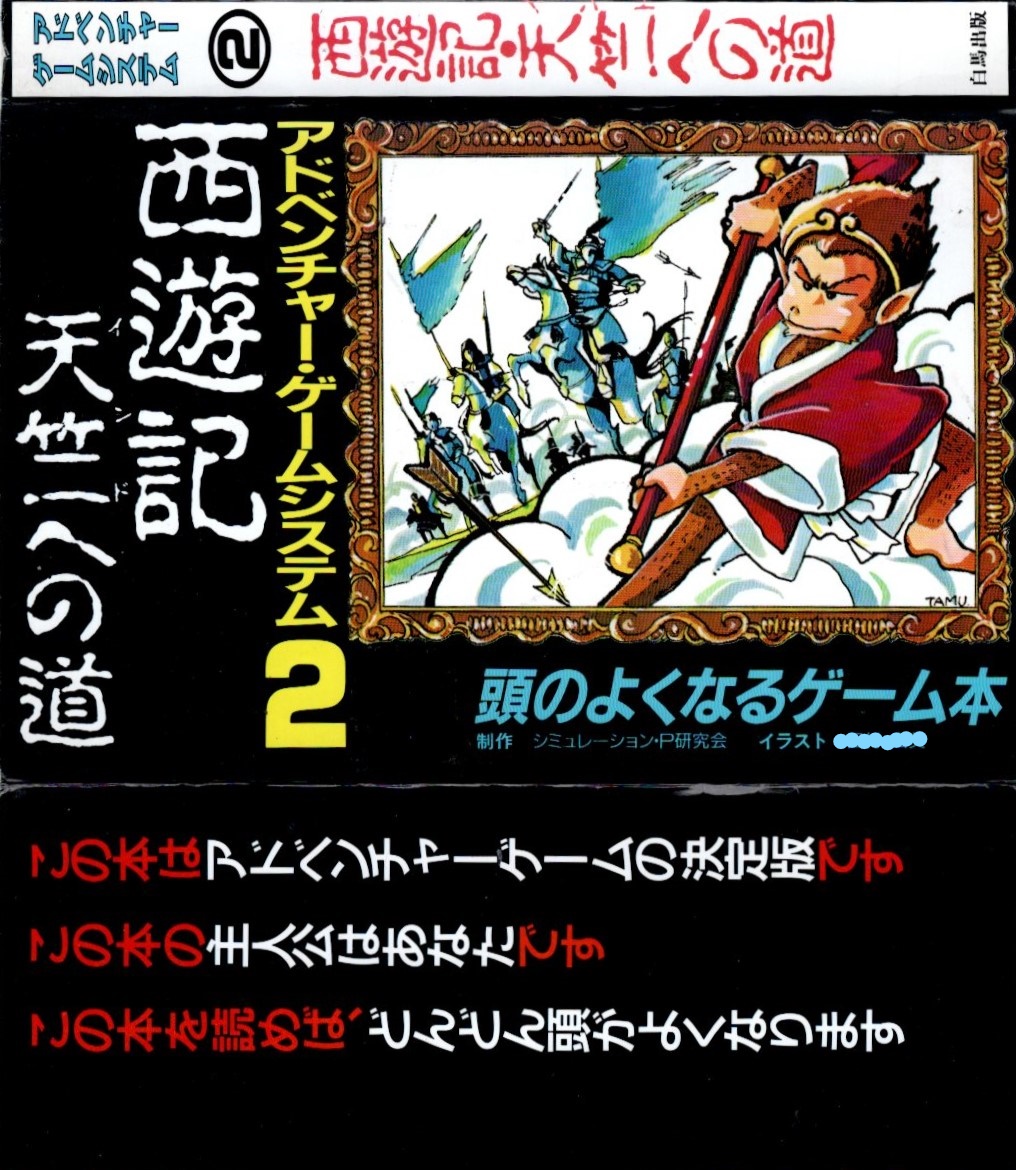

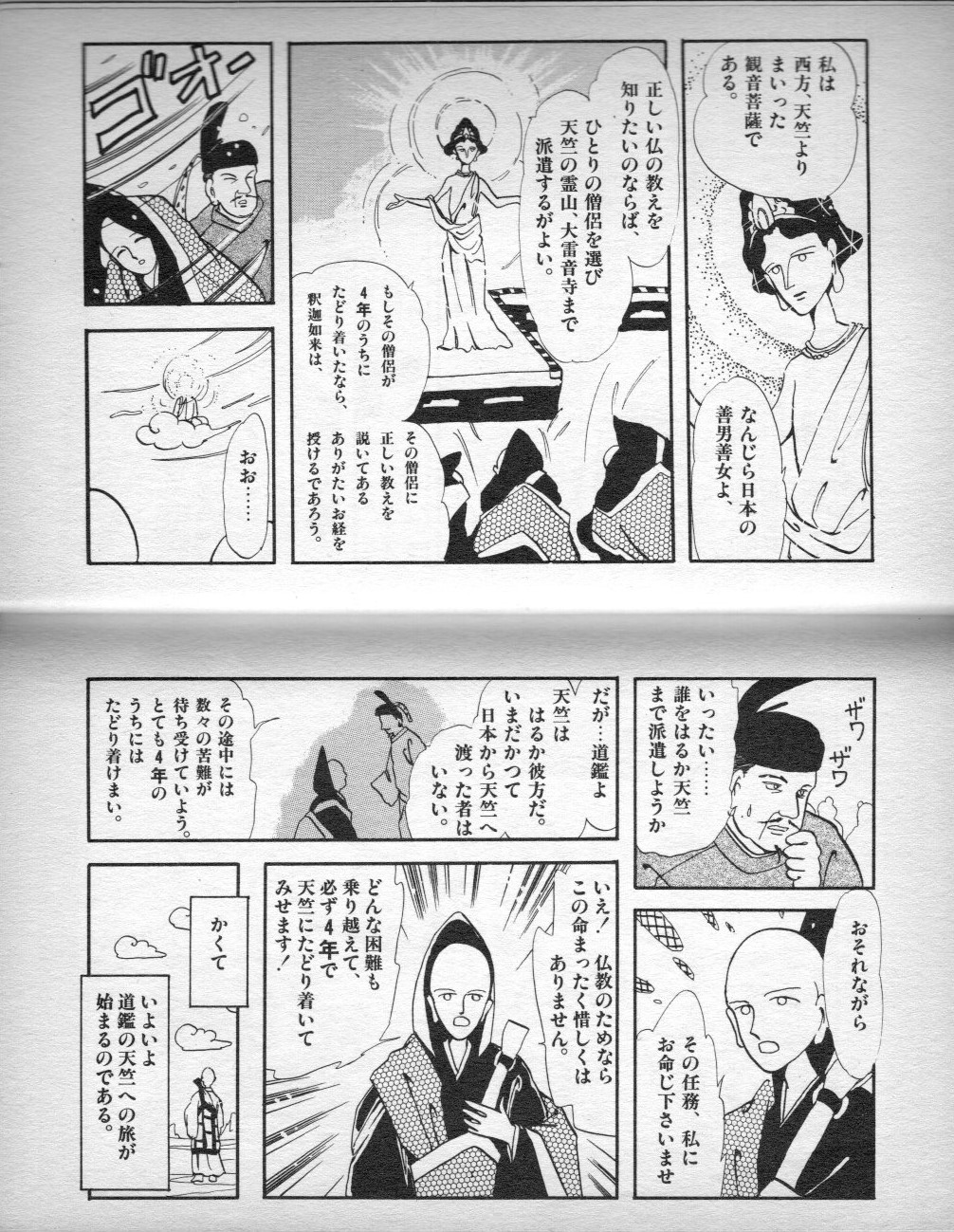

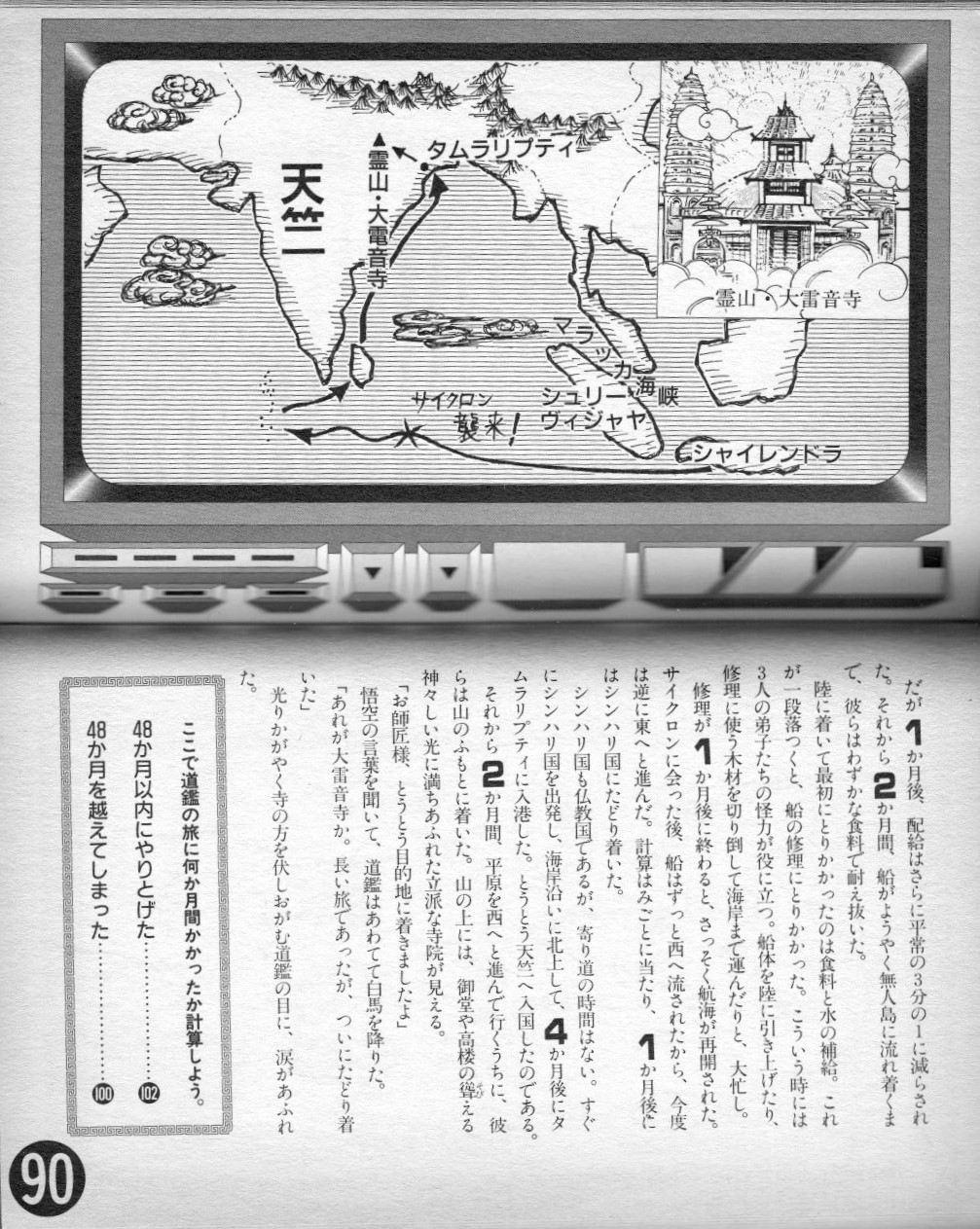

『西遊記 天竺(インド)への道』

シミュレーションプログラム研究会:著

(白馬出版/昭和60年10月)

お話はといえば――。

『西遊記』とございますが、

これは玄奘三蔵さまよりも100年あとの日本の話。

八世紀の中頃。東大寺の毘盧遮那仏が建立されてから

3年の時を経たころでございます。

その記念式典に顕現した観音さまのお達しに応じ、

若手僧侶一の道鑑が天竺をめざして旅立つというもの。

孫悟空や猪八戒、沙悟浄といったおなじみの面々にも、

日本もしくはその近海ですぐに出会います。

この、原作と違う主人公で原作と同じような旅を、というのは、

第一作目の『ザ・チャレンジ 80日間世界一周』

から受け継がれているところでございます。

この作品では明治33年(西暦1900年)に、

ジュール・ヴェルヌの『八十日間世界一周』を読んだ賢次少年が、

本当に80日間で世界が一周できるか賭けをして旅立ちます。

それはさておき。

天竺到達までの期限は4年。

観音さまが別にそんなもの設定しなくても……とは思いますが、

ゲームなのでしかたがない。

本文中には太字で所要期間が何ヶ月か書かれておりますから、

それを記録して進行していくわけでございます。

そう聞くと、

八世紀の半ばの東アジアの歴史や地理に関して詳しい知識があれば有利なのか

とも思えますが、そんなことはございません。

推理力を駆使してルート選択しても、

現実的な、もしくは西遊記らしいトラブルに巻き込まれて

ちょいちょい足止めを喰らいます。

有利に進めることが出来るかは、運次第なのでございます。

なにしろ、103まで数字はふられているものの、それはページ数で、

パラグラフ的にはスタート・ゴール含めて34ぐらいでございますから。

大したことが出来るはずもございません。

こうした

時間を記録していくゲームブックの場合にはしばしばあることでございますが、

分岐をまとめるためにトラブルで時間を調整しているのでございますな、

映画『キャノンボール』(2だったかな、それとも両方?)みたいに――。

たしか、『縄文伝説』もそうだったと記憶しております。

なので当てずっぽうにポンポン行ってよろしいかと存じます。

まぁ、パラグラフ的には少ないものの、ルートは多彩。

シルクロードや海路を行くルートなどもあり、

また8世紀当時の出来事や西遊記というパックボーンもございますから、

変化に富んでいて面白いですよー。

とは申せ、パラグラフ数が少ないのはアダでございますな。

題材がいいのですから、もっとさまざまな展開が見たかったところでございます。

ちなみに、このシリーズ第1弾の『八十日間世界一周』についても少し。

こちらは、イラストを描いた人の表記はなく、絵はそれなりの出来でございます。

システム的にはほぼ同じ。

なので、ストーリー的にも同じようなこと

――題材はいいのだけれどパラグラフが少ない――が申せます。

でも、『八十日間世界一周』のほうが面白かったかな?

だいぶ昔にプレイした記憶なので、あいまいではございますが。

シミュレーションプログラム研究会:著

(白馬出版/昭和60年10月)

お話はといえば――。

『西遊記』とございますが、

これは玄奘三蔵さまよりも100年あとの日本の話。

八世紀の中頃。東大寺の毘盧遮那仏が建立されてから

3年の時を経たころでございます。

その記念式典に顕現した観音さまのお達しに応じ、

若手僧侶一の道鑑が天竺をめざして旅立つというもの。

孫悟空や猪八戒、沙悟浄といったおなじみの面々にも、

日本もしくはその近海ですぐに出会います。

この、原作と違う主人公で原作と同じような旅を、というのは、

第一作目の『ザ・チャレンジ 80日間世界一周』

から受け継がれているところでございます。

この作品では明治33年(西暦1900年)に、

ジュール・ヴェルヌの『八十日間世界一周』を読んだ賢次少年が、

本当に80日間で世界が一周できるか賭けをして旅立ちます。

それはさておき。

天竺到達までの期限は4年。

観音さまが別にそんなもの設定しなくても……とは思いますが、

ゲームなのでしかたがない。

本文中には太字で所要期間が何ヶ月か書かれておりますから、

それを記録して進行していくわけでございます。

そう聞くと、

八世紀の半ばの東アジアの歴史や地理に関して詳しい知識があれば有利なのか

とも思えますが、そんなことはございません。

推理力を駆使してルート選択しても、

現実的な、もしくは西遊記らしいトラブルに巻き込まれて

ちょいちょい足止めを喰らいます。

有利に進めることが出来るかは、運次第なのでございます。

なにしろ、103まで数字はふられているものの、それはページ数で、

パラグラフ的にはスタート・ゴール含めて34ぐらいでございますから。

大したことが出来るはずもございません。

こうした

時間を記録していくゲームブックの場合にはしばしばあることでございますが、

分岐をまとめるためにトラブルで時間を調整しているのでございますな、

映画『キャノンボール』(2だったかな、それとも両方?)みたいに――。

たしか、『縄文伝説』もそうだったと記憶しております。

なので当てずっぽうにポンポン行ってよろしいかと存じます。

まぁ、パラグラフ的には少ないものの、ルートは多彩。

シルクロードや海路を行くルートなどもあり、

また8世紀当時の出来事や西遊記というパックボーンもございますから、

変化に富んでいて面白いですよー。

とは申せ、パラグラフ数が少ないのはアダでございますな。

題材がいいのですから、もっとさまざまな展開が見たかったところでございます。

ちなみに、このシリーズ第1弾の『八十日間世界一周』についても少し。

こちらは、イラストを描いた人の表記はなく、絵はそれなりの出来でございます。

システム的にはほぼ同じ。

なので、ストーリー的にも同じようなこと

――題材はいいのだけれどパラグラフが少ない――が申せます。

でも、『八十日間世界一周』のほうが面白かったかな?

だいぶ昔にプレイした記憶なので、あいまいではございますが。

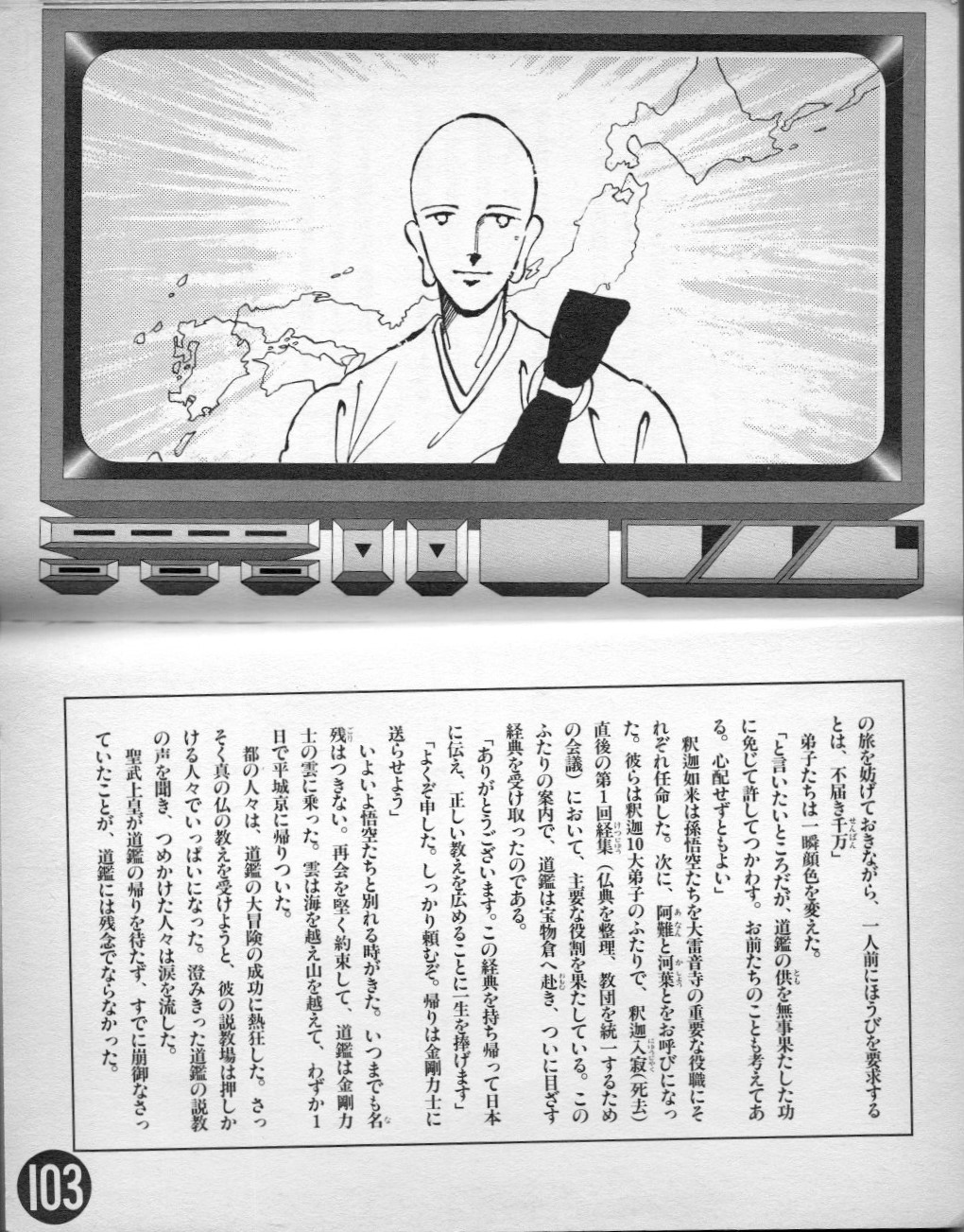

忌火起草

北島行徳 牧野修 加藤一:著

(講談社/2007/12)

PS3で2007/10に発売された、

chunソフトのホラーサウンドノベルのノベライズ。

「亜美編」「京介編」「奇編」を収録しております。

例によって原作はプレイしておりません。

オビには

「分岐によって、マルチエンディングが楽しめる」と

謳ってはございますが、「亜美」編から枝分かれするのは、

北島行徳 牧野修 加藤一:著

(講談社/2007/12)

PS3で2007/10に発売された、

chunソフトのホラーサウンドノベルのノベライズ。

「亜美編」「京介編」「奇編」を収録しております。

例によって原作はプレイしておりません。

オビには

「分岐によって、マルチエンディングが楽しめる」と

謳ってはございますが、「亜美」編から枝分かれするのは、

p.18で「大学の中庭へ行く」と、「奇」編へ、

p.20で「立っていたのは愛美」を選ぶと「京介」編へ、

p.20で「立っていたのは愛美」を選ぶと「京介」編へ、

と、この2カ所のみ。

分岐小説、と申せはいたしますが、スタートが同じ3編の小説でございますな。

各編は

「亜美」編が北島行徳先生、

「京介」編が牧野修先生、

「奇」編が加藤一先生

が、お書きになっておられます。

もとのシナリオを担当した方が、そのままお書きになっているのでございましょう。

「ゲームの元になったオリジナル版に加筆・修正」、とオビには書いてございます。

このオリジナル版というのがどういうものかは分かりませんが、

おそらくゲーム化する以前のシナリオということではございませんでしょうか。

それに加筆・修正ということでございますから、P

S3版とは全体的な流れこそ変わらないものの、

作者の筆により変更はあるということでごさいますな。

分岐はしておりますものの、やはり「亜美」編が基本。

なので順番に読んでいくのが吉かと存じます。

飲めば至高の感覚を得られるというビジョン=忌火起草。

だが、それを口にしたものがつぎつぎとなぞの焼死を遂げていく……。

そんなものに手を出した覚えのない主人公、牧村弘樹だったが、

やがて爪の先が黒くなり、悪夢を見るなど、

忌火起草特有の症状がその身に現れはじめ……。

あらましはそんな感じでございますな。

亜美編・京介編・奇編。

三様の物語は、すべて過去と結びついております。

それぞそれの物語の中で、

忌火起草、ビジョン、今惹草、

という薬の誕生の秘密が語られるのでございますが、

それが現在に因縁をもたらすのでございます。

これら3つのクスリは、

同じものから作られた段階的なものでございまして、

設定上は1つの年表の上に並べられそうなのでございますが、

お話しを広げるにあたって変化していったのでございましょうな。

微妙にズレのあるパラレルワールドになっております。

その互いに重なり合いながらも違う感覚が、

分岐小説らしくてよろしゅうございますな。

三種の薬の成立過程には男女の愛憎劇が関わっておりまして、

それが、作品の主人公、牧村、早瀬、皆川たちに襲いかかる。

その結末も、やはり三話三様。

そこに分岐がないのは、小説としてカッチリと見せるためでございましようか。

あるいは分岐するとめんどうだから?

原作の家庭用ゲーム機版ではさらに多くの話に分岐するものの、

本書を読んだ感じではこの三話で必要にして十分な感じがいたしますな。

おそらく書きたかったのは、

このぐらいのことだったのではございませんでしょうか。

PS3は容量も大きく、

話が3つではプレイヤーが満足しないというのはわかりはいたしますが、

物語の性格上、あまり広げる話でも無いような気がするのでございます。

サウンドノベルが衰退した理由の1つはそういうこと――

ゲーム機の容量が飛躍的に伸びたこともあるんじゃないのかなぁ。

スーパーファミコンぐらいの分量が

物語のまとまりとしても費用対効率的にもちょうどよかったんじゃないでしょうか。

大きくなればまとまりにくくなりますし、中心からズレていくこともございましょう。

容量が大きくなればいいとは限らないものでございます。

さて、まぁ、それはそれとしてでございます。

そのことを抜きにしても、この話には、

設定もしくその説明にどうも欠点があるようにわたくしは感じました。

忌火起草は、

それを飲めば、至高の体験が得られる。

心霊スポットで飲めば、さらに効果があがる。

幽霊が見える。

のだそうでございますが、これがどうもよく分からないのでございます。

幽霊が見えることが、至高の体験なの?

なにか、この説明ではどうも飲みたい気がしないのでございますが……。

それに、至高の体験についての具体的な描写もないんですよねぇ。

これらのことを吹聴しているのが、中森健吾さんだけでございますし……。

ほかの人も飲んだみたいなんですけれど、

どんな体験だったかあまり聞こえてこない……。

健吾さんにしたところで、「すっごい効く」とか「パーッと楽しくなる」とか

言っているだけで、なんか具体的じゃないんですよね。

それにこうしたドラッグの類いは常習性があるものですが、

それもあまり描かれていないような気が……。

特にかわいそうなのは、主人公の牧村弘樹さん。

知らずのうちにビジョンを飲まされたのに、

いい思いはまったくしていないのでございますもの!!

爪が徐々に黒く染まっていったり、悪夢を見たりと、

悪い方の効果は発現するのに、それを飲みたくなるような描写は、一瞬たりとてない。

ホラーだから、

理不尽に降りかかる不幸な部分だけを描けばいいということかもしれませんが、

最初のリアリティがないとあとの話も真に迫っては来ないように思うのでございますが……。

あるいは、複数で書くものなので、最初の設定は薄くして、

あとは各分岐を手がける方に期待したのかもしれませんが、

だとすればそれが悪い方向に働いたという感がございます。

さらに、忌火起草最大の特徴である発火現象。

これがよく分かりません。

何しろ、何の説明もございませんもの。

ホラーですから科学的な説明は必要ございませんが、

だからこそ、因縁めいたものは必要でございますよねぇ。

開発者の情念とか、何か――。

でないと、発火などという大きな効果に、

どうも納得性がないように思うのでございます。

もしかすると、

察しろ、分かれということなのかもしれませんが、

こういうことははっきりと書かれていないと分からないものでございます。

おそらくイメージが先行したのでございましょうな。

画面上の派手さを狙っての炎上なのではございませんでしょうか。

説明なしでもそれにノレる人はノレるかもしれませんが、

そこにいたる今まで書いたようなことで引っかかりを感じたせいか、

炎上が、どうにも唐突に感じられてしまったのでございます。。

というわけで、個人的にはノレませんでしたが、

書いている人たちが書いている人たちですから、

きちんと面白いものにはなっております。

亜美編には、だれがそれをやったかという興味もございます

(ただし読者に推理させる趣向にはなっていない)し、

奇編の愛美ではなく香織エンドというのは、

ちょっとネットで調べたかぎりでは、この本オリジナルの展開じゃないかな?

いずれにせよ、先ほども書いたとおり、

この1冊で必要十分にまとまっている作品だとわたくしは存じます。

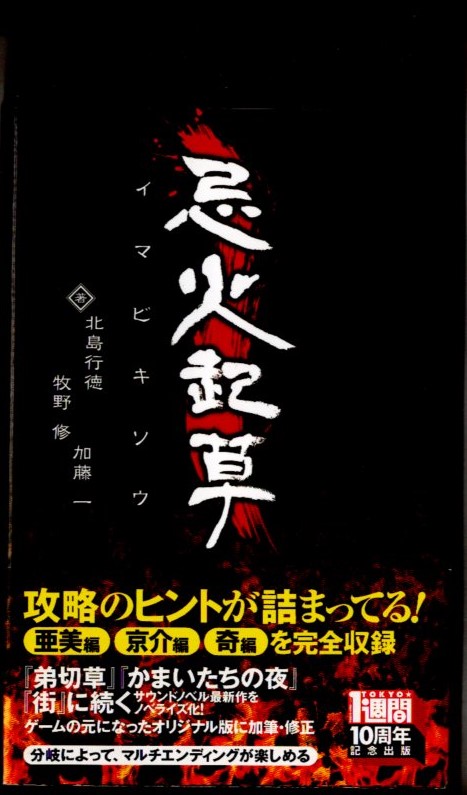

フローチャートはこんな感じです。

『狂瀾怒濤』フローチャート

図のうち、色のついていないところは戦いの場面。

色のついているもののうち、黄色(15,26,18,23)はそれとは別の部分で、

見てお分かりのとおりループしています。

青(21,22)は一時的な和解、

赤(29,30)がエンディング。

全体として無方向移動型だが流れのあるタイプ、といっていいでしょう。

選択によっては数パラグラフでエンディングに達してしまう場合もありますが、

基本的に

脈絡もなく延々と戦い、

時に目先を変えて他の場所へ行ったりしているうちに

和解が生じるも、

結局全員で戦うことになり

エンディングに突入する、

という構成になっています。

選択肢の意味については、微妙。

戦闘では気に入らないという選択を選ぶとキャラクターが入れ替わったりしますが、

展開がさして変わるものでもありません。

でも何か意味ありげ。

特に、最後の選択はそうです。

27では、「ロマンティックな結末を望む」 →30

「皮肉な結末のほうが好み」 →29

28では、「リアリスティックな結末を望む」→30

「とんでもない結末がいい」 →29

と、正反対もしくは全然別の選択肢が、同じ結末へと向かっています。

こうしたナンセンスで意味ありげな部分が、

この作品の文章としての魅力になっているように思われます。

分岐型にした意味も、そこにあるといっていいでしょう。

『狂瀾怒濤』フローチャート

図のうち、色のついていないところは戦いの場面。

色のついているもののうち、黄色(15,26,18,23)はそれとは別の部分で、

見てお分かりのとおりループしています。

青(21,22)は一時的な和解、

赤(29,30)がエンディング。

全体として無方向移動型だが流れのあるタイプ、といっていいでしょう。

選択によっては数パラグラフでエンディングに達してしまう場合もありますが、

基本的に

脈絡もなく延々と戦い、

時に目先を変えて他の場所へ行ったりしているうちに

和解が生じるも、

結局全員で戦うことになり

エンディングに突入する、

という構成になっています。

選択肢の意味については、微妙。

戦闘では気に入らないという選択を選ぶとキャラクターが入れ替わったりしますが、

展開がさして変わるものでもありません。

でも何か意味ありげ。

特に、最後の選択はそうです。

27では、「ロマンティックな結末を望む」 →30

「皮肉な結末のほうが好み」 →29

28では、「リアリスティックな結末を望む」→30

「とんでもない結末がいい」 →29

と、正反対もしくは全然別の選択肢が、同じ結末へと向かっています。

こうしたナンセンスで意味ありげな部分が、

この作品の文章としての魅力になっているように思われます。

分岐型にした意味も、そこにあるといっていいでしょう。

『狂瀾怒濤

あるいは、ブラックドール騒動』

エドワード・ゴーリー:著

柴田元幸:訳

(河出書房新社/2019/10)

"THE RAGING TIDE:or,The Black Doll's Imbroglio"

by Edward Gorey(1987)

あるいは、ブラックドール騒動』

エドワード・ゴーリー:著

柴田元幸:訳

(河出書房新社/2019/10)

"THE RAGING TIDE:or,The Black Doll's Imbroglio"

by Edward Gorey(1987)

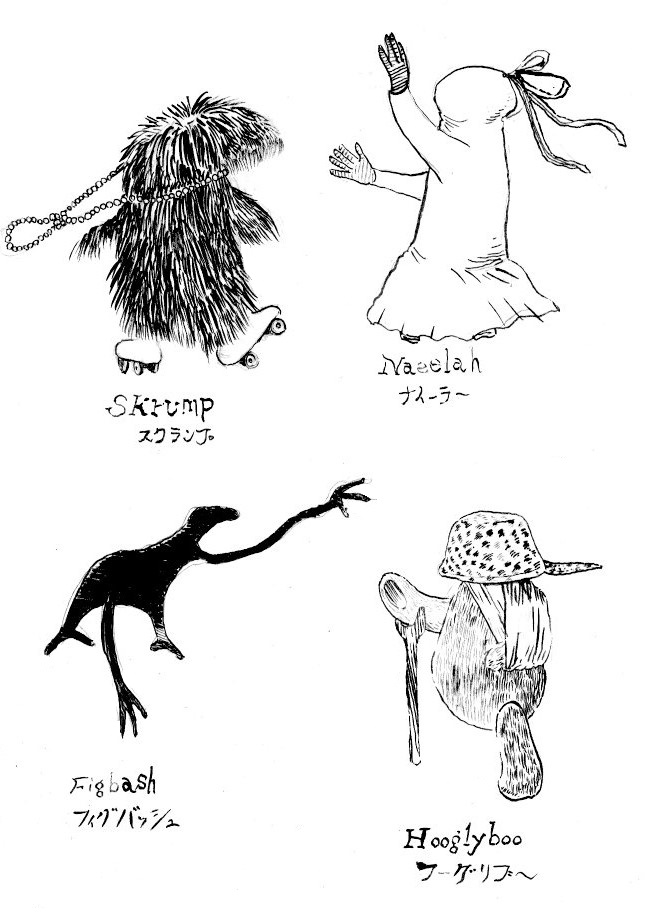

ナンセンスな大人向けの絵本作家として知られるエドワード・ゴーリーの分岐型絵本。

ソデには

「最も優れた『早く続きを読みたくなる面白い本』に挑戦した1冊」とある。

1987年の作だそうだ。

となると、ゲームブック以降の作品ということになるが……。

背景には雲が流れ、

絨毯が敷かれたような模様のある床のうえには

大道具として指の彫像が立ち、あるいは転がり、あるいは折れている。

そんな舞台のうえで、

スクランプ・

ナイーター・

フーグリブー・

フィグバッシュ

という4体の

落描きのようなキャラクターが、

羽根ばたきやクッキーの抜き型、

濡れたお茶の葉など、

そこら辺にありそうなものを手に、

延々と戦い続ける……。

そんなシュールな内容だ。

主人公は「キミ」ではない。

レーモン・クノーの「あなたまかせのお話」と同じで、

読者はあくまで読者の立場にとどまる。

選択肢は「このおはなしが気に入ったなら○○へ」といった具合に、

その話をどう感じたかによって進むのだ。

気に入らなかった場合は、キャラクターの1人が入れ替わったりするが、

普通にページをめくっていたら気がつかない程度だ。

戦いの流れに段取りがあるわけでもなく、

選択肢を無視してランダムにページを開いても、大して違いはないだろう。

絵の雰囲気に負うところが大きいが、全体的にトーンは暗い。

途中、戦闘とは関係ない「脱線」も存在するが、

館に行けば公開日ではなく、庭園に行けば虫の破壊を受けていたりと、

明るい方へは向かわない。

ラスト近くには和解の場面もあるが、そこで食べるものと言えば、

プルーンのワイン煮か、カブの水煮――タイトル下の引用(実は作者の筆)だが、

どちらもぐしゅんとした感じで、なんとも開放感が無い……。

そして和解は長くは続かず、すぐに戦いは再開され……。

そのあとに待っているのは、生にせよ死にせよ、救いのないエンディング。

閉塞感のある作品だ。

『狂瀾怒濤 あるいは、ブラックドール騒動』というタイトルについて、訳者は

「表紙においてのみ」見られ「解説めいたことはおよそ不可能」と書いているが、

おそらく、この表紙の絵こそが果てしない戦いの発端ということなのではないだろうか。

ただし、それがどうなってキャラクターたちが戦いつづけることになったのかは、

読者の想像にまかされている。

そう考えてみると、2つあるエンディングは真のエンディングではなく、

裏表紙の絵こそ、本当のおしまいだということになる。

嬉々としてにしろ、みじめににしろ、最終的には裏表紙のイラストへと行き着くのだ。

ソデには

「最も優れた『早く続きを読みたくなる面白い本』に挑戦した1冊」とある。

1987年の作だそうだ。

となると、ゲームブック以降の作品ということになるが……。

背景には雲が流れ、

絨毯が敷かれたような模様のある床のうえには

大道具として指の彫像が立ち、あるいは転がり、あるいは折れている。

そんな舞台のうえで、

スクランプ・

ナイーター・

フーグリブー・

フィグバッシュ

という4体の

落描きのようなキャラクターが、

羽根ばたきやクッキーの抜き型、

濡れたお茶の葉など、

そこら辺にありそうなものを手に、

延々と戦い続ける……。

そんなシュールな内容だ。

主人公は「キミ」ではない。

レーモン・クノーの「あなたまかせのお話」と同じで、

読者はあくまで読者の立場にとどまる。

選択肢は「このおはなしが気に入ったなら○○へ」といった具合に、

その話をどう感じたかによって進むのだ。

気に入らなかった場合は、キャラクターの1人が入れ替わったりするが、

普通にページをめくっていたら気がつかない程度だ。

戦いの流れに段取りがあるわけでもなく、

選択肢を無視してランダムにページを開いても、大して違いはないだろう。

絵の雰囲気に負うところが大きいが、全体的にトーンは暗い。

途中、戦闘とは関係ない「脱線」も存在するが、

館に行けば公開日ではなく、庭園に行けば虫の破壊を受けていたりと、

明るい方へは向かわない。

ラスト近くには和解の場面もあるが、そこで食べるものと言えば、

プルーンのワイン煮か、カブの水煮――タイトル下の引用(実は作者の筆)だが、

どちらもぐしゅんとした感じで、なんとも開放感が無い……。

そして和解は長くは続かず、すぐに戦いは再開され……。

そのあとに待っているのは、生にせよ死にせよ、救いのないエンディング。

閉塞感のある作品だ。

『狂瀾怒濤 あるいは、ブラックドール騒動』というタイトルについて、訳者は

「表紙においてのみ」見られ「解説めいたことはおよそ不可能」と書いているが、

おそらく、この表紙の絵こそが果てしない戦いの発端ということなのではないだろうか。

ただし、それがどうなってキャラクターたちが戦いつづけることになったのかは、

読者の想像にまかされている。

そう考えてみると、2つあるエンディングは真のエンディングではなく、

裏表紙の絵こそ、本当のおしまいだということになる。

嬉々としてにしろ、みじめににしろ、最終的には裏表紙のイラストへと行き着くのだ。

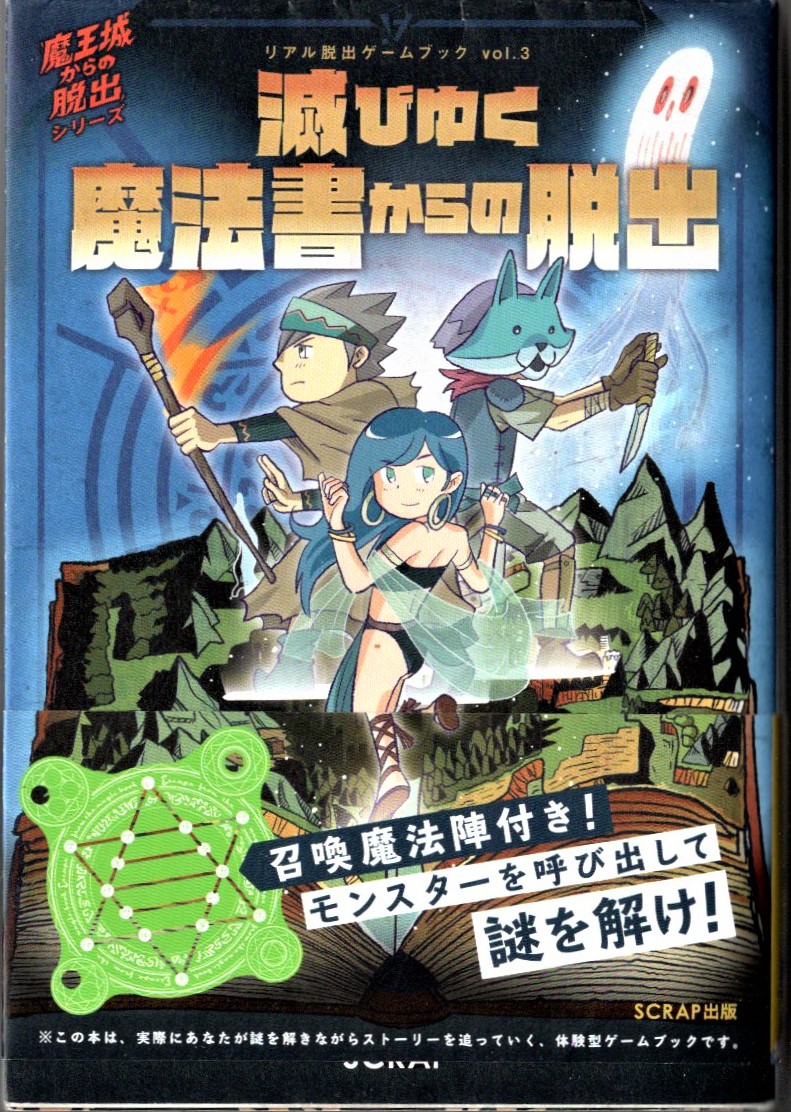

ネタバレ禁止なので大したことは書けませんが、

簡単にですが感想を書いておくことにいたします。

謎に関しては、ヒラメキよりも文章をよく読み、

メモをちゃんととることで解決できる問題が多く、

出題も丁寧で好感が持てました。

さすがに後半はそうも行かなくなりますが。

個人的に難問だったのは、すでに書きましたが、

163と258。258は未だに解けません。

まぁ、

1冊の中には相性の悪い問題も一つや二つはあるということで。

ストーリー

空っぽ人形ということで映画『ユニコ 魔法の島へ』の生き人形、

石板ということで電源ゲーム『moon』(プレイしたことない)の奇盤

なんかが思い浮かびましたが、まぁ関係はございませんでしょう。

さて、

この作品、ストーリーも謎仕立てございまして、

最終章では、それが明らかにされます。

それがなかなか込み入っておりまして、

わたくしなどにはちゃんと理解できていない部分があるやもしれません。

そんなわけで間違っているかもしれませんが――。

簡単にですが感想を書いておくことにいたします。

謎に関しては、ヒラメキよりも文章をよく読み、

メモをちゃんととることで解決できる問題が多く、

出題も丁寧で好感が持てました。

さすがに後半はそうも行かなくなりますが。

個人的に難問だったのは、すでに書きましたが、

163と258。258は未だに解けません。

まぁ、

1冊の中には相性の悪い問題も一つや二つはあるということで。

ストーリー

空っぽ人形ということで映画『ユニコ 魔法の島へ』の生き人形、

石板ということで電源ゲーム『moon』(プレイしたことない)の奇盤

なんかが思い浮かびましたが、まぁ関係はございませんでしょう。

さて、

この作品、ストーリーも謎仕立てございまして、

最終章では、それが明らかにされます。

それがなかなか込み入っておりまして、

わたくしなどにはちゃんと理解できていない部分があるやもしれません。

そんなわけで間違っているかもしれませんが――。

主要人物の関係は意外と複雑。

セカイ系というのでございましょうか、こぢんまりとした終わり方をいたします。

世界の帰結もヨブの口をとおしてシンプルに語られるのみ。

いろいろな場所にいる人たちが、その時どうしているのか、

フラッシュバック的に見せてもいいのに――

と思うのでございますが、こういうのがセカイ系というものなのでしょうなぁ。

ラストは二人の話になり、静的な調子。

最後の謎の解法が感動的だったのだから、もっと大団円でいいのに、

とわたくしは思いました。

もしかすると、

あの作品の最終巻へのオマージュなのかな、とは思います。

そう考えてみるとゾンビが出てくるのも分かりはいたしますが、でも……。

「主人公は君か」問題も気になりました。

主人公=自分だと思ってプレイしていると、

最後になって複雑な人間関係が明らかになって、

どうも置いてきぼりになる感じがあるのでございます。

こうしたキャラクターを描きたかったにしても、

もう少し「君」が入る余地はあったのでは? と、

わたくしなどは思ったのでございます。

今の人は、思わないのかなぁ。

とまぁ、派手な終わり方を期待していたので

わたくしの評価はこんなものでございますが、

違う見方もございましょう。

ラストはきれいな終わり方をいたします。

でも、これって「脱出」なのかなぁ……。

空っぽ人形、どうなるんだろう?

セカイ系というのでございましょうか、こぢんまりとした終わり方をいたします。

世界の帰結もヨブの口をとおしてシンプルに語られるのみ。

いろいろな場所にいる人たちが、その時どうしているのか、

フラッシュバック的に見せてもいいのに――

と思うのでございますが、こういうのがセカイ系というものなのでしょうなぁ。

ラストは二人の話になり、静的な調子。

最後の謎の解法が感動的だったのだから、もっと大団円でいいのに、

とわたくしは思いました。

もしかすると、

あの作品の最終巻へのオマージュなのかな、とは思います。

そう考えてみるとゾンビが出てくるのも分かりはいたしますが、でも……。

「主人公は君か」問題も気になりました。

主人公=自分だと思ってプレイしていると、

最後になって複雑な人間関係が明らかになって、

どうも置いてきぼりになる感じがあるのでございます。

こうしたキャラクターを描きたかったにしても、

もう少し「君」が入る余地はあったのでは? と、

わたくしなどは思ったのでございます。

今の人は、思わないのかなぁ。

とまぁ、派手な終わり方を期待していたので

わたくしの評価はこんなものでございますが、

違う見方もございましょう。

ラストはきれいな終わり方をいたします。

でも、これって「脱出」なのかなぁ……。

空っぽ人形、どうなるんだろう?

このゲームブック、実を申しますと、

買ったのは発売されてすぐのことだったのでございますよね。

ただ、付属品がたくさんございますし、

書き込んだり折り曲げたりもしなければならない様子。

というわけで、どうしようか、かなり迷っていたのでございますが……。

思い切って、もう1冊買ってしまいました~!

まぁ、年に何回も出るものではございませんし、とみずからに言い聞かせまして、

2200円+税。

「攻略のポイント」(p.20)に、

「マップやアドベンチャーシートをコピーしておく」とあって、

「ああ、そうすればよかったのかも」とは思いましたが、

両面コピーが必要なものもございますし、カラーコピー推奨のものも……。

折ったり書き込んだりするものを

すべてコピーするとなると、けっこう手間だと思います。

それでなくともゲームブックでございますから、

何度もページをめくったりいたしますしね。

もし本当にきれいな状態で取っておきたいのならでございますが、

もう1冊買うというのも、1つの手だと存じます。

さて、この本の「攻略のポイント」についてでございますが、

自分なりのものを少し付け加えておくことにいたします。

と申しましても、

p.20-21に書かれていることにほんの少し付け加えた程度、基本的なことでございます。

なので、参考にならないかも知れませんが、念のため。

1. 「ポイント4」には、

「付録は袋やクリアファイルにまとめておく」とございますが、

わたくしは100円ショップで買ってきたA5の透明なケースに入れて保管しておりました。

クリアファイルよりも出し入れが楽でございますし、

本や筆記用具もひとまとめに入れられるので便利なのでございます。

そのまま、本棚に置いてもよろしゅうございますしね。

2. 11/06の(1)にも少し書きましたとおり、

わたくしは記録紙を使わずに、メモはすべてノートに書いております。

こまめにメモをとっていくと、

記号などだけ記録紙に書いていくのが面倒になってくるのですな。

ただし、このゲームブックのように内容物すべてを使うような作品の場合、

記録紙に書いていかないと困ってしまう場合もあると存じます。

ですから、両方に書く、というのが正しくございましょう

(でも、そのちょっとの手間がねぇ……)。

ノートに書く場合は、章の始めや、各場所の名前、それに手がかりなど、

重要な部分は四角で囲んだり(マーカーなど使ったり)して、

はっきり目立たせましょう。

あとで探すときに、迷わないためでございます。

でないと、手がかりをすでに取ってあるのにもかかわらず、

無いと思って詰まってしまう羽目に……。

今回一度、そういうことがございました。

記録紙には鉛筆で、メモは細字のペンで、というのが自分流。

手がかりで、○○を消して○○になどという場合は、

二重線で消すか、矢印で新しい番号になったことを示しておきます。

あとで、前の番号も見ておきたいということはございますからな。

メモはこまめに多めに。

丹念なメモが解法につながる場合もございますからな。

あとで見返したときにストーリーが分かるように、

といきたいところでございますが、

ちゃんと取ったつもりでも、けっこう抜けているものでございます。

あとで見たときにわかりやすいように、

きれいに書いておきたいところでございますが、

わたくしの場合どうもがさつでいけません。

今回の場合、自分のとったメモは、一章につき2ページぐらいかな?

でございました。

3. このゲームブックは、章立てになった双方向移動型のゲームでございます。

基本マップ上にパラグラフナンバーを書いた

すべての場所をまわることになると思ってください。

その順番もございますから、謎が解けない場合は、

そこは後回しにして他の場所を当たってみることにしましょう。

情報が得られるかもしれません。

さらに、このゲームブックでは、

一章で分からなかった手がかりが、あとの章で得られるということもあります。

つまり、その手がかりがなくても次の章に進める場合もあるので、

分からないところは、本当に詰まってから考えたほうがいい、

ということもあります。

特に3章ぐらいからは、

1つの謎が解けて初めて次の謎の手がかりが解放される

ということが多くなっていたような気がしたので、

あせらず別の場所を探してみた方がいいと思われます。

4. 投げ込みのチラシ以外、

おそらくすべてのものをこのゲームブックでは使います。

ですから本と付属物のあらゆるところを見て、そして考えてください。

問題の文章もよく考えて読むように。

ちょっとした言い回しが

実は正解のために必要なヒントになっている場合もあります。

このことに関しては、記録紙を使っていたほうがいいのかも。

メモだとゴチャゴチャしてしまって、

ヒントの言っている意味に気づかないこともあったような気がします。

あとは、ありとあらゆることを試してみましょう。

折ったり書き込んだりを躊躇しないで。

ちなみにこのゲームブック、巻末の付録を切り取り線で切る以外に

ハサミやカッターを使うことはありません。

パズルを切って台無しにしないように念のため。

ありとあらゆることを試していると

ヒントが出ていない答えが先に見つかってしまうこともたまにございますが、

まぁそれは、この手のゲームブックの宿命と言っていいのではないでしょうか……。

5. 【謎を解き、現れた数字のパラグラフへ】と書かれたパズルは、

数が答になっています。当然ですね。

もちろんそれではあまりに単純なので、

そのまま数字で出てくるとは限りません。

言い方だったり、書き方だったり、計算式だったり……。

でもまぁ、いずれにせよ数字です。

そのことを頭に置いておけば、解法が絞られることもございましょう。

出て来た答えが、形が崩れている場合でも、

それが数を示す何かだと思ってみればなんとかそれに見えるものでございます。

6. 謎によっては、2段階になっているものもございます。

ですから、1つのことをやってまだ分からない場合は、

もう一度問題文に立ち返ってみましょう。

もうひとつやるべきことがほのめかされているかもしれません。

とまぁ、こんなところでございましょうか。

今思いつくのは、このぐらいでございます。

買ったのは発売されてすぐのことだったのでございますよね。

ただ、付属品がたくさんございますし、

書き込んだり折り曲げたりもしなければならない様子。

というわけで、どうしようか、かなり迷っていたのでございますが……。

思い切って、もう1冊買ってしまいました~!

まぁ、年に何回も出るものではございませんし、とみずからに言い聞かせまして、

2200円+税。

「攻略のポイント」(p.20)に、

「マップやアドベンチャーシートをコピーしておく」とあって、

「ああ、そうすればよかったのかも」とは思いましたが、

両面コピーが必要なものもございますし、カラーコピー推奨のものも……。

折ったり書き込んだりするものを

すべてコピーするとなると、けっこう手間だと思います。

それでなくともゲームブックでございますから、

何度もページをめくったりいたしますしね。

もし本当にきれいな状態で取っておきたいのならでございますが、

もう1冊買うというのも、1つの手だと存じます。

さて、この本の「攻略のポイント」についてでございますが、

自分なりのものを少し付け加えておくことにいたします。

と申しましても、

p.20-21に書かれていることにほんの少し付け加えた程度、基本的なことでございます。

なので、参考にならないかも知れませんが、念のため。

1. 「ポイント4」には、

「付録は袋やクリアファイルにまとめておく」とございますが、

わたくしは100円ショップで買ってきたA5の透明なケースに入れて保管しておりました。

クリアファイルよりも出し入れが楽でございますし、

本や筆記用具もひとまとめに入れられるので便利なのでございます。

そのまま、本棚に置いてもよろしゅうございますしね。

2. 11/06の(1)にも少し書きましたとおり、

わたくしは記録紙を使わずに、メモはすべてノートに書いております。

こまめにメモをとっていくと、

記号などだけ記録紙に書いていくのが面倒になってくるのですな。

ただし、このゲームブックのように内容物すべてを使うような作品の場合、

記録紙に書いていかないと困ってしまう場合もあると存じます。

ですから、両方に書く、というのが正しくございましょう

(でも、そのちょっとの手間がねぇ……)。

ノートに書く場合は、章の始めや、各場所の名前、それに手がかりなど、

重要な部分は四角で囲んだり(マーカーなど使ったり)して、

はっきり目立たせましょう。

あとで探すときに、迷わないためでございます。

でないと、手がかりをすでに取ってあるのにもかかわらず、

無いと思って詰まってしまう羽目に……。

今回一度、そういうことがございました。

記録紙には鉛筆で、メモは細字のペンで、というのが自分流。

手がかりで、○○を消して○○になどという場合は、

二重線で消すか、矢印で新しい番号になったことを示しておきます。

あとで、前の番号も見ておきたいということはございますからな。

メモはこまめに多めに。

丹念なメモが解法につながる場合もございますからな。

あとで見返したときにストーリーが分かるように、

といきたいところでございますが、

ちゃんと取ったつもりでも、けっこう抜けているものでございます。

あとで見たときにわかりやすいように、

きれいに書いておきたいところでございますが、

わたくしの場合どうもがさつでいけません。

今回の場合、自分のとったメモは、一章につき2ページぐらいかな?

でございました。

3. このゲームブックは、章立てになった双方向移動型のゲームでございます。

基本マップ上にパラグラフナンバーを書いた

すべての場所をまわることになると思ってください。

その順番もございますから、謎が解けない場合は、

そこは後回しにして他の場所を当たってみることにしましょう。

情報が得られるかもしれません。

さらに、このゲームブックでは、

一章で分からなかった手がかりが、あとの章で得られるということもあります。

つまり、その手がかりがなくても次の章に進める場合もあるので、

分からないところは、本当に詰まってから考えたほうがいい、

ということもあります。

特に3章ぐらいからは、

1つの謎が解けて初めて次の謎の手がかりが解放される

ということが多くなっていたような気がしたので、

あせらず別の場所を探してみた方がいいと思われます。

4. 投げ込みのチラシ以外、

おそらくすべてのものをこのゲームブックでは使います。

ですから本と付属物のあらゆるところを見て、そして考えてください。

問題の文章もよく考えて読むように。

ちょっとした言い回しが

実は正解のために必要なヒントになっている場合もあります。

このことに関しては、記録紙を使っていたほうがいいのかも。

メモだとゴチャゴチャしてしまって、

ヒントの言っている意味に気づかないこともあったような気がします。

あとは、ありとあらゆることを試してみましょう。

折ったり書き込んだりを躊躇しないで。

ちなみにこのゲームブック、巻末の付録を切り取り線で切る以外に

ハサミやカッターを使うことはありません。

パズルを切って台無しにしないように念のため。

ありとあらゆることを試していると

ヒントが出ていない答えが先に見つかってしまうこともたまにございますが、

まぁそれは、この手のゲームブックの宿命と言っていいのではないでしょうか……。

5. 【謎を解き、現れた数字のパラグラフへ】と書かれたパズルは、

数が答になっています。当然ですね。

もちろんそれではあまりに単純なので、

そのまま数字で出てくるとは限りません。

言い方だったり、書き方だったり、計算式だったり……。

でもまぁ、いずれにせよ数字です。

そのことを頭に置いておけば、解法が絞られることもございましょう。

出て来た答えが、形が崩れている場合でも、

それが数を示す何かだと思ってみればなんとかそれに見えるものでございます。

6. 謎によっては、2段階になっているものもございます。

ですから、1つのことをやってまだ分からない場合は、

もう一度問題文に立ち返ってみましょう。

もうひとつやるべきことがほのめかされているかもしれません。

とまぁ、こんなところでございましょうか。

今思いつくのは、このぐらいでございます。

終わりました~~!!

最後の問題については、いろいろ語りたい。失敗も含めてあれこれ……。でもネタバレ禁止なんですよねぇ。

最後の問題、あれやこれやしてもどうもうまくいかない。

スタッフ表まで疑ったりして(最後の問題を知っている人は分かりますよね)。

結局。

まさか、もしかしたら……が当たりました。

解法はあれこれするうちに大体気づいたので、あとは一気に……。

ちょっとズレたので、出て来た答にアレッって思いましたけれどね。

すぐに気づいて、正しい答を見つけ出しました~!

これが、なかなか感慨深い。

言いたい、言いたい、言いたい……

ですが、何を言ってもネタバレになりそうなのでございます。

この感じ、たどり着いた方ならお分かりいただけると思います。

正解をサイトで入力するとエンディングとあいなるのでございますが……。

テーマ性もあっていい話なんですけれどねぇ。

とにかく、最終問題の答におぉ~っとなってしまったために、

蛇足と申しますか、どうも色あせてしまう……。

でも、ゲームブックとしては、それで、いや、その方がいいのだと思います。

ただ……ですねえ。

告白いたしますと、すべての問題が解けたわけではございませんでした。

このゲームブック、

サイトでの答の入力は2段階になっているのでございますが、

1段階目の答のあと、ゲームブックに戻ってきてからの2問が出来ませんでした。

最初の問題は、

変なところがあるのではじめからあやしいと思っていたところなんですよねぇ。

ですから、2桁目はすぐにわかったのでございますが、

1桁目がよく分からな……。

かったのでございますが、この記事を書いている途中、外出した際に気がつきました。

それか……。

絵本のほうはお手上げでございました。

どう数字を導きだすのかが分からない。

この世界の文字と、ひらがなとの対応は大体分かったものの、

それが関係してくるのかすらも分からない……。

記録紙を使わず、ノートに書いていたのがいけなかったのかなぁ?

とにかく、結局ズルをして……。

この2問の前の入力問題までは、

非常にいい感じで来ていたのでございますよねぇ。

適度の緊張と開放感があり、これだな・これかよーを繰り返して、

ストーリーを停滞させることなく進めていたのでございます。

例外は、第3章のラストあたりの問題でございますな。

あれは、

石板と宝箱はそれぞれ別に取る、

屋上に脱出する必要はない、

ぐらいのことを書いてくれれば分かったのでございますが、

それはさておき、

それが、この2問で詰まってしまって……。

さすがに最後の方の問題は難しいなぁ。

ラストの入力問題、出来なかったらどうしよう。

ブログに書くの、早まったなぁ……。

などと考えながら、最終問題に挑んだのでございます。

いやぁ、答にたどり着いてよかった。

ホント……。

おっと、ネタバレ禁止なのでございました。

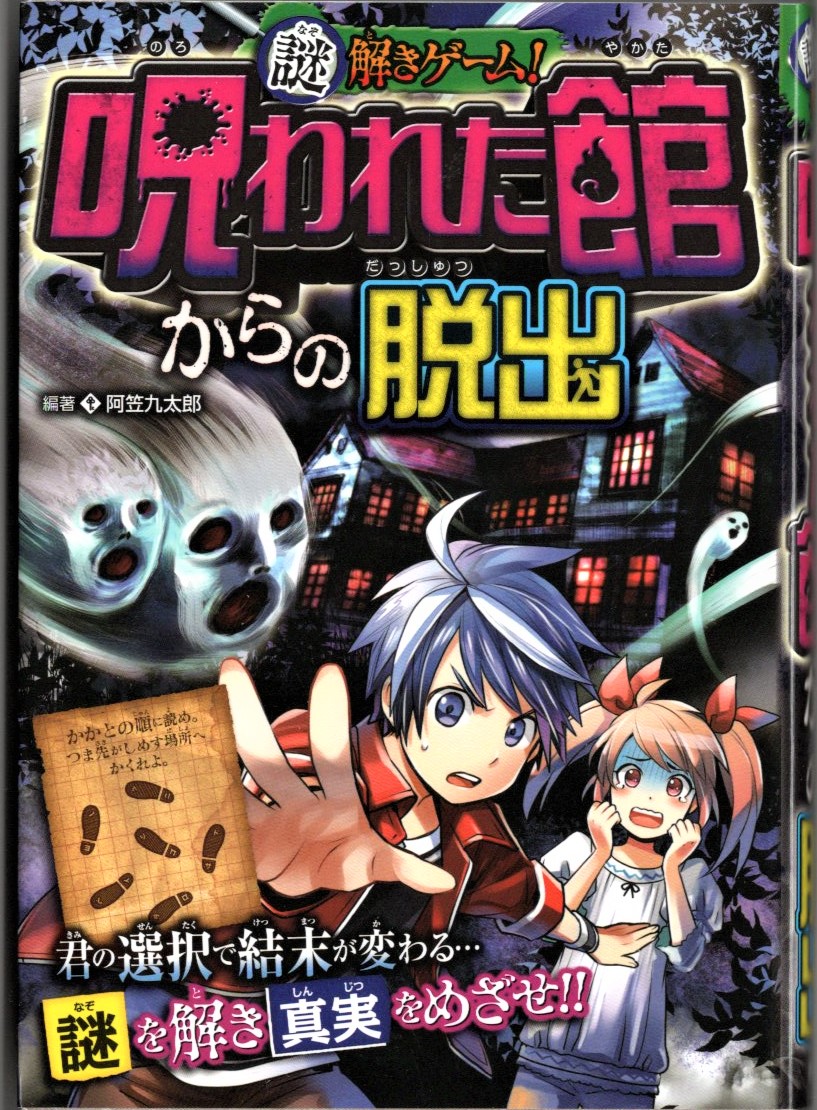

ストーリー2「赤の儀式」。

ストーリー1はあれでおしまい、というわけで、

ストーリー2は新しい話が始まります。

登場人物も代わり、主人公は西川小学校の3人。

中心となる「ぼく」――小島斗真さんは、

「学校でも評判の秀才」だそうで、新たなる謎に期待が広がります。

ストーリーは、

西川小学校では「赤の儀式」のうわさで持ちきりだった。

その儀式を行うと、女の子の霊が現れて、彼女に誰かの名前を告げると、

その子を別世界に連れて行ってしまうらしい。

その霊は、「呪われた館」で行方不明となった女の子で、

彼女を置き去りにした友だちを違う世界に引きずり込もうとしているのだそうだ。

儀式のやり方が書かれた黒いノートは、西川小学校の図書館にあるといううわさだ。

そんなうわさを耳にして、「ウソくさー」といいながらも、

主人公たちは図書館に行き、ホントにそのノートを見つけてしまうのですな。

さっそく、興味本位で儀式を行おうとするのでございますが、

その儀式の手順その1は暗号で書かれておりまして、

それを解くためには、時間と場所と歌の謎を解かなければならない……。

というわけで、謎解きスタートでございます。

まず、「時間」の謎からはじめたのですが、これが難しかった。

「今が6時、11が9時半、では145は?」

ストーリー1はあれでおしまい、というわけで、

ストーリー2は新しい話が始まります。

登場人物も代わり、主人公は西川小学校の3人。

中心となる「ぼく」――小島斗真さんは、

「学校でも評判の秀才」だそうで、新たなる謎に期待が広がります。

ストーリーは、

西川小学校では「赤の儀式」のうわさで持ちきりだった。

その儀式を行うと、女の子の霊が現れて、彼女に誰かの名前を告げると、

その子を別世界に連れて行ってしまうらしい。

その霊は、「呪われた館」で行方不明となった女の子で、

彼女を置き去りにした友だちを違う世界に引きずり込もうとしているのだそうだ。

儀式のやり方が書かれた黒いノートは、西川小学校の図書館にあるといううわさだ。

そんなうわさを耳にして、「ウソくさー」といいながらも、

主人公たちは図書館に行き、ホントにそのノートを見つけてしまうのですな。

さっそく、興味本位で儀式を行おうとするのでございますが、

その儀式の手順その1は暗号で書かれておりまして、

それを解くためには、時間と場所と歌の謎を解かなければならない……。

というわけで、謎解きスタートでございます。

まず、「時間」の謎からはじめたのですが、これが難しかった。

「今が6時、11が9時半、では145は?」

いろいろ計算してもちっともわからない。

角度の問題かな? とも思ったのですが、どうも違うよう。

数字は目くらましで、案外漢字やかなに直す必要があるのでは?

英語はどうだろう? などといろいろやってみるのですが、うまくまいりません。

いったんあきらめて、「場所」と「歌」の謎へ。

すると、そっちはえらく簡単なのですな。

ていうか、解かなくてもアナグラムでわかっちゃう……。

ということは「時間」の問題も、難しくはないはず。

今までの謎と同じ方法で解けるだろう。

と思いつつ謎のページを見ると、これかな、という方法に思い当たりまして……。

やはり、簡単でございました。

計算が必要そうと思わせるのは、一種のミスディレクションでございますな。

そのようにして謎を解いていくと、舞台は

学校の視聴覚室から呪われた館へ、

そしてまた学校の音楽室・理科室・社会準備室へ、

それがすむと呪われた館へと、

次々と移ってまいります。

ストーリー1は、

ゲームとストーリーはそれほど絡んでおりませんでしたが、

2は物語の進行にあわせて謎が出現するような造りになっているのでございますな。

ただ、ね。

謎が簡単。

先ほども書きましたとおり、

主人公が「学校でも評判の秀才」でもございますし、

ストーリー1よりも当然レベルが上がった謎が出るのだろう

と予想していたのでございますが、

それほどでもない。

今まで出た謎から類推できるようなものなので、

すぐにわかってしまうのでございます。

本であることを利用した謎も、1度目は驚くものの、

次からは考慮の対象に入れますし、ね。

アナグラムとかで予想できちゃうのもございましたしーー。

ストーリー1の最後の点つなぎのように、

難しさはなくとも、解くまでに時間をかけるパズルならば、

その緊張感が達成感を高めるのでございますが、

ストーリー2の最後の謎は、そうした作業的な時間もない。

そのため、簡単に終わってしまったという印象が強く、

クライマックス感が薄いのが、残念なところ。

難易度の感じ方は個人差がございますが、わたくしはそう感じました。

とは申せ、どうしても解けない謎が出てくるやもしれません。

そういう方のために、巻末には解き方と答が載っております。

そのあたり親切でございますな。

☆ ☆ ☆

西東社と申しますれば、

『火吹山~』の少し前からから国産ゲームブックを出していた出版社でございます。

バンタム社のコミック版ゲームブックを参考にしたと思われる作品は、

穴あきカードを使った判定など遊びの本としての楽しさもございましたが、

『火吹山~』が出版された後では時代遅れと申しますか、

内容の薄さを感じざるを得ないものでございました。

ゲームブックの衰退の理由とされる、ブーム時の粗製濫造の一角でございますな。

(ゲームブックのブームについては、

双葉社の「ファミコン冒険ゲームブック」あたりとしている方も

おられるようでございますが、

わたくしは、『火吹山~』から1年ぐらい(譲歩して2~3年)を考えております)

(でも、「ブームについて」。文章が恥ずかしいなぁ……)

そんな30年ぐらい前のゲームブックと

この作品を比べるのは意味のないことでございますが、

遊びの本としての楽しさは受け継がれ、

しかもゲームブックとしての体裁はちゃんとしたという感じ。

脱出ゲームなので、

基本は謎を解けたかどうか、失敗か成功かだけの可不可型なのでございますが、

それを感じさせない楽しめる作りになっていると存じます。

先ほど書きましたとおり、ストーリー2の謎がストーリー1より

レベルが上がったものだったらもっとよかったのに、と思いはいたしますが……。

角度の問題かな? とも思ったのですが、どうも違うよう。

数字は目くらましで、案外漢字やかなに直す必要があるのでは?

英語はどうだろう? などといろいろやってみるのですが、うまくまいりません。

いったんあきらめて、「場所」と「歌」の謎へ。

すると、そっちはえらく簡単なのですな。

ていうか、解かなくてもアナグラムでわかっちゃう……。

ということは「時間」の問題も、難しくはないはず。

今までの謎と同じ方法で解けるだろう。

と思いつつ謎のページを見ると、これかな、という方法に思い当たりまして……。

やはり、簡単でございました。

計算が必要そうと思わせるのは、一種のミスディレクションでございますな。

そのようにして謎を解いていくと、舞台は

学校の視聴覚室から呪われた館へ、

そしてまた学校の音楽室・理科室・社会準備室へ、

それがすむと呪われた館へと、

次々と移ってまいります。

ストーリー1は、

ゲームとストーリーはそれほど絡んでおりませんでしたが、

2は物語の進行にあわせて謎が出現するような造りになっているのでございますな。

ただ、ね。

謎が簡単。

先ほども書きましたとおり、

主人公が「学校でも評判の秀才」でもございますし、

ストーリー1よりも当然レベルが上がった謎が出るのだろう

と予想していたのでございますが、

それほどでもない。

今まで出た謎から類推できるようなものなので、

すぐにわかってしまうのでございます。

本であることを利用した謎も、1度目は驚くものの、

次からは考慮の対象に入れますし、ね。

アナグラムとかで予想できちゃうのもございましたしーー。

ストーリー1の最後の点つなぎのように、

難しさはなくとも、解くまでに時間をかけるパズルならば、

その緊張感が達成感を高めるのでございますが、

ストーリー2の最後の謎は、そうした作業的な時間もない。

そのため、簡単に終わってしまったという印象が強く、

クライマックス感が薄いのが、残念なところ。

難易度の感じ方は個人差がございますが、わたくしはそう感じました。

とは申せ、どうしても解けない謎が出てくるやもしれません。

そういう方のために、巻末には解き方と答が載っております。

そのあたり親切でございますな。

☆ ☆ ☆

西東社と申しますれば、

『火吹山~』の少し前からから国産ゲームブックを出していた出版社でございます。

バンタム社のコミック版ゲームブックを参考にしたと思われる作品は、

穴あきカードを使った判定など遊びの本としての楽しさもございましたが、

『火吹山~』が出版された後では時代遅れと申しますか、

内容の薄さを感じざるを得ないものでございました。

ゲームブックの衰退の理由とされる、ブーム時の粗製濫造の一角でございますな。

(ゲームブックのブームについては、

双葉社の「ファミコン冒険ゲームブック」あたりとしている方も

おられるようでございますが、

わたくしは、『火吹山~』から1年ぐらい(譲歩して2~3年)を考えております)

(でも、「ブームについて」。文章が恥ずかしいなぁ……)

そんな30年ぐらい前のゲームブックと

この作品を比べるのは意味のないことでございますが、

遊びの本としての楽しさは受け継がれ、

しかもゲームブックとしての体裁はちゃんとしたという感じ。

脱出ゲームなので、

基本は謎を解けたかどうか、失敗か成功かだけの可不可型なのでございますが、

それを感じさせない楽しめる作りになっていると存じます。

先ほど書きましたとおり、ストーリー2の謎がストーリー1より

レベルが上がったものだったらもっとよかったのに、と思いはいたしますが……。

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

(04/03)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<