025/04/19 きのう、NHKでオンラインカジノの話をやっておりました。やっぱり数値操作と化されているのね。最初は勝ててても、結局負けが込むように出来ているそうでございます。抗議すると、RNG(ランダムナンバージェネレーター)で処理しているので、公平ですと言われるけれど、そんなのデタラメと、元ディーラー役の方が上司に聞いた話としておっしゃっておりました。まぁ、そうでございますよね。賭け事なんてただでさえ怪しいものでございますし、どこの国とも誰が主催者とも知れぬ代物でございますもの。そういうことは当然やっておりましょう。

vol.208のイラストで明かされることになりましたが、

リルドラケンのヴィンセントさんって細マッチョなのですな。

リルドラケンのヴィンセントさんって細マッチョなのですな。

竜系キャラクターはどっしりしているイメージしか無いので、

これは意外でございました。

アニメ「レンズマン」で

竜系宇宙人ウォーゼルさんがやはりスリムだったのですが、

それ以来の驚きでございます。

竜系宇宙人ウォーゼルさんがやはりスリムだったのですが、

それ以来の驚きでございます。

というわけで、vol.210の読者欄に載せていただいたのは、

「奈落の彼方に灯る炎」第七回後編よりイメージしたものでございます。

「奈落の彼方に灯る炎」第七回後編よりイメージしたものでございます。

PR

ブームだったころを思わせるゲームブック

サバイバルゲームブック

『危険生物から逃げろ!』

こざきゆう:著

(Gakken/2022/8)

こざきゆう:著

(Gakken/2022/8)

夏休み、ソウタ(ぼく)と妹のメイは

母親の勤める「リトルアース・研究所」を訪れます。

母親の勤める「リトルアース・研究所」を訪れます。

リトルアースというのは、

異次元空間にある地球を再現した小さな世界だそうで、

雑に申せば生息域を無視したサファリパークですな。

異次元空間にある地球を再現した小さな世界だそうで、

雑に申せば生息域を無視したサファリパークですな。

その別世界のデンジャラスゾーンに

転送されてしまった2人は、

もとの世界に戻るべく進むのでございます。

転送されてしまった2人は、

もとの世界に戻るべく進むのでございます。

そんなところに子供が放り出されたら、

場所を動かずに救助を待ちなさい、となりそうなものでございますが、

このお母さま、そんなことはおっしゃりません。

場所を動かずに救助を待ちなさい、となりそうなものでございますが、

このお母さま、そんなことはおっしゃりません。

止まっていた方が危険と言うことなのでございましょうか。

ゲートを目指すように告げられます。

元いたゲートのまわりには、ハイエナがいて近づけません。

というわけで、子供たちは、凶暴化した動物たちが次々と襲いかかる地帯を、

別のゲート目指して進むのでございます。

別のゲート目指して進むのでございます。

それにしてもこのデンジャラスゾーン=危険な生物だけを集めた場所、

何のために作られたのでございましょう?

何のために作られたのでございましょう?

他の温和な動物と隔離をするため? それとも何か他の目的が──?

研究者の方が本当に動物好きか疑問に思えてくる、

実にゲーム的な設定でございます。

実にゲーム的な設定でございます。

このご本、

監修として上野動物園の園長も務めたことのある方の名が挙げられておりますが、

その下に(データ)と書かれております。

監修として上野動物園の園長も務めたことのある方の名が挙げられておりますが、

その下に(データ)と書かれております。

つまり、巻末の「登場する危険生物」という部分はチェックしているけれど、

物語には関わっていないよ、ということなのでございましょう。

物語には関わっていないよ、ということなのでございましょう。

というわけで、さっそくプレイしてまいります。

プレイして感じたのは、

形式が日本の黎明期のゲームブックに似ているということでございます。

『五竜亭の一夜』を思い起こさせるゲームブック

『異世界冒険ガイド

きみならどうする!? はじめての冒険』

北沢慶/グループSNE:著

(富士見ドラゴンブックス/2022/6)

(富士見ドラゴンブックス/2022/6)

ページ選択式で書かれた、

TRPG入門者向けの本でございます。

TRPG入門者向けの本でございます。

世界は「ソードワールド2.5」。

ですが、特徴的な単語は出てまいりません。

一般的なTRPG全般に対応した作品にございます。

まだTRPGに触れたことのない人が対象なので、

数値など複雑なルールもなし、でございます。

構成はクイズ型。

シチュエーションという章ごとに、

TRPGあるあるの場面が書かれ、

最後にその状況にどう対応するかという問題が四択で出題されます。

最後にその状況にどう対応するかという問題が四択で出題されます。

読者=プレイヤーは、その4つの中から1つを選び、

その下に書かれたページ数に跳んで結果を読むという、

クイズ形式ゲームブックの一般的な形でございますな。

その下に書かれたページ数に跳んで結果を読むという、

クイズ形式ゲームブックの一般的な形でございますな。

ただ違うのは、

答えではなくて行動=やり方を選択するということでございますな。

答えではなくて行動=やり方を選択するということでございますな。

正解は一つとか二つとか、決まっておりますな。

それに対して、やり方は成功すればいいので、いくつ方法があっても構いません。

その違いが、クイズ本と本書を分けるものとなっております。

似たような形式の『五竜亭の一夜』は、

酒場に集まったうちの一人が問題を出し、出題者が正解を発表するという形式、

正解があるのでクイズでございますな。

酒場に集まったうちの一人が問題を出し、出題者が正解を発表するという形式、

正解があるのでクイズでございますな。

その正解に対し、酒場の他の連中が賛同、異論反論を口にしていくことで

答え以外の答を提示していく形式でございます。

答え以外の答を提示していく形式でございます。

その別解を選択肢という形ですべて成功としてしまったのが、本書にございます。

『五竜亭~』からの正統的進化と申してよろしゅうざいましょう。

また、

.令和四年7月

2022/07/01 暴落している(そうですな)仮想通貨についてやっておりました。

仮想通貨はネット上で取引されるので環境に優しいと言われているらしいのですが、

半導体やエネルギーをものすごく使うので実際にはその逆なのだとか。

そういうのってホント分からないものですよねぇ。

そもそも環境に優しいって言われていたことも存じ上げませんでした。

仮想通貨はネット上で取引されるので環境に優しいと言われているらしいのですが、

半導体やエネルギーをものすごく使うので実際にはその逆なのだとか。

そういうのってホント分からないものですよねぇ。

そもそも環境に優しいって言われていたことも存じ上げませんでした。

2022/07/06 NHK-BSでスロベニアの洞窟のことをやっておりました。

その洞窟には竜の伝説があるのだそうでございます。

大雨で洞窟内を流れる川の水量が増すと、

ふもとの村に竜の赤ん坊が流れてくることがあるそう。

この竜の子供、正体はと申しますと、

プロテウスというサンショウウオの一種なのでございますな。

一時流行ったウーパールーパー(アホロートル)。そのやや大ぶりのものでございます。

エラは未発達の翼に見えますし、

つるんとした体表は、

生まれたばかりの竜といわれれば、確かにそう見えるかもしれません。

洞窟の中も、大型の熊の顎(あぎと)の化石が岩壁が露出していたりして、

まさに怪物が住んでいそう。

このような洞窟は他の場所にもあって、

いろいろと伝説を作っていたのでございましょうなぁ。

☆ そういえばサラマンダーも、現実世界でそう呼ばれるものは

サンショウウオの一種だそうですな。

サンショウウオの一種だそうですな。

やはりサンショウウオは竜かその子供と思われていたのでございましょう。

(最初の方は前回の繰り返しになってしまいますが。悪しからず)

この問題と申しますか説、

いくつかのサイトでも取り上げていたのでございますが、

たいていが一刀両断、にべもなしですよね。

いくつかのサイトでも取り上げていたのでございますが、

たいていが一刀両断、にべもなしですよね。

理由は、

もともと滅多にないという意味で「有り難し」という言葉があり、

それの意味が変わったものなので、

オブリガードが語源だということはあり得ない、ナンセンスだ、

それの意味が変わったものなので、

オブリガードが語源だということはあり得ない、ナンセンスだ、

ということでございます。

それで正しいと思うのですが、この『西洋音源の日本語』の作者の方の説は、

有り難うという言葉のそれまでの意味は、

あり得ない、滅多にないで、感謝を意味する「ありがとう」の意味はない。

あり得ない、滅多にないで、感謝を意味する「ありがとう」の意味はない。

そこにザビエルら宣教師たちが日本に来て、

ありがとうを意味する「オブリガード」を盛んに使ったから

音が似た「ありがとう」という言葉が

感謝の意味に変化していったのだ

という主張でございます。

ありがとうを意味する「オブリガード」を盛んに使ったから

音が似た「ありがとう」という言葉が

感謝の意味に変化していったのだ

という主張でございます。

「有り難い」という言葉がそれ以前からあっても、

意味が違うのなら関係ないというのですな。

意味が違うのなら関係ないというのですな。

ですから、

それはあり得ないだろうというところを証明しなければなりません。

それはあり得ないだろうというところを証明しなければなりません。

のですが、

まず、結論から申しますと、わたくしの力ではよく分かりませんでした。

まぁ、

そうそう簡単に論破できないゆえに一冊の本、それも文庫本にまでなっている

のでございましょうし、

あり得ないことを証明するのは難しいことなので、

怪しい学説がまかり通るのでございます

と言い訳を言っておきましょう。

そうそう簡単に論破できないゆえに一冊の本、それも文庫本にまでなっている

のでございましょうし、

あり得ないことを証明するのは難しいことなので、

怪しい学説がまかり通るのでございます

と言い訳を言っておきましょう。

ありがとう以外の言葉でしたら、

簡単そうなのでございますけれどね。

曲がりなりにも根幹。なかなかに難しい。

簡単そうなのでございますけれどね。

曲がりなりにも根幹。なかなかに難しい。

というわけで。

とりあえず、考えてみたことを列挙しておきます。

(0)作者の姿勢

(0.5)戦国時代の日本におけるポルトガルの影響力

(1)「ありがとう」の語形

(1.5)意味

(2)「ありがとう」と「かたじけない」の違い

(2.5)対等の関係

(3)時代

(4)結論

流れとしてはこんな感じで。

なんか0.5単位で並んでおりますが、

考えたことを挿入していった結果こうなったしだいで、

さしたる意味はございません。

諸説ありますの諸説の方

日葡辞書にグラッチェ・ミ~レ!』

レナート・ミナミ:著

(幻冬舎文庫/2022/1)

辞書の中でも、注釈が他の項目に跳んでいるものは、

ゲームブックないし、その周辺領域でございますよね。

そういうわけで、この書も

ゲームブックとして紹介できるのでございますが……。

そのことを抜きにしても。

いや、面白いですよ、このご本。

ひとことでいえば、清水義範先生の『蕎麦ときしめん』に

「序文」という短編がございましたでしょう。

「序文」という短編がございましたでしょう。

『英語語源日本語説』、

日本語の語源は英語にあるというやつ。

それを序文のみではなく、

ホントに一冊の語源辞典にしちゃったのが本書でございます。

もちろん、さすがに英語起源ではございません。

室町後期と申しますか戦国時代、貿易と布教のため、

ザビエル師を嚆矢に多くのポルトガルの方が日本にやってまいりましたよね。

ザビエル師を嚆矢に多くのポルトガルの方が日本にやってまいりましたよね。

そのころにそれらポルトガルの方からもたらされた言葉が、

日本語に影響を与え、今日に至ったというのでございます。

まぁ、パンとかカステラとか、金平糖とかボタンとか

雨合羽のカッパとか、ポルトガル由来の言葉ってあるよね、

とお思いでございましょう。

雨合羽のカッパとか、ポルトガル由来の言葉ってあるよね、

とお思いでございましょう。

一般的に知られているものに関しては、

「ポルトガル由来の日本語」みたいな感じで検索すると出てくるかと思います。

「ポルトガル由来の日本語」みたいな感じで検索すると出てくるかと思います。

そういうものも載ってはおりますが、ところがこの書はそれ以上。

何しろ、発想の発端が、

「ありがとう」って

ポルトガル語でありがとうを意味する「オブリガード」に似てるよね、ですよ。

「ありがとう」って

ポルトガル語でありがとうを意味する「オブリガード」に似てるよね、ですよ。

それでは、それまでの有り難うはどうした、という話になるのですが、

著者の説では、いや、それはあることが難しい、滅多にないということで、

感謝の意味はなかった(感謝の意味は『かたじけない』の方だった)。

その「有り難し」に感謝の意味が加わったのは、

この時代にポルトガル宣教師が「オブリガード」を連発したからだ。

著者の説では、いや、それはあることが難しい、滅多にないということで、

感謝の意味はなかった(感謝の意味は『かたじけない』の方だった)。

その「有り難し」に感謝の意味が加わったのは、

この時代にポルトガル宣教師が「オブリガード」を連発したからだ。

そういう論法なのですな。

ありがとう=オブリガード起源説は、

いくつかのサイトで取り上げられておりまして、

有り難しという言葉があるのだからそんな莫迦なことはない、

と一蹴しておりましたが、

この著者にとってですからそれは、まったく意味を持たないのですな。

いくつかのサイトで取り上げられておりまして、

有り難しという言葉があるのだからそんな莫迦なことはない、

と一蹴しておりましたが、

この著者にとってですからそれは、まったく意味を持たないのですな。

そんな論法で、さまざまな言葉を

ポルトガル語由来にしているわけですが、

1016語でございますから無理筋もしばしば。

ポルトガル語由来にしているわけですが、

1016語でございますから無理筋もしばしば。

ただですねぇ、

自信たっぷりに断定的に書いているので、

あれ?

ホントにそうかなと思ってしまうのもしばしば。

自信たっぷりに断定的に書いているので、

あれ?

ホントにそうかなと思ってしまうのもしばしば。

ぜひ、大きな語源辞典や古語辞典、

国語辞典を傍らに置いて……

と書こうとしたのでございますが、

辞書にも語源が載っていないものも

多く取り上げられているのですよね。辞書にも語源が載っていないものも

ネットで「○○語源」と調べてみても

出てこないものも多くございますし。

出てこないものも多くございますし。

でも、

「ザビエル一行は、日本人の親切に触れる度に

『オブリガード」を連発した」(p.72)

『オブリガード」を連発した」(p.72)

「読者は裁判官、裁判員になって

自由(フレキシブル)な心証で

お読みいただければ幸いです」

と謙虚なところを見せながら、

自由(フレキシブル)な心証で

お読みいただければ幸いです」

と謙虚なところを見せながら、

「ここまで書き終えてみると

ポルトガル文化の影響の大きさに

つくづく驚かされる」と、

自説がすべてはじめから正しいと決まっているか

のような書き方もしていて、

ポルトガル文化の影響の大きさに

つくづく驚かされる」と、

自説がすべてはじめから正しいと決まっているか

のような書き方もしていて、

トンデモ系の感じがするのでございますよね。

まぁ、楽しめると思います。

ページを捲ってみればよろしいかと存じます。

(「オブリガードはありがとうの語源なのか」に続いても構いません)

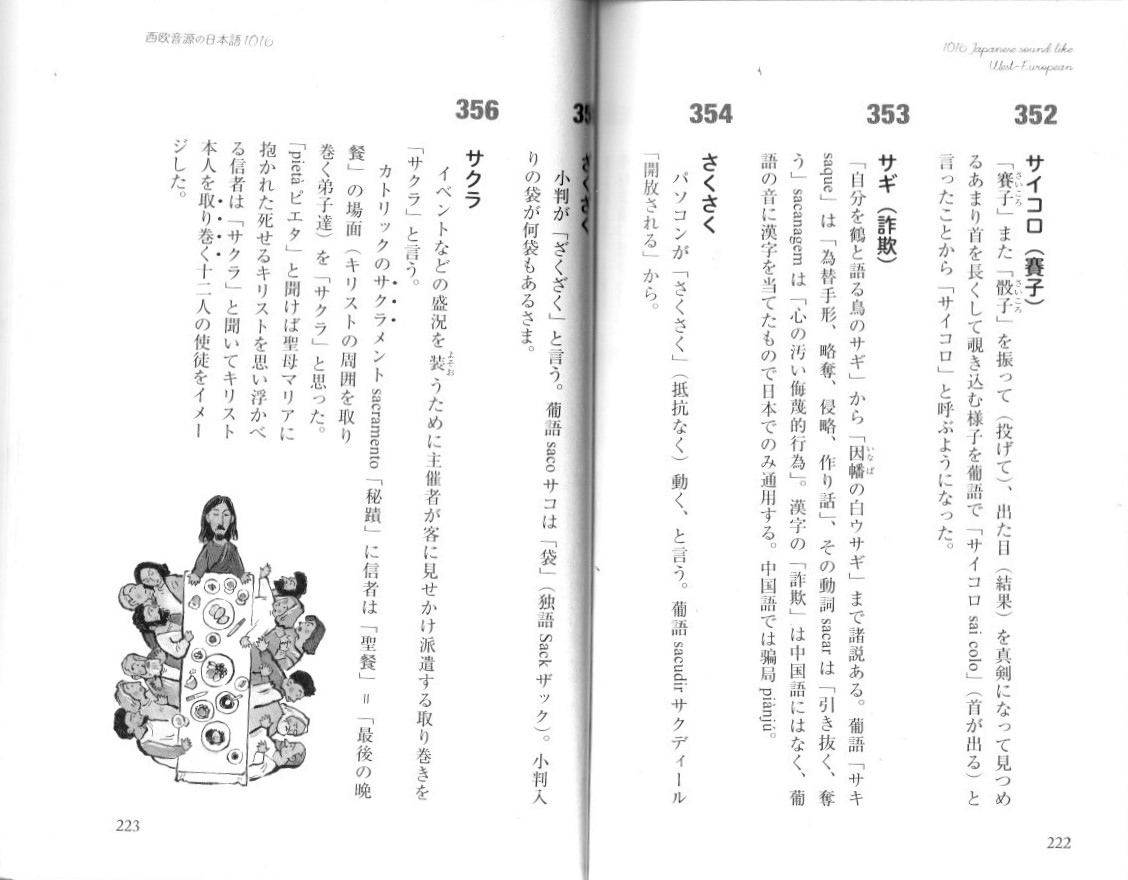

「怪盗クイーン、そんなにも君はサーカスが好きになったのか」

『怪盗クイーンはサーカスがお好き』

ゲームブック

ゲームブック

(はやみねかおる・藤浪智之:著

/講談社青い鳥文庫/2022/6)

/講談社青い鳥文庫/2022/6)

『都市のトム&ソーヤ』シリーズと同じく、

はやみねかおる先生と藤浪智之先生の

お作りになった作品でございます。

怪盗クイーンシリーズの同タイトル作品を、

映画公開に合わせて

ゲームブックにしたものでございますな。

映画公開に合わせて

ゲームブックにしたものでございますな。

2部構成。

1部は、藤浪智之先生担当のゲームブックで、

パラグラフ数は、231(p.8-189)

「きみ」が新米の私立探偵となって大怪盗クイーンを追い、

彼が見物を予告した七輪曲芸団(セブン・リング・サーカス)の謎を追います。

彼が見物を予告した七輪曲芸団(セブン・リング・サーカス)の謎を追います。

2部ははやみねかおる先生担当の小説で

『怪盗は休暇がお好き』と題されておりますな。

『怪盗は休暇がお好き』と題されておりますな。

戦地での公演を実行しようとする七輪曲芸団(セブン・リング・サーカス)

……と怪盗クイーンの暗躍を描いた作品でございます。

2部構成の推理小説と申しますれば、シャーロック・ホームズ。

本作品は2部で過去にさかのぼるわけではございませんが、

すこしそれを思わせました。

本作品は2部で過去にさかのぼるわけではございませんが、

すこしそれを思わせました。

原作は相も変わらず読んでおりませんが、

ゲームブックは、同じストーリーの別視点だと思われます。

ゲームブックは、同じストーリーの別視点だと思われます。

原作では、怪盗クイーンが大活躍するのに対し、この作品では

その怪盗がなりすましているのは誰かを見破る探偵のお話二ございます。

その怪盗がなりすましているのは誰かを見破る探偵のお話二ございます。

ですから、原作・映画・本作、すべてを見ても読んでも楽しめる、

むしろすべてを見る読む方が楽しめるという形になっております。

むしろすべてを見る読む方が楽しめるという形になっております。

ですから、小声で逆を申しますと、

小説だとここでクイーンが活躍しているのだろうな、とか、

映像的な見せ場だろうな、という部分もございます。

小説だとここでクイーンが活躍しているのだろうな、とか、

映像的な見せ場だろうな、という部分もございます。

君は探偵なので、捜査が中心。

なのでアクションといたしましては、少々地味なのでございます。

さて、

(前回からの続き)

とは申せ、『シン・キャプテンウルトラ』をやってくれるとは限りません。

ウルトラシリーズ第3弾は跳ばして、

第4弾をやる可能性だって、あるかも、大いにあるかもです。

その場合、『シン・ウルトラセブン』をやる場合の、

最初の10分はいかなものとなりましょう。

最初の10分はいかなものとなりましょう。

考えてみることにいたします。

『シン・ウルトラマン』と同様、最初は前作のダイジェストから始まると存じます。

ですから。アナウンスされております『シン・仮面ライダー』に続く『シン~』は何だろう、

何がいいと、下馬先でヤジさんたちがいろいろおっしゃっておられます。

何がいいと、下馬先でヤジさんたちがいろいろおっしゃっておられます。

やれ『シン・ガンダム』だの『シン・ウルトラセブン』だの

『~ヤマト』だの『~豪ワールド』だの『~ナウシカ』だの……。

『~ヤマト』だの『~豪ワールド』だの『~ナウシカ』だの……。

これらの根拠は、

もちろんおっしゃっている方が見てみたいというのが大きくございましょうが、

庵野監督が好きだった、もしくは作りたかったと表明している

ことも理由でございますよね。

もちろんおっしゃっている方が見てみたいというのが大きくございましょうが、

庵野監督が好きだった、もしくは作りたかったと表明している

ことも理由でございますよね。

しかし、それでよろしいのでございましょうか?

そのような作品のやりたいことって、

もう『エヴァンゲリオン』など、自分の作品でやっちゃっておりますよね。

絵的なことからテーマ的なものまで含めて。

もう『エヴァンゲリオン』など、自分の作品でやっちゃっておりますよね。

絵的なことからテーマ的なものまで含めて。

ですから、好きな作品を好きなように作っていけば行くほど、

先細りになっていくと思うのでござます。

そのうち、意外に早く、

マンネリだという声が聞こえるようになるのではござ今せんでしょうか。

マンネリだという声が聞こえるようになるのではござ今せんでしょうか。

『シン・ウルトラマン』でさえ、それが見えてしまう。

庵野監督の本当のファンはそれで良いといたしましても、

ネタ元の作品のファンは、庵野先生のテーマは要らない。

絵的な美しさと、物語の楽しさ、濃さを最先端のものにして、

内容については元作品を損なわないように忠実に忠実に作りあげて欲しい、

という思いがあるのではございませんでしょうか。

ネタ元の作品のファンは、庵野先生のテーマは要らない。

絵的な美しさと、物語の楽しさ、濃さを最先端のものにして、

内容については元作品を損なわないように忠実に忠実に作りあげて欲しい、

という思いがあるのではございませんでしょうか。

ただ一方、例は挙げませんが、作家性がない人がリメイクをしても、

結局凡作、元以下どころか見る価値無しにしてしまう可能性だってございますよね。

──まぁ、個性があってダメという場合もございますが、

それは話にならないとしてでございます。

それは話にならないとしてでございます。

ちょっと脇にそれてしまいましたね。

要するに、いつも同じと言われないためには、ガス抜きが必要。

テーマ性などまったくない、ただ面白いだけの作品を

ここでやるべきだと思うのでございます。

ここでやるべきだと思うのでございます。

というわけで。ですね。

何がいいだろうと考えていたところ、ほころびからころり転がり落ちてまいりました。

そう、題にもあげた『キャプテンウルトラ』でございます。

ウルトラシリーズ第3弾。

しかも主人公、キャプテン・ウルトラの本名は本郷武彦ですよ。

まず一切を無視したとしても、

『シン・ウルトラマン』『シン・仮面ライダー』の次にやる作品として

これほどふさわしいものはございません。

これほどふさわしいものはございません。

さらにこの作品、深いテーマ性などというものはございません。

時代劇よろしく、悪い宇宙人をバッタバッタとなぎ倒していく話でございます。

時代劇よろしく、悪い宇宙人をバッタバッタとなぎ倒していく話でございます。

最終回なんて、虚空に∞のマークを描いて、宇宙は無限だ、でございますよ。

明るい未来志向そのものでございます。

庵野監督も深い思想性など入れることなく、

ただ面白さだけを追求できることでございましょう。

ただ面白さだけを追求できることでございましょう。

……まぁ、深いものを入れようと思えばいくらでも入れられるとは存じますが。

とにかくですねぇ。

『キャプテンウルトラ』というのは、

『キャプテンフューチャー』+東映ヒーローもの+トクサツでございますから、

使い勝手がいいのでございますよ。

『キャプテンフューチャー』+東映ヒーローもの+トクサツでございますから、

使い勝手がいいのでございますよ。

『スタートレック』だって『サンダーバード』だって何だってできる。

怪獣や宇宙人を登場させてもいいですし、アクションだって十分出来る。

SFにもファンタジーにもホラーにも振ることができる。

怪獣や宇宙人を登場させてもいいですし、アクションだって十分出来る。

SFにもファンタジーにもホラーにも振ることができる。

『ナウシカ』だってスタートレックの映画みたいな感じてできましょう!!

それに『キャプテンウルトラ』に強いこだわりを持っている人って

そんなにいるとも思えません。

大々的に改変しても文句は言われません。

むしろ喜んでくれるでしょう。

宇宙ステーションや怪獣星人も自由に改変していいでしょうし、

シュピーゲル号の合体や発射シークエンスをもっと凝ったものにしてもいい。

シュピーゲル号の合体や発射シークエンスをもっと凝ったものにしてもいい。

庵野監督にとってもいろいろと楽しめる部分だと思うのでございます。

さらに化ける可能性もございます。

ジョージ・ルーカス監督は『フラッシュ・ゴードン』を撮りたかったのだけど、

権利的に出来なくて『スター・ウォーズ』を作ったというエピソード、

ございましょ?

権利的に出来なくて『スター・ウォーズ』を作ったというエピソード、

ございましょ?

あれでございます。

『キャプテンウルトラ』も『フラッシュ・ゴードン』のようなものでございますから、

それを今の技術、庵野監督の知識と経験で再構築していけば、

『スター・ウォーズ』を越える娯楽作品ができるかもしれないということでございます。

『キャプテンウルトラ』も『フラッシュ・ゴードン』のようなものでございますから、

それを今の技術、庵野監督の知識と経験で再構築していけば、

『スター・ウォーズ』を越える娯楽作品ができるかもしれないということでございます。

というわけで、題にも書いた結論。

庵野監督は『シン・キャプテンウルトラ』を撮るべきだ!!

とあいなるのでございます。

とあいなるのでございます。

『シン・ウルトラマン』では、庵野監督が

スペシウム光線発射のモーションを

担当したそうでございますな。

「ぼくが一番ウルトラマンを上手く演れるんだ」

という誇りでございましょう。

けっして小学生のガキ大将のような発想ではないと存じます。

スペシウム光線発射のモーションを

担当したそうでございますな。

「ぼくが一番ウルトラマンを上手く演れるんだ」

という誇りでございましょう。

けっして小学生のガキ大将のような発想ではないと存じます。

きっと、プレもなくキレも鋭い、修正するのは体型ぐらいの

モーションがとれたのでございましょう。

となると、仮面ライダーの変身ポーズも庵野監督が

演るのでしょうかねぇ。

演るのでしょうかねぇ。

ただ、1号ライダーは13話までと原作からして、変身ポーズはないと予想されます。

となると2号ライダーのモーション?

と思いましたが、考えてみますれば変身ポーズは

変身前でございますから、役者様が演るものでございますな。

変身前でございますから、役者様が演るものでございますな。

演技指導をすることはあっても、

監督がモーションを担当するようなものではございませんでした。

でも、そろい踏み変身はあるかも?

監督がモーションを担当するようなものではございませんでした。

でも、そろい踏み変身はあるかも?

わたくしは主にマンガ版ファンなので変身ポーズは要りませんが、

庵野監督ならそういうツボは外さないかと。

令和四年6月

2022/06/04 フーゴ・ハル先生が来年前半、

昭和初期の日本(*当時)を舞台としたブックゲームを発表するとか。

楽しみ。

2022/06/06 「ガンダムセンチネル」のディープストライカーなどでおなじみの、

超長砲身主砲ユニットと巨大ディスクレドームの組み合わせ。

2022/06/15 『怪盗クイーンはサーカスがお好き』ゲームブック、

買ってまいりました~!!

今回もなかなか見つからなくって、店内の検索機に頼ることに……。

これって青い鳥文庫だったんですね。

『都市のトム&ソーヤ』と同じかと思って、

児童文庫のところはまったくスルーしておりました。

まぁ、シリーズの読者じゃなくて、一見さんだから仕方がない。

にしても、店内に検索機があるお店に行ってよかった。

でなければ、今日は買えないところでごさいました。

2022/06/22 ヒールのついた靴って、

16世紀末まで、ごく一部をのぞいて無かったそうでございます(*)。

それまでの靴は靴底がそのままか、あっても木の板を打ちつけただけぐらい。

珍しいところでは下駄みたいな段があるものもあったようでございます。

ヒールがついたのはファション的な理由とか。

背を高く見せたかったのですな。

でもそうなりますと、それ以前の靴にヒールつけたら嘘ということ──。

まぁ、ファンタジーは現実ではないから関係ございませんか。

((*)紀元前400年、アテネではハイヒールが遊女たちの間で流行していた

とウィキペディアにはございました。

ただ、それはそこで終わったようでございます)

2022/06/24 『シン・ウルトラマン』。冒頭10分ちょっと映像を見ました。

YouTubeで(現在は終了)。

もっと全然しょぼくていいから、やっぱりテレビシリーズで見たかったなぁ。

ところでムラマツキャップに相当するのは誰なんでしょう。

室長? 班長? これだけでは分からないけど、

その人が『シン・仮面ライダー』で立花藤兵衛を演じるんだろうなぁ。

そういう小ネタをはさんできそう。

2022/06/27 テレビで、二酸化炭素に水素を混ぜてメタンを作り、

それを家庭用ガスとして使う、というのを解説しておりました。

家庭用ガスを使えば二酸化炭素は出ますが、

それはメタンを作る際の二酸化炭素と相殺されるので、

二酸化炭素削減になるとおっしゃるのでございます。

こういうのを耳にいたしますと、永久機関や錬金術を思い出しますな。

設備や途中の工程にかかる費用その他は考えなくていいのか、

そう言いたくなっちゃう。

2022/06/28 「最初に一週間を用いたのはシュメール人。

太陰暦を用いていた彼らは、1ヶ月を4等分し、7日ごとに月を祀っていたのだ」

(『地球の歩き方 ムー』p.116)。

そうか、新月と満月、上弦と下弦の半月のときに祈りを捧げていたのか。

1週間が7日なのもそれならば理にかなっている。

勉強になるなぁ。

2022/06/29 暑いですねぇ。

暑中お見舞い申し上げます、ですねぇ。

電気が逼迫していて、電気代も上がっているとか。

クーラーの温度は28℃とか申しますけれど(*)、それって暖房レベル──。

公共の施設とか以外で守っているんでございましょうかねぇ。

わたくしは残念ながら守れません。

家にクーラーがないので仕方ございません。

(*) 今ヤフーニュースで見ましたら、

湿度なども考慮した暑さ指数(WBGT)というもので28℃

なのだそうでございます。

エアコンの設定温度とか室温ではなくて。

だから、湿度が高ければそれらの28℃よりも低いみたい。

そんなこと言われないと分かりませんし、

理解してくれる方ばかりとは思えませんよねぇ……。

もうこうなったらいっそのこと、

1票が3票分の選挙区には1人3票投票権をあげてしまえば

よろしいのではございませんでしょうか。

3枚とも同じ人の名前を書くとは限りませんから、

その方が1票で3票分になるのよりも票がばらけると思います。

あっ、でも、格差が2.5票などというところもあるのでしたね。

それでしたら、ネット投票を標準として、

0.1単位の投票ができるようにしたらよろしゅうございましょう。

格差倍率切り捨ての人数を上限として。

例えば、2.8人分の票でしたら2人の候補者に1.6票と1.2票投票するとか。

当然批判が起こると思いますが、

それによって票の不平等の問題が浮き彫りになることだけでも

よろしいと思うのでございます。

2022/06/04 フーゴ・ハル先生が来年前半、

昭和初期の日本(*当時)を舞台としたブックゲームを発表するとか。

楽しみ。

2022/06/06 「ガンダムセンチネル」のディープストライカーなどでおなじみの、

超長砲身主砲ユニットと巨大ディスクレドームの組み合わせ。

あのルーツって、小林誠先生1980年の「NIGHTFIGHTER1」でございますよね。

あれって、騎士の槍と盾をイメージしたものなのだそうでございます

(『飛ぶ理由』小林誠(大日本絵画/2013/11)。

なるほど。

あれって、騎士の槍と盾をイメージしたものなのだそうでございます

(『飛ぶ理由』小林誠(大日本絵画/2013/11)。

なるほど。

2022/06/15 『怪盗クイーンはサーカスがお好き』ゲームブック、

買ってまいりました~!!

今回もなかなか見つからなくって、店内の検索機に頼ることに……。

これって青い鳥文庫だったんですね。

『都市のトム&ソーヤ』と同じかと思って、

児童文庫のところはまったくスルーしておりました。

まぁ、シリーズの読者じゃなくて、一見さんだから仕方がない。

にしても、店内に検索機があるお店に行ってよかった。

でなければ、今日は買えないところでごさいました。

2022/06/21 トンチは頓智と書きますよね。

一方トンマは頓馬。

同じ頓という字を使っていながら、一方は頭がよく、もう片方はその逆。

いったい頓という字にはどういう意味があるのだろう。

実はトンチも悪い意味ではないのかな、と思って調べてみました。

するとトンマの方は当て字でこの字とは関係ないみたい。

頓智の頓はすばやいという意味があって、

ですから瞬間的な知恵とでもいう意味でございましょう。

一方トンマの方はトンチキやノロマからの転訛という説もあるそうですが、

確たる語源はないみたい。

もしかすると鈍(どん)がトンになったとか?

ノロマも漢字で書くと鈍間でございますからな。

それを読めない人がドンマと読んだということは、ありそうな話でございます。

わたくしといたしましては、そういう説を出しておくことにいたしましょう!!

一方トンマは頓馬。

同じ頓という字を使っていながら、一方は頭がよく、もう片方はその逆。

いったい頓という字にはどういう意味があるのだろう。

実はトンチも悪い意味ではないのかな、と思って調べてみました。

するとトンマの方は当て字でこの字とは関係ないみたい。

頓智の頓はすばやいという意味があって、

ですから瞬間的な知恵とでもいう意味でございましょう。

一方トンマの方はトンチキやノロマからの転訛という説もあるそうですが、

確たる語源はないみたい。

もしかすると鈍(どん)がトンになったとか?

ノロマも漢字で書くと鈍間でございますからな。

それを読めない人がドンマと読んだということは、ありそうな話でございます。

わたくしといたしましては、そういう説を出しておくことにいたしましょう!!

2022/06/22 ヒールのついた靴って、

16世紀末まで、ごく一部をのぞいて無かったそうでございます(*)。

それまでの靴は靴底がそのままか、あっても木の板を打ちつけただけぐらい。

珍しいところでは下駄みたいな段があるものもあったようでございます。

ヒールがついたのはファション的な理由とか。

背を高く見せたかったのですな。

でもそうなりますと、それ以前の靴にヒールつけたら嘘ということ──。

まぁ、ファンタジーは現実ではないから関係ございませんか。

((*)紀元前400年、アテネではハイヒールが遊女たちの間で流行していた

とウィキペディアにはございました。

ただ、それはそこで終わったようでございます)

2022/06/24 『シン・ウルトラマン』。冒頭10分ちょっと映像を見ました。

YouTubeで(現在は終了)。

もっと全然しょぼくていいから、やっぱりテレビシリーズで見たかったなぁ。

ところでムラマツキャップに相当するのは誰なんでしょう。

室長? 班長? これだけでは分からないけど、

その人が『シン・仮面ライダー』で立花藤兵衛を演じるんだろうなぁ。

そういう小ネタをはさんできそう。

2022/06/27 テレビで、二酸化炭素に水素を混ぜてメタンを作り、

それを家庭用ガスとして使う、というのを解説しておりました。

家庭用ガスを使えば二酸化炭素は出ますが、

それはメタンを作る際の二酸化炭素と相殺されるので、

二酸化炭素削減になるとおっしゃるのでございます。

こういうのを耳にいたしますと、永久機関や錬金術を思い出しますな。

設備や途中の工程にかかる費用その他は考えなくていいのか、

そう言いたくなっちゃう。

2022/06/28 「最初に一週間を用いたのはシュメール人。

太陰暦を用いていた彼らは、1ヶ月を4等分し、7日ごとに月を祀っていたのだ」

(『地球の歩き方 ムー』p.116)。

そうか、新月と満月、上弦と下弦の半月のときに祈りを捧げていたのか。

1週間が7日なのもそれならば理にかなっている。

勉強になるなぁ。

2022/06/29 暑いですねぇ。

暑中お見舞い申し上げます、ですねぇ。

電気が逼迫していて、電気代も上がっているとか。

クーラーの温度は28℃とか申しますけれど(*)、それって暖房レベル──。

公共の施設とか以外で守っているんでございましょうかねぇ。

わたくしは残念ながら守れません。

家にクーラーがないので仕方ございません。

(*) 今ヤフーニュースで見ましたら、

湿度なども考慮した暑さ指数(WBGT)というもので28℃

なのだそうでございます。

エアコンの設定温度とか室温ではなくて。

だから、湿度が高ければそれらの28℃よりも低いみたい。

そんなこと言われないと分かりませんし、

理解してくれる方ばかりとは思えませんよねぇ……。

2022/06/30 選挙ですなぁ。

こういうときに話題となるのが一票の格差。

2.99倍ならよくて、3倍なら違憲というのが面白いですな。

いや、両方ともダメなのですが。

こういうときに話題となるのが一票の格差。

2.99倍ならよくて、3倍なら違憲というのが面白いですな。

いや、両方ともダメなのですが。

もうこうなったらいっそのこと、

1票が3票分の選挙区には1人3票投票権をあげてしまえば

よろしいのではございませんでしょうか。

3枚とも同じ人の名前を書くとは限りませんから、

その方が1票で3票分になるのよりも票がばらけると思います。

あっ、でも、格差が2.5票などというところもあるのでしたね。

それでしたら、ネット投票を標準として、

0.1単位の投票ができるようにしたらよろしゅうございましょう。

格差倍率切り捨ての人数を上限として。

例えば、2.8人分の票でしたら2人の候補者に1.6票と1.2票投票するとか。

当然批判が起こると思いますが、

それによって票の不平等の問題が浮き彫りになることだけでも

よろしいと思うのでございます。

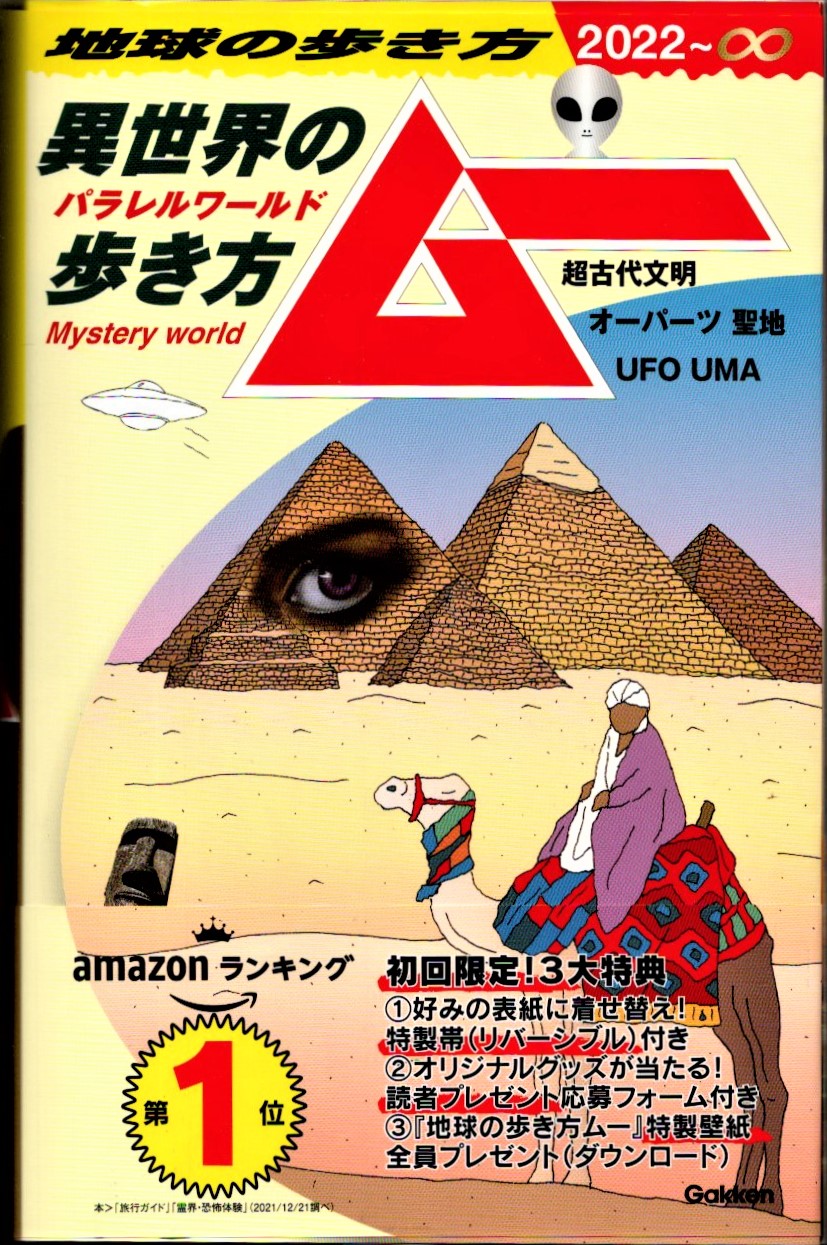

『地球の歩き方 ムー 異世界(パラレルワールト)の歩き方』

(地球の歩き方・学研プラス/2022/2)

(地球の歩き方・学研プラス/2022/2)

安田均先生が「Role&Roll vol.210」で

紹介していたこともあって買ってみました。

『地球の歩き方』なのに置いてあったのは、

サブカルのコーナー。

サブカルのコーナー。

だからこそ目に留まったわけでございますが。

なぜなのでございましょう。

なぜなのでございましょう。

『地球の歩き方』と「ムー」。

この悪魔合体かすごい!

『地球の歩き方』は、2021年1月にダイヤモンド・ビッグ社から

学研グループに事業譲渡されたそうで、だからこそ成立した企画なのでしょうが、

それにしても、

こういう発想はいったいどこから出てくるんだ──、

と思っておりました。

が、本書をひもとき、巻末の既刊リストを見ましたら、

すでにこれまでにも

パワースポットや世界遺産、カレー図鑑とかいろいろとやっているわけですな。

すでにこれまでにも

パワースポットや世界遺産、カレー図鑑とかいろいろとやっているわけですな。

それを目にしますと、新しいという感じではございませんなぁ。

むしろ、当然の流れなのかも?

「ムー」と申しますれば、

限りなく怪しい雑誌、触ればなにか憑かれそう、

という印象しかございませんでしたので、

これまで触れたことも、なるべくなら近づいたこともございませんでした。

ですがこの『地球の歩き方』は果てしなくポップ。

おどろおどろしいはずのイラストも、何か陽気な感じがいたします。

「ムー」ってこんな感じだったの~?

『地球の歩き方』とのコラボだからこんなにパロディっぽくなっているの?

少なくとも昔は真に迫っておどろおどろしい感じだったけど、

1999年の7の月が終了したことや

「と学会」のせいで変化していったのでございましょうか?

それとも、傍から見るとおどろしげだけれど、中はそうでもないとか?

触れたこともないわたくしにとっては、謎・謎・謎。

謎は謎のままがいいというたぐいの謎でございます。

「地球の歩き方」のほうも、あまり手に取ったことがございません。

旅行には行きませんし、図書館にもございますが、

絵の資料といたしましては、写真の大きい写真集の方を手に取っちゃいますからな。

そんなわたくしが、パラパラとめくってみたのでございます。

藤原夢雨

(河出書房新社/2022/2)

注釈によってつながっていく小説、

ということで買ってみました。

ということで買ってみました。

フーゴ・ハル先生が『R・P・G』に

連載していた「虚しい口」みたいに

分岐したりループしたりがあるかも?

と期待したのでございますが、

予想どおりそういうものはございません。

節の中にアスタリスクは一つ。

その*部分の註がその文章に続きます。

例えば「北斎」だったら、北斎の説明がひとしきり入り、

「北斎は」というふうに、自然にお話に戻っていくわけですな。

その間に段落を挟むこともございません。

ごく自然に続いていくのでございます。

「北斎は」というふうに、自然にお話に戻っていくわけですな。

その間に段落を挟むこともございません。

ごく自然に続いていくのでございます。

初登場の人物や物事を説明してから物語を続けていくということは、

別段珍しいことではございません。

別段珍しいことではございません。

ですからひどく変わったことをしているというわけでもございませんが、

これが作品にある種のテンポを与えていて面白いのでございます。

これが作品にある種のテンポを与えていて面白いのでございます。

それと、最後の方、画家たちが退場する場面。

そこでの注釈は句点の意味を果たしている気がいたします。

そのために注釈小説という形を採ったようなような気もするのでございます。

そこでの注釈は句点の意味を果たしている気がいたします。

そのために注釈小説という形を採ったようなような気もするのでございます。

ジャンル的にはマジックリアリズムでいいのかな。

本の紹介をそのままもって来ちゃうと、

町にふらりと現れて、空き家に棲み着いた、歳を取らない女・サイトウ。

彼女が山の中に建てた神社が祀るのは、6人の巨匠画家ーー

北斎、レンブラント、モネ、ダリ、ターナー、フリードリヒ。

やがて町は、

神様として現代に蘇った画家たちの描く絵画世界に染まっていくのだったが…。

彼女が山の中に建てた神社が祀るのは、6人の巨匠画家ーー

北斎、レンブラント、モネ、ダリ、ターナー、フリードリヒ。

やがて町は、

神様として現代に蘇った画家たちの描く絵画世界に染まっていくのだったが…。

有名な画家たちを集めてご神体にしたのは、

彼らが巨匠としてあがめたてられている、

つまり信仰されている、

信仰されているのなら神であろうという理屈なのでございますな。

彼らが巨匠としてあがめたてられている、

つまり信仰されている、

信仰されているのなら神であろうという理屈なのでございますな。

その結果はみごとに現われ、

北斎の絵を神社に置くとテレビの中のタレントが役者絵風に、

モネの絵だとあたり一面が

印象派風のふわふわとした光に包まれるといった具合にございます。

そうして山に住むことになった画家の方々と、

幻想にふわっとくるまれた漁村の日常が

サイトウを中心に描かれていくことになります。

幻想にふわっとくるまれた漁村の日常が

サイトウを中心に描かれていくことになります。

(上で書こうと思ったのですが、長くなってしまったのでこちらへ

この頃こういうの多いなぁ)

数日前、NHK-Bs3で「世界サブカルチャー史」1950-60年代、1960-70年代を見ました。

この頃こういうの多いなぁ)

数日前、NHK-Bs3で「世界サブカルチャー史」1950-60年代、1960-70年代を見ました。

・アメリカは第二次大戦後、安定的な経済の高度成長で、

保守的な中流層が大半を占めるようになる。

保守的な中流層が大半を占めるようになる。

頼もしい父親と優しい主婦としての母親という家族像が理想とされ、

それが当時のホームコメディーにも現われている。

それが当時のホームコメディーにも現われている。

・一方、経済の安定はベビーブームを呼び、

そうして生まれた子供たちが10代となる1950-1960年代には

一つの文化層を形成するようになった。

ティーンエイジャーの出現である。

それまでの主人公は大人──社会人であったが、

『理由なき反抗』を皮切りに、この世代を主人公にした作品が創られるようになった。

・保守的な親世代に反抗し、彼らは新しい文化を創っていくことになる。

・1960-70年代は、理想のアメリカ像にほころびが出始める。

黒人差別、男女の不平等、政治的腐敗も明らかになる。

ベトナム戦争が終了しその意味が取りざたされる。

経済も不安定になり失業者が増加する。

50年代に描かれていた理想の家族像は、

収入を担っていた「たのもしい」父親が、職を失い、権威を失うことで崩壊する。

黒人差別、男女の不平等、政治的腐敗も明らかになる。

ベトナム戦争が終了しその意味が取りざたされる。

経済も不安定になり失業者が増加する。

50年代に描かれていた理想の家族像は、

収入を担っていた「たのもしい」父親が、職を失い、権威を失うことで崩壊する。

・1970年代後半は、『スターウォーズ』のような

現実とかけ離れた夢に逃げ込むような作品が創られる。

かなりはしょりましたが、大体こんな感じでございました。

50年代が保守、60年代が反動、70年代が混迷といったところでございましょうか。

番組は、5-60年代はまとまっておりましたが、

70年代は、少々とっ散らかっていたような印象も──。

それは、70年代の方が新しい映画がいろいろと出てきたからかもしれません。

70年代は、少々とっ散らかっていたような印象も──。

それは、70年代の方が新しい映画がいろいろと出てきたからかもしれません。

印象的だったのは、やはり

60年代のカウンターカルチャーがベビーブームを起としているところでございますな。

60年代のカウンターカルチャーがベビーブームを起としているところでございますな。

何か文化の革新と申しますと、

その時代の芸術家とか思想家ばかりに注目が集まり、

彼らが世界を動かしてきたように語られたりもいたしますが、

そこには時代の趨勢、大量の若者が発生し、

その前の世代と対抗できるような発言力を持ったということも

重要だということでございます。

その時代の芸術家とか思想家ばかりに注目が集まり、

彼らが世界を動かしてきたように語られたりもいたしますが、

そこには時代の趨勢、大量の若者が発生し、

その前の世代と対抗できるような発言力を持ったということも

重要だということでございます。

今の時代、そうした大きな新しい世代というのは出て来そうにございません。

その分反動的な動きもなさそうでございますが。

……

もし新しい世代を形成するものがあるとすれば、

やはり、コンピュータネットワークの中なのかなぁ。

もし新しい世代を形成するものがあるとすれば、

やはり、コンピュータネットワークの中なのかなぁ。

ゲームブッククイズ(158)

Q:二〇世紀のアメリカの哲学者、ジョン・サールの『中国人の部屋』を説明した

次の文章が登場する作品のタイトルと作者は?

「(……)極端な話、サールの比喩に従って、

人間の心のプロセスをそっくり一冊のマニュアルにまとめることも、

原理的には可能だ。たぶん何百億ページにもなるだろうけどね。

昔流行したゲームブックみたいに、

パラグラフの指示に従って読み進むようなものになるだろう。

人間の思考速度に比べればかなり遅くなるけど、

規則に従って辛抱強くめくっていけば、一人の人間の思考を完璧(かんぺき)に

シミュレートできるはずだ。

人間の心のプロセスをそっくり一冊のマニュアルにまとめることも、

原理的には可能だ。たぶん何百億ページにもなるだろうけどね。

昔流行したゲームブックみたいに、

パラグラフの指示に従って読み進むようなものになるだろう。

人間の思考速度に比べればかなり遅くなるけど、

規則に従って辛抱強くめくっていけば、一人の人間の思考を完璧(かんぺき)に

シミュレートできるはずだ。

加古沢は笑い出した。そりゃいくら何でも荒唐無稽だ!

本にものを考える力があるって言うんですか?」

本にものを考える力があるって言うんですか?」

「本そのものにはないよ。その本をめくる人間──サールのような人間が必要だからね。

でも、その本と読者をひっくるめたシステム全体は、

読者とは別の人格を形成するはずだ」

でも、その本と読者をひっくるめたシステム全体は、

読者とは別の人格を形成するはずだ」

「……本気で言ってます?」

「僕をマッド・サイエンティストだと思っている?」

「いいえ、そんなことは──」

「言っておくが、これはぼくの個人的意見じゃないよ。

人工知能研究者なら誰にでも訊ねてみるといい。同じことを説明してくれるはずだ」

人工知能研究者なら誰にでも訊ねてみるといい。同じことを説明してくれるはずだ」

『ホテル・アルカディア』

石川宗生:著(集英社/2020/3)

石川宗生:著(集英社/2020/3)

「SFマガジン」2020/6、

以前紹介した、

その号に書評(横道仁志:評)が載っていた本でございます。

「最終的に7つの分岐エンド」ですとか

「各掌編に埋め込まれたリンクをたどるたび、

読者は新しい道、新しい地図を発見する」などという言葉が

気になったので、図書館で借りて読んでみることにいたしました。

読者は新しい道、新しい地図を発見する」などという言葉が

気になったので、図書館で借りて読んでみることにいたしました。

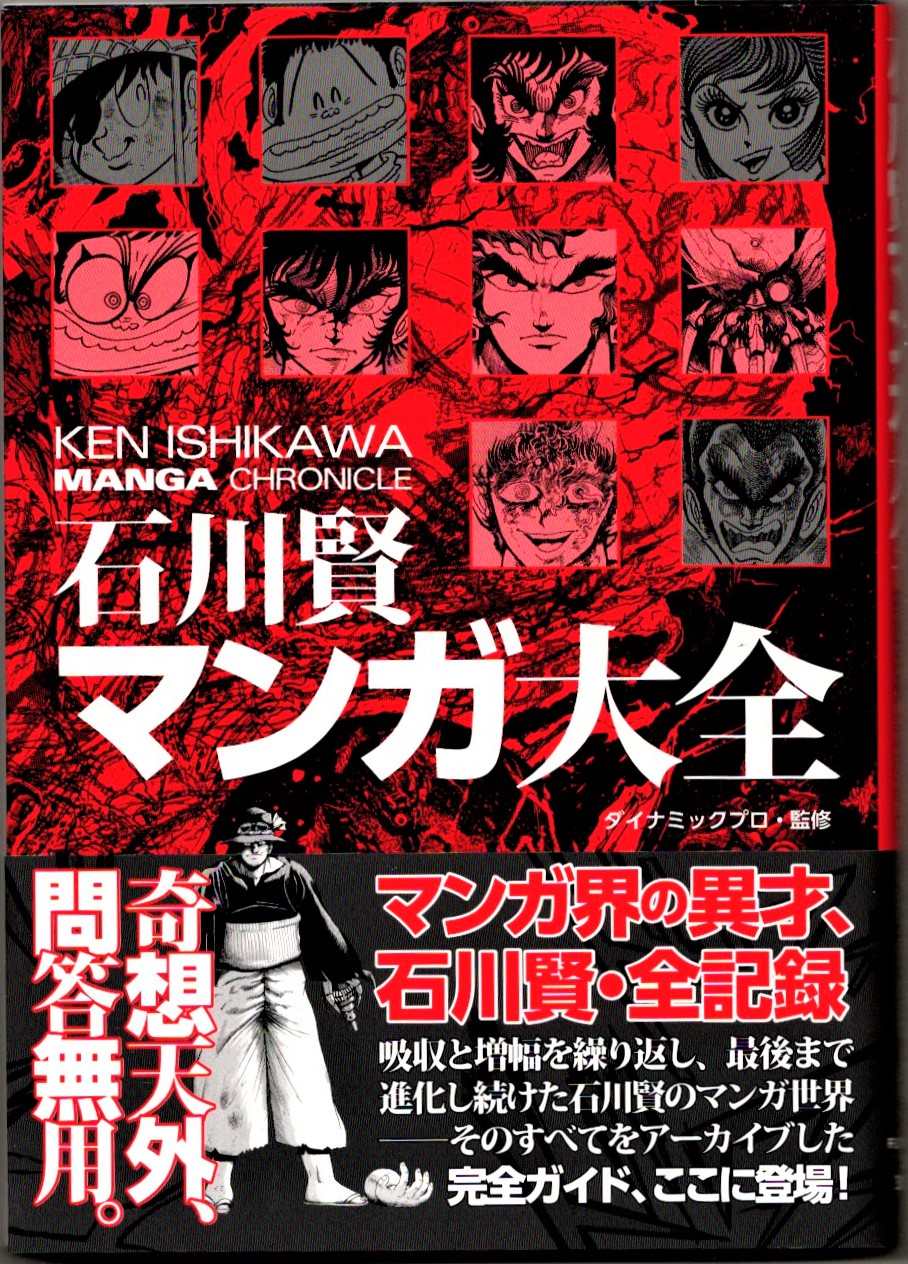

「石川賢マンガ大全」

石川賢:原著作 ダイナミックプロダクション:監修

(FUTABASHA/2021/7)

石川賢:原著作 ダイナミックプロダクション:監修

(FUTABASHA/2021/7)

ちょっと気になったので買ってまいりました。

それにしても、

石川賢先生のマンガってあまり読んでいないなぁ。

わたくしは下ネタ苦手ですし、

ギャグ系はまず読んでいない。

石川賢先生のマンガってあまり読んでいないなぁ。

わたくしは下ネタ苦手ですし、

ギャグ系はまず読んでいない。

全体を見渡しても、ちゃんと読んだのは、

「ゲッターロボ號」と「聖魔伝」だけでございました。

その「聖魔伝」も「マンガ少年」で読んだので、

始めの方は多分読んでおりません。

終わりもどうだったか……。

そのため一番驚いたのは、石川賢先生は石川県出身ではない、

ということでございました。

ということでございました。

出身は栃木県。本名が石川賢一で、

それでなし崩し的にペンネームが石川賢になったようでございます。

それほどご存じあげておりませんでした。

vol.209の読者欄に載せていただいた絵。

vol.207 大正伝奇浪漫「あやびと」のシナリオ

「西洋屋敷の幽霊騒動」(p.122)よりにございます。

「西洋屋敷の幽霊騒動」(p.122)よりにございます。

女の幽霊が現われると噂のある西洋館。

その正体は、この館に以前住んでいた清子お嬢さんの肖像画でございました。

館にいつく座敷童・リクさんが、

彼女の帰還を信じて、部屋を整え、肖像画を窓辺に飾っていたのですな。

それが幽霊と誤認されたのでございます。

このシナリオ、そのリクさんを封印して終わりとなっておりますが、

特に説得とかはないのですな。

そこら辺はプレイヤーの方の発言で、ということなのでございましょうが、

何もなくて封印ではちょっと強引・かわいそう。

ということで、どうしたら座敷童さんが身をひいてくれるかを考えてみました。

特に説得とかはないのですな。

そこら辺はプレイヤーの方の発言で、ということなのでございましょうが、

何もなくて封印ではちょっと強引・かわいそう。

ということで、どうしたら座敷童さんが身をひいてくれるかを考えてみました。

とは申せ、座敷童さんはただ過去の清子さんに忠実なだけ。

過去の清子さんが納得してくれなければリクさんも消えないでしょうし、

清子さんさえ説得できればリクさんの方は自動的に封印を受け容れる

──というかおとなしい座敷童に戻りましょう。

というわけで、説得すべきは肖像画。

それを説得できるのは、結局のところ現在の清子さん、

ということで、過去の自分との対決でございます。

説得なんで、文字数使うんですよね。

ホントは2ページぐらい使いたかったところでございます。

☆ ☆ ☆

リクさんのお召しものは昔の清水の写真集を参考にいたしました。

昭和初期のものが多いですが、

「あやびと」の時代設定は大正16年でございますから問題ございませんでしょう。

「あやびと」の時代設定は大正16年でございますから問題ございませんでしょう。

ところで彼の年齢でございますが、

設定では10歳となっておりますが(p.122)、

シナリオでは5歳に見える(p.125)とございます。

これは、5歳児ぐらいの人形で、作られてから10年が経っている

という解釈でいいのでございましょうか?

という解釈でいいのでございましょうか?

ちょっとした疑問でございます。

清子さんの衣装はちょっと難関。

参考にした写真集の性格上、そして写真自体貴重だった時代でもあって、

町の風景や記念写真がほとんどなのでございますよね。

町の風景や記念写真がほとんどなのでございますよね。

例えば、工場の開設とか。

従業員がそろって写っているのですが、その衣装が男性は背広着ていても

女性は着物。割烹着とかなのですな。

女性は着物。割烹着とかなのですな。

西洋館のお嬢様っぽくはございません。

そんなわけで、肖像画の清子さんは和装。

本物さんの方は、

当時日本に定期飛行で来ていた飛行機のエアガールさんの衣装を参照いたしました。

当時日本に定期飛行で来ていた飛行機のエアガールさんの衣装を参照いたしました。

結局、ほとんど見えなくなってしまいましたが。

飛行機の話に少し戻しますと、ちなみに、

初飛行は昭和6年。

操縦していたのは女性飛行士にございます。

その時代、いたのでございますな。

(また、上では文字数が足りなかったので、こちらへ)

『世界をまどわせた地図』

エドワード・ブルック・ヒッチング:著 関谷冬華:訳

(日経ナショナルジオグラフィックス/2017/8)

というご本を図書館で借りてまいりました。

架空の大陸や島、それに怪物などが描かれた地図を解説した本でございます。

『世界をまどわせた地図』

エドワード・ブルック・ヒッチング:著 関谷冬華:訳

(日経ナショナルジオグラフィックス/2017/8)

というご本を図書館で借りてまいりました。

架空の大陸や島、それに怪物などが描かれた地図を解説した本でございます。

パラパラとめくっておりましたらムーン山脈という項目に目が留まりました。

ナイル川の源流として

数千年の昔から憶測が飛び交っていた場所だということでございます。

ヘロドトスさんが紀元前5世紀にエジプトに行って足で情報を集めた結果が

『歴史』に載っているとか。

このお方ってものすごい行動的な人だったのでございますな。

意外。

ナイル川の源流として

数千年の昔から憶測が飛び交っていた場所だということでございます。

ヘロドトスさんが紀元前5世紀にエジプトに行って足で情報を集めた結果が

『歴史』に載っているとか。

このお方ってものすごい行動的な人だったのでございますな。

意外。

結局ジョン・ハニング・スピークさんが

ナイルの源流はヴィクトリア湖であることを突き止め、

1874年にヘンリー・モートン・スタンリーさんがそれを確認したことで、

ムーン山脈が架空のものであったことが決定づけられたそうでございます。

フーゴ・ハル先生の『ブラマタリの供物』は、

その辺りの場所を扱ったその後の話でございますな。

その辺りの場所を扱ったその後の話でございますな。

ところで、このムーン山脈、どこかで目にした言葉だなぁ……、

と思っておりましたが、思い出しました。

『ジャングル大帝』の最後の方、その舞台がムーン山でございました。

と思っておりましたが、思い出しました。

『ジャングル大帝』の最後の方、その舞台がムーン山でございました。

(上に書けなかったので、こちらへ)

清水区にございます東海大学海洋科学博物館が自然史博物館とともに

2023年の3月をもって有料入館終了となるそうでございますな。

海洋科学博物館は1970年(自然史博物館は1981年)の開館なので、

50年以上の歴史に幕を閉じることとあいなります。

コロナの影響も大きかったそうですが、主な理由は施設の老朽化みたいですな。

ニュースでは20年以上使っている濾過装置でしたか、

などが映し出されておりました

清水区にございます東海大学海洋科学博物館が自然史博物館とともに

2023年の3月をもって有料入館終了となるそうでございますな。

海洋科学博物館は1970年(自然史博物館は1981年)の開館なので、

50年以上の歴史に幕を閉じることとあいなります。

コロナの影響も大きかったそうですが、主な理由は施設の老朽化みたいですな。

ニュースでは20年以上使っている濾過装置でしたか、

などが映し出されておりました

老朽化ということは設備を新しくしていけなかったということでございますから、

それだけの予算を組めなかった、うち明けて申さばそれほど儲かっていなかった

ということでございましょう。

近ごろは話題も耳には入ってまいりませんでしたし。

水族館は、全国色々な場所に出来ましたからな。

開館当初は話題になった大きな水槽も今では珍しくございませんし。

アピールできるポイントを作って盛り返したという水族館の話とかも聞きますが、

大学母体の研究施設ということで、

そこら辺のフットワークをかるくできなかったのかな?

いや、下衆の勘ぐりでございます。

事実上の閉館以降は、

研究と学芸員育成、それに教育の施設としての仕様を考えているとか。

大学の施設としての役割に特化するという感じでございましょう。

また2026年にはエスパルスドリームプラザの横あたりに、

静岡市が海洋文化施設を作る予定だそうで、

そちらに役割を移行することも閉館の理由だったみたい。

また2026年にはエスパルスドリームプラザの横あたりに、

静岡市が海洋文化施設を作る予定だそうで、

そちらに役割を移行することも閉館の理由だったみたい。

まぁ、三保半島の先端よりも、

町中、観光施設の隣の方が入館者数は多そうでございますな。

三保の突端にあったことにらしさはあったのでございますが──。

そのあたりは慣れの問題でございましょう。

海洋科学博物館のあるあたりって、本当に先端で、

その先には海岸しかないのでございますよね。

ですから、初日の出の時以外にまちがってというか勢いでこのあたりまで来て、

博物館や隣接の駐車場をスルーすると、ちょっと恥ずかしかったり……。

まぁ、その場合は脇道のような道をとおって浜まで行き、

海岸沿いの道で帰るのでございますが。

海岸沿いの道で帰るのでございますが。

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

(04/03)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<