2025/04/21 『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』見ました。2話。怪談話、真相、真相に触れずに納得させる説明と三段構えのお話になっているあたりが京極堂でございますな。それをコンパクトにまとめているのがちょっと感動。新鮮でございました。

(4) 無方向移動型

無方向とは、行く先がないのではなく、

どこに向かうのか分からないことを意味します。

前回書いた3つの移動型――時間・場所・対象物――とは別の法則に

よって進行するのが、このスタイルです。

法則というのは、例えばシミュレーションですが、一番多いのはランダム。

法則性がないのが法則、というのが、無方向移動型のスタイルです。

例としては、『ウィザーズ・クエスト』のイラスト(場面移動)部分や、

「R・P・G」に掲載されたエッセイ「Hugo-Hallの虚しい口」が挙げられるでしよう。

シミュレーションとしては、検証していないので違うかもしれませんが

「Lost World」(クイーンズ・ブレード)シリーズなどが

それにあたると思います。

特徴としてはループ。

いくつかのパラグラフを経たのち、元のパラグラフに戻ってしまうことが多いのが、

無方向移動型です。

流れに法則性がなく、しかもループするため、フローチャートにはとても描きにくい。

線が何本も重なってしまうため、

立体的に書くか、別の表を使って表した方がいいかもしれません。

また、一方向移動型だと思ってフローを描いていて、

やけに前のパラグラフに戻ることが多いなと感じたら、

この無方向移動型を疑った方がいいでしょう。

このスタイルは、前後のパラグラフのつながりだけを考えれば、

そこに因果はあるのですが、

ループがあるので、全体としては1つの時間、つまり止まった状態です。

無方向移動型のゲームブックをもっとも多く発表しているといえば

若桜木虔先生です。

先生の、おそらくすべての作品に、このスタイルが使われています。

というわけで、次回は、先生の作品について触れてみたいと思います。

無方向とは、行く先がないのではなく、

どこに向かうのか分からないことを意味します。

前回書いた3つの移動型――時間・場所・対象物――とは別の法則に

よって進行するのが、このスタイルです。

法則というのは、例えばシミュレーションですが、一番多いのはランダム。

法則性がないのが法則、というのが、無方向移動型のスタイルです。

例としては、『ウィザーズ・クエスト』のイラスト(場面移動)部分や、

「R・P・G」に掲載されたエッセイ「Hugo-Hallの虚しい口」が挙げられるでしよう。

シミュレーションとしては、検証していないので違うかもしれませんが

「Lost World」(クイーンズ・ブレード)シリーズなどが

それにあたると思います。

特徴としてはループ。

いくつかのパラグラフを経たのち、元のパラグラフに戻ってしまうことが多いのが、

無方向移動型です。

流れに法則性がなく、しかもループするため、フローチャートにはとても描きにくい。

線が何本も重なってしまうため、

立体的に書くか、別の表を使って表した方がいいかもしれません。

また、一方向移動型だと思ってフローを描いていて、

やけに前のパラグラフに戻ることが多いなと感じたら、

この無方向移動型を疑った方がいいでしょう。

このスタイルは、前後のパラグラフのつながりだけを考えれば、

そこに因果はあるのですが、

ループがあるので、全体としては1つの時間、つまり止まった状態です。

無方向移動型のゲームブックをもっとも多く発表しているといえば

若桜木虔先生です。

先生の、おそらくすべての作品に、このスタイルが使われています。

というわけで、次回は、先生の作品について触れてみたいと思います。

PR

(1) 一方向移動型

小説などと同じように、時系列(物語の流れ)に沿って展開していくスタイルです。

ゲームブックとしてはもっとも基本的な形といっていいでしょう。

基本的ですからさらにいろいろと分類できますが、

それをやると終わらなくなるので、いずれまた。

(2) 双方向移動型

コンピュータのアドベンチャーゲームから発展したといわれる、

場所を中心に据えたスタイルです。

ブロックごとの移動が基本ですが、離れた場所に移動するものであっても、

基本的に往復――一対一の対応で行って戻ってくること――ができれば

この移動型に当たります。

小説などと同じように、時系列(物語の流れ)に沿って展開していくスタイルです。

ゲームブックとしてはもっとも基本的な形といっていいでしょう。

基本的ですからさらにいろいろと分類できますが、

それをやると終わらなくなるので、いずれまた。

(2) 双方向移動型

コンピュータのアドベンチャーゲームから発展したといわれる、

場所を中心に据えたスタイルです。

ブロックごとの移動が基本ですが、離れた場所に移動するものであっても、

基本的に往復――一対一の対応で行って戻ってくること――ができれば

この移動型に当たります。

(基本的に、というのは

イベントやトラップなどで戻ってこれなくなる例外があるからです)。

この移動型には、往復ができるものならば、マップを使うものや3D迷路も含みます。

場所を中心とした移動型なので、何もなければ時間が止まっているのと同じ状態です。

そのため、取りそこねたアイテムを元に戻って入手するという、

一方向移動型には苦手なことができる(*)反面、

時系列や物語の流れは、

時間やアイテム、記号などをチェックして管理することが必要になってきます。

(*) プレイヤーの利便のように思えますが、実は一長一短です。

アイテムが自由に配置できるということなので、

同じ場所を何度も往復しなければならないような、

面倒くさいゲームブックも制作可能だからです。

このタイプの特殊な例としては、

イベントやトラップなどで戻ってこれなくなる例外があるからです)。

この移動型には、往復ができるものならば、マップを使うものや3D迷路も含みます。

場所を中心とした移動型なので、何もなければ時間が止まっているのと同じ状態です。

そのため、取りそこねたアイテムを元に戻って入手するという、

一方向移動型には苦手なことができる(*)反面、

時系列や物語の流れは、

時間やアイテム、記号などをチェックして管理することが必要になってきます。

(*) プレイヤーの利便のように思えますが、実は一長一短です。

アイテムが自由に配置できるということなので、

同じ場所を何度も往復しなければならないような、

面倒くさいゲームブックも制作可能だからです。

このタイプの特殊な例としては、

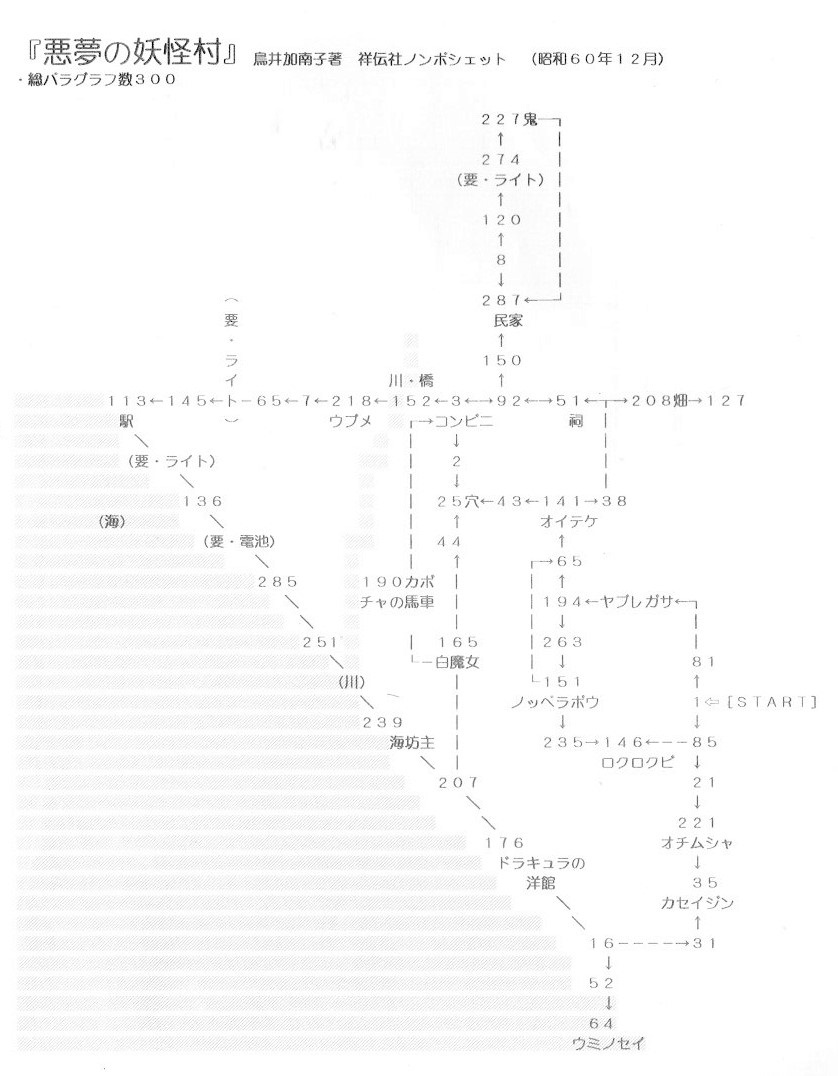

『悪夢の妖怪村』鳥井加南子(祥伝社/85/12)が挙げられます。

このゲームブックは、双方向型なのですが、

戻ってくるときに、

途中をすっ飛ばして、元の位置まで戻るということをやっています。

そのことで、

双方向型にありがちな、ダラダラと代わりばえしないところを歩くつまらなさや、

行きと帰りで同じイベントに遭うことも解消しています。

それと、これは副産物でしょうが、

行きと帰りが違うことで、プレイヤーを錯誤させる効果もあります。

わたくしも、フローチャートを書くまで、このゲームブックを一方向移動型だとばかり思っていました。

追記:フローチャートはこんな感じです。

一見、普通の双方向移動型のマップに見えますが、

矢印をたどっていけば、途中をまたぎ越しているのが分かるでしょう。

わかりにくいところとしては、

まず、左端113の駅から下の16まではほぼ一方向移動型です。

選択を誤ると駅に戻される場合もあるので、跳び越して元に戻るうちに入りますが、

それ自体がデッドエンドなので一方向移動と変わりません。

もうひとつ、真ん中あたりにある穴は、

3回目以降はデッドエンドですが、それ以前はロープを使って這い出ることができます。

出たあとは、北なら3のコンビニ。

東なら、38の舗装道路。

南なら、176のドラキュラの洋館か、207の分岐点。

と、ここでもまたぎ越しが発生します。

こうしてみると、

素直に行って帰るというところは少なく、

四方向ではなく二方向の移動であること、

それに正解ルートが一方向的であることが、

このゲームブックを特別なものにしているのでしょう。

一方向移動型と双方向移動型の中間的な形態といった方がいいかもしれません。

(3) 多方向移動型

このゲームブックは、双方向型なのですが、

戻ってくるときに、

途中をすっ飛ばして、元の位置まで戻るということをやっています。

そのことで、

双方向型にありがちな、ダラダラと代わりばえしないところを歩くつまらなさや、

行きと帰りで同じイベントに遭うことも解消しています。

それと、これは副産物でしょうが、

行きと帰りが違うことで、プレイヤーを錯誤させる効果もあります。

わたくしも、フローチャートを書くまで、このゲームブックを一方向移動型だとばかり思っていました。

追記:フローチャートはこんな感じです。

一見、普通の双方向移動型のマップに見えますが、

矢印をたどっていけば、途中をまたぎ越しているのが分かるでしょう。

わかりにくいところとしては、

まず、左端113の駅から下の16まではほぼ一方向移動型です。

選択を誤ると駅に戻される場合もあるので、跳び越して元に戻るうちに入りますが、

それ自体がデッドエンドなので一方向移動と変わりません。

もうひとつ、真ん中あたりにある穴は、

3回目以降はデッドエンドですが、それ以前はロープを使って這い出ることができます。

出たあとは、北なら3のコンビニ。

東なら、38の舗装道路。

南なら、176のドラキュラの洋館か、207の分岐点。

と、ここでもまたぎ越しが発生します。

こうしてみると、

素直に行って帰るというところは少なく、

四方向ではなく二方向の移動であること、

それに正解ルートが一方向的であることが、

このゲームブックを特別なものにしているのでしょう。

一方向移動型と双方向移動型の中間的な形態といった方がいいかもしれません。

(3) 多方向移動型

『夢幻島の怪物』藤浪智之(講談社KCDXラノベ/2018/10)や

『ブラマタリの供物』フーゴ・ハル(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

にあったような、

マップを見て直接その場所に行くような移動型のスタイルを指します。

「調査型」などとも言われますが、

一方向、双方向にあわせて、ここでは多方向という言い方をすることにします。

双方向移動型から派生したかと思われるこのスタイル、

例に出したゲームブックのように、

マップを見てというものが多いですが、それだけではありません。

机のうえにあるものを調べるとか、ある人物を調査するなど、

目的物さえあれば使うことができます。

時間・場所に対して、目的物ですね。

英語は得意ではないのですが、

Time,Place,Objectで、TPOとしておきましょう。

この移動型は、1つのパラグラフから複数のパラグラフに分岐し、

ふたたび最初のパラグラフに戻るという流れを基本とします。

このスタイルも双方向移動型と同様、

時間や因果関係には、フラグなどのチェックが必要となってきます。

1つのパラグラフから分岐したそれぞれは、

プレイヤーの体験としては順番があるにせよ実質的には等価であり、

別の分岐で生じたフラグを参照にすることではじめて、

その分岐と今いる分岐の間に時間や因果が発生します。

『ブラマタリの供物』フーゴ・ハル(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

にあったような、

マップを見て直接その場所に行くような移動型のスタイルを指します。

「調査型」などとも言われますが、

一方向、双方向にあわせて、ここでは多方向という言い方をすることにします。

双方向移動型から派生したかと思われるこのスタイル、

例に出したゲームブックのように、

マップを見てというものが多いですが、それだけではありません。

机のうえにあるものを調べるとか、ある人物を調査するなど、

目的物さえあれば使うことができます。

時間・場所に対して、目的物ですね。

英語は得意ではないのですが、

Time,Place,Objectで、TPOとしておきましょう。

この移動型は、1つのパラグラフから複数のパラグラフに分岐し、

ふたたび最初のパラグラフに戻るという流れを基本とします。

このスタイルも双方向移動型と同様、

時間や因果関係には、フラグなどのチェックが必要となってきます。

1つのパラグラフから分岐したそれぞれは、

プレイヤーの体験としては順番があるにせよ実質的には等価であり、

別の分岐で生じたフラグを参照にすることではじめて、

その分岐と今いる分岐の間に時間や因果が発生します。

(3番目の部屋で取ったカギを使うことで、

1番目の扉を開けることが出来、先に進めるというような場合ですね。

一方向移動型では、

3番目の部屋でカギを取ってもとらなくても時系列は存在するため、

そこで終わりということは多いですし、

カギを取りに行くという選択があるとすれば、

それはさらに時間(=因果)が流れることになります。

そこに別の物語を盛り込むことができるのです。

対して、双方向移動や多方向移動では、

フラグが立たないかぎり時間が生じないため、

3番目の部屋にカギを取りに戻っても、基本的に物語が動くことがありません。

多方向移動型は

必要なところに直接当たることができるため、面倒がなくていいのですが、

その分、作業的な感じになるのではないかというのが、わたくしの印象です。

このタイプのゲームブックは、

分岐後の話は比較的短いことが多いのですが、それが長い話になる場合もあります。

例えば、3つのダンジョンがあり、どこから攻略してもいいという場合ですね。

この場合も、1つのダンジョンをクリアしたら元の場所に戻り、

他の2つのダンジョンのどちらかを選ぶのですから、形式的には多方向移動型です。

ただし、目標に直接当たれるわけではないので、

雰囲気は普通の多方向移動型とはずいぶん違った印象となります。

こうした多方向移動型のなかに長い一方向移動型を含む形式を分けて考える場合、

わたくしは「束ねたロープ」型という少々不格好な名前で呼ぶことにしています。

この項目の最後に、

ゲームブックとしてはあまりない、ループ型についても書いておきましょう。

1つの状況から派生した分岐があり、

長い物語を経てもとの位置に戻るという形式だけを見れば、

ループ型も「束ねたロープ」型の多方向移動であるといえます。

しかしループ型は、はじめからすべての分岐を選べる、ということはありません。

1つの物語が終わり、フラグが立つことによって

はじめて次の分岐の物語がよめるという形をとっています。

つまり、形式的には多方向移動型でも、実際は一方向移動型なのですね。

分岐それぞれは、時系列的には等価ですが、物語の流れとしては順番があり、

それがループものの独特な展開となっているのです。

そのため、ループ型は多方向移動型とは分けて考える必要があります。

単に多方向移動型といった場合、ループ型は含めないで考えていくので、

そのつもりでいてください。

とはいえ、ループ型ではない普通の多方向移動型でも、

ループ型と似たような動きをするものがあります。

たとえば先ほど挙げたダンジョンの例ですと、

CのダンジョンをクリアするためにはBのダンジョンのアイテムが必要であり、

BのダンジョンではAのアイテムが必要という場合、攻略するためには、

A→B→Cの順でダンジョンを制覇していかなければなりませんよね。

アイテムだとちょっと特殊かと思えるかもしれませんが、

Aのダンジョンが1レベル、Bが2レベル、Cが3レベル無ければクリアできず、

ダンジョン以外にレベルアップの方法がない場合もやはり、

A→B→Cの順でダンジョンをクリアしていくことになります。

これは、双葉社のゲームブックなどで普通に見られるケースです。

ただこうしたものは、

とりあえずはじめからすべての分岐が選べるという形式的な面と、

分岐後のそれぞれの話にそれほど強い関連性がないという物語的な面で、

ループ型ではなく多方向移動型の範疇に含めることにします。

CのダンジョンをクリアするためにはBのダンジョンのアイテムが必要であり、

BのダンジョンではAのアイテムが必要という場合、攻略するためには、

A→B→Cの順でダンジョンを制覇していかなければなりませんよね。

アイテムだとちょっと特殊かと思えるかもしれませんが、

Aのダンジョンが1レベル、Bが2レベル、Cが3レベル無ければクリアできず、

ダンジョン以外にレベルアップの方法がない場合もやはり、

A→B→Cの順でダンジョンをクリアしていくことになります。

これは、双葉社のゲームブックなどで普通に見られるケースです。

ただこうしたものは、

とりあえずはじめからすべての分岐が選べるという形式的な面と、

分岐後のそれぞれの話にそれほど強い関連性がないという物語的な面で、

ループ型ではなく多方向移動型の範疇に含めることにします。

「ゲームブックの移動型」と

「ゲームブックのブームとその衰退」については、

ブログを始めた当初――お休みする前――から

真っ先に書かなければと思っていたことなのですが、

書いているうちにどんどん長くなり、収拾がつかなくなってしまったため、

完成させることなく、現在に到ってしまいました。

ここでは、今後の記事のために、

基本的なことだけを簡単に書いておくことにします。

☆ ☆ ☆

これまで、ゲームブックの移動型は、

一方向移動型

双方向移動型

の2つの移動型に分けられてきました。

「ゲームブックのブームとその衰退」については、

ブログを始めた当初――お休みする前――から

真っ先に書かなければと思っていたことなのですが、

書いているうちにどんどん長くなり、収拾がつかなくなってしまったため、

完成させることなく、現在に到ってしまいました。

ここでは、今後の記事のために、

基本的なことだけを簡単に書いておくことにします。

☆ ☆ ☆

これまで、ゲームブックの移動型は、

一方向移動型

双方向移動型

の2つの移動型に分けられてきました。

このブログでは、さらに2つの分類を加えることにします。

前掲の移動型にあわせて、名称は

多方向移動型

無方向移動型。

前述2つの移動型にくらべて、使われることは少ないかもしれませんが、

どちらも独特の性質を持っているため、分けて考える必要があると考えられます。

それでは、次回は、一方向移動型から順に、

それらの移動型について簡単に説明していくことにいたします。

前掲の移動型にあわせて、名称は

多方向移動型

無方向移動型。

前述2つの移動型にくらべて、使われることは少ないかもしれませんが、

どちらも独特の性質を持っているため、分けて考える必要があると考えられます。

それでは、次回は、一方向移動型から順に、

それらの移動型について簡単に説明していくことにいたします。

2018/11/01 『ゴブリンスレイヤーTRPG』って、

「通常版」っていうのも発売されるのかー。

完全受注の「限定版」が目につくから、

それだけの完全なファンアイテムだとばかり思っていた……。

「通常版」っていうのも発売されるのかー。

完全受注の「限定版」が目につくから、

それだけの完全なファンアイテムだとばかり思っていた……。

どんなのになるんだろ?

プレイヤーがゴブリンを演じて、

ゴブリンスレイヤーさんたち役のGMを困らせるTRPG、とか?

(プレイヤーの冒険記録紙がどんどん消費されてゆきそう……。

でも、「うぎゃあ、また死んだ~!! が楽しそうだよね)

ゲームブックはついてくるのかなぁ。

(プレイヤーがゴブリンを演じる「ゴブリンスレイヤーTRPG」2018/11/08 (Thu) に続く)

2018/11/02 というわけで、『ブラマタリの供物』、買ってまいりました。

『魔法使いディノン』や『バンカーズクエスト』と

同じ装丁かと思っていたら、「Role&Roll BOOKS」で出たのね。

パラパラッとめくる。

「ブラマタリ」は、現地の言葉で「岩を砕く者」という意味なのか……。

(クトゥルフ神話ブックゲーム『ブラマタリの供物』感想1回目

2018/11/06 (Tue) に続く)。

2018/11/04 3DS「セガ3D復刻アーカイブ2」、「MAZE WALKER」クリアー。

3DSのソフトは、このシリーズ1~3しか持っていない。

「メイズウォーカー」は、セガマークⅢの立体メガネ対応ソフト。

見下ろし画面で2層+1層とジャンプが3Dとしての見どころ。

内容はものすごーく劣化した『ドルアーガの塔』といったところか。

下手の横好きゲーマーとしては、

こまめなセーブ・ロードなしにはクリアできなかった。

こんなの、それがないマークⅢでクリアできた人がいたのだろうか?

というわけで、ぶらをまたーりと読むため、

ブログを書くのはしばらくお休み!!(ホントにそれ?)

狂気から恢復できたら書けるのかな?

(↑結局、なし崩し的に休みなしになってしまいましたねぇ。

プレイし終わってから書くつもりだったのですが)

2018/11/06 (Tue) に続く)。

2018/11/04 3DS「セガ3D復刻アーカイブ2」、「MAZE WALKER」クリアー。

3DSのソフトは、このシリーズ1~3しか持っていない。

「メイズウォーカー」は、セガマークⅢの立体メガネ対応ソフト。

見下ろし画面で2層+1層とジャンプが3Dとしての見どころ。

内容はものすごーく劣化した『ドルアーガの塔』といったところか。

下手の横好きゲーマーとしては、

こまめなセーブ・ロードなしにはクリアできなかった。

こんなの、それがないマークⅢでクリアできた人がいたのだろうか?

というわけで、ぶらをまたーりと読むため、

ブログを書くのはしばらくお休み!!(ホントにそれ?)

狂気から恢復できたら書けるのかな?

(↑結局、なし崩し的に休みなしになってしまいましたねぇ。

プレイし終わってから書くつもりだったのですが)

2018/11/05 念のため、セガが特に好きというわけではないですよ。

pspで出た各社のアーケードパッケージもだいたいは持っています、

とりあえず。でも、セレクトがびみょーなものもあったり――。

2018/11/06 レトロゲーム関連の本で、

手放しで絶賛しているレビューとかございますよね。

「盛りすぎなんじゃ」とか「いや、そこまでいうほどのものでも……」

などと読んでて思うことも――。

そんな情報に期待を膨らませすぎてプレイしたら

「なにこれ、ぜんぜんつまんねー」ってなことになることも、あるんじゃないかなぁ。

手放しで絶賛しているレビューとかございますよね。

「盛りすぎなんじゃ」とか「いや、そこまでいうほどのものでも……」

などと読んでて思うことも――。

そんな情報に期待を膨らませすぎてプレイしたら

「なにこれ、ぜんぜんつまんねー」ってなことになることも、あるんじゃないかなぁ。

2018/11/07 傑作ゲームブックよりも、愛すべきバカゲームブックを

紹介したほうがいいんじゃないかなぁ。

ファミコンなんかのレトロゲームブームだって、

けっこうそのあたりからはじまっているから。

2018/11/09 体調悪いな、と思ったら、ちょっと風邪気味……。

2018/11/10 どなたかは存じませんが、

拍手してくださった方ありがとうございます。

どういう立場の人かわからないので烏滸(おこ)がましいかもしれませんが、

「感想」を書くことは、そのゲームブックをより理解し、

よりよく楽しむための一助となるので、やってみるといいですよー。

ブログを書かなかったら見過ごしていたこと、たくさんございますから。

で、人の書いた感想も読んでみたいから、できたら公開して欲しい。

まぁ、自分でゲームブック書くときの重要なアイデアを思いついた、

とかで公開しないというのも、

それはそれで仕方のないことではございますけどね

(というか、そうだったらむしろ楽しみ)。

2018/11/12『ロードス島戦記』にアクションゲームのイメージないなぁ。

2018/11/14『ラブクラフト全集』(創元推理文庫)は、

読むと狂気にさらされると聞いていたので敬遠していたのですが、

『ヤンキー&ヨグ・ソトース』が出たとき、それを理解するため、

仕方なしに読み始めました。

でも、よくわからない……。

2018/11/15 『ブラマタリ』終えたら、カゼ治ったみたい。

アタマが痛かったのも、おなかの調子が悪かったのも……。

なぜ?

感想書いているとき体調がいい方がよかったのに……。

2018/11/17 ゴブリンスレイヤーさんの人工無脳とかないのかなぁ。

顔の画像や名前を「○○さんは?」って入力すると、

「ゴブリンだ」「ゴブリンじゃないな」「ゴブリンなのか?」って

認証してくれるという……。

ブログパーツとかでありそう!!

2018/11/20 きのう「Role&Roll vol.170」を買いましたー。

フーゴ・ハル先生のゲームブックが載っている~~。

「ブラマタリの供物前日譚 仮面の訪問者」だって。

さっそく、第一回目プレイ。順当にまっすぐお宝を目指すと、簡単に金庫へ。

で、あっさりと捕まってしまいましたー。まぁ、そんなに楽なわけはないよねぇ。

(「ブラマタリの供物前日譚「仮面の訪問者」ですが……」2018/11/24 (Sat) に続く)。

2018/11/21 自動車の自動運転の致命的な欠陥に気がついた。

ゾンビが襲いかかってきてもひくことができない……。

2018/11/21 自動車の自動運転の致命的な欠陥に気がついた。

ゾンビが襲いかかってきてもひくことができない……。

2018/11/22 きのう、『迷宮キングダム 基本ルールブック』買ってきましたよー。

フーゴ・ハル先生の白黒絵とか、色をつけるとどうなるかなと

ちょっと心配でしたが、デジタル着彩だから、問題ないのかー。

それにしても、p.201の天使「取立人」。

フーゴ・ハル先生かと思って枠外を見ると吉井徹先生……?

……。

真似うまいなぁ~。

2018/11/23 「供物」と申しますれば、誰もが思いつくのが、

ポオル・ヴァレリィの「失はれた美酒」でございましょう。

「美酒少し海に流しぬ/「虚無」にする供物のために」……。

塔晶夫先生の『虚無への供物』という小説の題名のもとでございますな。

訳はいろいろとございますが……、

クトゥルー信者の方ならば、

最後が「われは見き潮風のうちにさかまく/いと深きものの姿を!」

と訳されている、堀口大學先生の『月下の一群』に収められているものを

選ぶのではございませんでしょうか……。

2018/11/26 はっ、√2は1.4142135……。

と、ここまで二桁ずつのセットで7の倍数……。

ピュタゴラスの時代だったら、

このあたりまでしか計算できなかったのではと思われるので、

そこに何か意味を見いだすということもあるかも?

まぁ、実際には、無理数だから循環しないし、

意味を求めることはできないんですけれど。

2018/11/27

「科学には発想と試行錯誤をどれだけ重ねるかという面がありますね。

失敗やへんてこな考えをもっと視野に入れていい」

(「本の雑誌」No.426 2018年12月号

特集「理系本は面白い」科学書だからって正しいと思うな

円城塔vs山本貴光 p.13)

2018/11/28 「ブラマタリ」って、響きが何かに似ているなぁ、

とか考えていたら……、

『プルガサリ』(北朝鮮の怪獣映画)見てしまった……。

「プルガサリ」っていうのは、「不可殺」。殺すことができないとかいう意味、だとか。

2018/11/29 や座とか、ろ座とか、1文字の星座名ってびっくりしますよねぇ。

今も、ほ座って書いてあるのを見て、何かの誤植かと思って読み返してしまった……。

「ブラ・マタリ」というのは現地の言葉で「石の嵐」という意味で、

スタンレーさんが、ダイナマイトを使って

岩をふきとばしたところからつけられたあだ名……、

ということは、マイトガイ!

小林旭さんも彼の地に行けば、「ブラマタリ」と呼ばれるのでございましょう!!

「NARUTO」のあの方も「ブラ・マタリ」。

「マイトガイン」は「ブラマタリン」?

「ボンバーマン」も、「ブラマタリ」。

スタンレーさんが、ダイナマイトを使って

岩をふきとばしたところからつけられたあだ名……、

ということは、マイトガイ!

小林旭さんも彼の地に行けば、「ブラマタリ」と呼ばれるのでございましょう!!

「NARUTO」のあの方も「ブラ・マタリ」。

「マイトガイン」は「ブラマタリン」?

「ボンバーマン」も、「ブラマタリ」。

ついでですので、『ドラゴンクエスト』についても少し書いておきましょう。

もちろん、ゲームブックの、ではなく、ファミリーコンピュータの、でございます。

思い入れがある方はたくさんおられるのでしょうが、この作品、

シナリオやシステムが際立って優れていたというわけでもございませんよね。

こと一作目に関しては――。

ファミコンといえばアクションゲームだったところに、

非アクションのロールプレイングゲームを持ち込んだという意義は大きいものの、

作品としては、なにが優れていたか。

「Bug News」誌1986年9月号には、当時のことが書かれております。

もちろん、ゲームブックの、ではなく、ファミリーコンピュータの、でございます。

思い入れがある方はたくさんおられるのでしょうが、この作品、

シナリオやシステムが際立って優れていたというわけでもございませんよね。

こと一作目に関しては――。

ファミコンといえばアクションゲームだったところに、

非アクションのロールプレイングゲームを持ち込んだという意義は大きいものの、

作品としては、なにが優れていたか。

「Bug News」誌1986年9月号には、当時のことが書かれております。

石川 『ドラゴンクエスト』は非常に親切に作ってあるものだから

夢中になってやっているのはファミコン組のRPG初体験の人が多かった。

『ウルティマ』を終えた人なんかは手を出していなかったじゃない。

K その親切さが熱中の助けになるか、鼻につくかだね。

夢中になってやっているのはファミコン組のRPG初体験の人が多かった。

『ウルティマ』を終えた人なんかは手を出していなかったじゃない。

K その親切さが熱中の助けになるか、鼻につくかだね。

(「編集部が選んだ、今月のお薦めゲームソフト」p.62)

コーナーのタイトル下には、

「今月はどのソフトもいまいちパッとしなかった。次に期待したい」

とも書かれているので、

『ドラゴンクエスト』もそれほど評価は高くなかったことになります。

つまり、本格的な『ウルティマ』に対し、

『ドラゴンクエスト』はその子供向け簡略版なので評価が低い

ということなのでございましょうな。

でも、今振り返ってみれば、

このことこそ、『ドラゴンクエスト』の優れた点なのでございます。

このファミコンソフトの意義というのは、

「カルチャライズ」にあると思うのでございます。

「カルチャライズ」という言葉は、

セガやソニー・コンピュータエンタテインメントの作品に関わった

鶴見六百という方が言い始めたのだそうでございます

(『超クソゲーVR』(太田出版 2016)

「『マイケル・ジャクソンズ ムーンウオーカー』を創った男

鶴見六百ロングインタビュー」p.027)。

言語を翻訳する「ローカライズ」に対して、

その国の文化に合わせてコンテンツを追加改変すること、

だそうでございますな。

『ドラゴンクエスト』の場合は、

RPGは初めてのファミコンプレイヤーに合わせて、

それを行ったのでございましょう。

難易度や、シナリオや会話、キャラクターなどに到るまですべて――。

こういうことができたのは、

堀井先生が、よりプレイヤーに近い目線を持っていたからだと思うのですよね。

当時堀井先生は、

「少年ジャンプ」誌や「OUT」誌の読者コーナーを担当しておりました。

そういう経験が、単なるマニアックな一プレイヤーの視点ではなく、

より低い年齢層のより一般的な声を想定した作品を

作り上げることができたのだと思います。

作る側よりもプレイヤーの側の視点というのは、

アドベンチャーゲームのときから変わっていないとも申せますな。

『ドラゴンクエスト』の一作目は、

海外に持って行ってもヒットしなかったという話を聞きますが、

これは単純に翻訳の問題ではなく、

こうした日本のファミコンプレイヤー向けにほどこされた調整が、

結局のところ向こうでは受け入れられにくかったのではないか

と思うのでございまず。

このゲームが、

のちのゲームやライトノベル、マンガなどに与えた影響というのは、

申すまでもないと思います。

コンピュータロールプレイングゲームといたしましては、

この作品が一つの王道――王道の筆頭でございますからな。

それがいいかどうかは、それぞれのお考えがございましょう。

ですが、定着したということは、やはりこの作品が、

日本のプレイヤーにとって楽しいものだったことは

間違いございません。

(関連:2019/01/21 (Mon) 堀井雄二先生のパソコンゲーム紹介記事 )

今回のこの記事は、タイトルのとおり、

ゲームブック版ではなく、パソコンのアドベンチャーゲームについて書いております。

ただし、恥ずかしながら、実際にはこのゲームやっていないので、

引用したログイン誌の記事などを参考にいたしましたのであしからず。

それと今回の記事は、海外のアドベンチャーゲームのことは考慮に入れておりません。

こちらもわたくしが大して知らないからですが、

堀井先生も海外作品を参考にしたわけでは無いようなので――。

ゲームブック版ではなく、パソコンのアドベンチャーゲームについて書いております。

ただし、恥ずかしながら、実際にはこのゲームやっていないので、

引用したログイン誌の記事などを参考にいたしましたのであしからず。

それと今回の記事は、海外のアドベンチャーゲームのことは考慮に入れておりません。

こちらもわたくしが大して知らないからですが、

堀井先生も海外作品を参考にしたわけでは無いようなので――。

ですから、「選択式なら、ゲームブックの方が先」などと、

ゲームブックファンならつい言ってしまいたくなるところではございましょうが、

そういうのはナシということでお願いいたします。

それでは本題でございます。

堀井雄二先生の日本のアドベンチャーゲームにおける位置づけ

といたしましては、よくパソコン版『オホーツクに消ゆ!!』で採用され、

ファミコン版『ポートピア連続殺人事件』でも使われた、

コマンド選択式のメニューがございますよね。

たしかに重要ではございますが、

それ以前、パソコン版の『ポートピア連続殺人事件』のときに、

もっと重要な転換を行っているのでございます。

『ポートピア連続殺人事件』の革新性は次の3つにあったと存じます。

(1) N・S・W・E方式を廃し、

目的の場所を指定してダイレクトに行ける方法を採用した。

(2) メインのストーリーでは、極力予測可能なコマンドを採用した。

(3) コンピュータの素っ気ない対応を、

部下との会話という自然な形に変更した。

ファミコンなどからアドベンチャーゲームに入った方は、

「そんなことも『ポートピア連続殺人事件』が最初だったのか」と

思うことがおありかもしれませんが、多分そうなのでございます。

それまでのアドベンチャーゲームというのは、

何か進行上の障害があったら、

東西南北に1ブロックずつ移動して、

障害を解除するためのアイテムなり情報なり方法を見つけ出し、

元の位置に戻ってそれをどうにかすることで、障害を解除する。

基本そんなゲームだったのでございます。

今で申しますと、「脱出ゲーム」が一番近いですな。

そこに迷路があったり、手順探しがあったり、

正しい言葉を入力しなければならなかったりという謎要素を入れて、

ゲームとしての難易度を上げていたわけでございます。

手順探しと申すのは、

例えば、「ユカ」に落ちている「クギ」を拾うのに、

単に「クギ ヒロウ」ではできなくて、

「ユカ ミル」で「クギ ガ オチテイマス」

というメッセージが出てはじめて拾える、といったようなものでございますな。

言葉探しで有名なのは、『デゼニランド』の棺桶のシーンでございますな。

「put」でも「set」でもダメ。

ここで使う単語は、その悪名の高さゆえ、逆に誰もが知っているという……。。

要するに、

物語があるとはいえ、それまでのアドベンチャーゲームというのは、

コンピュータのプログラミングから発想したのではないかと思われる、

パズルゲームの一種だったのでございます。

そうしたアドベンチャーゲームに特有のパズルゲーム性を少なくして、

より物語に近づけたのが、『ポートピア連続殺人事件』といえるでしょう。

で、これは、堀井雄二先生の本業が、脚本をはじめとした文筆業であり、

アドベンチャーゲームをあまり多くやっていなかったからできた業だと思うのですよね。

LOGiN誌1983/10 p.153によりますと、

『ポートピア連続殺人事件』を作る前にプレイしたアドベンチャーゲームは、

「新紀元社の『幽霊船』、マイクロキャビンの『ミステリーハウス』、

『ダイヤモンドアドベンチャー』ぐらいのものですね。

APPLEⅡのゲームなんかは、ぜんぜん知らないんです」

ということだそうでございますし、

直接目的地に行ける方法も、

「実はマップの作り方が分からなかったんですよ。

(……)でも行きたい場所に行けるのが当たり前でしょ。」(p.154)

と申しております。

結局、プログラマの発想ではなく文筆業の人の発想が

アドベンチャーゲームに新しい息吹を吹き込んだということでございますな。

(3)の人間らしい受け答えも、そう。

プログラマーでは「○○ ハ デキマセン」的な紋切り型の言い方でも

慣れているのかもしれませんが、これは変えたほうがいいと思えたこと自体が、

文筆業の方の発想なのでございます。

コマンド選択式のメニュー画面、

というのもアドベンチャーゲーム特有のコマンド探しを極力少なくした

(2)があって初めて成立することですので、

その延長線上のものとかんがえてよろしいかと。

ちなみに「LOGiN」誌1983年12月号

「ゲームシナリオロケハン編『オホーツクに消ゆ!!』」(p.135)には、

その経緯が書かれております。

『ポートピア連続殺人事件』では、

主要コマンドをマニュアルで公開したが、

それでもむずかしいという電話があとを絶たない。

今回の作品のでは命令語を公開する必要があるかも。

だが、すべてを公開してしまうのでは、意外な反応を楽しめなくなるし――。

コマンド選択式のメニュー画面は、

言葉探しで物語を中断させたくないという思いや、

それでストレスを感じたくないという、

プレイヤー目線に立った選択と申せましょう。

ただ、当時『ポートピア連続殺人事件』のより物語に近い形が

すぐに真似されたかというとそうでもなくて、

従来のアドベンチャーゲームの形式がその後も作られていたように思います

(印象ですが)

これは、そうしたものを書けるデザイナーがまだ育っていなかったから

なのかもしれません。

ところで、

当時のもうひとつのアドベンチャーゲームの革新として、

T&Eソフトの『惑星メフィウス』が、あるのでございますが、

こちらのデザイナーである横山英二先生も、

アドベンチャーゲームをあまりやったことがなかったのだそうでございます。

こちらは、

自分がその場にいたらどうするだろう、というような発想で作ったことが、

これまでのアドベンチャーゲームの定型を壊すことになったようでございますな。

(「LOGiN」誌1983年11月号「スター・ゲームデザイナー登場」p.114)

クトゥルフ神話ブックゲーム

ブラマタリの供物前日譚「仮面の訪問者」

フーゴ・ハル

(Role&Roll Vol.170 p.132-139)

簡単に、このゲームブック「仮面の訪問者」の紹介をしておきましょう。

主人公は『ブラマタリの供物』と同じではございません。

主人公はヴァレンタインという御仁で、金庫破りを得意とする家宅侵入業者、

ありていに申しますれば、どろぼうでございますな。

それが、レッド・フックの貧民窟を統括する年齢不詳の老人、

骨に葬るという面倒くさい漢字の「サン」さんに依頼されます。

老人は申します。

ロックフェラーの別荘にある「アルハザード・コレクション」

なるものを取ってこい、と。

当日は仮装パーティが行われているので、仮面を被っていけば正体はばれない。

見取り図は用意した。招待状も――。

依頼と申しましても、実際は命令みたいなもの。

身の代に身分証明書を取られ、

仮面と衣装、札束と上記の侵入に必要なものを老人から受け取り、

決行の日、ロック夫エラーの別荘へと乗り込むのでございますが――。

そこはお話し。

そんなにスムーズに行くわけがございませんのでした。

☆ ☆ ☆

ブラマタリの供物前日譚「仮面の訪問者」

フーゴ・ハル

(Role&Roll Vol.170 p.132-139)

簡単に、このゲームブック「仮面の訪問者」の紹介をしておきましょう。

主人公は『ブラマタリの供物』と同じではございません。

主人公はヴァレンタインという御仁で、金庫破りを得意とする家宅侵入業者、

ありていに申しますれば、どろぼうでございますな。

それが、レッド・フックの貧民窟を統括する年齢不詳の老人、

骨に葬るという面倒くさい漢字の「サン」さんに依頼されます。

老人は申します。

ロックフェラーの別荘にある「アルハザード・コレクション」

なるものを取ってこい、と。

当日は仮装パーティが行われているので、仮面を被っていけば正体はばれない。

見取り図は用意した。招待状も――。

依頼と申しましても、実際は命令みたいなもの。

身の代に身分証明書を取られ、

仮面と衣装、札束と上記の侵入に必要なものを老人から受け取り、

決行の日、ロック夫エラーの別荘へと乗り込むのでございますが――。

そこはお話し。

そんなにスムーズに行くわけがございませんのでした。

☆ ☆ ☆

というわけで、プレイ開始。

1回目は、以前欄外に書いたとおり、金庫にたどり着いたものの、

あっさり捕まって終わりでございました。

やっぱり一直線じゃ無理なのか~。

となると、回り道をしたほうが正しいのかなぁ。

行動ポイントはどこかに回復ポイントがあるでしょう!

とばかりに、

2回目からは、まったくあらぬほうを探ってみたのですが、ぜんぜんダメ。

5回ほど邸内をさまよったところで、

こっそり「金庫」のパラグラフを見てみると、

……そうだった。

この人物を探すんだった。

1回目は、最初からうまくいかないだろうと軽い気持ちでやっていたので、

そんな人のことはすっかり忘れていたのですな。

2回目をやるまでに、時間が空いたということもございます。

5回目までのメモを見ますと、その人物のことはちゃーんと書いてございました。

ただ、2~5回は、目的地とはあらぬ方向に進んでいたために、

そのメモが意味を持たなかったという――。

あらためてそこまでを見てみますと、

その最初の障害をクリアするのは、直線的でそれほど難しくはないのでございます。

まぁ、最初やさしくて徐々に難しくなっていくというのは、

テレビゲームなどでも良いゲームの基本でございますな。

このゲームブック短編ですので、徐々に、というほどではございませんし、

そこまでにもあとで必要なことが隠れていたりするのでございますが――。。

そのあとは、いや、そのあとも、でございますな、

試行錯誤の連続でございました。

前回書きましたように、このゲームブック、

重要なことが太字で書いてあるというわけでもございませんし、

何かに関わる、関わらない、どちらか一方が常に正解というわけでもございません。

それも含めてのゲーム性になっているのでございますな。

残りのエアを気にしながら潜水するような感じで、行動ポイントも大切。

順番や取捨選択が大事ということでございます。

二階廊下は選択肢が多いので特に何度も繰り返すことになるのでは、と……。

正解ルートでは、音楽室が先になっていて、その方が確実だとは思いますが、

執務室を先にしても、かろうじて間に合うはず……。

まぁ、わたくしが行動ポイントの数え間違いをしていなければ、ですが。

ちなみに、わたくしは行動ポイントを記録せず、

通ったパラグラフを書いて(ステップメモですな)を書いて、

それを数えることで、行動ポイントの代わりといたしました。

試行錯誤の結果、最後のほうのポイントはちよっとあやふやかも?

でも、そのあたりになると物語の面白さが先に立って、

そんなことはあまり気にならなくなってまいります。

ラストは……、

初めて入ったお屋敷で、

こんなところに脱出ルートがあるとは思わないと思うけどなぁ……

と、思いつつも階段を降りていきます。

すると、偶然か必然か、目の前に自分とそっくりの仮面の男が立ちはだかります。

ここでは、

あることをして相手の動きを止めるもそれでは不十分で、

反撃を試みるための道具を取り出すという、

二段構えのプレイヤーへの挑戦があるわけでございますが……。

でもね。

一つ気になる点

が……。

あんなところで、ライターなんか使って大丈夫なのでございましょうか?

だってねぇ。

石油みたいな臭いがはっきりと分かるところでございますよ。

……。

もしかすると、ラストは火に包まれた邸宅から、

命からがら逃げ出すというのをやりたかったのかもしれませんな。

ただ、前日譚なので、

それはできない相談だという話で。

前回の記事に書いたとおり、

実はパラグラフ71に別の文章が入るはずだったのなら……。

どうなっていたのか、いずれにせよ気になるところでございますな。

それがいずれであるにせよ、前回も書きましたとおり、

「生還」しても手放しのめでたしめでたし、とはいかないのでございますが。

まぁ、悪事に対するむくいということでございましょうな。

(※ 追記:この記事は、コメント欄まで読んでください。 必須です。)

クトゥルフ神話ブックゲーム

ブラマタリの供物前日譚「仮面の訪問者」

フーゴ・ハル

(Role&Roll Vol.170 p.132-139)

クリアできませんでしたー。

かなり頑張ったんですけれどねぇ。

最後の最後で血をぬかれておしまい。

正解ルートは p.139の欄外に書いてございますが、

パラグラフ71から生還エンドに行く方法がどうにも分からないのでございます。

正解ルートをたどってもダメ。

すべてのパラグラフを読んでみてもダメ。

重要項目が太字で書いてあるわけでもないので、

見落としはあるのかもしれないのでございますが……。

でも、

あるいは、

もしかすると、

パラグラフ51と71は同じ文章だけれど、

ホントは71には別の文章が入るの……かも。

で、ふつーに生還エンドに続くのではないでしょうか……。

超常的なことが起きているお屋敷でございますから、

何が起きても不思議はない。

それはそうなのでございますが、

今焼き殺したばかりの仮面の男とそっくりの方が突然現れなさって、

しかもその彼に(おそらく)なすすべもなく殺されてしまうというのは、

物語的にちょっと唐突かと――。

まっ、このゲームブック、

生還しても手放しのハッピーエンドというわけではございませんから、

ここで死んでも大して差が無いという考え方もできるのですけれど、ね。

☆ ちなみに、正解ルートではないので

ゲーム的な影響は少ないですけれども、

パラグラフ10「玄関ホール」も変な気が……。

ここで東を選ぶと、前室でも一階の踊り場でもなく、

二階の踊り場に来てしまうのでございますよねー。

途中をすっ飛ばしたと考えられなくはございませんが、

ワープしたみたいで、いかにも唐突。

わたくしのようなものは混乱してしまいます。

vol.169 フライング・S・バッファロー

というわけで、「Role&Roll」誌、

vol.169の読者欄に載せていただいたもの。

『ソードワールド2.5 リプレイ トレイン・トラベラーズ!』を

ネタにした絵でございます。

これを描いたのは、単純に、もとのスティール・バッファローのヘッドが

ただのエンブレムでつまらなかったからでございますな。

やはり、ここはバッファローの頭部を模したものでなくては――。

というわけで、こんな感じに。いや、最初描いたものは、

前面一面を顔にしたのですが、それだとデカすぎて、

何かゾイドのモルガみたいな感じに……。

というわけで、一回り小さく描き直しました。

バッファローの背中が盛りあがっている感じが表現できてよかったけれど、

顔はもっと小さい方がよかったかも。

バッファローって長い毛で体がおおわれているので、それを表現するために

顔のまわりから煙を噴き出しているような感じにしようかとか、

鼻息を表現するため、蒸気は先端から出るようにしようか、

などとも考えはしたのですが、

あまり斬新になりすぎると、機関車っぼくなくなるのでやめておきました。

そもそも、魔動機から煙や蒸気が出るんだろうか? とちょっと考えましたが、

そこは風情というもの。魔動機には、ちょっとレトロな感じが欲しいですものな。

おそらく、蒸気とか煙ではなくて、

もっとキラキラしたものが排出されるのでございましょう!

実は、ロボットにもなるというのは、セリフに

書こうかどうか迷ったのでございますが、思いついたので……。

フライング・S・バッファローを強調するのなら、ない方がいいのかもしれませんが。

それにしても、

レベルを上げるためには魔晶石をどんどんつぎ込む必要がありそう。

まぁ、それに見合った効果は得られると思います。

ところで、フェローとして入るアシュトンさんのお姉さま、

セオドラさまでございますが、

せっかくp.231にイラストが入っておりますから、No Imageでなくてもいいのに――。

それと、p.44のアシュトンさんのお言葉によりますと、

「姉ちゃんは、フライパンでゴブリンを撲殺した伝説の女だからな」

となっておりますから、行動表には、回復や支援だけではなく、

撲殺要素も入れてやればいいのに――、と思いましたよ。

と申しますか、フェローと言わずパーティの一員になってしまった方が、

パーティの安定のためにはいいよーな……。

この作品、冒頭に献辞がそえられているのでございますな。

アチャラの言葉で書かれていたので気がつかなかった……。

というわけで、「Role&Roll」誌、

vol.169の読者欄に載せていただいたもの。

『ソードワールド2.5 リプレイ トレイン・トラベラーズ!』を

ネタにした絵でございます。

これを描いたのは、単純に、もとのスティール・バッファローのヘッドが

ただのエンブレムでつまらなかったからでございますな。

やはり、ここはバッファローの頭部を模したものでなくては――。

というわけで、こんな感じに。いや、最初描いたものは、

前面一面を顔にしたのですが、それだとデカすぎて、

何かゾイドのモルガみたいな感じに……。

というわけで、一回り小さく描き直しました。

バッファローの背中が盛りあがっている感じが表現できてよかったけれど、

顔はもっと小さい方がよかったかも。

バッファローって長い毛で体がおおわれているので、それを表現するために

顔のまわりから煙を噴き出しているような感じにしようかとか、

鼻息を表現するため、蒸気は先端から出るようにしようか、

などとも考えはしたのですが、

あまり斬新になりすぎると、機関車っぼくなくなるのでやめておきました。

そもそも、魔動機から煙や蒸気が出るんだろうか? とちょっと考えましたが、

そこは風情というもの。魔動機には、ちょっとレトロな感じが欲しいですものな。

おそらく、蒸気とか煙ではなくて、

もっとキラキラしたものが排出されるのでございましょう!

実は、ロボットにもなるというのは、セリフに

書こうかどうか迷ったのでございますが、思いついたので……。

フライング・S・バッファローを強調するのなら、ない方がいいのかもしれませんが。

それにしても、

レベルを上げるためには魔晶石をどんどんつぎ込む必要がありそう。

まぁ、それに見合った効果は得られると思います。

ところで、フェローとして入るアシュトンさんのお姉さま、

セオドラさまでございますが、

せっかくp.231にイラストが入っておりますから、No Imageでなくてもいいのに――。

それと、p.44のアシュトンさんのお言葉によりますと、

「姉ちゃんは、フライパンでゴブリンを撲殺した伝説の女だからな」

となっておりますから、行動表には、回復や支援だけではなく、

撲殺要素も入れてやればいいのに――、と思いましたよ。

と申しますか、フェローと言わずパーティの一員になってしまった方が、

パーティの安定のためにはいいよーな……。

この作品、冒頭に献辞がそえられているのでございますな。

アチャラの言葉で書かれていたので気がつかなかった……。

ブラマタリの供物、とはなんだったのか。

別にその意義を問うのでもないし、

作品解題でもない。

純粋に、ブラマタリの供物とはなんだったのだろう、と思ったのだ。

ブラマタリについては、パラグラフ3で説明されている。

コンゴ周辺の言葉で「岩を砕く者」。

かつて、ネルソンとともにアフリカ奥地へ油田を探しに行った、

探検家のヘンリー・スタンリーのあだ名だという。

その彼は、マロウン(きみ)とともに今回の救出に参加した、

デンジル・スタンリーの義父にあたるそうだ。

「岩を砕く者」という物騒な名前だから、あとでそういう怪物が現れて、

主人公たちがその供物――犠牲になるといった話を予想していたが、そうでもない。

最後までプレイしたなかで、常識的に考えると、

やはり「失踪」したネルソン氏が、

ブラマタリ(=ヘンリー・スタンリー)の差し出した「供物」となったということか。

ただ、ヘンリー・スタンリーは、イギリスに帰国後、1903年に亡くなっている。

※ ネットで調べてみると、

一九〇四年五月十日、ロンドンで亡くなったとなっている。

「ブラ・マタリ」というのは「石の嵐」という意味で、

コンゴ自由国での道路の建設工事に、

スタンレーがダイナマイトを使って岩をふきとばしたところから、

アフリカ土人が彼につけたあだななのだそうだ。

(よくわかる科学史)

とにかく「ブラマタリ」については、ここに出てくるだけで、

あとはまったく出てこないようなので

(パラグラフのすべてを当たったわけではないが……)、よく分からない。

いずれにせよ、帰国後死んだということは、

彼が直接関わったとかいうことはなさそうだ。

やはり、運命や邪神など超現実的な何かが関わっているということなのだろう。

もちろん、フィクションだから真相は分からない。

実はロンドンで死んだというのは虚偽だったということも

お話しならば可能だろう。

151の手記によれば、ヘンリーは名残惜しそうに帰国したと書いてある。

だが同時に、

彼ならば真相に、好意を持って気づいてくれるだろう、とも書かれている。

ならば、実際真相に気づき、自分は死んだと偽装して、

ヴィクトリア湖までリヴィングストン氏に会いに行ったとも考えられる

(フィクションならば)。

そうして、黒いピュタゴラスとなったリヴイングストンに会い、

前世の記憶を呼び覚まされて、彼の弟子になったということも可能性もあるだろう。

リヴィングストン氏の記憶が戻るときには、その場に彼はいなかった。

だから、彼はヘンリーが戻ってきたことを知らなかった。

手記に書かれていなかったのはそのためだ。

だとすれば、もしかすると、最後の方に出てくるワニやカバの頭を持つ男。

そのどちらかが彼だったのかもしれない。

「岩を砕く者」という言葉から、なんとなくワニ頭のような気がするのだが……。

となると、きみと行動を共にしたデンジル・スタンリーはどうなるのだろう?

養子である彼はもしかすると、

「黒いピュタゴラス」の弟子となったヘンリーに

超常的な、あるいは運命的な力で、

呼び寄せられたのではないだろうか。

彼自身にその意図はなくとも、無意識のうちに

ネルソンや、「きみ」を、

「ブラマタリ」の「供物」とするために。

そういえば、神殿で、彼はどうしていたのだろうか。

パラグラフ35でマロウンは、一人で地下に入っていった。

残りの者は部屋で待機し、

ネルソン氏を連れ戻したときの退路を確保することになっている。

スタンリーもその中にいたのだろう。

したがって、そのあと彼の出てくる場面はない。

だが、

パラグラフ148で、最初に姿を現した男、

仮面の頭を持つ化け物こそ、彼その人ではなかったか……。

83で仮面をつけたスタンリーは、パラグラフ88で、

「あまりになじみすぎていて、すっかり忘れていた」ときみに言われている。

だからもしかすると、そのあと仮面がぴったりと顔に張りつき融合し、

仮面の意思のままに、彼は地下へと降りてきたのではないだろうか。

仮面をかぶったときになんの違和感がなかったのも、

もともとそれが、彼の顔だったからかも知れない……。

☆ ☆ ☆

☆ まぁ、ヘンリーがヴィクトリア湖に戻っていたとしたら

という話なので、解明本とかにありそうな妄想話ではございますが。

* ワニ頭がヘンリーで、カバ頭がデンジル、

ってな可能性も、もしかしたらあるかもーー。

別にその意義を問うのでもないし、

作品解題でもない。

純粋に、ブラマタリの供物とはなんだったのだろう、と思ったのだ。

ブラマタリについては、パラグラフ3で説明されている。

コンゴ周辺の言葉で「岩を砕く者」。

かつて、ネルソンとともにアフリカ奥地へ油田を探しに行った、

探検家のヘンリー・スタンリーのあだ名だという。

その彼は、マロウン(きみ)とともに今回の救出に参加した、

デンジル・スタンリーの義父にあたるそうだ。

「岩を砕く者」という物騒な名前だから、あとでそういう怪物が現れて、

主人公たちがその供物――犠牲になるといった話を予想していたが、そうでもない。

最後までプレイしたなかで、常識的に考えると、

やはり「失踪」したネルソン氏が、

ブラマタリ(=ヘンリー・スタンリー)の差し出した「供物」となったということか。

ただ、ヘンリー・スタンリーは、イギリスに帰国後、1903年に亡くなっている。

※ ネットで調べてみると、

一九〇四年五月十日、ロンドンで亡くなったとなっている。

「ブラ・マタリ」というのは「石の嵐」という意味で、

コンゴ自由国での道路の建設工事に、

スタンレーがダイナマイトを使って岩をふきとばしたところから、

アフリカ土人が彼につけたあだななのだそうだ。

(よくわかる科学史)

とにかく「ブラマタリ」については、ここに出てくるだけで、

あとはまったく出てこないようなので

(パラグラフのすべてを当たったわけではないが……)、よく分からない。

いずれにせよ、帰国後死んだということは、

彼が直接関わったとかいうことはなさそうだ。

やはり、運命や邪神など超現実的な何かが関わっているということなのだろう。

もちろん、フィクションだから真相は分からない。

実はロンドンで死んだというのは虚偽だったということも

お話しならば可能だろう。

151の手記によれば、ヘンリーは名残惜しそうに帰国したと書いてある。

だが同時に、

彼ならば真相に、好意を持って気づいてくれるだろう、とも書かれている。

ならば、実際真相に気づき、自分は死んだと偽装して、

ヴィクトリア湖までリヴィングストン氏に会いに行ったとも考えられる

(フィクションならば)。

そうして、黒いピュタゴラスとなったリヴイングストンに会い、

前世の記憶を呼び覚まされて、彼の弟子になったということも可能性もあるだろう。

リヴィングストン氏の記憶が戻るときには、その場に彼はいなかった。

だから、彼はヘンリーが戻ってきたことを知らなかった。

手記に書かれていなかったのはそのためだ。

だとすれば、もしかすると、最後の方に出てくるワニやカバの頭を持つ男。

そのどちらかが彼だったのかもしれない。

「岩を砕く者」という言葉から、なんとなくワニ頭のような気がするのだが……。

となると、きみと行動を共にしたデンジル・スタンリーはどうなるのだろう?

養子である彼はもしかすると、

「黒いピュタゴラス」の弟子となったヘンリーに

超常的な、あるいは運命的な力で、

呼び寄せられたのではないだろうか。

彼自身にその意図はなくとも、無意識のうちに

ネルソンや、「きみ」を、

「ブラマタリ」の「供物」とするために。

そういえば、神殿で、彼はどうしていたのだろうか。

パラグラフ35でマロウンは、一人で地下に入っていった。

残りの者は部屋で待機し、

ネルソン氏を連れ戻したときの退路を確保することになっている。

スタンリーもその中にいたのだろう。

したがって、そのあと彼の出てくる場面はない。

だが、

パラグラフ148で、最初に姿を現した男、

仮面の頭を持つ化け物こそ、彼その人ではなかったか……。

83で仮面をつけたスタンリーは、パラグラフ88で、

「あまりになじみすぎていて、すっかり忘れていた」ときみに言われている。

だからもしかすると、そのあと仮面がぴったりと顔に張りつき融合し、

仮面の意思のままに、彼は地下へと降りてきたのではないだろうか。

仮面をかぶったときになんの違和感がなかったのも、

もともとそれが、彼の顔だったからかも知れない……。

☆ ☆ ☆

☆ まぁ、ヘンリーがヴィクトリア湖に戻っていたとしたら

という話なので、解明本とかにありそうな妄想話ではございますが。

* ワニ頭がヘンリーで、カバ頭がデンジル、

ってな可能性も、もしかしたらあるかもーー。

ちょっと思いついてしまったので、書いてみますね。

藤浪智之先生も、フーゴ・ハル先生も、気を悪くするかなぁ……。

● 2つの作品、雰囲気も何もかも、ぜんぜん別なのでございますが、

要素として分解してみると、このあたり近い気がいたしました。

☆ 島での冒険。

☆ 基本マップを見ての移動。

☆ 14が死のパラグラフではない。

☆ 「予兆」が重要な役を果たす。

☆ 島の各地にポイントがあり、五芒星がカギとなる。

☆ ラスト近くで地下に潜っていき、そこで試練めいたテストを受ける。

☆ 物語の裏で活躍していた女性キャラが、最後に主人公らを助けるべく動く。

〔ジュビア,ジャーミン〕

☆ ラストに、なんと申しますか、神秘的な? 大きな話が用意されている。

藤浪智之先生も、フーゴ・ハル先生も、気を悪くするかなぁ……。

● 2つの作品、雰囲気も何もかも、ぜんぜん別なのでございますが、

要素として分解してみると、このあたり近い気がいたしました。

☆ 島での冒険。

☆ 基本マップを見ての移動。

☆ 14が死のパラグラフではない。

☆ 「予兆」が重要な役を果たす。

☆ 島の各地にポイントがあり、五芒星がカギとなる。

☆ ラスト近くで地下に潜っていき、そこで試練めいたテストを受ける。

☆ 物語の裏で活躍していた女性キャラが、最後に主人公らを助けるべく動く。

〔ジュビア,ジャーミン〕

☆ ラストに、なんと申しますか、神秘的な? 大きな話が用意されている。

まぁ、偶然でございますな。

この程度は、よくあること。

最初の1つは、よくあるふつうのことでございますし、

次の1つも、お二方のゲームブックのスタイルですし……。

だけど、

陰謀論みたいなのだと、それを

偶然の一致にしては、とか言っちゃうかも。

クトゥルフ神話ブックゲーム

『ブラマタリの供物』

著・イラスト:フーゴ・ハル

(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

(1回目は(2018/11/06 (Tue))

(2回目は(2018/11/07 (Wed))

(3回目は(2018/11/09 (Fri) )

(4回目は(2018/11/11 (Sun))

(5回目は(2018/11/12 (Mon))

(6回目は(2018/11/13 (Tue))

「104」の地図。

左ソデは、「106」のある155ページからのスタート。

とはいえ、感想5回目で、

すでに115までは、終わっている。

……。

いや、そうでもない。

パラグラフ数の少ない順に行くというルールを決めたため、

イベントがまだ残っていたはずだ。

ややこしいが仕方がない。

調べてみると、90の背負う荷と、

99の谷底を探るがまだだった。

112の選択も狂気度11の今ならできる。

115の音のする方向

(115は狂気度11にもかかわらず、狂気度11では行けない)

も行けることにしよう。

というわけで、パラグラフ順に。

まずは炉を調べる。特に起こらない。

次に115の音の聞こえる方へ。これも大丈夫。

90。谷底を探る。

失敗だった。這いよる混沌に前世の名で語りかけられ、狂気を増す。

こんなところで、レベル3のマップへ行かなければならなくなってしまった……。

パラグラフ122の地図へ。

左ソデはp.173だ。

ここで、リヴィングストンの手紙を読んでしまおう。

ある場所は狂気点16だが、ここまで来たら、16なんてすぐだ。

というわけで、該当のパラグラフへ。

ふむぅ。

読み終わって改めて、レベル3の地図へ。

ここでは、パラグラフのない数字を2回選ぶと、

パラグラフ182(狂気の深淵)へ墜ちるとされている。

おそらく、この182が最終パラグラフだろう。

例は190。このパラグラフがないのは当然だ。

となると、182以上のパラグラフは、

選んではいけないということになる。

まぁ、いづれにせよ方針は変わらない。

低いパラグラフから攻めていくだけだ。

と、さっそく「手紙」が役に立った。

精神状態が回復。

ふたたびレベル2のマップへ。

と、ここからははしょっていこう。

未踏破の場所をまわり、白黒まだらの仮面をつけた人物とも出会う。

その正体も分かった

(以前、名前が分からなかったのは、ここで初めて名が明かされるからだった。

いやぁ、ズルしたり、

「会っているのに忘れた」とでまかせ書かなくて、よかったー)。

この人物に、音に関する情報ももらった。

思いつく場所は2カ所ほど。

さっそく行ってみる(どちらも同じだった)。

ここで、マップの場面は終わり。

これまでが情報収集だとしたら、ここからは、それを活かした謎解きの時間だ。

このあたりから自由に後戻りのできない一方向移動型になる。

それまでのじっくりとした流れが収斂し、直線的に、スピーディになっていく。

慎重に行動しようとしても運命に連れて行かれる感覚がうまく表されている。

ただし、このゲームブック、謎解きは容易ではない。

そこで行き詰まることはあるだろう。

アフリカの奥地に広場が開け、突如ギリシャ神殿があらわれる。

中に入ると打楽器の響きだ。

西洋楽器で、それに対抗する。

原住民が恐慌におちいる。

祭壇の奥から、老人が姿を現した。

祭壇には、ネルソン氏が横たわっている。

彼らは、カーテンの奥へ。

五芒星の描かれたそのカーテンの奥をのぞくと、

そこには 大きな直角二等辺三角形の穴があった。

直角二等辺三角形の同じ長さの2辺を1とすると、斜辺は√2。

無理数だ。

ピュタゴラスは、数の調和と整合性を重視し、

無理数はあり得ない数として否定した。

そのピュタゴラス教団の神殿に、

無理数を象徴する二等辺三角形があるとは――。

「この神殿が、ピュタゴラス教団のものである以上、無関係ではあるまい。

この三角形は、教団にとって踏み入れてはならない

禁断の場所の入り口を意味している、そう考えるべきだ」

これを言ったのは、「きみ」自身なのだろうか。

だが、「禁断の場所の入り口」であることは、明白だ。

なぜなら、√2といえば、

1.414……。

そう。

14が二重に連なる数字から始まる無理数だ。

呪術師の∞を2つ連ねた目が取り付けられた仮面が重要な意味を果たした

それ以上に、この√2が重要な意味を持つことは、明白だろう。

この数字をピュタゴラス教団が恐れたのは当然だ。

その

死の場所ともいうべき、穴の中へ入っていく。

ここで「きみ」は、前世の記憶を試される。

自分の名前はなんだったか……。

なにか、どこかで聞いたような気はするかだが……。

思い出せない。

レベル3の島はほとんどまわっていないから、そっちで出てくるのか?

ズルいとは知りながら、パラパラッとページをめくる。

チラチラッと、見ると、名前は分かった。

なんとな~く、知っているよーな……。

ただ、どこで知ったかが思い出せない。

それではダメだろう。

あきらめて、先へ進む。

グールになりましたー。

☆ ☆ ☆

ここで一息入れる。

そして、メモをよーーーく、見てみる。

ちゃんと、書いてあった……。

なるほど、あそこだ。

失敗しちゃったという意識が強かったので、

メモは取ってあったにもかかわらず、

あまり重要に思ってなかったのだ、多分。

それに、

いつもはノートに書くのだが、

そこら辺にあった紙切れに書いたのも悪かったかもしれない。

ブログで書くために、いつもは書かないことまで書いていたので、

ゴチャゴチャしてしまって、まぎれてしまった、というのもあるかも。

教訓。

詰まったら、休憩をはさみましょう。

メモは、わかりやすくね。

わかっちゃいるけど……、ねぇ。

これに関しては、ルールにしたがってカバー裏を使った方が正しかったかもしれない。

とはいえ、この油断ならないゲームブック、

あれだけの情報でよしとするのは、ちょっと無理というものだ。

☆ ☆ ☆

グールになっちゃうと、悪夢にはならないんだよなー。

だが、無視しよう。

メモには書いてあったんだ。

それに状況からして、

あんな強烈な体験の中で覚えたことを忘れるわけがない!!

逆に、そんな強烈な体験だからこそ忘れることもあるのでは、

という気もしないではないが、それは忘れる!

というわけで、消えかけていた前世の記憶が突然ふってきた。

先へ進む。

ピュタゴラス教団の教団員としてのテストがここから始まる。

「石工組合」とか、「死者の書」とかを感じさせる場面だ。

迷路に惑わされず、まっすぐ進むのが正解っていうのは、

「死者の書」じゃなかったっけ?

そんなのゲームにならないなぁ、とか思った覚えが……。

うろ覚えでものを言ったらいけないな。

何か他の神話かも知れない。

忘れてくれ。

マップ上の(おそらく五芒星が描かれたところ)にあった死体がヒントらしい。

いちおう、全部行っているはずだが、あれから、どう意味を読み解くか?

結果、2問正解。

話をはしょると、ふたたび、

グールになりましたー。

どうやら、全部正解しないと、正しいエンドには到らないみたい。

もう、ここまで来たら……と、フローチャートを書いて、正解を見ちゃう。

正しいのは……、そういうことなのかー。

多分だけど、

「きみ」たちが手を出したことが、結局惑わせる元になっている……

んだと思う。

というわけで、ここまで来たら、強引に突破。

フーゴ・ハル先生には敵いませんでした、

と、ごめんなさいして先へ。

えっ、ここで狂気点を訊く?

もう、降参してゴチャゴチャやったから、左ソデなんて気にしていなかったー。

まぁ、どっちにしろ、ここで悪あがきをしても無理なのは目に見えている。

狂気点がどうあれ、素直に従っておいた方がいいだろう。

階段を降りて、黒い地下霊廟へ。

現実とは思えない光景が、展開されている。

この中から、論理的におかしな行為を見つけろというのか。

……。

思いつかない。

だが、勝算はある。

ここでの問題は、

ここから100までの間で、関連する言葉がキーワードになっているセッションを探せ。

条件は、息を止めている間、

だ。

『ブラマタリの供物』

著・イラスト:フーゴ・ハル

(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

(1回目は(2018/11/06 (Tue))

(2回目は(2018/11/07 (Wed))

(3回目は(2018/11/09 (Fri) )

(4回目は(2018/11/11 (Sun))

(5回目は(2018/11/12 (Mon))

(6回目は(2018/11/13 (Tue))

「104」の地図。

左ソデは、「106」のある155ページからのスタート。

とはいえ、感想5回目で、

すでに115までは、終わっている。

……。

いや、そうでもない。

パラグラフ数の少ない順に行くというルールを決めたため、

イベントがまだ残っていたはずだ。

ややこしいが仕方がない。

調べてみると、90の背負う荷と、

99の谷底を探るがまだだった。

112の選択も狂気度11の今ならできる。

115の音のする方向

(115は狂気度11にもかかわらず、狂気度11では行けない)

も行けることにしよう。

というわけで、パラグラフ順に。

まずは炉を調べる。特に起こらない。

次に115の音の聞こえる方へ。これも大丈夫。

90。谷底を探る。

失敗だった。這いよる混沌に前世の名で語りかけられ、狂気を増す。

こんなところで、レベル3のマップへ行かなければならなくなってしまった……。

パラグラフ122の地図へ。

左ソデはp.173だ。

ここで、リヴィングストンの手紙を読んでしまおう。

ある場所は狂気点16だが、ここまで来たら、16なんてすぐだ。

というわけで、該当のパラグラフへ。

ふむぅ。

読み終わって改めて、レベル3の地図へ。

ここでは、パラグラフのない数字を2回選ぶと、

パラグラフ182(狂気の深淵)へ墜ちるとされている。

おそらく、この182が最終パラグラフだろう。

例は190。このパラグラフがないのは当然だ。

となると、182以上のパラグラフは、

選んではいけないということになる。

まぁ、いづれにせよ方針は変わらない。

低いパラグラフから攻めていくだけだ。

と、さっそく「手紙」が役に立った。

精神状態が回復。

ふたたびレベル2のマップへ。

と、ここからははしょっていこう。

未踏破の場所をまわり、白黒まだらの仮面をつけた人物とも出会う。

その正体も分かった

(以前、名前が分からなかったのは、ここで初めて名が明かされるからだった。

いやぁ、ズルしたり、

「会っているのに忘れた」とでまかせ書かなくて、よかったー)。

この人物に、音に関する情報ももらった。

思いつく場所は2カ所ほど。

さっそく行ってみる(どちらも同じだった)。

ここで、マップの場面は終わり。

これまでが情報収集だとしたら、ここからは、それを活かした謎解きの時間だ。

このあたりから自由に後戻りのできない一方向移動型になる。

それまでのじっくりとした流れが収斂し、直線的に、スピーディになっていく。

慎重に行動しようとしても運命に連れて行かれる感覚がうまく表されている。

ただし、このゲームブック、謎解きは容易ではない。

そこで行き詰まることはあるだろう。

アフリカの奥地に広場が開け、突如ギリシャ神殿があらわれる。

中に入ると打楽器の響きだ。

西洋楽器で、それに対抗する。

原住民が恐慌におちいる。

祭壇の奥から、老人が姿を現した。

祭壇には、ネルソン氏が横たわっている。

彼らは、カーテンの奥へ。

五芒星の描かれたそのカーテンの奥をのぞくと、

そこには 大きな直角二等辺三角形の穴があった。

直角二等辺三角形の同じ長さの2辺を1とすると、斜辺は√2。

無理数だ。

ピュタゴラスは、数の調和と整合性を重視し、

無理数はあり得ない数として否定した。

そのピュタゴラス教団の神殿に、

無理数を象徴する二等辺三角形があるとは――。

「この神殿が、ピュタゴラス教団のものである以上、無関係ではあるまい。

この三角形は、教団にとって踏み入れてはならない

禁断の場所の入り口を意味している、そう考えるべきだ」

これを言ったのは、「きみ」自身なのだろうか。

だが、「禁断の場所の入り口」であることは、明白だ。

なぜなら、√2といえば、

1.414……。

そう。

14が二重に連なる数字から始まる無理数だ。

呪術師の∞を2つ連ねた目が取り付けられた仮面が重要な意味を果たした

それ以上に、この√2が重要な意味を持つことは、明白だろう。

この数字をピュタゴラス教団が恐れたのは当然だ。

その

死の場所ともいうべき、穴の中へ入っていく。

ここで「きみ」は、前世の記憶を試される。

自分の名前はなんだったか……。

なにか、どこかで聞いたような気はするかだが……。

思い出せない。

レベル3の島はほとんどまわっていないから、そっちで出てくるのか?

ズルいとは知りながら、パラパラッとページをめくる。

チラチラッと、見ると、名前は分かった。

なんとな~く、知っているよーな……。

ただ、どこで知ったかが思い出せない。

それではダメだろう。

あきらめて、先へ進む。

グールになりましたー。

☆ ☆ ☆

ここで一息入れる。

そして、メモをよーーーく、見てみる。

ちゃんと、書いてあった……。

なるほど、あそこだ。

失敗しちゃったという意識が強かったので、

メモは取ってあったにもかかわらず、

あまり重要に思ってなかったのだ、多分。

それに、

いつもはノートに書くのだが、

そこら辺にあった紙切れに書いたのも悪かったかもしれない。

ブログで書くために、いつもは書かないことまで書いていたので、

ゴチャゴチャしてしまって、まぎれてしまった、というのもあるかも。

教訓。

詰まったら、休憩をはさみましょう。

メモは、わかりやすくね。

わかっちゃいるけど……、ねぇ。

これに関しては、ルールにしたがってカバー裏を使った方が正しかったかもしれない。

とはいえ、この油断ならないゲームブック、

あれだけの情報でよしとするのは、ちょっと無理というものだ。

☆ ☆ ☆

グールになっちゃうと、悪夢にはならないんだよなー。

だが、無視しよう。

メモには書いてあったんだ。

それに状況からして、

あんな強烈な体験の中で覚えたことを忘れるわけがない!!

逆に、そんな強烈な体験だからこそ忘れることもあるのでは、

という気もしないではないが、それは忘れる!

というわけで、消えかけていた前世の記憶が突然ふってきた。

先へ進む。

ピュタゴラス教団の教団員としてのテストがここから始まる。

「石工組合」とか、「死者の書」とかを感じさせる場面だ。

迷路に惑わされず、まっすぐ進むのが正解っていうのは、

「死者の書」じゃなかったっけ?

そんなのゲームにならないなぁ、とか思った覚えが……。

うろ覚えでものを言ったらいけないな。

何か他の神話かも知れない。

忘れてくれ。

マップ上の(おそらく五芒星が描かれたところ)にあった死体がヒントらしい。

いちおう、全部行っているはずだが、あれから、どう意味を読み解くか?

結果、2問正解。

話をはしょると、ふたたび、

グールになりましたー。

どうやら、全部正解しないと、正しいエンドには到らないみたい。

もう、ここまで来たら……と、フローチャートを書いて、正解を見ちゃう。

正しいのは……、そういうことなのかー。

多分だけど、

「きみ」たちが手を出したことが、結局惑わせる元になっている……

んだと思う。

というわけで、ここまで来たら、強引に突破。

フーゴ・ハル先生には敵いませんでした、

と、ごめんなさいして先へ。

えっ、ここで狂気点を訊く?

もう、降参してゴチャゴチャやったから、左ソデなんて気にしていなかったー。

まぁ、どっちにしろ、ここで悪あがきをしても無理なのは目に見えている。

狂気点がどうあれ、素直に従っておいた方がいいだろう。

階段を降りて、黒い地下霊廟へ。

現実とは思えない光景が、展開されている。

この中から、論理的におかしな行為を見つけろというのか。

……。

思いつかない。

だが、勝算はある。

ここでの問題は、

ここから100までの間で、関連する言葉がキーワードになっているセッションを探せ。

条件は、息を止めている間、

だ。

ここから100まで、と書かれているところから、

キーワードは100に近い数字にあると予想。あとは、運に任せる。

やはり、100の方が近かった。

ちなみにこのパラグラフ、ストーリー的にはともかく、

ゲーム的には行っても何かヒントやアイテムが得られるというわけではない。

あとで調べてみたら、

ここに行けなかったパラグラフでは狂気が進んでしまい、

あとの狂気点チェックで、強制的に目の前に恐怖が訪れるのだった……。

シビアな場面が続く。

戒律のテストを全問正解しなければならなかったのもここのためだし、

そのあとも、厳しい選択を迫られる。

終盤だし、狂気も上がっている。

プレイヤーが選択、あるいは

選択しないまでもみずからページをめくっていくことが、

没入感や緊張感を高めていく。

それもゲームブックの魅力の1つだろう。

そしてついに。

度重なる問いに正しい答で応じ、

ついに「ネルソン・ロックフェラーの手記」にたどり着いた。

終了。

感想は?

「疲れた」のひとこと。

しかし、心地よい疲れだ。

まぁ、2回ぐらい(?)グールになっているんですけどね

戒律のところでは、ズルしたし、他にも……。

でも、いいの、いいの。

十分に楽しませてもらったんだから。

それが一番大事なこと。

もっと冷静なこととか、評価みたいなものを書こうかとも思ったけれど、

烏滸がましいし、ここで止めておきたい。

というわけで、この辺で。

☆ ☆ ☆

けっこう本気のゲームブックだから、

プレイヤーもそれなりに本腰入れて取り組まないと、

はじかれてしまうと思うけれど、

ちゃんと取り組めば、それだけのものを返してくれると思います。

ここまで読めば分かると思いますが、

わたくしは、堪能しました。

雑な記事で

(ネタバレしないように、隠している部分もありますし)

読みにくいとは思いますが、

ここまでつきあってくださって、

ありがとうございました。

本当に。

クトゥルフ神話ブックゲーム

『ブラマタリの供物』

著・イラスト:フーゴ・ハル

(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

(1回目は(2018/11/06 (Tue))

(2回目は(2018/11/07 (Wed))

(3回目は(2018/11/09 (Fri) )

(4回目は(2018/11/11 (Sun))

(5回目は(2018/11/12 (Mon))

レベル1(と勝手に名づけた)、パラグラフ62のマップからスタート。

このうち、49・54・97・59・64はすでに行っている。

49は秘密。

54は上陸後最初に行く場所で、五芒星とその中央に木製の仮面がある。

この仮面は、狂気点5以上だと調べられない。

パラグラフ62は狂気点5だから、上陸したときにしか調べられないということになる。

97は、五芒星と、それぞれ別の木に結わえられた2人の死体。

握手しようとしているポーズだが、両者とも右手首がない。

59は何もなし。

64はタールピットと、そこから現れたアスファルトまみれの男。

さっきは先に97に行ってしまった(狂気点10)ので、

恐怖心から何もできずに逃げ出してしまったところだ。

現在狂気点5なので、救うことはできるが、

とりあえずマップの他の部分をまわる

(ゲーム的だなぁ)。

さて、ここかは先ほど回らなかった、未知の領域だ。

69 両目をえぐられた小猿。追えばパラグラフが進むので、ここも後回し。

72 白い五芒星。

半ば白骨化した黒人女性の首つり死体。

仮面の原住民がそれを取り囲んでいる。

さて、ここが問題だ。

ここでは、仲間を思わせるものを身につけているか、

狂気点が7以下なら、死体を調べることも、立ち去る原住民を追うこともできる。

ちらっととなりのページを見ると(よい子はしてはいけないよ?)、狂気点は7。

つまり、これ以上ページが進めば、仲間を思わせる何かがなければ、

ここでの選択はできなくなるということだ――。

と思っていたけれど、

7以下だから、7でもいいのか……。

とにかく、そのときはそう思っていたのだ。

とりあえず、死体を調べる。

頭につけている花冠の花をむしったために、

彼女はこんな目に遭ったのだと直感的にひらめく。

しかし、それがどう自分に結びつくのだろうか。

原住民たちは、逃げてしまったようだ。

仕方がない……。

マップに戻り、もう一度72を選択して、状況を再現し、今度は原住民を追う。

(ゲーム的だなぁ)。

結果、狂気点が増えて、レベル2、パラグラフ104のマップへ逆戻り。

ここはすかさず、ニワトリさんの扉のところまで行き、精神を回復して、

パラグラフ62のマップへ戻る。

ホント、ゲーム的だなぁ。

まぁ、原住民の後を追った甲斐はあった。

狂気がある段階を超えたそこへ行くと、危険だということが分かった。

ただ、もしかするとその危険は、虎児を得るために必要な危険なのかもしれない……。

75 白い五芒星。

口に豆を詰め込まれた死人。

「万物は数である」

豆……。

マップの数字、次は81だが、黄色い小猿を追う(79)がパラグラフ的には先だ。

いや、その前がある。

マップ64の全身アスファルトまみれの男。

あの男は、狂気点8以上になると救えない。

ここで救わないと、またニワトリの扉のお世話にならなければならないということだ。

ややこしいことだが、これがおそらく一番効率敵なのだから仕方ない。

ということで手をさしのべる。

(85)へ。

死体は、五芒星の供物ということらしい……。

ということで猿を追うことにしよう。

結局その猿の行き先も、次のマップと同じ81だった。

81 で、白黒まだらの仮面の男と再会する。危機一髪を助けてくれたのだ。

いったい何者?

時代劇とかだと、生き別れのお兄さんとかだったりするんだけれど……。

あるいは、ネルソン氏その人とか……。

まぁ、そういうのではないだろうな。

わたくしの通っていないパラグラフでは、名前を名乗ったみたいだし……。

ここでスタンリーから提案を受ける。

またらの仮面の男が殺した呪術師の仮面。

それを誰かがかぶったらどうかというのだ。

そうすれば、仲間としてとおるだろう。残りのものは捕虜と言っておけばいい、と。

ぞっとする提案だ。

被るとすれば、スタンリーか、「きみ」のいずれかだが――。

それもあとでいいだろう。

かぶった方が悪い場合だってあるかもしれない。

84 ジャングル。金属音がしたので、

その方(24)に向かう。

古代エジプトの壁画。アンク。ネフレン=カ。

いま検索したら、這いよる混沌さんと関係があるみたいだけれど……。

91 岸辺

白い五芒星

先発隊の一人、石油の専門家のダニエル氏が、

口に心臓を押し込まれて死んでいる。

ヤシの木があるが、とりあえずさわらない。

106 まで歩いて、レベル1の島は、踏破完了、だと思う。

81の仮面をどちらかがつけるかが残っているが、やはり、自分でつける気はしない。

悪いが、スタンリーにお願いする。

「現地語がしゃべれる私の方が、それらしく振る舞えそうですからね……」

なるほど、そんなことはぜんぜん考えていなかった。

まぁ、スタンリーがいやがらずに被ってくれたのはありがたい。

さて、ここで、満を持してレベル2へ行くわけだが、

その前に、白い五芒星があったところをチェックしておこう。

もしかすると、それをつなげると、数字になったりするかも知れないから。

五芒星がある位置は、マップ左上から、「95」「72」「97」「91」「54」でいいのかな。

「81」にも出てきたが、それは呪術師の仮面に描かれていたものなので違うとみていいだろう。

このうち、「97」にあったものだけがとび先が違い、あとは同じ……。

意味は……、よく分からないや。

次回レベル2から。

どうやって行ったかは、どうでもいいような気もするが、「64」から。

現在左ソデがパラグラフ106、狂気点10のところにあるので、

アスファルト男に逃げ出してしまったのだった。

というわけで、次回は「104」の地図から。

左ソデは、「106」のある155ページだ。

『ブラマタリの供物』

著・イラスト:フーゴ・ハル

(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

(1回目は(2018/11/06 (Tue))

(2回目は(2018/11/07 (Wed))

(3回目は(2018/11/09 (Fri) )

(4回目は(2018/11/11 (Sun))

(5回目は(2018/11/12 (Mon))

レベル1(と勝手に名づけた)、パラグラフ62のマップからスタート。

このうち、49・54・97・59・64はすでに行っている。

49は秘密。

54は上陸後最初に行く場所で、五芒星とその中央に木製の仮面がある。

この仮面は、狂気点5以上だと調べられない。

パラグラフ62は狂気点5だから、上陸したときにしか調べられないということになる。

97は、五芒星と、それぞれ別の木に結わえられた2人の死体。

握手しようとしているポーズだが、両者とも右手首がない。

59は何もなし。

64はタールピットと、そこから現れたアスファルトまみれの男。

さっきは先に97に行ってしまった(狂気点10)ので、

恐怖心から何もできずに逃げ出してしまったところだ。

現在狂気点5なので、救うことはできるが、

とりあえずマップの他の部分をまわる

(ゲーム的だなぁ)。

さて、ここかは先ほど回らなかった、未知の領域だ。

69 両目をえぐられた小猿。追えばパラグラフが進むので、ここも後回し。

72 白い五芒星。

半ば白骨化した黒人女性の首つり死体。

仮面の原住民がそれを取り囲んでいる。

さて、ここが問題だ。

ここでは、仲間を思わせるものを身につけているか、

狂気点が7以下なら、死体を調べることも、立ち去る原住民を追うこともできる。

ちらっととなりのページを見ると(よい子はしてはいけないよ?)、狂気点は7。

つまり、これ以上ページが進めば、仲間を思わせる何かがなければ、

ここでの選択はできなくなるということだ――。

と思っていたけれど、

7以下だから、7でもいいのか……。

とにかく、そのときはそう思っていたのだ。

とりあえず、死体を調べる。

頭につけている花冠の花をむしったために、

彼女はこんな目に遭ったのだと直感的にひらめく。

しかし、それがどう自分に結びつくのだろうか。

原住民たちは、逃げてしまったようだ。

仕方がない……。

マップに戻り、もう一度72を選択して、状況を再現し、今度は原住民を追う。

(ゲーム的だなぁ)。

結果、狂気点が増えて、レベル2、パラグラフ104のマップへ逆戻り。

ここはすかさず、ニワトリさんの扉のところまで行き、精神を回復して、

パラグラフ62のマップへ戻る。

ホント、ゲーム的だなぁ。

まぁ、原住民の後を追った甲斐はあった。

狂気がある段階を超えたそこへ行くと、危険だということが分かった。

ただ、もしかするとその危険は、虎児を得るために必要な危険なのかもしれない……。

75 白い五芒星。

口に豆を詰め込まれた死人。

「万物は数である」

豆……。

マップの数字、次は81だが、黄色い小猿を追う(79)がパラグラフ的には先だ。

いや、その前がある。

マップ64の全身アスファルトまみれの男。

あの男は、狂気点8以上になると救えない。

ここで救わないと、またニワトリの扉のお世話にならなければならないということだ。

ややこしいことだが、これがおそらく一番効率敵なのだから仕方ない。

ということで手をさしのべる。

(85)へ。

死体は、五芒星の供物ということらしい……。

ということで猿を追うことにしよう。

結局その猿の行き先も、次のマップと同じ81だった。

81 で、白黒まだらの仮面の男と再会する。危機一髪を助けてくれたのだ。

いったい何者?

時代劇とかだと、生き別れのお兄さんとかだったりするんだけれど……。

あるいは、ネルソン氏その人とか……。

まぁ、そういうのではないだろうな。

わたくしの通っていないパラグラフでは、名前を名乗ったみたいだし……。

ここでスタンリーから提案を受ける。

またらの仮面の男が殺した呪術師の仮面。

それを誰かがかぶったらどうかというのだ。

そうすれば、仲間としてとおるだろう。残りのものは捕虜と言っておけばいい、と。

ぞっとする提案だ。

被るとすれば、スタンリーか、「きみ」のいずれかだが――。

それもあとでいいだろう。

かぶった方が悪い場合だってあるかもしれない。

84 ジャングル。金属音がしたので、

その方(24)に向かう。

古代エジプトの壁画。アンク。ネフレン=カ。

いま検索したら、這いよる混沌さんと関係があるみたいだけれど……。

91 岸辺

白い五芒星

先発隊の一人、石油の専門家のダニエル氏が、

口に心臓を押し込まれて死んでいる。

ヤシの木があるが、とりあえずさわらない。

106 まで歩いて、レベル1の島は、踏破完了、だと思う。

81の仮面をどちらかがつけるかが残っているが、やはり、自分でつける気はしない。

悪いが、スタンリーにお願いする。

「現地語がしゃべれる私の方が、それらしく振る舞えそうですからね……」

なるほど、そんなことはぜんぜん考えていなかった。

まぁ、スタンリーがいやがらずに被ってくれたのはありがたい。

さて、ここで、満を持してレベル2へ行くわけだが、

その前に、白い五芒星があったところをチェックしておこう。

もしかすると、それをつなげると、数字になったりするかも知れないから。

五芒星がある位置は、マップ左上から、「95」「72」「97」「91」「54」でいいのかな。

「81」にも出てきたが、それは呪術師の仮面に描かれていたものなので違うとみていいだろう。

このうち、「97」にあったものだけがとび先が違い、あとは同じ……。

意味は……、よく分からないや。

次回レベル2から。

どうやって行ったかは、どうでもいいような気もするが、「64」から。

現在左ソデがパラグラフ106、狂気点10のところにあるので、

アスファルト男に逃げ出してしまったのだった。

というわけで、次回は「104」の地図から。

左ソデは、「106」のある155ページだ。

クトゥルフ神話ブックゲーム

『ブラマタリの供物』

著・イラスト:フーゴ・ハル

(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

(1回目は(2018/11/06 (Tue))

(2回目は(2018/11/07 (Wed))

(3回目は(2018/11/09 (Fri) )

(4回目は(2018/11/11 (Sun))

感想の3回目では、呪術師のガイドで島に行ったが、

このルートは狂気点が低くないと選べない。

13で「秘密結社」の解説を見てしまうと最初から選べないし、

死ぬような「悪夢」を見て、ホテルのベッドで目ざめた後も選ぶことができない。

ボーナスステージみたいなものといっていいかもしれない。

この呪術師のルートと、元船乗りのルート、両方をとおると、

黒いピュタゴラス側と、マテマ族側の両面を垣間見ることができる。

ガイドを2人用意したのは、そこに意図があったのだろう。

☆ ☆ ☆

さて、探索は、レベル2。104の地図から。

レベル1の地図での失敗を経験に、対策を考える。

作戦としては、

「さわらぬ神にたたり無し」

というわけで、各パラグラフにいっても、

そこでのイベントには関わらず、すぐにマップに戻ってきてしまえばいいのだ。

強制的にイベントが発生する場合もあるだろうけれど、

それでもヘタに首を突っ込むよりは、はるかに狂気点の増大は避けられるだろう。

ただ、マップには地図のある(104)よりも大きい数字が書かれている場所もある。

そういう場合は、そのマップを後回しにして、

イベントのうち(104)よりも小さい数字を優先させよう。

とにかく、なるべく小さい数字から攻めていく、ということだ。

というわけでイベントにはなるべく関わらないように進んでいく。

以下はイベントの有無にかかわらず、そこで出会ったものやこと。

五芒星の(15)と、イベントのうち(104)よりも大きなとび先の数字は書かない。

82 バオバブ、悪魔の木。

五芒星。

先発隊メンバー。ツバメの剣。

90 ジャングル。

五芒星。

背負う荷

93 五芒星

扉にニワトリの絵

右が白(100)

左が赤(102)

99 谷底から声

ここまでだが、次は105。

地図のある104のとなりなので、狂気点も増えないだろう。

というわけでページをめくる。

地図のある104のとなりなので、狂気点も増えないだろう。

というわけでページをめくる。

105 五芒星

それにまだらの仮面?

バシュクーに捕まったとき、上から覗いていた人物だ。

あの時も名前を聞かれたが、知らなかった。

今回も矢じりの素材を聞かれたが知らない……。

どこかで見落としがあったのだろうか。

とりあえず、そのままにしておくより他にない。

というわけで、あとの地図上の数字は地図のある(104)よりも後ろだ。

そこで、先ほどの方針に従って、

93の扉のニワトリを試すことになる。

白(100)か赤(102)か。

方針そのままなら、当然100を選ぶことになる。

だが、ここは100と102。そんなに離れていない。

狂気点に違いはないだろう。

となると、プレイヤーが低いパラグラフから攻めていくのを見越して、

若い番号のほうに悪い結果を持ってくることだって考えられる。

さて、どうする?

どっちを選んだかは書かないが、悪い目を引いてしまった。

わたわたと逃げてマップの121へ。

逃げるときにもう一方のパラグラフが見えてしまう

(見ようとしたわけではなく、見えてしまった、んだよ)。

やはりか、フーゴ・ハル!!

こうした駆け引きも、ゲームブックの楽しさの1つだ。

とりあえず、121まで進行してしまったのは仕方がない。

そこまでのマップを見てみることにする。

まず、今いる121から。

121 谷間。仮面の人物。

中に入る?

原住民を追う?

109 ジャングル。マラブー鳥。

カチリという音。後を追う?(113)

112 高台の煙

五芒星。

ここでは、原住民の後を追うか、炉を調べるという選択もあるが、

狂気点が11までの場合。現在12なので、調べることはできない。

115 金属的な音。

これは狂気点が11以上ならすぐさまマップに戻ることになっている。

が、このパラグラフがある場所がすでに狂気点11なので、矛盾する。

ここは、好意的に、狂気点12以上なら、と解釈しておこう。

どちらにせよ、狂気点12なので、音のする方角へ行くことは出来ないが。

そんなわけで、ここでパラグラフ121以下で、

しかも選択できる条件にあるのは、マップ109のマラブー鳥の後を追う、というものだけだ。

赤い首のその鳥を追っていくと、

ふたたび93の白と赤のニワトリの描かれた扉のところへたどりついた。

今度は、さっきとは別のニワトリを選ぶことにする。

結果。

精神状態が回復し、狂気点も下がった。

マップもレベル1。

パラグラフ62のものに戻り、左ソデも、そこ。

105ページにはさみ直す。

狂気点5からのスタートだ。

こういうパラグラフが用意されていたんだ……。

驚くとともに感心する。

この精神回復の扉は覚えておくことにしよう。

もっとも、扉にたどり着く前に、

レベル3のマップへ飛ばされてしまう可能性もあるのだが。

というわけで、次回はパラグラフ62。

105ページからのスタートだ。

クトゥルフ神話ブックゲーム

『ブラマタリの供物』

著・イラスト:フーゴ・ハル

(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

(1回目は(2018/11/06 (Tue))

(2回目は(2018/11/07 (Wed))

(3回目は(2018/11/09 (Fri) )

いつもなら選択肢が少ないと不満なのに、

このゲームブックだけはない方が安心できる。

選択肢=狂気点の増大につながる可能性、だからなぁ。

さて、元船乗りをガイドに再開(23)。

夢は、起きるとすぐ忘れてしまうことが多いが、

さっきの夢はまだ頭に残っている。

リアルな悪夢だった……。

その呪術師のルートとは、今度はまったく別だ。

だが、こういうときは信じた方がいい。

実際、元船乗りはよくやってくれた。

だが、彼は呪術師ではない。

夢の中とは違い、スタンリーが言っていた(6)怪物に出くわしてしまう。

元船乗りは投げ出され、

「きみ」もまたーー。

目覚める。

ホテルの客室……ではなかった。

原住民に助けられたらしい。

このようなあり得ないことが起こるというのなら、

ロックフェラーの息子・ネルソン氏も、生きている可能性はあるのではないだろうか。

信じて渡るのには心許ない、細い細い糸のような可能性だが。

「きみ」たちを助けてくれた原住民は、マテマ族と言った。

彼らは島を見張っていて、

たまたま「きみ」たちと遭遇し、助けてくれたのだという。

スタンリーを通訳にして、族長の話を聞く。

それによると、

島には神殿があり、

半世紀前、3代前の族長の時に黒いピュタゴラスと呼ばれる白人が住みついた。

彼はそこで生活に役立つ学問を教えていたそうだ。

半世紀前?

ロックフェラーの息子、ネルソンの受け取った黒い人形。

そのくりぬきに入っていた手紙の差出人とおぼしきD・リヴィングストン。

そのリヴィングストンがもし高名な探検家と同一人物なら、

半世紀前の人物だ(8)。

この黒いピュタゴラスと、リヴィングストンは同一人物なのか?

あの手紙との関係は……?

それらを結びつける、あるいは関係ないことを証明するカギは、

あの島にあるのだろう。

族長の話はさらに続く。

その黒いピュタゴラスは2代前の族長のころ、

突然残忍邪悪な人間に変わってしまったのだという。

島には異常な人物とアフリカ各地の邪悪な呪術師しか上陸できなくなった。

ネルソン氏誘拐も、彼らの仕業だろうか?

マテマ族は、そのころから近くの小島に移り住み、島を監視しているのだという。

族長は「きみ」に木箱を渡す。

それはまだ黒いピュタゴラスが、

邪悪に染まりきっていなかったころ託された者だという。

出てきたのは、1枚の手紙。

しかし、これを読むには(151)へ行く必要がある。

狂気がものすごく増える、ということだ。

一応、今はやめておく。

だが、それが正しいことだろうか。

ゲーム的には、ふりだし覚悟でこの手紙を読むという選択もある。

そうすれば、またホテルかどこかで目を覚ますだろう。

アイテムはまた集めなければならないが、

プレイヤーの記憶まで消すことはできない。

そうして再開したほうが、

手紙を読まないまま行動するのよりは効率的ではないか。

思いはしたものの、それだけ。

もう少し先に進んでもいいだろう。

こういう考えが失敗を招くことは、往々にしてあるのだが……。

湖の一件で、死傷者と行方不明が何人か出たようだ。

元船乗りも行方不明。

その代わりというのも変だが、呪術師から奪ったという櫂をもらう。

呪術師をガイドにした夢のなかでは、

これがなければ島へはたどり着けなかったはずだ。

ありがたく頂戴する。

と、族長から宴を開くので参加しろという誘いを受ける。

すでに人夫や島の有志が岸辺で待機しているのに、順序が逆じゃないか?

族長の言葉にも、刑事のカンも警告を発しているが……。

迷ったが、なんとなく参加する。

結果、元船乗りと再会する。

作者の底意地の悪さが分かる場面だ……。

(えっ、そんなの二見のブレナンのシリーズの時代から知ってた?)

この元船乗り、多分名前が悪かったんだろう。

彼のものだったものを手にして、島へ。

櫂があったおかげで、島にたどり着くことができた。

上陸。

西南端の広場へ。

中央に五芒星が描かれている。

その中央には、仮面が置かれているが、恐怖心がそれを手にすることを拒む。

と、ここで一区切り。

ここまでは基本一方向移動型で進んできたが、

ここからは、(62)のマップを見て、

そこに書かれた数字に従うというスタイルになる。

精神状態が悪化すれば、さらに別の地図へ。

左ソデをこっそり外して見てみると、同じようなマップが、あと2つ用意されている。

狂気点は10点と12点……。

少なくとも、そこまでは狂気が上昇するということだ。

やっぱりこの刑事、こんなところまで来たのは間違いだったんじゃあ……。

さて、そんなわけでマップを見る。

なんとも気味の悪い形の島だ。

地形も情報かも知れないが、どうにもそれは読み取れない。

となると、数字だけが選ぶ際のヒントということになる。

数字が低ければ狂気点は増えない。

なので、もっとも数字の低い、49へ。

するとーー。

まんまと引っかかったね、作者の声が聞こえるようだ。

たどり着いた場所で、好奇心を発揮すると、指が9本になってしまった――。

地図のところでは木箱の手紙を読むことができるのだが、まだ読まない。

ふたたび62の地図へ。

59・64。

アスファルトまみれの男が迫ってくるが、恐怖のあまり彼と接することはできない。

おもわず逃げ出してしまう。

精神は悪化し、さっそく104の地図にマップが交代することに。

62の地図はあまり調べられなかったが、大丈夫だろうか?

最初の地図だから、まだそれほど重要なことは出てこないと思いたいが――。

ということで、今回は、この辺で。次回は

104の地図から、狂気点は10点だ。

……。

大丈夫か?

ネルソンも大丈夫か?

それによると、

島には神殿があり、

半世紀前、3代前の族長の時に黒いピュタゴラスと呼ばれる白人が住みついた。

彼はそこで生活に役立つ学問を教えていたそうだ。

半世紀前?

ロックフェラーの息子、ネルソンの受け取った黒い人形。

そのくりぬきに入っていた手紙の差出人とおぼしきD・リヴィングストン。

そのリヴィングストンがもし高名な探検家と同一人物なら、

半世紀前の人物だ(8)。

この黒いピュタゴラスと、リヴィングストンは同一人物なのか?

あの手紙との関係は……?

それらを結びつける、あるいは関係ないことを証明するカギは、

あの島にあるのだろう。

族長の話はさらに続く。

その黒いピュタゴラスは2代前の族長のころ、

突然残忍邪悪な人間に変わってしまったのだという。

島には異常な人物とアフリカ各地の邪悪な呪術師しか上陸できなくなった。

ネルソン氏誘拐も、彼らの仕業だろうか?

マテマ族は、そのころから近くの小島に移り住み、島を監視しているのだという。

族長は「きみ」に木箱を渡す。

それはまだ黒いピュタゴラスが、

邪悪に染まりきっていなかったころ託された者だという。

出てきたのは、1枚の手紙。

しかし、これを読むには(151)へ行く必要がある。

狂気がものすごく増える、ということだ。

一応、今はやめておく。

だが、それが正しいことだろうか。

ゲーム的には、ふりだし覚悟でこの手紙を読むという選択もある。

そうすれば、またホテルかどこかで目を覚ますだろう。

アイテムはまた集めなければならないが、

プレイヤーの記憶まで消すことはできない。

そうして再開したほうが、

手紙を読まないまま行動するのよりは効率的ではないか。

思いはしたものの、それだけ。

もう少し先に進んでもいいだろう。

こういう考えが失敗を招くことは、往々にしてあるのだが……。

湖の一件で、死傷者と行方不明が何人か出たようだ。

元船乗りも行方不明。

その代わりというのも変だが、呪術師から奪ったという櫂をもらう。

呪術師をガイドにした夢のなかでは、

これがなければ島へはたどり着けなかったはずだ。

ありがたく頂戴する。

と、族長から宴を開くので参加しろという誘いを受ける。

すでに人夫や島の有志が岸辺で待機しているのに、順序が逆じゃないか?

族長の言葉にも、刑事のカンも警告を発しているが……。

迷ったが、なんとなく参加する。

結果、元船乗りと再会する。

作者の底意地の悪さが分かる場面だ……。

(えっ、そんなの二見のブレナンのシリーズの時代から知ってた?)

この元船乗り、多分名前が悪かったんだろう。

彼のものだったものを手にして、島へ。

櫂があったおかげで、島にたどり着くことができた。

上陸。

西南端の広場へ。

中央に五芒星が描かれている。

その中央には、仮面が置かれているが、恐怖心がそれを手にすることを拒む。

と、ここで一区切り。

ここまでは基本一方向移動型で進んできたが、

ここからは、(62)のマップを見て、

そこに書かれた数字に従うというスタイルになる。

精神状態が悪化すれば、さらに別の地図へ。

左ソデをこっそり外して見てみると、同じようなマップが、あと2つ用意されている。

狂気点は10点と12点……。

少なくとも、そこまでは狂気が上昇するということだ。

やっぱりこの刑事、こんなところまで来たのは間違いだったんじゃあ……。

さて、そんなわけでマップを見る。

なんとも気味の悪い形の島だ。

地形も情報かも知れないが、どうにもそれは読み取れない。

となると、数字だけが選ぶ際のヒントということになる。

数字が低ければ狂気点は増えない。

なので、もっとも数字の低い、49へ。

するとーー。

まんまと引っかかったね、作者の声が聞こえるようだ。

たどり着いた場所で、好奇心を発揮すると、指が9本になってしまった――。

地図のところでは木箱の手紙を読むことができるのだが、まだ読まない。

ふたたび62の地図へ。

59・64。

アスファルトまみれの男が迫ってくるが、恐怖のあまり彼と接することはできない。

おもわず逃げ出してしまう。

精神は悪化し、さっそく104の地図にマップが交代することに。

62の地図はあまり調べられなかったが、大丈夫だろうか?

最初の地図だから、まだそれほど重要なことは出てこないと思いたいが――。

ということで、今回は、この辺で。次回は

104の地図から、狂気点は10点だ。

……。

大丈夫か?

ネルソンも大丈夫か?

クトゥルフ神話ブックゲーム

『ブラマタリの供物』

著・イラスト:フーゴ・ハル

(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

(1回目は(2018/11/06 (Tue))

(2回目は(2018/11/07 (Wed))

最後までプレイしてから感想を書こうとしたのだけれど、

リプレイ風になってきたなー。

といわけで、呪術師をガイドに(27)。

呪術師は的確に進んでいく。

ここは、素直にしたがったほうがいいだろう。

が……。

目的地に着き、銃を使わなければならない場面に出くわす。

愛用の銃の名前は覚えていた。

だが、

その前に、狂気を増やすような行為をしてしまったため、

銃のことに心がおよばない。

結局……。

まだらの仮面?

そんなもの出てきたっけ?

思い浮かばない……。

☆ ☆ ☆

自分の絶叫に目を覚ます。

身を起こすとベッドだった。

ヴィクトリア湖のほとりのホテルの客室だ。

今までのは、やけに現実的な悪夢だった……らしい。

ふたたび島へ向かう。

☆ ☆ ☆

というわけで、リセット。

左ソデは、71ページ。狂気点3からのスタートだ。

狂気点3以上なので、恐怖と警戒が衝動となって、

呪術師を選ぶことを阻む。

もう呪術師は選べない。

となると、元船乗りだが、

悪夢の中で経験してきたことで不安になる。

あそこまで行くのには、呪術師でなければ不可能ではないだろうか?

だが、呪術師は選べない。

仕方がないので、元船乗りをガイドに島へ向かう。

というわけで、次回(23)からスタート。

☆ ☆ ☆

『クトゥルフ神話』なので、

狂気のために選択できずに進んでしまうところがもどかしくも面白い。

これもあらかじめ、主人公の精神が恢復しきっていない、という設定があればこそだ。

基本的に、プレイヤーが選択できるのは、行動であり、意思である。

衝動や欲望、あるいは過去の記憶などは、

主人公が自由に引き出すことはできない。

できるのは、それを引き出そうとしたり、押しとどめようと努力することだけだ。

「狂気点」は、恐怖や衝動を理性によって制御できるか否かを示す数値

だといっていいだろう。

☆ 余談だが、ちなみに……。

このような主人公の行動を制限する精神的な数値としては、

ホビージャパンのゲームブック『機動戦士Ζガンダム』

(拓唯著/昭和60年12月)の「偏向度」がある。

主人公カミーユが、どれほど連邦や旧体制に反感を抱いているかを示す数値だ。

これは、TRPG『逆襲のシャア』で使われていた汎用RPGシステム

「WARPS」の「決断力」「抑制力」が元になっているという。

(読む人はないかと思いますが、追記(2018/11/09)あります)

018/11/01にタイトル下に書いた、

『ゴブリンスレイヤーTRPG』って、どんなのになるんだろ?

プレイヤーがゴブリンを演じて、

ゴブリンスレイヤーさんたち役のGMを困らせるとか?

018/11/01にタイトル下に書いた、

『ゴブリンスレイヤーTRPG』って、どんなのになるんだろ?

プレイヤーがゴブリンを演じて、

ゴブリンスレイヤーさんたち役のGMを困らせるとか?

楽しくなってきたので、そのつづき。

タイトル下には収まりそうにないので、こっちで。

『ブラマタリ』の感想の続きを期待してきた人、ごめんなさい。

☆ ☆ ☆

ゴブスレさんの目的は、ゴブの全滅と依頼の達成。

プレイヤー側の目的は、ゴブを1匹でも逃がすこと。

経験値は

「そのときまでに死んだゴブレベル匹

(レベル1が2匹なら2点、レベル2が2匹なら4点)」、

それを逃げたゴブ1匹ごとに計算する。

同胞のやられっぷりを見て、経験する。

そのため、あとで逃げた方がポイント高いわけだ。

「兄じゃー!!」

「う~む、この仇は必ず……」

とか、思い入れたっぷりにロールプレイして欲しいところ。

加えて情報。

ゴブスレさんがどんな方法を使ったかが、

逃げたゴブリンの記憶として蓄積される。

同じ(近い)方法を次にゴブスレさん側が使った場合、

ゴブリン側に判定に有利な修正が入る。

マップはGMが用意するでいいんじゃないかな。

そこに、プレイヤーが、ポイントを払うなどの方法でワナやモンスターを配置。

ゴブたちのいるところも決める。

隠れている――索敵しないと見えない状態――にするには、

さらに少しのポイントが必要……

隠す必要のないモンスターとか、

これ見よがしに置いておくワナとかもあるかもしれないし……。

追記:

(カギ括弧内追記です)

「

プレイヤーの操るのは、ゴブ1体、

プラス

ゴブ自身の補助行動。

別のゴブの(近接攻撃以外の?)行動。

モンスターの行動。

ワナの発動。

遠距離攻撃。

のいずれかひとつを実行できる。

てな感じで。

いっぺんにたくさんのゴブが襲いかかるんじゃ、

GMを困らせるどころの話じゃなくって、ゲームにならなくなっちゃう。

プラス行動のほうも、1ターンの回数を決めないとならないかぁ。

プレイヤー人数分モンスターとかに動かれたりしたら、大変かも。

さらに、今使っているゴブが死んだ場合には、

すぐ次のゴブが攻撃できることにしようか。

格闘ゲームにあるみたいに――。

ゴブの「胎児」は、

何ものか(ゴブでなくてもかまわない)によって移動させることができなければ、

逃げることはできない。

その際、からくり的なしかけは、

ゴブの知性で作れるものでなければ認められない(たぶん、ほとんど無理)。

逃げた「胎児」は、その時点で死んでいるゴブ匹点が、

経験点として与えられる(死んだゴブのレベルは関係なく一様に×1)。」

そんな感じでーー。

えっ、それTRPGじゃない?

でも、ボード型RPGとか呼ばれていたころには、そんなのもあったよーな。

それに、いいの。

ゴブリンのやられっぷりを楽しく演じることができれば、

それでロールプレイングなの!!

タイトル下には収まりそうにないので、こっちで。

『ブラマタリ』の感想の続きを期待してきた人、ごめんなさい。

☆ ☆ ☆

ゴブスレさんの目的は、ゴブの全滅と依頼の達成。

プレイヤー側の目的は、ゴブを1匹でも逃がすこと。

経験値は

「そのときまでに死んだゴブレベル匹

(レベル1が2匹なら2点、レベル2が2匹なら4点)」、

それを逃げたゴブ1匹ごとに計算する。

同胞のやられっぷりを見て、経験する。

そのため、あとで逃げた方がポイント高いわけだ。

「兄じゃー!!」

「う~む、この仇は必ず……」

とか、思い入れたっぷりにロールプレイして欲しいところ。

加えて情報。

ゴブスレさんがどんな方法を使ったかが、

逃げたゴブリンの記憶として蓄積される。

同じ(近い)方法を次にゴブスレさん側が使った場合、

ゴブリン側に判定に有利な修正が入る。

マップはGMが用意するでいいんじゃないかな。

そこに、プレイヤーが、ポイントを払うなどの方法でワナやモンスターを配置。

ゴブたちのいるところも決める。

隠れている――索敵しないと見えない状態――にするには、

さらに少しのポイントが必要……

隠す必要のないモンスターとか、

これ見よがしに置いておくワナとかもあるかもしれないし……。

追記:

(カギ括弧内追記です)

「

プレイヤーの操るのは、ゴブ1体、

プラス

ゴブ自身の補助行動。

別のゴブの(近接攻撃以外の?)行動。

モンスターの行動。

ワナの発動。

遠距離攻撃。

のいずれかひとつを実行できる。

てな感じで。

いっぺんにたくさんのゴブが襲いかかるんじゃ、

GMを困らせるどころの話じゃなくって、ゲームにならなくなっちゃう。

プラス行動のほうも、1ターンの回数を決めないとならないかぁ。

プレイヤー人数分モンスターとかに動かれたりしたら、大変かも。

さらに、今使っているゴブが死んだ場合には、

すぐ次のゴブが攻撃できることにしようか。

格闘ゲームにあるみたいに――。

ゴブの「胎児」は、

何ものか(ゴブでなくてもかまわない)によって移動させることができなければ、

逃げることはできない。

その際、からくり的なしかけは、

ゴブの知性で作れるものでなければ認められない(たぶん、ほとんど無理)。

逃げた「胎児」は、その時点で死んでいるゴブ匹点が、

経験点として与えられる(死んだゴブのレベルは関係なく一様に×1)。」

そんな感じでーー。

えっ、それTRPGじゃない?

でも、ボード型RPGとか呼ばれていたころには、そんなのもあったよーな。

それに、いいの。

ゴブリンのやられっぷりを楽しく演じることができれば、

それでロールプレイングなの!!

本当は、全部終えてから感想を書くつもりだったが、

取りあえず書いておきたいことがあったので感想2回目。

その部分はネタバレになるので、いやな人はこの記事読まないように。

なお、本文ではセクションという言葉を使っているが、

ここでは、引用以外はパラグラフという言葉を使っていくつもりなのでご了承を。

というわけで、また1からのスタートだ。

まずは新しくブックカバーを作る。

破ったあとの大きめのカレンダーの紙を用意し、

それを半分に切り、いつもより大きめの――横幅が広めのカバーを作る。

できる限りソデを大きくするためだ。

本の厚みもあるため、ふつうの幅のソデだと、

何かの拍子にはずれてしまうことがある。

左ソデは親指を添えてやると読みやすいだろう、

と書かれているのはそのためではないか思うが、

新しくカバーを作ってやるのなら、広くした方が安全だ。

オビは、カバーに挟み込んで、左ソデの本来の折れ目のところでたたんでおく。

そうすれば、左ソデをページに挟み込んでも影響は出ない。

元のカバーは、本にそのままつけておいてもいいが、

ヒントを参照にしそうなら、

わかりやすい場所に置いておけばいいだろう。

右ソデに描かれた三角形も気になるところだし――。

さて、45ページにカバー左ソデを挟み込み、改めてスタート。

最初のほうは、背景説明なので、

注釈の指つき矢印のほかは分岐が発生しないほぼ一本道だ。

「きみ」はトマス・F・マウロ。

レッドフックでの事件で、心を病み、療養中の刑事だ。

ようやく恢復しつつあり、完全な狂気を21/21とすると、現在は2/21ぐらい。

8月(季節は何か関わってくるのだろうか)、依頼を受ける。

依頼主はロックフェラー。知らぬものはいないアメリカの大富豪だ。

そのⅠ世のほうは黒い木彫りの人形を手にしている。

わざわざ指さし印をつけて書かれているこの不気味な彫像は、

重要な意味があるのだろうか――?

指さし印の先に書かれた注釈を読んでみる。

パラグラフ末の文には「手当たり次第に興味を寄せるべきではない」と書かれている。

もしかすると、この警告のための指さし印だったのだろうか……?

ともあれ、

ロックフェラー氏の依頼は、

息子ネルソンが行方不明になったので救出して欲しいというものだった。

しかし、その場所というのが、アフリカ奥地の湖近辺だ。

何を唐突な――。

ここで、先ほどの黒い彫像が意味を持ってくる。

それは、ネルソンが20の誕生日の時にもらったプレゼントに紛れ込んでいたものだ。

中には、1枚の羊皮紙が入っていた。

そこには、D・リヴィングストンの署名入りで、

「アフリカの黒い泉を進呈しよう」と書かれていた。

このD・リヴィングストンが高名な探検家のことならば、

半世紀も前に死んだ人物だ。

史実でもそうだが、これはなにを意味するか……。

羊皮紙に書かれていたということも気になる。

確かに耐久性はあるが、わざわざそれを使った理由は?

魔法的な意味合いがあるのだろうか?

黒い人形のほうは、アスファルトを塗られていて、

それが油田の存在を後押しする証拠ということらしい。

いずれにせよ、これらは「きみ」に渡されるわけではないので、

今後影響がおよぶというものではないだろう。

となるとやはり、「手当たり次第興味を寄せるべきではない」

という言葉が重要で、それはプレイヤーに向けられたヒントのような気がする。

とにかく、この彫像と羊皮紙をきっかけに

ネルソンを隊長とする探検隊はアフリカ奥地の湖へとむかったのだが、

そこで襲撃を受けたと2日前に連絡が入ったのだという。

逃げ戻ったのは3人。ネルソンは異形の者に連れ去られたという。

彼は、出発前、あの黒い彫像に呼ばれていると言っていたというが……。

常識的に考えて、ネルソンが生きている可能性は低いし、

ましてや一介の刑事がどうできるものとも思えない。

だが、相手はロックフェラーだ。

いやも応もない。

というわけでアフリカへ。

まぁ、各種予防接種は射ったことにしよう。

でないと神話的怪物のまえに、病気でたどり着けなくなっちゃう。

パイロットは、あのリンドバーグだ。

さて、

クトゥルフ神話ブックゲーム

『ブラマタリの供物』

著・イラスト:フーゴ・ハル

(新紀元社Role&Roll Books/2018/11)

裏表紙に

「資料を参照にしながら

手記を読み進めていくかのような」

と書かれているので、

捜査ファイルミステリーのような

(二見書房から出版されたものでいえば

『シャーロックホームズ10の怪事件』のシリーズ、

今入手できるものから言えば、SCRAPの作品が近い)、

断片的に提示された新聞や地図、日記などから、

事件の真相を読み解いていくような作品かと思ったが、全然違った。

「アフリカ大陸は、額に角を生やしたドクロの横顔だ」

とパラグラフ1の冒頭にあり、表紙もそうした絵なので、

アフリカ全土を地図に書かれたパラグラフナンバーを元に

飛び回る話かとも予想していたのだが、そういうものでもない。

形式的には、以前先生が「R・P・G」(国際通信社)で連載していた

「注釈エッセイ HUGO HALLの虚しい口」を踏襲、

もしくは発展させたような形だ。

文章中、カッコに突き当たったら、そこに示された数字に跳ぶ。

カッコが2つ以上ならどちらかを選択、

数字の上に「指さし印」があれば、そのパラグラフを読んだのち、

その場所に戻ってくる。

数字の上に「指さし印」があれば、そのパラグラフを読んだのち、

その場所に戻ってくる。

数字を読み飛ばさないように注意が必要……かと思ったが、

選択は文章末にあることが多いので、心配するまでのことはないようだ。

(このあたり、次回作があったら、進化していきそうな気がする)

捜査ファイルミステリっぽくやるのなら、

本文の枠をノートのような感じにし、該当の単語に傍線を引いて、

その上に付箋のようにとび先のパラグラフと、

場合によったらメモを書いておけば、

雰囲気も出るし、わかりやすいと思ったのだが……。

「~虚しい口」では、

特にゴールのないエッセイだということを表現するために、

終わりは特にもうけられておらず、延々ループする構造だったが、

この作品は物語なので、さすがにそれはないようだ。

この形式から『428』のようなザッピング構造も期待したが、それもなさそうだ。

形式こそ変わっているものの、今のところふつうのゲームブックに思える。

主人公は、トーマス・R・マロウン。

怪事件に遭遇し、心を病んで休職中の刑事だ。

ネットで調べると、この怪事件は、

創元推理文庫のラブクラフト全集で言うと5巻に収録されている

「レッド・フックの恐怖」という作品で描かれているらしい。

うーん。

まだ2巻の途中なんだよな、読んでるの。

まぁ、読んでおく必要はないだろう。

1920年代のアフリカというと……ターザンとかだろうか?

ミシェル・レリスの『幻のアフリカ』(平凡社ライブラリー705)は1930年代。

ネタで買ったけど、

あれだけ分厚い本(機会があれば手にとってみてください)、読んでない……。

さて、ざっと読んでみる。

カバーを使って、プレイヤーにそれほど負担をかけないようにしているものの、

内容はそうでもない。

メモは取ったほうがいいようだ。

怪事件に遭遇し、心を病んで休職中の刑事だ。

ネットで調べると、この怪事件は、

創元推理文庫のラブクラフト全集で言うと5巻に収録されている

「レッド・フックの恐怖」という作品で描かれているらしい。

うーん。

まだ2巻の途中なんだよな、読んでるの。

まぁ、読んでおく必要はないだろう。

1920年代のアフリカというと……ターザンとかだろうか?

ミシェル・レリスの『幻のアフリカ』(平凡社ライブラリー705)は1930年代。

ネタで買ったけど、

あれだけ分厚い本(機会があれば手にとってみてください)、読んでない……。

さて、ざっと読んでみる。

カバーを使って、プレイヤーにそれほど負担をかけないようにしているものの、

内容はそうでもない。

メモは取ったほうがいいようだ。

カバー裏はあからさまなヒントだが、

カバー表には、特にヒントとなるようなものは発見できなかった……。

で、

しばらく読み進めていくうちに、ルールについてカン違いしているのに気がついた。

「左ソデを外さないと読めないセクションに読み進んだら、

そのセクションの終わりのページに左ソデを挟み直す、 忘れるな」

これを、左ソデを外さないと読めないセクションに読み進んだら、

右ソデを挟み込んで読み進む、だとばっかり思い込んでいた――。

だから、そういう状況になっても、狂気はちっとも進行しない――。

「左ソデを外さないと読めないセクションに読み進んだら、

そのセクションの終わりのページに左ソデを挟み直す、 忘れるな」

これを、左ソデを外さないと読めないセクションに読み進んだら、

右ソデを挟み込んで読み進む、だとばっかり思い込んでいた――。

だから、そういう状況になっても、狂気はちっとも進行しない――。

「まぁ、このあたりは狂気点減らないよね。

後半になったら、ゴソッと減るんだろうなぁ」

など、思っていたんだけど――。

この本のカバーを使わず、別のカバーを使っていたのが悪かった。

「迷宮キングダムブックゲーム」の時は、

たしかそんな機能持たせていなかったと思ったので、

同じように考えていたら進化していたのか……。

要するに、本を読み進めるにつれて、次第に狂気に陥っていく感じを、

ページを挟み込むという操作によって体感させるということか……。

なるほど――。

はっ!!

ゲームブッククイズ(104)で紹介した

『PG14(パラグラフ フォーティーン) 』も、

もしかしたらこんなことを考えて、ああいう設定にしたのだろうか……。

違うだろうなぁ……。

(1回目というよりも0回目、なのかも。

ここから少し間が空く予定)

(きのう2018/11/04の『フェアリーテイルゲームブック』の感想の

後半に書いた「主人公はきみか」についてちょっと追加。

追記なので、記事の続きに書いてもよかったんだけどね。

この問題は、もう少し考えてまとめてみる必要があるかも)

※ 追記:『ブラマタリの供物』の主人公なら、

(休暇中の)刑事であること。

怪事件で心を病んでいたこと。

あたりが性格で、

アフリカで失踪したロックフェラー氏の息子ネルソンを救出することが目的となる。

あとは、クトゥルフ神話が関係していて、狂気ポイントという数値が存在するということ。

だいたいそのあたりが、プレイヤーが考慮すべきポイントとなる。

だから、そう。

主人公が無色透明の場合は、

世界観や物語、目的が、

選択を考慮するための条件となるが、

主人公に性格がある場合には、

その性格も、選択と結果に関わってくる、

ということになるよね。

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/20)

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<