025/04/19 きのう、NHKでオンラインカジノの話をやっておりました。やっぱり数値操作と化されているのね。最初は勝ててても、結局負けが込むように出来ているそうでございます。抗議すると、RNG(ランダムナンバージェネレーター)で処理しているので、公平ですと言われるけれど、そんなのデタラメと、元ディーラー役の方が上司に聞いた話としておっしゃっておりました。まぁ、そうでございますよね。賭け事なんてただでさえ怪しいものでございますし、どこの国とも誰が主催者とも知れぬ代物でございますもの。そういうことは当然やっておりましょう。

( タイトル下には書ききれないので、こっちで)

スペインの城(castle in Spain)という言葉をご存じでございましょうか。

スペインの城(castle in Spain)という言葉をご存じでございましょうか。

ありもしない絵空事のことなのだそうだそうでございます。

別の言い方ですと、castle in the air 空中楼閣ですな。

別の言い方ですと、castle in the air 空中楼閣ですな。

わたくしが知ったのは……って、その作品のネタバレになるからダメか。

なぜスペインの城が絵空事なのか?

ネットで調べても確たる由来は分かりませんでした。

元はフランスの言葉で、スペインがイスラムの領土だったころ、

それを取り戻してそこに城を建てるなんて出来もしないことだったから、

ですとか、

スペインが無敵を誇っていたころ、イギリスが

それを打ち破って城を建てるのは不可能だったから、

などの説がございましたが。

わたくしが思っておりましたのは、

スペインといえば騎士道小説のイメージがございますから、

それがすたれたあと、『ドン・キホーテ』みたいなパロディが書かれたような時代に、

騎士道小説が荒唐無稽な絵空事として認識されていたのかな、

と思ったのでございますが──。

ただ、それだと build castle in Spain みたいに使われる場合の説明としては

弱い気はいたしますのですよねぇ。

荒唐無稽な話を構築する、ということから、とも考えられますが、

直接的ではない──。

直接的ではない──。

でもですねぇ、

SFが空想科学物語と呼ばれていたころ、

他愛もない荒唐無稽な絵空事と評価以前、

一蹴されていた時代がございましたでしょう。

ですからそれと同じようなことがあってもおかしくない、

そう思ったのでございます。

PR

フーゴ・ハル:著 尾谷道草:訳

(NIGHT LAND vol.21 2020/06/アトリエ・サード)

この作品、『魔城の迷宮』の続編である

『ピレネーの魔城』の外伝だそうでございます。

『ピレネーの魔城』の外伝だそうでございます。

『ピレネーの魔城』が完成しているのかどうかは存じません。

「note」(p.64)によりますと、

「『ピレネーの魔城』本編の書籍化も諦めたわけではない。

物語同様の空間をさ迷うことになる超難解な立体迷路を、

世に出さんとする勇気ある出版社の登場を待つ。(著者)」

とあるので、すでに作品はできているのかも???

「『ピレネーの魔城』本編の書籍化も諦めたわけではない。

物語同様の空間をさ迷うことになる超難解な立体迷路を、

世に出さんとする勇気ある出版社の登場を待つ。(著者)」

とあるので、すでに作品はできているのかも???

出来上がっているとすれば、出版のあてもなくそれだけのものを作りあげるのは、

すごいバイタリティだと存じます。

すごいバイタリティだと存じます。

何らかの方法でぜひとも世に出してほしいものでございますな。

(ただ「作る機会を逸したまま似た趣向のゲームや映画も登場」

とも書いておられるのですよねぇ。

この表現だと、完成までにはいたってないような……)

とも書いておられるのですよねぇ。

この表現だと、完成までにはいたってないような……)

とまぁ、閑話休題。

フランスとスペインを分ける山脈ですな。

ユーラシア大陸とイベリア半島がくっついたときに

造山運動によってできたのだとか。

造山運動によってできたのだとか。

このピレネーの名を題に入れた

『ピレネーの城』という絵がございます。

『ピレネーの城』という絵がございます。

マグリットの代表作ですな。

『ピレネーの魔城』は、

この城についての物語でございます。

この城についての物語でございます。

と、作中にもそのように書いてあるのでございますが、

関連はあまりございません。

関連はあまりございません。

何しろ、マグリットの絵は、

空中に浮かぶ卵形の巨大な岩塊の上に、ちょこなんとお城が乗っているというもの。

に対して、今作の魔城はゴツゴツした立方体。

上には何も乗っておりません。

中に人が住んでいることから、それ自体が城でございましょう。

その立方体も、対角線方向に地面に垂直というわけではなく、

各辺が地面に対して並行と垂直

──要するに地面に置いてあったサイコロをそのまま持ち上げたような向きで

浮かんでいるのでございます。

マグリットのそれとは似ても似つきません。

ボーグキューブのほうが近いというものでございます。

しかもこの城、北に向かって移動しております。

おそらく北極まで行ったら南を目指すのでございましょう。

つまり、たまたま舞台がピレネーであるだけで、

ピレネーに居着いているわけではないのでございますな。

その他にも、神々のサイコロであるとか、バベルの塔との関連とか、

眉唾がいろいろと書かれてございます。

そのまことしやかを楽しみたいのなら、関連する書物をひもといたり、

ネットで調べてみたりするのも面白うございましょう。

そのまま鵜呑みにするというのもまた、物語におぼれる1つのやり方ではございますが。

さてさて、この空飛ぶサイコロには、アーレアという名がついてございます。

『魔城の迷宮』のルドゥスと同様、

カイヨワの『遊びと人間』に出て来た言葉でございますな。

なので最初読んだとき、ついつい、

対になる言葉なのかな、と思ってしまいました。

アジアにあるルドゥスが地(上・下)の混沌、

ヨーロッパのアーレアが空中の秩序なのかな、と。

でも、ルドゥスは「競技」。

規則的で参加者の意思力がより反映される遊びで、

対義となるのはパイディアにございます。

規則的で参加者の意思力がより反映される遊びで、

対義となるのはパイディアにございます。

対してアレアは、遊びを4つに分けた分類のうちのひとつ。

クジやルーレットなど、運に左右されることを楽しむ遊び。

アーレアがサイコロの形をしているのも、そのためにございましょう。

要するに、対立するどころか、まったく別の分類だったわけでございます。

☆ ☆ ☆

この物語は9章から構成されております。

1章は空中城塞アーレアについて。

今書きましたようなことが書かれておるのですな。

ちなみにこの作品、『魔城の迷宮』の第2弾の外伝にもかかわらず、

主人公はハーマン・オクトーネさんではございません。

主人公はハーマン・オクトーネさんではございません。

彼は、城を見た人物として1章にちょこっと出てくるのみにございます。

主人公の登場は2章から。

ここからオッカムのワーダの一人称(私)となります

調べてみますと、オッカムはイギリスの南部、

サリー州の村のようでございます。

サリー州の村のようでございます。

オッカムと申しますと、

オッカムの剃刀という言葉で有名な

スコラ派の哲学・神学者が思い浮かぶ方もございましょう。

でも、その方との関係もあまりないみたい。

ちなみに、オッカムの剃刀(Ockham's razor)は、

ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでないとする指針、

だそうでございます。

それはさておき、

このワーダの設定がいいのでございます。

検閲官である彼は、各地の僧院や大学をまわり、

禁書目録に記載された書物、それにその原典となった古書を、

焚書とするために回収するのがそのお務めでございます。

ですが、職務に忠実というわけでもございません。

彼がローマに送るのは、

すぐにそれと分かるような見かけ倒しの代物のみ。

異端であっても後世に価値ありとみれば、

仲間に保管を依頼しているのでございます。

また、ギターンをつま弾き、神の御技に疑念を挟む唄を心すさびに唄うことを

ひそかな楽しみとしていたり──。

要するに、ガチガチのキリスト者ではないのでございますか。

そんなお方ですからこそ、アーレアからの招待を受けることになるのでございますが。

なんか、アーレアとか関係なく、

この設定だけで面白いゲームブックが作れると思いません?

この設定だけで面白いゲームブックが作れると思いません?

僧院に入って隠し扉見つけたり、禁書の封印を解いたり、

それと戦ったり、唄が重要な役を果たしたり……。

様々な冒険の想像ができるところでございます。

外伝ではない『ピレネーの魔城』では、

そんな彼の能力が発揮できる場面が用意されているのかもしれませんな。

そんな彼の能力が発揮できる場面が用意されているのかもしれませんな。

物語の眼目、アーレアに入ってからの見聞は、3章から8章までに描かれます。

この魔城には、

アラン・カワック、エ・シャー、リキュの3つの王国がございまして、

それぞれが異なる〈地場〉の上に存在しているのですな。

そしてそのことが、この小説の外見にも分かりやすい影響を与えております。

アラン・カワック、エ・シャー、リキュの3つの王国がございまして、

それぞれが異なる〈地場〉の上に存在しているのですな。

そしてそのことが、この小説の外見にも分かりやすい影響を与えております。

最初読んだときは、これら3つの〈地場〉を

三次元の基本である縦・横・高さに従っているのかな、

と思ったのでございますが、そうではございませんでした。

三次元の基本である縦・横・高さに従っているのかな、

と思ったのでございますが、そうではございませんでした。

それも道理。

アラン・カワック王国が〈大地の民〉と〈地場〉を同じくしているのですから、

それでは浮揚することがまかりません。

リキュ王国の〈地場〉が天を向き、その釣り合いによって、

アーレアは空中城塞と化しているのでございます。

もう一つの王国、エ・シャーの〈地場〉は北。

そのため、先ほど書きましたとおり、

このキューブは北へ向かって進み続けるのでございます。

住民が左右どちらに多いかの傾きによって、

多少方向を変えることが出来るみたいでございますが、

それもわずかなことでごさいましょう。

このキューブは北へ向かって進み続けるのでございます。

住民が左右どちらに多いかの傾きによって、

多少方向を変えることが出来るみたいでございますが、

それもわずかなことでごさいましょう。

ところで、ピレネー山脈のあたりの経度はほぼ0。

つまり、北へ北へと進み、北極点を経過してさらに南下していくと、

日付変更線ぐらいを通るわけでございますな。

日付変更線ぐらいを通るわけでございますな。

ちょうど、ガリヴァーが遭遇したラピュータと同じあたりでございます。

両者がもしも同じならば、

ガリヴァーがこの地にたどり着いた頃には、

おそらく立方体のどの面にもまんべんなく人が住んでいたため、

北や南に移動するということはなく、

太平洋上にとどまっていたのでございましょう。

南北に移動するようになったのは、

その後の覇権争いでいくつかの面から王国が消えたためではございませんでしょうか。

よく考えられております。

と、思ったのでございますが、

ワーダって、ガリヴァーよりも前の時代の人なんですよね。

ガリヴァーがラピュータを訪れたのが170*年なのに対し、この作品の舞台は147*年。

147*年に浮遊する城が存在していたとすれば、

ピレネーから北、ロンドン上空あたりを移動するそれを

ガリヴァーが知らないと考えるのは、ちょっと難しい。

いやいや逆に、この作品の結末から考えると、

ガリヴァーの時代には城は存在していなかったかもしれませんな。

となるとやはり、この考えをくつがえすのは惜しいですが、

アーレアとラピュータは、世界線を異にすると考えた方が妥当でございましょう。

まぁ、それはそれとして。

〈地場〉を異にする三国の住民はそれぞれに個性的。

その個性も作品の魅力でございます。

その個性も作品の魅力でございます。

また、先ほども書きました三国の〈地場〉と連動する形式的な試みが、

この作品のもっともエポックな点でございますが、

それが単にそれだけのものでしたら、面白い試み、単なる変な思いつき、

で終わってしまいますよね。

この作品のもっともエポックな点でございますが、

それが単にそれだけのものでしたら、面白い試み、単なる変な思いつき、

で終わってしまいますよね。

が、それだけにとどまってはおりません。

最終9章には「落ち」を持ってきて、

それがこの形式をちゃんと意味あるものにしております。

それがこの形式をちゃんと意味あるものにしております。

さすがでございますな。

作品タイトル、『失物の城』については、ピンときませんでした。

『失楽園』を文字って、

「失落の城」とでもしたほうが、作品的にも合っていいんじゃないかな?

などと思っておりました。

「失落の城」とでもしたほうが、作品的にも合っていいんじゃないかな?

などと思っておりました。

ですが、「note」に許哲珮さんの同名作品から採ったとあったので、

ぐーぐるで「すべての言語」で検索し、YouTubeを見てみると、

しっかりとは分かりませんが、歌詞が漢字で表示されておりましたので、

ぐーぐるで「すべての言語」で検索し、YouTubeを見てみると、

しっかりとは分かりませんが、歌詞が漢字で表示されておりましたので、

なんとなーくの意味は分かったような気になりました。

曲調も含めて、たしかにこの作品の最初か最後に流すにふさわしい気がいたします。

でもね。

やっぱり「失物の城」という言葉をポンと出されただけだと、

意味不明だよー。

☆ ☆ ☆

ところで、「note」にある似たような作品やゲームって、何のことだろう?

気になる……。

2021/07/02 以前見つからないと書いていた、

『よつばと』の14巻は、引き出しの中にちゃんとしまってありました。

そういうもののほうがかえって見つからないだなぁ。

『よつばと』の14巻は、引き出しの中にちゃんとしまってありました。

そういうもののほうがかえって見つからないだなぁ。

2021/07/04 BS-3「歌い継ぐ筒美京平」、思わず見てしまう。

歌謡曲にも恋の歌にも興味はないのだか。作曲家としても編曲家としても天才。

歌い手の持ち味を大切にする……って書いても全然伝わらないぞ。

作曲家の話なのだが、取り上げられる歌の歌詞もすばらしい。

あれ、そんな内容だったの? と思うことしばしば。

耳に入ってくるのはサビの部分だけだものなぁ。

2021/07/12 もともと信じちゃあないんだけど、

ちょっと興味があって雑誌の占い欄をのぞく。

こういうときの星占いって、ホントに全然当たんないなぁ。

2021/07/17 『ファイティングファンタジー・コレクション』、

「GMウォーロック vol.2」とともに買ってまいりました。

赤春堂にて。

今日時間的に厳しかったのですが。

次となるといつ行けるかわからなかっので無理矢理。

何とかチャレンジ成功です。

行ってみると2セット置いてありました。

ですから、焦らなくてもよかったのかもしれませんが、

そんなことを言っていると、買いそびれたりするものでございますな。

2021/07/18 「GMウォーロックvol.2」p.035に

「ファイティングファンタジー・コレクション」第2弾について

触れられておりましたが、

収録作品に迷うのなら、いっそのこと非タイタンというのはどうでしょ。

『サイボーグを倒せ』とか好きですし──。

しまった。

『サイボーグを倒せ』は、タイタンシティ。

まぎれもなくタイタンだった。

2021/07/19 『ファイティングファンタジー・コレクション』第2弾、

『デストラップ・ダンジョン』あたり最有力候補でございましょうなぁ。

リバーシブルカバーにして、裏を空中幼彩先生のカバー絵にしたら、

欲しがる人もいるんじゃあ……。

いるのかなぁ?

2021/07/2? 『ファイティングファンタジー・コレクション』第2弾、

タイタン世界だったら、

「四人のキング」「暗黒の三つの顔」「太陽神の宝玉」っていう、

日本人作家作品セットっていうのもいいんじゃないかなぁ。

『四人のキング』以外は書籍化されていないんですし、

興味のある人はおりましょう。

勢い余って英語版も作って、本家に逆輸出するんだ!!

2021/07/23 無理がとおれば五輪が開催! というわけで、始まりましたねぇ、

東京オリンピック。

でも、いっこうに盛り上がっているか感じしないなぁ。

興味ないせいでございまでしょうか、偉いさんの顔ばかりが思い浮かぶんですよねぇ。

無観客だということもありますが。

まぁ、なんやかや言っても主役は選手のみなさまなので、

その選手の方々が何事もなく自分のベストを尽くせる競技会として

終わってくれることを祈ります。

でも、今大会、新記録とか出るのかなぁ。

2021/07/2? その後、テレビをつけるとやっているので、

たまたま見てしまったりいたしますが、

ふだんやらないような競技をやっていたりするのは、

ふつうに競技会として楽しいですな。

2021/07/28 ゲームブックじゃないクイズ

イスラムの言葉で、「威厳ある態度」のことをなんと言うでしょう? わかる?

2021/07/29 答:ワカール。

わからないよね。

(参考:『イスラムの原点 【コーラン】と【ハディース】』牧野信也)

『ファイティングファンタジー・コレクション』が発売されました。

みなさんはどうなされていらっしゃるでしょうか。

完全保存版として、封も切らずに本棚の奥~のほうにしまっておく?

パラパラッと見て、満足しておしまい?

パラパラッと見て、満足しておしまい?

色々な楽しみ方はあるとは思いますが、

訳の異同を見るというのは、新訳が出た際の楽しみ方の基本でございますよね。

特に今回、『火吹山~』や『バルサス~』を

安田均先生が訳されているではございませんか。

安田均先生が訳されているではございませんか。

浅羽莢子先生が訳されたものとどう違うのか、つき合わせてみると面白いですし、

文章表現の勉強にもなるのでは、と思います。

文章表現の勉強にもなるのでは、と思います。

新訳というのは、楽な部分も難しい部分もございますよね。

あらかじめ訳されておりますから、それがガイドになる一方、

同じ文章を旧訳とは違う表現にしていかなければ、新訳である意味がない。

同じ文章を旧訳とは違う表現にしていかなければ、新訳である意味がない。

今回もそうでございますが、新旧両方の訳を見比べて思うことは、

翻訳に携わる方って、語彙が豊富だなぁ。

翻訳に携わる方って、語彙が豊富だなぁ。

あたりまえだと言われそうですが、

そのあたりまえにあらためて感心するほど、表現を変えてきているのでございます。

ただ、このあたり苦労しているような……。

もとの文章そのままにしたかったんじゃないかなぁ、と感じるところもちらほら。

もとの文章そのままにしたかったんじゃないかなぁ、と感じるところもちらほら。

上記2冊ばかりではなく、

こあらだまり先生が訳された『盗賊都市』(旧訳は喜多元子先生)

の場合もそれは感じました。

こあらだまり先生が訳された『盗賊都市』(旧訳は喜多元子先生)

の場合もそれは感じました。

そんなわけで、両方を持っている方は、両方を見開きながら、

いいとこ取り訳で読んでみるというのもよろしいかと存じます。

いいとこ取り訳で読んでみるというのもよろしいかと存じます。

まぁ、そういうのはちょっとしたぜいたく。

そんなことをしなくても、面白さには関係ございません。

原作の文章も訳文もいい、ということでございましょう。

『火吹山~』冒頭の「背景」など、読んでいてワクワクしてまいります。

いや、『火吹山~』に限ったことではございませんが。

いや、『火吹山~』に限ったことではございませんが。

ただ……。

『火吹山~』については、四〇〇が右ページに来てしまったのが残念。

やはりあそこは、バーンと「君の冒険は終わった」と出てきて、

ページを開くと……という感覚が楽しい部分でございましたから。

ページの都合なのでございましょうが、

そこはもとの雰囲気を保ってもらいたかったものでございます。

『火吹山~』については、四〇〇が右ページに来てしまったのが残念。

やはりあそこは、バーンと「君の冒険は終わった」と出てきて、

ページを開くと……という感覚が楽しい部分でございましたから。

ページの都合なのでございましょうが、

そこはもとの雰囲気を保ってもらいたかったものでございます。

さて一方、『モンスター誕生』は旧訳も新訳も安田均先生でございます。

そのため変更は最小限。

はじめのほうを読んだ限りではでございますが。

はじめのほうを読んだ限りではでございますが。

ひらがなだったところを漢字にしたり、

フリガナをなくしたり、

槍穂(やりほ)木を槍穂木(スピアティップ・ツリー)というふうに

固有名詞を元の名前が分かるようにしたり

(ただし、ぺちゃくちゃ獣とかドブドロ川のように、

日本語として楽しさのあるものはそのまでございます)、

""を〈〉に直したり……、

という程度の変更でございます。

フリガナをなくしたり、

槍穂(やりほ)木を槍穂木(スピアティップ・ツリー)というふうに

固有名詞を元の名前が分かるようにしたり

(ただし、ぺちゃくちゃ獣とかドブドロ川のように、

日本語として楽しさのあるものはそのまでございます)、

""を〈〉に直したり……、

という程度の変更でございます。

暗号になったセリフの部分は、

ザッと見たところ変えていないようでございますな。

変えれば面白いのに──。

ザッと見たところ変えていないようでございますな。

変えれば面白いのに──。

パラパラッとめくって気づいた重箱の隅が四三八。

このパラグラフに出てくる数字、

五二は、旧訳同様太字がホントなんじゃないのかなぁ。

と思ったのでございますが、

『火吹山~』の鍵の数字なども太字にしていないので、

これで正しいのでございましょう。

わたくしのようなうっかりものの場合、

強調していただいた方がありがたいのでございますが。

重箱の隅は、次の記事。

ゲームブッククイズ(155)にもちょっと続きます。

五二は、旧訳同様太字がホントなんじゃないのかなぁ。

と思ったのでございますが、

『火吹山~』の鍵の数字なども太字にしていないので、

これで正しいのでございましょう。

わたくしのようなうっかりものの場合、

強調していただいた方がありがたいのでございますが。

重箱の隅は、次の記事。

ゲームブッククイズ(155)にもちょっと続きます。

さてさてその縦糸、ダークメインの物語でございます。

彼に依頼をするのが、城塞都市サラモニスの王なのですな

(つい先ほどまで、サラモニスのことをサラニモスだとばかり思っておりました)

地図をご覧ください。

トロール牙のすぐ南西にあるのが、サラモニスでございます。

(地図の上が北だった場合ですが)

バルサスの黒い塔はさらにその南。

ザラダンは……、コーブンの北あたりの地下かな。

(もう少し詳細な地図があればよかったのに9

サラニモスがいかに危険な位置関係にあるかはお分かりでしょう。

二人の悪魔が一触即発であれば、かの王が憂慮するのは当然でございます。

サラモン王は考えます。

彼に依頼をするのが、城塞都市サラモニスの王なのですな

(つい先ほどまで、サラモニスのことをサラニモスだとばかり思っておりました)

地図をご覧ください。

トロール牙のすぐ南西にあるのが、サラモニスでございます。

(地図の上が北だった場合ですが)

バルサスの黒い塔はさらにその南。

ザラダンは……、コーブンの北あたりの地下かな。

(もう少し詳細な地図があればよかったのに9

サラニモスがいかに危険な位置関係にあるかはお分かりでしょう。

二人の悪魔が一触即発であれば、かの王が憂慮するのは当然でございます。

サラモン王は考えます。

この二人が戦うのはいい。

戦っているうちは両者の目はこちらには向かないだろうから。

だが、いったんどちらかが勝利を収めた場合、目をつけられるのはわが国だ。

そうなればサラモニスはひとたまりも無い。

そうなればサラモニスはひとたまりも無い。

そうならないようになんとかできないか──。

そんなこんなで、サラモン 王は、〈三人の予見者〉の選択とは申せ、

どこの馬の骨とも分からないダークメインにこの使命を託します。

どこの馬の骨とも分からないダークメインにこの使命を託します。

素性の信頼できる、例えば自分の部下を使えないのは、

関係がバレてしまえば、自分のほうに悪魔の矛先が向かうから。

関係がバレてしまえば、自分のほうに悪魔の矛先が向かうから。

王が一介の冒険者を使うのことに、ちゃんと理由があるのでございます。

依頼を受けたダークメインは、古くからの友人であるカローネ・マニタスに会いに行きます。

この任務のために必要な人物を、この地方で顔が広い彼に見つけてもらおうというのですな。

サラニモス王はダークメインのことを若いとおっしゃっておりましたが、古い友人があるということは、少なくとも十代ではございませんでしょう。ある程度の経験を経た、それ相応の年齢だと存じます。

カローネと会うのが、フリークスの街・シャザール。

いかにもイギリス的、FF的な魅力に富んだ街で、ブラックサンドよりも魅力的とおっしゃる方もおられることでございましょう。

シティブックが出ることを期待したいところでございますが、いろいろ問題があるような気も──。

まぁ、そんな街でございます。

とは申せ、奇妙な風景に目を奪われて気がつきにくいですが、街のありさまは風景としてのみ存在していて、ストーリーにはあまり絡んではいないんですよね。

ただこの街を登場させたかったのではないかという気も……。

そうは申しましても、これがただの街だったらここでの出会いも印象的ではなかったことでございましょう。

一癖ある出会いにふさわしい背景だと存じます。

そんな街の酒場で、ダークメインはカローネにみずからの策を語ります。

バルサスとザラダンのそれぞれに取り入って戦争を長引かせ、両者の国力を弱めて、サラニモスに攻め込めるだけの力をなくすまでにしてしまおう──。

要するに、黒澤明監督の『用心棒』みたいなことをやろうとしているのでございます。

いかにも無謀な冒険者のやりそうなことでございますな。

もしかすると、作者の最初の構想はそうだったのかも?

でも、悪魔の三人のうちの二人と、口八丁で渡り合うのは相当に困難ですよねぇ。

それを読者に納得させるように書くとなると、作者も大変──。

作者の構想がどうだったかはともあれ、この企みは夢見師リッサミナの警告を得て反故にされ、ダークメインはザゴールのアジトへと向かいます。

彼ならば、他の二人をなんとかする方法を知っているのではないか、それが夢見師の投げた策だったのですな。

同行は従者チェルバーと、傭兵、ジャムット・マントラッパー。

マントラッパーは金さえ出せば信頼に足るという評価ですが、裏で何やら動いているようですし、金で動く人物なので、背中を預けられるほどというわけではありません。

だいたい顔からして悪魔が変身した人間みたい(特にp.231とか)。

文章ではそう感じなかったので、イラストでももう少しうさんくさくない人物に描いた方がよかったのでは? と個人的には思いました。

火吹山の場所を確かめるため、一行はヤズトロモの塔へ。

ドワーフの森に住んでいるだけあって、魔法使いといっても彼は、魔道具を作ることに長けているようでございますな。

彼から〈オルックの短剣}という一種の魔剣(探しているものの方角を示してくれる・狙ったものには必ずあたる)を買い、超常の望遠鏡であちこちを見(これも料金取ればいいのに)て、火吹山を確認した後、彼らはそこを目指します。

火吹山については、『火吹山の魔法使い』からいくつかの部屋をピックアップし、そのシーンを詳述している感じです。

技術点や体力点だけの戦闘を、この癖の強い3人がどう切り抜けたか、『火吹山~』を経験済みの人にとっては、なかなか楽しみな部分と言えるでしょう。

多くないシーンなのに鍵3本もちゃっかり手に入れてるんですよねぇ。

この幸運ものというか、物語のお導きというか。

そうして、ザゴールとの会見がかなうのですが。

ここからの展開が一筋縄ではいきません。

十九章「暗い秘密」。

その章題どおり、マントラッパー原に会った一物が明らかになります。

最後、ザゴールがダークメインに渡すものが爆薬というのも面白いですな。

そこを読んだとき、ガレーキープに爆弾を仕掛ければ別にザラダンと直接対決しなくてもいいんじゃ……、と思ったのですが、うーん、それだと計画は失敗だったなぁ。

結果、ザラダンとバルサス、この2人の魔法使いはこの世から姿を消します。

書かれてはいませんが、将なきあと、戦争もぐだぐだのうちに終わったのでございましょう。

最終章「判決」は、裏というか高次というか、な話になるのですが──。

それを読んだあとで、もう一度はじめから読み返してみると、書毒とはまた違った面白さが発見できると思います。

解説によればダークメインを主人公とした小説は、他に2冊が書かれているそうですが、そちらも気になるところでございますな。

(1)で書いたことの繰り返しでございますが、本当に思っていたのと違っていました。

もっと軍記物や歴史小説みたいな作品だと思っていたのでございます。

歴史中心で、

悪魔の三人が、たがいに相手の出方を読みあいながら、策を弄していくといった、

そんな話を頭に描いておりました。。

悪魔の三人が、たがいに相手の出方を読みあいながら、策を弄していくといった、

そんな話を頭に描いておりました。。

ところが、読んでみるとそんな話ではございません。

そもそも、ザゴールが参戦していない。

バルサスやザラダンにしても、戦場におもむいて直接指揮に当たるわけではなりません。

バルサスは塔にこもったままでございますし、

ザラダンは後半空飛ぶ帆船要塞で戦地におもむくとはいうものの、

その本体は鏡の中に閉じこもったまま。

ザラダンは後半空飛ぶ帆船要塞で戦地におもむくとはいうものの、

その本体は鏡の中に閉じこもったまま。

とても陣頭指揮という感じはいたしません。

戦術についてもそうです。

巧妙な策というものは出てまいません。

何しろ、バルサス軍の主軸は命令を聞かなかったり、単純頭のモンスター軍団。

かたやザラダン軍は、

命令に忠実ですが本当に単純なものしか理解できない腐れ頭のゾンビ兵団です。

命令に忠実ですが本当に単純なものしか理解できない腐れ頭のゾンビ兵団です。

そんな連中に複雑な作戦を命じても、どうせ理解できませんから、

勢い作戦は単純なものになります。

勢い作戦は単純なものになります。

代わりに活躍するのが、ファンタジー世界らしく魔法や魔的な存在でございます。

モンスターやゾンビも十分にファンタジーでございますが、

それ以上の存在がこの戦いには出てまいります。

ガンジーとソークといった異界の存在が戦況に変化を与え、

ゴブリンの指揮者にとりついたナイトシェードが

バルサス軍の運命を決定的なものにいたします。

ゴブリンの指揮者にとりついたナイトシェードが

バルサス軍の運命を決定的なものにいたします。

ところで、

ガンジーというのは個人名ではなくて、

あるモンスター(と言っていいのか)全体の名前なんですね。

あるモンスター(と言っていいのか)全体の名前なんですね。

『バルサスの要塞』での登場シーンのイメージが強かったため、

バルサスが館に住まう前に住んでいた魔法使いが死して亡霊になった姿

だとばかり思っていました。

バルサスが館に住まう前に住んでいた魔法使いが死して亡霊になった姿

だとばかり思っていました。

『モンスター事典』などではモンスター名として載っていましたが、

それでも個人名のように思っていたのです。

それでも個人名のように思っていたのです。

「ガンジーたち」と書いてあるあたりで、

何人もいることがどうやら分かりましたが

(ただ、個にして群な感じなので、何人などと数えるのが適当かは分かりません)、

それでも違和感がございまず。

何人もいることがどうやら分かりましたが

(ただ、個にして群な感じなので、何人などと数えるのが適当かは分かりません)、

それでも違和感がございまず。

自分の中では『バルサス』に出てきたのは今後も、

同姓同名の悪い魔法使いの亡霊ということにしておきます。

同姓同名の悪い魔法使いの亡霊ということにしておきます。

☆ ☆ ☆

つまりこの作品は、軍記物のたぐいではございません。

タイトルが『トロール牙峠戦争』なので、

その戦争の終始についてはもちろん描かれますが、

この物語ではそれは横糸というもの。

その戦争の終始についてはもちろん描かれますが、

この物語ではそれは横糸というもの。

ストーリーを支配する縦糸は、

ダークメインという冒険者を主人公とした冒険でございます。

ダークメインという冒険者を主人公とした冒険でございます。

やはりこの作品は、

まぎれもなく冒険の書であるファイティング・ファンタジーの一篇なのでございますな。

まぎれもなく冒険の書であるファイティング・ファンタジーの一篇なのでございますな。

『トロール牙峠戦争』

スティーブ・ジャクソン:著 安田均:訳

(グループSNE/2021/3)

スティーブ・ジャクソン:著 安田均:訳

(グループSNE/2021/3)

思っていたのと違っておりました。

というか、勘違いしていたのでございます。

『タイタン』の魔法戦争の項で、

トロール牙峠での戦いに触れられておりますでしょ。

トロール牙峠での戦いに触れられておりますでしょ。

ですからその戦いに、

悪魔と呼ばれるザゴール・バルサス・ザラダンの3人が関わっていて、

その詳細を描いた作品だとばかり思っていたのでございます。

と申しますか、魔法戦争全体を、ですな。

トロール牙での戦いは、その中でも見どころ──三国志でいえば赤壁みたいなもので、

そのためにそれがタイトルになったのだと……。

そのためにそれがタイトルになったのだと……。

旧「ウォーロック」誌の時代からず~っとそうだと思っていて、

読んだあとでもそう思っておりました。

読んだあとでもそう思っておりました。

変だな、と思ったのは、

この記事を書くために『タイタン』を読み返したときのこと。

この記事を書くために『タイタン』を読み返したときのこと。

いきさつやサラニモスの動きが全然違うじゃございませんか。

あらためて考えてみますと、この時代であるはずがございません。

なにしろポートブラックサンドが存在(p.59)いたしますものな。

魔法大戦後に出来たブラックサンドが、

それ以前の時代の話で出てくるわけがないのでございます。

それ以前の時代の話で出てくるわけがないのでございます。

ではいつの時代か……。

は、タイタンの歴史に詳しい人に任せることにいたします。

まっ、いづれにせよ、この作品は

ゲームブックとも『タイタン』とも似て非なる世界線にあるようでございます。

ゲームブックとも『タイタン』とも似て非なる世界線にあるようでございます。

例えば『タイタン』では悪魔の3人はほぼ同年齢で、

師であるダークストームも17歳の時、三人の手で殺したことになっております。

師であるダークストームも17歳の時、三人の手で殺したことになっております。

対して、『トロール牙峠戦争』では、

ザゴールがバルサスやザラダンに比べ、知名度も低く若いことになっております。

師の殺害にも関わっておらず、

それどころか、バルサス・ザラダンの行為を憤慨、軽蔑しているとのこと。

リッサミナさんは、そうおっしゃっているのですな。

だから、2人を打ち負かす方法を教えてくれるかもしれない(p.164)と。

カネルウォートについて、

師からこの2人に伝えられたと書かれているのも(p.177)、

このことを裏づけておりましょう。

師からこの2人に伝えられたと書かれているのも(p.177)、

このことを裏づけておりましょう。

2人に、ということは、ザゴールは教わっていないのですな。

2人がこの魔薬を学んだのが、ザゴールが来る前だったのかもしれません。

あるいは、ダークストーム自身はこの研究に熱心ではなかったようですから、

その危険性を考慮して若いザゴールには伝えるのをやめたのかも。

あるいは、ダークストーム自身はこの研究に熱心ではなかったようですから、

その危険性を考慮して若いザゴールには伝えるのをやめたのかも。

いづれにせよ、ザゴールは他の二人とは同格とは見られていなかった節がございます。

一方でザゴールは、対等の立場と思っていたようでございます。

三人はたがいにしのぎを削る好敵手だった、などと述懐しておりますし。

まぁ、そうした認識の違いはよくあることではございますが。

ただ、ザゴールが一番の若年だとすると、気になるのが三人の年齢でございますよねぇ。

一体、三人はどのぐらいの時代にダークストームに弟子入りしたのか。今何歳なのか。

だって一番若いザゴールの正体があれですよ。

あとの二人は──。

異界に行くことが出来るから、時間の流れが違うのかなぁ。

魔術師の年齢はよく分かりません。

そんなわけでこの世界は、

『タイタン』やゲームブックでの世界とはほぼ同じだけど

微妙に異なる世界なのでございます。

『タイタン』やゲームブックでの世界とはほぼ同じだけど

微妙に異なる世界なのでございます。

そのあたり、TRPG界隈の方ならば容易に受け容れられると思いますが、

読み始めるにあたってそう心得ておくと、重箱の隅につまづくこともないかと存じます。

Role&roll vol.198 「ブラッドパス」シナリオ、

「ハイドレンジアの気持ち」からイメージした

メインヒロイン(って言ってもいいですよね)

陽川紫花(ひかわ あい)さんの絵でございます。

「ハイドレンジアの気持ち」からイメージした

メインヒロイン(って言ってもいいですよね)

陽川紫花(ひかわ あい)さんの絵でございます。

ハイドレンジアとは紫陽花(あじさい)のこと。

花言葉は、「美しいが冷淡」とか「辛抱強さ」とか「移り気」とか……。

その色や、色が変わることからのイメージのようでございますが。

日本でのイメージとはかなり違っておりますな。

アジサイの原産は日本で、

それを品種改良したのがセイヨウアジサイだそうでございます。

それを品種改良したのがセイヨウアジサイだそうでございます。

そのためアチャラでは、

アジサイ自体それほどポピュラーではないのでございましょう。

なじみのないものに悪い印象を抱くということはよくあることでございます。

で、「ハイドレンジアの気持ち」は、

この花言葉から連想された作品のようでございます。

この花言葉から連想された作品のようでございます。

物語は単純でございますが、それゆえに盛れそう。

彼女の気持ちに沿って深化とかできそうな気がいたします。

逆に、こういう話は好きではない、という方もおられそうですが。

彼女の気持ちに沿って深化とかできそうな気がいたします。

逆に、こういう話は好きではない、という方もおられそうですが。

まぁ、倒される怪物としてではなく、1人の女性として扱って欲しいかな、

などと思ったりいたします。

さて、

エネミーデータの解説によりますと

、

「異形化すると、花が人間の形に絡み合ったような姿となり、

幻覚性のある香りや、鋭く束ねた蔦などで攻撃を行う」と、

バラランカやビオランテのような感じですが、

絵ではそこまで怪人・怪物化はさせておりません。

そこまで異形化させてしまうと、

悲しみとか怨みなんて表情にあらわれてまいりませんよね。

エネミーデータの解説によりますと

、

「異形化すると、花が人間の形に絡み合ったような姿となり、

幻覚性のある香りや、鋭く束ねた蔦などで攻撃を行う」と、

バラランカやビオランテのような感じですが、

絵ではそこまで怪人・怪物化はさせておりません。

そこまで異形化させてしまうと、

悲しみとか怨みなんて表情にあらわれてまいりませんよね。

ですから、絵はそれほど変身させない方向で描いております。

紫陽花要素もほとんどございません。

紫陽花に吸血鬼イメージってないですしねぇ。

特徴として書かれた「幻覚性のある香りや鋭く束ねた蔦」も、

紫陽花由来の要素ではございませんし。

それと、シナリオの雰囲気からすると、

陽川紫花さんってもっと子供っぽい顔つきのように思えますが、

絵は大人っぽくなってしまったような。

陽川紫花さんってもっと子供っぽい顔つきのように思えますが、

絵は大人っぽくなってしまったような。

でも、いい感じに複雑な表情にはなっていると思います。

2021/06/01 それにしても、

ゲームブックの古本屋さんでのお値段って高くなりましたよね。

1990年代の後半、1999年あたりでございましたか、一番下火の時など、

古本市で双葉文庫のゲームブックが20冊束になって100円で売られていたのを

目にしたことがございます。

ダブりもいくつか入っておりましたが……。

あの時勝っておけば──でございましょうが、

そういう時って買わないものでございますよねぇ。

ゲームブックの古本屋さんでのお値段って高くなりましたよね。

1990年代の後半、1999年あたりでございましたか、一番下火の時など、

古本市で双葉文庫のゲームブックが20冊束になって100円で売られていたのを

目にしたことがございます。

ダブりもいくつか入っておりましたが……。

あの時勝っておけば──でございましょうが、

そういう時って買わないものでございますよねぇ。

2021/06/02 平和の祭典オリンピックは、

最終戦争でもないかぎり行われるでございますか……。

最終戦争でもないかぎり行われるでございますか……。

なんかファンタジーなフィクションでえらい人が言いそう。

……。

東京オリンピックは、今後のオリンピックのための実験場なのかなぁ。

東京オリンピックは、今後のオリンピックのための実験場なのかなぁ。

2021/06/02 『都会のトム&ソーヤ』ゲーム・ブック「ぼくたちの映画祭」

買ってきました~。

04/07のここでは「いったん忘れて発売日に本屋さんで驚きたい」と書きましたが、

実際には再確認しておいてよかった、となりました。

発売日、「6月2」までは覚えていたのですが、

こういうものは月の後半等出るものとひとり合点していて、

二十いく日かなんだろうな、などと思っていたのでございます。

しかもこれ、

ふだんこのシリーズが置いてある児童書のところにはございませんでした。

まだ入荷していないのかな、とあきらめて帰りがちに、

ダメもとで入り口付近の検索機にあたってみたら……、

なんと2階のレジ前に。

引き返して買いましたよ。

やっぱり「まちとむ」は格が違うんだなぁ。

うっかり買い逃すところでございました。

買ってきました~。

04/07のここでは「いったん忘れて発売日に本屋さんで驚きたい」と書きましたが、

実際には再確認しておいてよかった、となりました。

発売日、「6月2」までは覚えていたのですが、

こういうものは月の後半等出るものとひとり合点していて、

二十いく日かなんだろうな、などと思っていたのでございます。

しかもこれ、

ふだんこのシリーズが置いてある児童書のところにはございませんでした。

まだ入荷していないのかな、とあきらめて帰りがちに、

ダメもとで入り口付近の検索機にあたってみたら……、

なんと2階のレジ前に。

引き返して買いましたよ。

やっぱり「まちとむ」は格が違うんだなぁ。

うっかり買い逃すところでございました。

2021/06/03 『都会のトム&ソーヤ』ゲーム・ブック「ぼくたちの映画祭」、

「解けない方程式」編終了。

133のパズルでは詰まってしjまいました。

最初はおそらく計算ミス、というよりも勘違い。

その後迷走して、

カッコのものはカッコで、そうじゃないものは……

などと右往左往。

それにしても……。

「解けない方程式」の最初の一文はズルいよ~。

この一文、パロディとして何回使われていることか。

たしかに、自主制作の宇宙もの映画の冒頭に持ってきそうな出だしではございますが……。

これかい、って吹いてしまいました。

雰囲気は、紹介動画でちょっと見たことのある「グノーシア」を感じさせました。

ストーリーは一ひねりあって面白うございますな。

ただ……、

ストーリーが秀逸でも、絵を思い浮かべると

やっぱり学校の廊下でどたどたやっているだけなんですよねぇ。

登場人数も少ないですし。

実際に上映してどこまでウケるか……。

「解けない方程式」編終了。

133のパズルでは詰まってしjまいました。

最初はおそらく計算ミス、というよりも勘違い。

その後迷走して、

カッコのものはカッコで、そうじゃないものは……

などと右往左往。

それにしても……。

「解けない方程式」の最初の一文はズルいよ~。

この一文、パロディとして何回使われていることか。

たしかに、自主制作の宇宙もの映画の冒頭に持ってきそうな出だしではございますが……。

これかい、って吹いてしまいました。

雰囲気は、紹介動画でちょっと見たことのある「グノーシア」を感じさせました。

ストーリーは一ひねりあって面白うございますな。

ただ……、

ストーリーが秀逸でも、絵を思い浮かべると

やっぱり学校の廊下でどたどたやっているだけなんですよねぇ。

登場人数も少ないですし。

実際に上映してどこまでウケるか……。

2021/06/04 『都会のトム&ソーヤ』ゲーム・ブック「ぼくたちの映画祭」、

「ばれんたいん・すかぁず」編終了。

二四二のパズルは塗るのですな。

できあがった映画は、ホントにこんなセリフ録っていたの?

って気がいたしましたが、まぁ不問といたしましょう。

行き当たりばったりに撮ったものがよくまとまったなぁ。

まぁ、お話だからでございますが。

そうは申しましても、フィクションとしてよくまとめております。

ただ、これは文章だけだからのことで、

映像としてのつながりを考えると、無理が出てくるような気も……。

ちなみに、『オバケのQ太郎』を読んでおりましたら、

「藤子・F・不二雄大全集」版の2巻に「8ミリ超大作」と題して、

撮ったフィルムをつなげていったら、

ぜんぜん別の話になっちゃったっていうのをやっておりました。

藤子・F・不二雄先生の作品では他にもそんなのあったような気がいたします。

「ドラえもん」ですと、のび太がシナリオ書いたために、最後のいいシーンを

犬に持っていかれるっていうのがございましたよね。

2021/06/05 『都会のトム&ソーヤ』ゲーム・ブック

「ぼくたちの映画祭」、

「日常」編は簡単に終わりますが、ルートがいくつもある模様。

できあがった映画は、 「9-TO」&「SOU-8」

シリーズ本編では出来ないけど、

やってみたかった話という感じでございますな。

もっとエスカレートさせてもよかったような……?

パラグラフ二六六の「撮影中も、脚本どおりにいかなくて」は、

ほかの映画についての言及でもありそうなので、

その意味からも終わり方からも、

他の編をやった後にプレイするのがよろしいかと存じます。

藤子・F・不二雄先生の作品では他にもそんなのあったような気がいたします。

「ドラえもん」ですと、のび太がシナリオ書いたために、最後のいいシーンを

犬に持っていかれるっていうのがございましたよね。

2021/06/05 『都会のトム&ソーヤ』ゲーム・ブック

「ぼくたちの映画祭」、

「日常」編は簡単に終わりますが、ルートがいくつもある模様。

できあがった映画は、 「9-TO」&「SOU-8」

シリーズ本編では出来ないけど、

やってみたかった話という感じでございますな。

もっとエスカレートさせてもよかったような……?

パラグラフ二六六の「撮影中も、脚本どおりにいかなくて」は、

ほかの映画についての言及でもありそうなので、

その意味からも終わり方からも、

他の編をやった後にプレイするのがよろしいかと存じます。

2021/06/08 オリンピックフィーバーって今あまり言わないのは、

フィーバーって言葉自体が古いから?

今の状況がとてもフィーバーっていう感じじゃないから?

それとも、いまfeverって言葉を使うと、別の意味に解釈されそうだから?

フィーバーって言葉自体が古いから?

今の状況がとてもフィーバーっていう感じじゃないから?

それとも、いまfeverって言葉を使うと、別の意味に解釈されそうだから?

2021/06/13 NHK-BS 「新日本風土記 桜の歌」。

☆ 桜の下には人間の死体が埋まっている、というのは、実際にあった話みたい。

ある村の話 だが、

昔は土葬だったのでその養分を吸って桜が生き生きと育っていたが、

骨壺に納められるようになってからは、

栄養と水分の失調で枝や樹皮は乾燥してポロポロ、

花も小さくなってしまったそうだ。

それはそれとして、桜の根元に眠りたいという気持ちは、分かるなぁ。

☆ 「同期の桜」は、西条八十先生の「二輪の桜」の替え歌だそうだ。

♪ 君と僕とは二輪のさくら 積んだ土嚢の陰に咲く ♪

って歌詞だそうだけど、

なんかこれだと桜じゃなくって桜草なんじゃ、という気が……。

2021/06/15 コロナのワクチンって、いちいち注射とか面倒だなぁ。

いっそのこと、人から人へと感染するように作ればいいのに……。

まぁ、そんな薬は出来ないだろうし、

もし可能としても医薬品メーカーが儲からないので作らないでしょうけど。

もし出来たら、ワクチンの流行により学級閉鎖とかあったりして。

いっそのこと、人から人へと感染するように作ればいいのに……。

まぁ、そんな薬は出来ないだろうし、

もし可能としても医薬品メーカーが儲からないので作らないでしょうけど。

もし出来たら、ワクチンの流行により学級閉鎖とかあったりして。

2021/06/16 ゲームブックじゃないクイズ。

ドラえもんは身長123.9cm、胸まわり129.3cmっていうのはけっこう有名ですよね。

ではオバQの胸まわりは何センチでしょう?

2021/06/17 答:97cm。

『藤子・F・不二雄大全集 オバケのQ太郎』2巻「ニューモードを着よう」、

p.313で採寸しております。ドラえもんよりもスリムですな。

ちなみに首周り97cm、腰周り97cmとか。

身長はここには書いてございませんでしたが、

ウィキペディアによりますと111cmだとか。

スリーサイズについてはそちらには書いてなかったので、

あまり知られていないのかなと思い、問題としてみました。

ただ、服の中がどうなっているかは謎なのですよねぇ。

だからこの数値もだいたいのものと考えた方がよろしいのかも。

スリーサイズについてはそちらには書いてなかったので、

あまり知られていないのかなと思い、問題としてみました。

ただ、服の中がどうなっているかは謎なのですよねぇ。

だからこの数値もだいたいのものと考えた方がよろしいのかも。

2021/06/18 NHK-Eテレ「ソーイングビー」。

ベルボトムは海軍の制服から。

裾が広いのは、海に落ちた水兵を

それに引っかけて助けることが出来たことがあったからだという(ホントか?)。

制服なので地味な単色だが、

1960年代戦争反対の意味を込めてそれをカラフルに染め上げたものが広まり、

ヒッピー文化を象徴するファッションスタイルになったのだそうだ。

時代だなぁ。

2021/06/19 深夜、「ボトムズ」の最終話をやっていたので見てみました。

後半だけ。

サイボーグ009のヨミ編ラストと20001年宇宙の旅を合わせたような内容……。

なのはいいのでございますが、

コンピュータの声を声優さんの力量に任せているのが何とも……でございます。

「2001年」と同様、途中からコンピュータの音声がとぎれとぎれになったり、

テンポがデタラメになっていくのですが、

機械的な断絶ではなく人間の声に頼っているので、

どうしても音声が連続してしまっているのですな。

気にしなければ気にならないのでございましょうが……、

なんか気になってしまいました。

2021/06/?? ウルトラQ「ガラダマ」を見ました。

ダムに沈んだ村が出てくるあたり、時代を感じさせますな。

この時代の作品、トクサツとしてと同様、

こうした風物にも価値があるものでございます。

トクサツとしては、洪水の描写はさすが円谷プロ。

……なのですが、肝心のガラモンがただ何もないところをうろうろするだけで、

それを主に俯瞰で撮っているのでちっとも怖くございません。

雑誌などで見たことのあるダムの後ろに立つ姿も、

シーンとしてございましたが、

水が流れ出たあとのダムなので、ダムが壊れてもまったく迫力がないのでございます。

まぁ、予算の都合なのでございましょうなぁ。

2021/06/20 『トロール牙峠戦争』。

ガレーキープってスクリュー(プロペラ?)ついているけど、

これはメインの推力なのかなぁ?

それとも、上の帆とバランスを取るためのもの?

魔法の力で飛ぶものとして、

帆船の形はしているものの、風の影響はあまりないのかもしれませんが、

それでも安定板としての機能はありそうな気はいたします。

底面の形状や錨が何本もあることから考えて、着陸はしないのでございましょうな。

永久的もしくは半永久的な魔法がかかっているのか、

それとも材質自体が宙に浮く性質を持っている、

といったところでございましょうか?

材質なら、原料がどんな状態で存在しているかも気になりますな。

板がとれるくらいの巨大な木が、空中にぷかぷかと浮いているのかなぁ

2021/06/25 Windows11かぁ。

削除されたり変更されたりする機能もあるらしいけれど、

それほど使い込んでいないから、あまり関係なさそう。

とりあえずストレスなく動いてくれれば、それで満足でございます。

削除されたり変更されたりする機能もあるらしいけれど、

それほど使い込んでいないから、あまり関係なさそう。

とりあえずストレスなく動いてくれれば、それで満足でございます。

2021/06/27 きのう、「Role&Roll」は買うことは出来ませんでした。

かわりに(なのかなぁ)、

別のお店で『迷宮キングダム 大冒険ブック』を入手。

四大列強や天界深階に関する記事が興味深うございます。

『サタスペ』や『迷キン』を知ったころは、

TRPGはこんなトンチキなものばかりになるのか、とか震撼したものでございますが、

そうでもございませんでしたな。

ちょっと残念な気もいたします。

かわりに(なのかなぁ)、

別のお店で『迷宮キングダム 大冒険ブック』を入手。

四大列強や天界深階に関する記事が興味深うございます。

『サタスペ』や『迷キン』を知ったころは、

TRPGはこんなトンチキなものばかりになるのか、とか震撼したものでございますが、

そうでもございませんでしたな。

ちょっと残念な気もいたします。

2021/06/29 きのう、「Role&Roll vol.201」買ってまいりました。

裏を見ると、参加作品多いなぁ。

で、静岡市街に行ってきたのでございますが、旧丸井に行列が。

何かと思えば、新型コロナのお注射のためのものでございました。

雨だったらどうするんだろ?

で、静岡市街に行ってきたのでございますが、旧丸井に行列が。

何かと思えば、新型コロナのお注射のためのものでございました。

雨だったらどうするんだろ?

今月あまり記事を書いていないので穴埋め。

「スターログ」誌1979年9月号に載った『機動戦士ガンダム』の紹介記事でございます。

『ガンダム』が始まったのが1979年4月7日だそうでございますから、

受け売りではない紹介としてはかなり早い方なんじゃないかな?

受け売りではない紹介としてはかなり早い方なんじゃないかな?

ちなみに、「新アニメ時代がやってくる」と題して紹介されたほかの作品は、

映画『銀河鉄道999』、『火の鳥2772』、

それにテレビの『マリン・エクスプレス』でございました。

映画『銀河鉄道999』、『火の鳥2772』、

それにテレビの『マリン・エクスプレス』でございました。

『007』と『コンバット』というのは、最初のほうの感想でしょうな。

変に思えたのですが、たとえるとすればこんな感じなのかも、

なのかなぁ。

なのかなぁ。

この記事を読むと、SFファンにまず注目されたことが分かりますな。

そしてそれゆえに、低視聴率が懸念されていたことも……。

(※ 元の絵には、200にヒビが入っていましたが、なしにしておきました~!)

☆ でも一番印象に残っているTRPGとなると やっぱりサタスペなんですよねー。

前にも書いた気がいたしますけれど。

出会ったときは。でもナンダコレ、でした。

塩辛を食べたつもりがあま~いお菓子だったみたいに、

脳がついていかなかったのでございます

(サタスペは甘くはございませんが)

ファンタジーではなくてヤバめの現代物で、予定調和よりもサイコロ至上。

正直最初は、内輪ウケをのぞき込んでいるような感じで???

冒険企画局はこんな輩に乗っ取られたのか、と思うことしきりでございました。

試合開始直後の猫だましから必殺ブローという感じでございますな。

ああいうアラクレは、

今後「Role&Roll」の流れからは出てまいりませんでしよう。

出てきても、たくさんあるTRPGのうちの一つという形で

埋没してしまいそうな気がいたします。

今後「Role&Roll」の流れからは出てまいりませんでしよう。

出てきても、たくさんあるTRPGのうちの一つという形で

埋没してしまいそうな気がいたします。

当時、月刊ではなかったために

濃い内容を盛り込めたということもプラスに働いたと思いますな。

濃い内容を盛り込めたということもプラスに働いたと思いますな。

☆ Role&Rollに望むことは、

各TRPGの作者グループが書くものにとどまらない記事も

欲しいということでございます。

作者グループ以外のリプレイですとか記事もそうでございますが、

作者に対する作品とは関係ないようなインタビューですとか。

そういうものを通じて、作品に対して親しみを感じたり、

内容をより理解できることもあるかと思うのでございます。

あとは遊ばれている状況のレポートとか。T

RPGの文化的な広がりを感じさせるものを見てみたいと存じます。

RPGの文化的な広がりを感じさせるものを見てみたいと存じます。

まぁ、やらないか……。

でも、マンガとかでもキャラクターが大切って申しますでしょ?

人が見える記事って欲しいなぁと思うのでございます。

2021/05/03 アイリッシュの『夜は千の目を持つ』は、

ヒロインの父親の死を予言した青年の言葉が、

本当に超常的な力なのか、それとも犯罪性のある企みなのか、

予言は成立してしまうのか、それとも阻止できるのか、

という謎で読者を引っ張るサスペンスでございます。

予言などあるはずはないのだが、それまでに成立した予言を考えると、

よほど綿密な計画と組織、それに偶然がなければ不可能に思えるのですが──。

本文の2/5でしたか、かなりの部分をヒロインの独白が占め、

しかも彼女が1回だけ、ミス・リードって表記されるですよね。

なので、叙述トリックも考慮に入れなければならないところが

食わせ者にございます──アイリッシュの作品だけに。

捜査側の行動、と申しますか途中のエピソードは、

もう少し緊密な方がいいと思いますが、

最後まで緊張感をもって読ませてくれる作品にございました。

ヒロインの父親の死を予言した青年の言葉が、

本当に超常的な力なのか、それとも犯罪性のある企みなのか、

予言は成立してしまうのか、それとも阻止できるのか、

という謎で読者を引っ張るサスペンスでございます。

予言などあるはずはないのだが、それまでに成立した予言を考えると、

よほど綿密な計画と組織、それに偶然がなければ不可能に思えるのですが──。

本文の2/5でしたか、かなりの部分をヒロインの独白が占め、

しかも彼女が1回だけ、ミス・リードって表記されるですよね。

なので、叙述トリックも考慮に入れなければならないところが

食わせ者にございます──アイリッシュの作品だけに。

捜査側の行動、と申しますか途中のエピソードは、

もう少し緊密な方がいいと思いますが、

最後まで緊張感をもって読ませてくれる作品にございました。

2021/05/04 めいざふぉーすでみどりの日の今日は、

日本ではエンドアの日ということになりますな。

それにしても、帝国軍はなんであんな辺境にデススターⅡなんか作ったんでしょ?

しかも、映画を見たときは気づきませんでしたが、

ここを反乱軍が攻撃目標としたのは、

パルパティーン皇帝が彼らをおびき寄せたためだとか。

それにしては防御がずさんだったような気がするのですが……。

日本ではエンドアの日ということになりますな。

それにしても、帝国軍はなんであんな辺境にデススターⅡなんか作ったんでしょ?

しかも、映画を見たときは気づきませんでしたが、

ここを反乱軍が攻撃目標としたのは、

パルパティーン皇帝が彼らをおびき寄せたためだとか。

それにしては防御がずさんだったような気がするのですが……。

2021/05/05 ♪ピーチ ピーチ 桃太郎♪

──桃太郎って3月3日生まれなのかなぁ。

──桃太郎って3月3日生まれなのかなぁ。

と思ったのでございますが、

でも桃の実がおちるころと考えると違って来ますよねぇ。

でも桃の実がおちるころと考えると違って来ますよねぇ。

ただこの桃の実って桃源郷、神界・仙界みたいなところの果実でしょうから

季節とか関係ないのでございましょう、多分。

季節とか関係ないのでございましょう、多分。

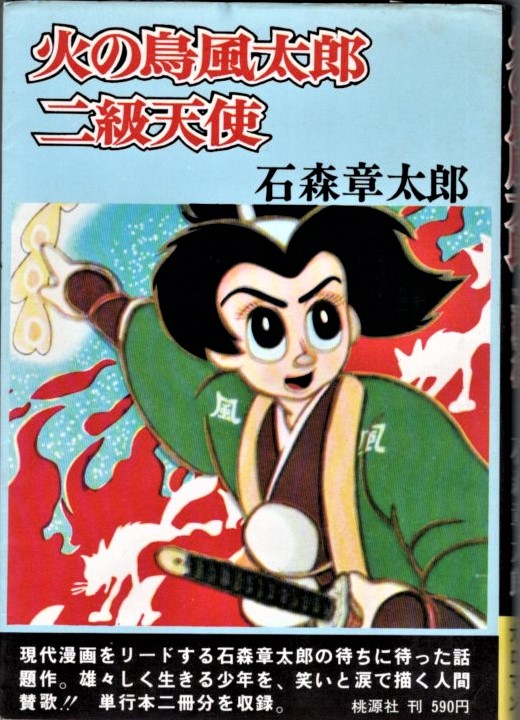

2021/05/06 『石ノ森章太郎コレクション ファンタジー傑作選』が

5月12日発売だそうですな。

マズい。

5月12日発売だそうですな。

マズい。

それ前に「~初期少女マンガ~」の記事書き終わらなそう。

それにしても、収録作品が分からない。

全然ファンタジーじゃない「そして……だれもいなくなった」

が入っているらしいけど……。

2021/05/12 「マンショポエム東京論 バベルの塔と異常な高層住宅民」

大山顕(「本の雑誌」2021/04)。

大山顕(「本の雑誌」2021/04)。

「創世記」に著された「バベルの塔」には

「神が怒って塔を破壊した」という描写はない。

神が行ったのは、地上に降りて

「彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないように」しただけである。

その結果、建設現場は混乱し塔は完成せず、人々は街を去ってちりぢりになった、

といういきさつだ。

「神がキレて塔を壊した」というイメージが根強いのは、

その後の時代に制作された絵画や映像でそのように描かれたからだろう。

ああ、確かにそう言えばそうかも。

2021/05/13 (続き)このバベルの塔の記述について大山顕先生は、

現時点で世界一のブルジュ・ハリファ建造時、

外国労働者の劣悪な労働環境と低賃金が問題となって

ストや暴動が何度も起きたことを例に挙げ、

バベルの塔の建設現場でも同じようなことが起こったのでは、

と考察しておられる。

うーん、あり得るなぁ。

2021/05/14 マリー・アントワネットさんが

「パンがなければブリオッシュを食べればいい」とおっしゃったというのは、

別の人の発言でしかも後世の作り話かも?

というのは「なぞのまとめ」 2019/05/19 に書きましたが、

この前紹介した「西洋アンティーク・ボードゲーム」p.150に拠りますと、

1789年に財務総監に任命されたフーロンという方は

「民衆は腹が減ったら干し草を喰えばいい」と発言したため、

フランス革命の時、首を切られて干し草を口に詰められたのだとか。

この話も作り話という説がございますが、

とにかく、民衆をないがしろにするえらい人は

こういうことを言うという発想が、フランス人のかな?

根底にはあるのでございましょう。

「パンがなければブリオッシュを食べればいい」とおっしゃったというのは、

別の人の発言でしかも後世の作り話かも?

というのは「なぞのまとめ」 2019/05/19 に書きましたが、

この前紹介した「西洋アンティーク・ボードゲーム」p.150に拠りますと、

1789年に財務総監に任命されたフーロンという方は

「民衆は腹が減ったら干し草を喰えばいい」と発言したため、

フランス革命の時、首を切られて干し草を口に詰められたのだとか。

この話も作り話という説がございますが、

とにかく、民衆をないがしろにするえらい人は

こういうことを言うという発想が、フランス人のかな?

根底にはあるのでございましょう。

2021/05/16 まごまご引きで申し訳ないですが、

北村薫先生のユーカリの木の陰で(「本の雑誌」2021/04)に引かれた

『考証要集秘伝! NHK時代考証資料』大森洋平(文春文庫)に拠りますと、

「え、マジか?」といった言い方は江戸時代からあり、

十八世紀末にはかなり流行ったという。近代の俗語ではない」

(東京新聞朝刊、2003年3月28日)

『考証要集秘伝! NHK時代考証資料』大森洋平(文春文庫)に拠りますと、

「え、マジか?」といった言い方は江戸時代からあり、

十八世紀末にはかなり流行ったという。近代の俗語ではない」

(東京新聞朝刊、2003年3月28日)

とのこと。そうだったのかー(マジか、とは言わない)

2021/05/19 NHK ダークサイドミステリー

「神秘の遺宝の謎に迫る 〜ロンギヌスの槍(やり)・聖杯・死海文書〜」に

塩田信之先生ご出演なさっておられました。

そのコメント自体はよかったものの、番組の内容としては薄味。

ファンタジーRPG風のシーンとか入れる必要ないと思うけどなぁ。

死海文書の復元作業の映像など、見るべき箇所もございましたが。

2021/05/21 NHK 歴史探偵「長篠の戦」。

武田軍は、当時の明のお金──永楽通宝だったか──を溶かして

鉄砲玉を作ったのだそうでございます

(全部というわけでもございませんでしようが)。

投げ銭の元祖?

一般的に使われる鉛に比べ、

融点が高く加工がしにくい銅をなぜ使ったかと言えば、

貿易港から遠く、鉛の入手が難しかったからだとか。

2021/05/22 ほうれん草の水煮缶のオリーブ炒めってどこかの定番料理なのかな

って思ったのですが、

調べてみるとポパイって最初からあの設定じゃなかったのだそうですな。

そもそもポパイは主人公じゃなかったそうですし、

ほうれん草の缶詰も当時はなかったのだとか。

ですから、缶詰会社がスポンサーとか、そういうこともないみたいです。

水兵服を着ているので、

海軍とか海の男の定番料理みたいなものがあると思ったのでございますが。

って思ったのですが、

調べてみるとポパイって最初からあの設定じゃなかったのだそうですな。

そもそもポパイは主人公じゃなかったそうですし、

ほうれん草の缶詰も当時はなかったのだとか。

ですから、缶詰会社がスポンサーとか、そういうこともないみたいです。

水兵服を着ているので、

海軍とか海の男の定番料理みたいなものがあると思ったのでございますが。

2021/05/26 目が3で色々さがしていたおかげで、

見つからなかった『サンコミックスの『青い月の夜』が見つかりました。

で、「かげろう」ですが、そのラストに収録されておりました。

すっかり忘れていたなぁ。

この作品集で印象に残っているのは、「雪の日に」内で語られる雪ん子の話。

「マッチ売りの少女」を翻案した悲しいお話にございます。

2021/05/30 きのう、ひさしぶりにa-too南瀬名店に行ったら、

いくつかゲームブックが置いてございました。

『鋼の錬金術師 BLUE』(フィギュアがついているヤツ)が600円。

ドラゴンファンタジー『七つの奇怪群島』が2900円。

同じく『魔獣王国の秘剣』2100円

桐原書店の「2002年帝国の逆襲』が3500円。

光文社文庫の『鉄人28号』が900円。

ケイブンシャの『ナイトライダー』が1600円。

ファミ通ゲーム文庫の『ダビスタ』が300円。

を見つけました。イタミとかヨゴレとか描いてあったのもございましたが、

それはメモいたしませんでした。

それはメモいたしませんでした。

ちなみに置いてある場所はバラバラでございます。

2021/05/31 書いておきたいことはも少しございますが、

石ノ森先生月間……二ヶ月間はとりあえず終了。

通常運転に戻る予定でございます予定は未定。

でもねぇ、古いマンガばっかり読んでいたものでございますから、

読むものがたまってたまって……。

と申しましても、まだ手に入れてはございませんが。

それほど近くでもない近くの本屋さんで

売られるのを待っていたのでございますが、どうもダメみたい。

売られるのを待っていたのでございますが、どうもダメみたい。

まぁ、出ているのでございましょう。

とにかくおめでとうございます。

300号を目指して、

これからも面白いものを追求してくださいませ。

(って書いても、読んでないか)

☆ 藤子先生がウルトラマンを描いていたのはご存じでしょうか?

それが、これ。

この一コマだけでございますが、ウルトラマンでございましょ!?

『藤子・F・不二雄 大全集 オバケのQ太郎 2』「正義の味方モシモ仮面」。

1965年の週刊少年サンデー7号に掲載された作品だそうです。

「ウルトラQ」が始まったのが1966年1月2日でございますから、

それよりも1年早い計算になります。

それよりも1年早い計算になります。

なぜ、この時期にウルトラマンなのか。

その答は年号にございます。

なんと『オバケのQ太郎』にも

このキャラクターは登場しております。

このキャラクターは登場しております。

(『藤子・F・不二雄大全集 オバケのQ太郎3』

「Qちゃん鉄道」)。

「Qちゃん鉄道」)。

単なるモグラとしてでございますが、

その姿は確かにミュータントモグラ。

しかもこの作品では、

なんとその全身が描かれております。

ミュータントモグラの土から下の部分なんて、

石ノ森先生の作品でも見たことない。

石ノ森先生の作品でも見たことない。

と申しますか、考えたことすらございませんでした。

どんな形か想像できますか?

わたくしには意外。

そして、がっくりきました。

見ないほうがしあわせかも?

というわけで、続きを読むことなく、ここで引き返しください。

なんと、最初の段階ではギリシャ神話風の世界観だったのでございますな。

当時でございますから、手塚先生の

『リボンの騎士』や『火の鳥 エジプト・ギリシャ・ローマ編』

あたりの影響があったのでございましょう。

それがなぜ時代劇、

しかも平安末期(ゆるい意味で)になったのか?

しかも平安末期(ゆるい意味で)になったのか?

石ノ森先生は1957年には、

『火の鳥風太郎』という

書き下ろし単行本をものなさっておられます。

『火の鳥風太郎』という

書き下ろし単行本をものなさっておられます。

これが、ロシア民話の火の鳥と黄金のリンゴ

(ウィキペディアによりますと

「イワン王子と火の鳥と灰色狼」となっておりました)の翻案。

そうした先例があるので、別に不思議ではございませんが──。

手塚先生の作品と、

かぶってしまうのを避けた のでございましょうか。

かぶってしまうのを避けた のでございましょうか。

でもなぜ平安末期?

その答は、これなのだと思います。

手塚治虫先生の『武蔵坊弁慶』。

この作品、残念ながらわたくしは読んでおりません。

ですが、ネットで見ると、

要所は押さえながら、かなりノリが入った作品みたいですな。

これを読んで、自分でも描いてみたい、自分ならどうするか、

と構想を膨らませていたのではございませんでしょうか。

と構想を膨らませていたのではございませんでしょうか。

それを縦軸に据えて、

最初のギリシャ神話風の物語を重ねていったのではないかと思うのでございます。

最初のギリシャ神話風の物語を重ねていったのではないかと思うのでございます。

元にとらわれることなく、ちゃんと自分の作品にしているところは、

さすがでございますな。

「龍神沼」の記事を書き終えた後、

いくつか新たに見つかったので書きとめておきます。

いくつか新たに見つかったので書きとめておきます。

前回の記事を読んでいなくても関係ございません。

単独で読める紹介でございます。

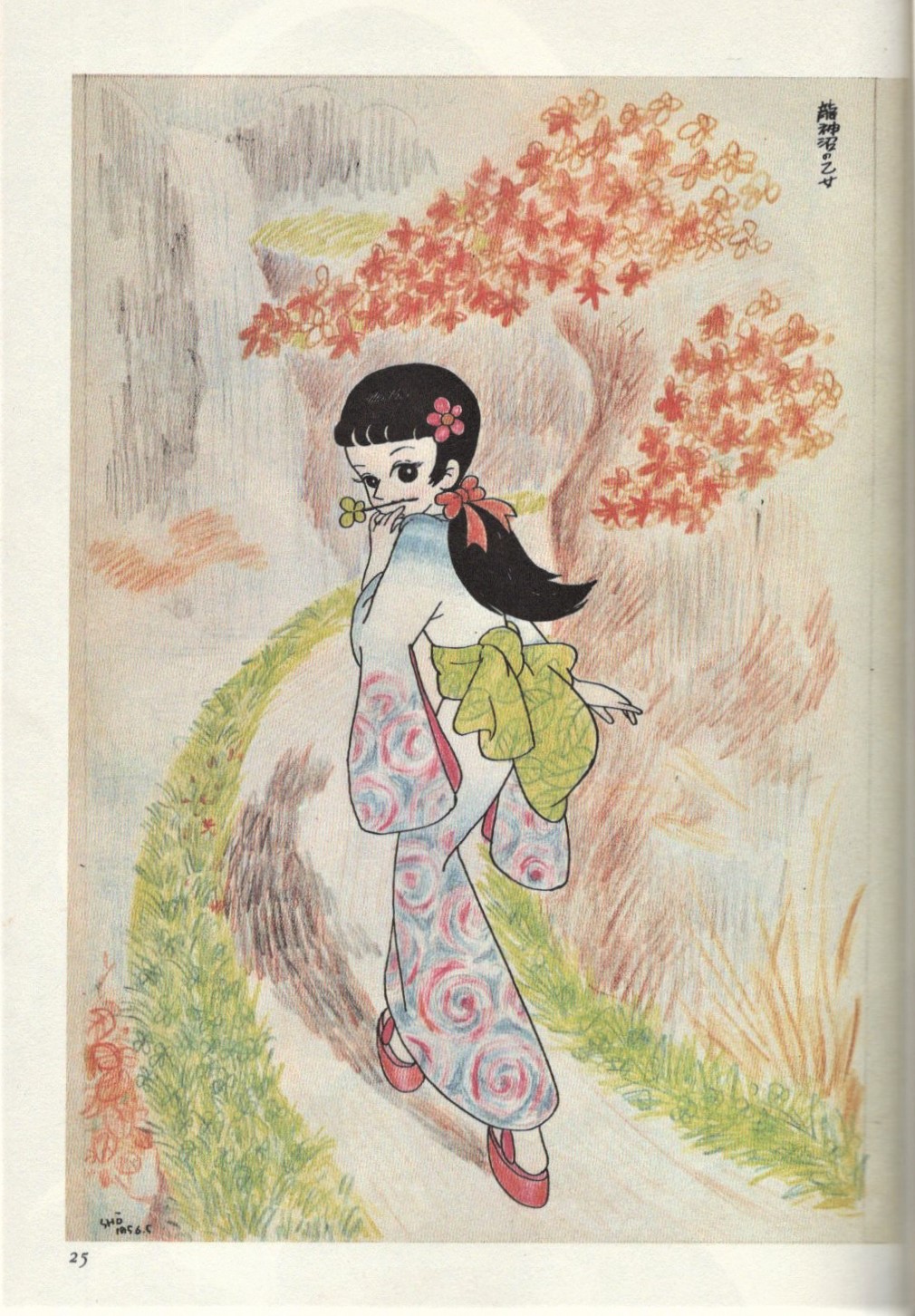

一つ目がこれ。今回いろいろ引き合いに出している

『石森章太郎落書きノート』から──。

『石森章太郎落書きノート』から──。

「龍神沼」の初期案(↓)と

「龍神沼の乙女」(→)のイラストでございます。

「龍神沼の乙女」(→)のイラストでございます。

長塚章という中学2年生が主人公のようですな。

石ノ森先生がエッセイで、

どういう話を書こうとしていたのかは今となっては分からない、などと

お書きになっているのがこれのことだと思いますが、

確かに、これだけでは分かりかねますな。

次にこれ。

『おかしなおかしなおかしなあの子(さるとびエッちゃん)』には、

「よっぱらい竜の巻」と題しまして、

セルフパロディと申しますか、

バリエーション的なことをやっております。

「よっぱらい竜の巻」と題しまして、

セルフパロディと申しますか、

バリエーション的なことをやっております。

(ちょっと期待したのでございますが、

ももちゃんはメガネを取ると目が3キャラクターじゃないんですよねぇ。

そのかわり、目がくっついたまま、メガネが跳ぶという芸当をやっております。

こ;れは、石ノ森先生の他のギャグマンガでも見られる現象にございます)

三つ目は『千の目先生』の後半ですな。

竜ではなく人魚の話で、内容もかなり違ったものになっておりますが、

口寄せの老婆と網元が組んで(と思ったのですが、再読したら網元はけっこう脇役。

おばばは、東京から来た観光会社の社長と直接渡り合っておりました)

金がらみの悪巧みを行うあたり、

「龍神沼」の変奏、新たに語り直したものと申してよろしゅうございましょう。

おばばは、東京から来た観光会社の社長と直接渡り合っておりました)

金がらみの悪巧みを行うあたり、

「龍神沼」の変奏、新たに語り直したものと申してよろしゅうございましょう。

最後は、『時ヲすべる』の1話。

これが『龍神沼』を描いていた当時の話でございました。

画像は用意いたしませんが、

1話は電子書籍の試し読みで読める部分ですので、

気になった方はそちらでご覧いただけばよろしいかと存じます。

というわけで、以上

今回見つかったのは、こんなあたりにございます。

1話は電子書籍の試し読みで読める部分ですので、

気になった方はそちらでご覧いただけばよろしいかと存じます。

というわけで、以上

今回見つかったのは、こんなあたりにございます。

。

メガネを取ると目が3になっているという

古典的なマンガ表現がございますよね。

古典的なマンガ表現がございますよね。

あれは、いつ頃からあるものなのでございましょうか。

ネットで調べると、のび太君というご意見がございましたが、

いや、さすがにもっと古いのがございましょう。

いや、さすがにもっと古いのがございましょう。

藤子不二雄作品だけで考えても、もっと前から存在したはず。

なのですが、今回は見つけることができませんでした。

メガネキャラがメガネ外すこと自体珍しかったりするので、

ちょっと難しい。

メガネを取らなくても目が3は見つけました

(藤子・F・不二雄大全集『オバケのQ太郎4』)。

これが、1966年の作品らしいです。

これより以前に、

メガネを取って初めて目が3だと判るキャラがいたかどうかは不明ですが。

(いつ頃からかは知りませんが、藤子不二雄まるえー先生が

マンガに登場するときもメガネに3だったりいたしますな)

でもまぁ、メガネを取る→目が3と判るという過程が、

突然変異的に生まれたというのは考えにくい。

突然変異的に生まれたというのは考えにくい。

おそらく、目が3のキャラがいて、メガネキャラがいて、

メガネを取ると目が3のキャラが成立したのでございましょう。

そう考えるのが順当だと思います。

では、目が3のキャラクターの元祖的存在は誰か。

わたくしが誰を考えているかを当ててみてください。

そんなに難しくはございません。

(タイトル下に書ききれなかったのでこちらで)

トランプなどカードを武器に戦うのってございましょう?

ああいうのって、何がルーツなんでしょうねぇ。

トランプによる攻撃というのなら、

おそらく『不思議の国のアリス』が最初ではないかと思われますが、

それとは話が違います。

自分が知っているかぎりでは、テレビアニメでは『スカイヤーズ5』。

マンガでは『秘密探偵JA』の朝日五郎さんあたりぐらいかな。

朝日五郎さんはちょっと……かなりテクニカルなことをしておりますが。

トランプなどカードを武器に戦うのってございましょう?

ああいうのって、何がルーツなんでしょうねぇ。

トランプによる攻撃というのなら、

おそらく『不思議の国のアリス』が最初ではないかと思われますが、

それとは話が違います。

自分が知っているかぎりでは、テレビアニメでは『スカイヤーズ5』。

マンガでは『秘密探偵JA』の朝日五郎さんあたりぐらいかな。

朝日五郎さんはちょっと……かなりテクニカルなことをしておりますが。

調べてみますと、

竹内つなよし先生の『コンドルキング』(1961-62)が上がってまいりました。

気になったのは、忍者ものの手裏剣投げとの関連でございます。

トランプを配るごとく手裏剣を手のひらに載せて連続的に投げるのと、

どちらが先なのか。

いずれにせよ両者とも、そのトランプを配る動作から派生したのでございましょうが。

トランプを配るごとく手裏剣を手のひらに載せて連続的に投げるのと、

どちらが先なのか。

いずれにせよ両者とも、そのトランプを配る動作から派生したのでございましょうが。

海外に例はあるのかなぁ。

あるとすれば、カジノのディーラーや手品師などに化けていそうで、

しかも武器を使って攻撃しそうな役どころということで、

怪盗とかスパイとか思い浮かびますが、

トリックなどを使いそうという点で共通点はあるものの、昔のフィクションでは、

スパイや怪盗が、トランプを扱う職業に扮していて、

しかもそれを飛ばして攻撃するっていうのは、ないような気がいたします。

だいたいカジノ用のトランプで、

人にケガを負わせられそうにもございませんし。

フィクションでもそれが許容されるのは、

ある程度派手な世界観でございましょう。あるいはコメディであるとか。

そんなわけで答は見えませんが、

マンガや映画でスパイや忍者が流行ったのが1960年代かもう少し前からですから、

その辺りがルーツなのでございましょうねぇ。

『コンドルキング』も最初期の例なのかもしれません。

カードが無限に飛び交う様は、

堀江卓先生の『矢車剣之助』の

無限に弾丸が飛び出る二丁拳銃に影響を受けたものかと思われます。

《追記》

2021/08/19 都筑道夫先生の『なめくじに聞いてみろ』にも、

トランプを武器とする殺し屋が出てまいりました。

ただのカードでは、殺傷能力はございませんから、

2枚のカードの間にカミソリを挟みこんで貼り合わせ、

それを武器とするのでございます。

もちろん、小説なので、一度に何枚も跳ばすような派手なことはいたしません。

もしかして、こちらの方が『コンドルキング』よりも早いのかも、

と思って調べてみました。

すると……。

『なめくじに聞いてみろ』は、元のタイトルを『飢えた遺産』といい、

東都書房から出版されたのが 1962年。

さらに調べてみると1月とか。

うーん、微妙だなぁ。

《追記》

2021/08/19 都筑道夫先生の『なめくじに聞いてみろ』にも、

トランプを武器とする殺し屋が出てまいりました。

ただのカードでは、殺傷能力はございませんから、

2枚のカードの間にカミソリを挟みこんで貼り合わせ、

それを武器とするのでございます。

もちろん、小説なので、一度に何枚も跳ばすような派手なことはいたしません。

もしかして、こちらの方が『コンドルキング』よりも早いのかも、

と思って調べてみました。

すると……。

『なめくじに聞いてみろ』は、元のタイトルを『飢えた遺産』といい、

東都書房から出版されたのが 1962年。

さらに調べてみると1月とか。

うーん、微妙だなぁ。

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

(04/03)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<