025/04/19 きのう、NHKでオンラインカジノの話をやっておりました。やっぱり数値操作と化されているのね。最初は勝ててても、結局負けが込むように出来ているそうでございます。抗議すると、RNG(ランダムナンバージェネレーター)で処理しているので、公平ですと言われるけれど、そんなのデタラメと、元ディーラー役の方が上司に聞いた話としておっしゃっておりました。まぁ、そうでございますよね。賭け事なんてただでさえ怪しいものでございますし、どこの国とも誰が主催者とも知れぬ代物でございますもの。そういうことは当然やっておりましょう。

なぞのまとめ 令和元年12月

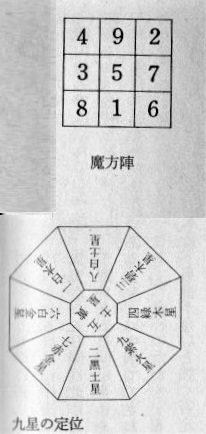

2019/12/01 魔方陣は中央に5が入っているのが定形であるが、

三列三段の配列をおしつぶして、5をかこんで八角形にならべる。

そして、

その九つの数字に、陰陽と五行をひっつけて、

五つの色、五つの惑星を配当し、

星の数がたりないので、日曜星・月曜星を加えて

七曜(日月火水木金土)とし、

さらに羅ごう(日偏に侯)星・計都星という二つの星をでっちあげて、

この九つの星が人間の運命を支配するものとした。

(『日本を知る小事典 4信仰・年中行事』

(社会思想社・現代教養文庫(1980/3)「暦と年中行事」

大森志郎 p.244)

☆ つまり九星占いというのは、

魔方陣占いということでございますな。

2019/12/04 「モデルグラフィックス」の今(2020年1月)号特集タイトルは

「一年戦争のときガンダムって何機いた?」

模型雑誌だからそういうテーマになるんだろうけれど、

連邦軍がGMとボールで乗り切ったことを考えると、

せいぜい画面に出て来たのとあとはGアーマーのテスト用ぐらいで、

バリエーションとかはないんじゃないかなぁ。

テム博士は天才だけどマッドサイエンティストとして疎んじられていたんだと思う。

それで、極秘テストの名目でサイドセブンなんていう建造中の辺境に

体よく追い払われたんでしょう。

2019/12/01 魔方陣は中央に5が入っているのが定形であるが、

三列三段の配列をおしつぶして、5をかこんで八角形にならべる。

そして、

その九つの数字に、陰陽と五行をひっつけて、

五つの色、五つの惑星を配当し、

星の数がたりないので、日曜星・月曜星を加えて

七曜(日月火水木金土)とし、

さらに羅ごう(日偏に侯)星・計都星という二つの星をでっちあげて、

この九つの星が人間の運命を支配するものとした。

(『日本を知る小事典 4信仰・年中行事』

(社会思想社・現代教養文庫(1980/3)「暦と年中行事」

大森志郎 p.244)

☆ つまり九星占いというのは、

魔方陣占いということでございますな。

2019/12/04 「モデルグラフィックス」の今(2020年1月)号特集タイトルは

「一年戦争のときガンダムって何機いた?」

模型雑誌だからそういうテーマになるんだろうけれど、

連邦軍がGMとボールで乗り切ったことを考えると、

せいぜい画面に出て来たのとあとはGアーマーのテスト用ぐらいで、

バリエーションとかはないんじゃないかなぁ。

テム博士は天才だけどマッドサイエンティストとして疎んじられていたんだと思う。

それで、極秘テストの名目でサイドセブンなんていう建造中の辺境に

体よく追い払われたんでしょう。

2019/12/05 テム博士としては、Gアーマーを大量生産して飛ばし、

戦場でガンダムやGファイターやGブルに変形し臨機応変に対応する、

そうすればどんな戦場でもどんな戦況でも柔軟に対応できるだろう。

どこかのパーツが壊れたら、別のパーツと合体すれば、戦闘が継続できる。

作戦に応じて、ガンダムの代わりに別のユニットをつければ、

爆撃や兵員輸送など、あらゆることに対応できるだろう、ぐらいまで考えていたと思う。

そんな計画を持っていたんじゃないのかなぁ。

Gアーマー万能最強説。

ガンタンク・ガンキャノン・ガンダムの3機は、

そうしたGアーマーを見据えた設計なんだと思う。

二足歩行がむずかしいからキャタピラで、機動性に劣るから長距離砲をということも

あったかもしれないけど、

テム博士の頭のなかではそれはささいな問題だったんではないだろうか。

結局、テム博士が行方不明になったことは、

科学者だちがどう思っていたかはともかくとして、

連邦軍の首脳陣にとっては内心ありがたいことだったのだと思う。

テム博士って、自分の主張を曲げなそうだし、

Gアーマーなんて生産にも維持にもお金かかりそうだし、

高性能の万能兵器で敵を圧倒という発想が、

マッドサイエンティストの妄想。

戦時中の少年雑誌に載っていそうな机上の空論っぽい。

2019/12/06 テム博士は、生まれる場所を間違えたのかもしれない。

ジオンのほうがこういうトンデモ兵器は受け入れられそうだ。

ジオン側だったらGファイターに乗りながら、

ガンダムをサイコミュで遠隔操作するなんてことを研究していたかも?

ガンダムXのGビットというよりもバラタックになりそうだけど。

技術的にどうかは知らないけれど、博士としたら

ZZガンダムのハイ・メガ・キャノンもつけたかったんじゃないだろうか?

Gアーマーの設計からして、

絶対に「日輪の力を借りて、今必殺の……!」をやりたかったに違いない。

ジオン側なら、アムロもニュータイプとして早くから認められていただろう。

シャアやララァとはどういう関係になっていたんだろうか?

2019/12/06 ニューカレドニアにいくと、

面がふたたび宗教的様相を帯びるのがみられる。

それはあるきまった神話を表わす単独の彫刻作品なのであり、

もはや無名の先祖の集団を表現するものではない。それは神なのだ。

ピジェヴァ(Pijeva)と呼ばれ明るい肌と身体中に散らばった眼をもち、

水中の彼らの国で死者の踊りの音頭を取る神なのだ。

その神は河口の濁った水の中ではサメとなって泳ぎまわり、

陸地では蜥蜴の姿を借り、滝壺では表面に浮き上がろうとする水泡のかたちをとる。

それ以外のときはまさに

その面をかぶり、網状の上着をきこみ、羽毛でかざりたてた人物として

現れるというわけである。

人は彼をゴマウェ(Gomawe)とよび、それを上述のものと同じ神と認めている。

また、同じ神がウルプウェ(Urupwe)という名で

真珠製の貨幣の制作と保存を司るのだが、

この種の貨幣はまさに各氏族の財宝となっているのである。

(『人類の美術 南太平洋美術』ジャン・ギアール 岩崎力訳 新潮社)

ごまえー

2019/12/08 p.89 重要なのは、

クライアントのトップの人間と直接話が出来る関係を作ることだね。

何が望まれているかを正確に把握すること。

あいだにたくさんの人間が入って意思疎通が不自由になるのを防げば、いいものができる。

p.90 どんなものでも

ーー自動車でもコーヒーメーカーでもテープレコーダーでもーー

正しくデザインするためには、

その製品の背後にあるストーリーを発見しなければならない。

(SFマガジン1999/6 No.516 「SFインターセクション」第十九回

シド・ミード インタビュアー:大森望)

これって∀ガンダム(1999)のこと?

2019/12/09 メルカトルなどの古い地図では

アフガニスタンから北氷洋にいたる山脈が描かれており、

これをイマウス山脈と名づけている。

ヒマラヤ山脈を指していたのかもしれない。

(『失楽園』ミルトン 平井正穂訳 講談社世界文学全集10 p.118 l.432)

2019/12/10 ゾフィーエル この名は「神の斥候」の意。

こういう名の天使も人間も聖書には出てこない。

昔の天使学者の中には、

智天使の長としてゾフィーエルを挙げていたものがあったそうである。

(『失楽園』ミルトン 平井正穂訳 講談社世界文学全集10 p.257 l.536)

2019/12/11 確かにアフリカ諸地方では奴隷は一般に知られた制度であった。

しかし奴隷には2つの側面があったことを忘れてはならない。

すなわち伝統社会内の制度としての奴隷と、

サハラ交易そしてその後のギニア沿岸交易などのごとく外部との接触によって

商品に転化した奴隷である。

前者はある意味では潜在的人格を認められていた。

すなわち犯罪者の係累あるいは捕虜が一時法的人格を剥奪されるかした場合である。

彼らの子孫あるいは彼ら自身を奴隷として、一時的人格不在の時期を経た後、

結婚または何らかの儀礼的手続きを経て、

種族成員権を獲得することは不可能ではなかった。

アフリカの諸地方の首長がたやすく奴隷供給者に転化したのも、

彼らにこのような奴隷に対する観念があったからかもしれない

(『大航海叢書Ⅱ アズララ・カダモスト 西アフリカ航海の記録』

川島英昭・河田順造・長南実・山口昌男 岩波書店 p.565 注 (4))

こういう名の天使も人間も聖書には出てこない。

昔の天使学者の中には、

智天使の長としてゾフィーエルを挙げていたものがあったそうである。

(『失楽園』ミルトン 平井正穂訳 講談社世界文学全集10 p.257 l.536)

2019/12/11 確かにアフリカ諸地方では奴隷は一般に知られた制度であった。

しかし奴隷には2つの側面があったことを忘れてはならない。

すなわち伝統社会内の制度としての奴隷と、

サハラ交易そしてその後のギニア沿岸交易などのごとく外部との接触によって

商品に転化した奴隷である。

前者はある意味では潜在的人格を認められていた。

すなわち犯罪者の係累あるいは捕虜が一時法的人格を剥奪されるかした場合である。

彼らの子孫あるいは彼ら自身を奴隷として、一時的人格不在の時期を経た後、

結婚または何らかの儀礼的手続きを経て、

種族成員権を獲得することは不可能ではなかった。

アフリカの諸地方の首長がたやすく奴隷供給者に転化したのも、

彼らにこのような奴隷に対する観念があったからかもしれない

(『大航海叢書Ⅱ アズララ・カダモスト 西アフリカ航海の記録』

川島英昭・河田順造・長南実・山口昌男 岩波書店 p.565 注 (4))

2019/12/12 「風車の一撃」というのは、

頭が風車の長い羽根にあたったため馬鹿になるという成句なのである。

(中略)

「風車を回す」というのは単なる遊戯ではなく、16~17世紀ヨーロッパでは

阿呆や愚者あるいは空想などの寓意とみなされていたのだった。

しかし他方、

風車は気まぐれな考え、奇想、夢想の計画という意味で使われることもあった。

セルバンテスの『ドン・キホーテ』の英訳(1612年)をシェルトンは、

主人公が風車を見て巨人と思い込み、猛然と攻撃をしかける段(第一部一章八節)で、

「それらは風車以外の何ものでもなかった。

何人もそれとは別のものとは考えなかっただろう。

ただし頭の中に風車をもっているのではないかぎり」

unless he had also windmills in his brains と訳している。

(ブリューゲル『子供の遊戯』…… p.235)

2019/12/13 ドン・キホーテのような人間になりたい、なんていう人がいるけど、

頭が風車の長い羽根にあたったため馬鹿になるという成句なのである。

(中略)

「風車を回す」というのは単なる遊戯ではなく、16~17世紀ヨーロッパでは

阿呆や愚者あるいは空想などの寓意とみなされていたのだった。

しかし他方、

風車は気まぐれな考え、奇想、夢想の計画という意味で使われることもあった。

セルバンテスの『ドン・キホーテ』の英訳(1612年)をシェルトンは、

主人公が風車を見て巨人と思い込み、猛然と攻撃をしかける段(第一部一章八節)で、

「それらは風車以外の何ものでもなかった。

何人もそれとは別のものとは考えなかっただろう。

ただし頭の中に風車をもっているのではないかぎり」

unless he had also windmills in his brains と訳している。

(ブリューゲル『子供の遊戯』…… p.235)

2019/12/13 ドン・キホーテのような人間になりたい、なんていう人がいるけど、

原作読んでいるのかなぁ。

あれって中世の人形劇とかの伝統で、

ドン・キホーテが馬鹿なことをやって、けっこうヒドい目にあうって話なんだけど。

(「なぞのまとめ」2020/01/11につづく)

2019/12/14 マリアタイアのヨセフ イエスの隠れた弟子。金持ちで地位の高い議員。

(のちの伝説では)イギリスに派遣されたともいわれ、

十字架上のイエスの体から流れる血を最後の晩餐の時に使われた杯におさめ、

この杯がその後イギリスにわたって聖杯伝説の<聖杯>になったという伝説もある。

(?『黄金伝説2』前田敬作・西田武訳 人文書院 p.37(9))

2019/12/15 マーリン あの人は悪魔か精霊に近いおかたで、

ありとあらゆる技術、学問、秘学、神秘、発見なんかに通じている降霊術師で、

魔法使いで呪術師だ。

小妖精(エルフ)や妖精(フェアリー)たちの友達で

小鬼(ゴブリン)の頭で、夜の不思議の産みの親だ。

自然の秘奥をあかし、子供の誕生を予知することが出来るおかただ。

(中略)

マーリンは枯れ苔におおわれたオークの枯れ木の幹のうろの中にいて

(他に家がなかったからだが)ぶつぶつと呪文をとなえながら

黒檀の杖でなにやら文字を書いていた(……)。

(『英語原典による昔話と童話(1)』

オービー夫妻編著 神宮輝夫訳 草思社 「親指トム物語」p.13)

あれって中世の人形劇とかの伝統で、

ドン・キホーテが馬鹿なことをやって、けっこうヒドい目にあうって話なんだけど。

(「なぞのまとめ」2020/01/11につづく)

2019/12/14 マリアタイアのヨセフ イエスの隠れた弟子。金持ちで地位の高い議員。

(のちの伝説では)イギリスに派遣されたともいわれ、

十字架上のイエスの体から流れる血を最後の晩餐の時に使われた杯におさめ、

この杯がその後イギリスにわたって聖杯伝説の<聖杯>になったという伝説もある。

(?『黄金伝説2』前田敬作・西田武訳 人文書院 p.37(9))

2019/12/15 マーリン あの人は悪魔か精霊に近いおかたで、

ありとあらゆる技術、学問、秘学、神秘、発見なんかに通じている降霊術師で、

魔法使いで呪術師だ。

小妖精(エルフ)や妖精(フェアリー)たちの友達で

小鬼(ゴブリン)の頭で、夜の不思議の産みの親だ。

自然の秘奥をあかし、子供の誕生を予知することが出来るおかただ。

(中略)

マーリンは枯れ苔におおわれたオークの枯れ木の幹のうろの中にいて

(他に家がなかったからだが)ぶつぶつと呪文をとなえながら

黒檀の杖でなにやら文字を書いていた(……)。

(『英語原典による昔話と童話(1)』

オービー夫妻編著 神宮輝夫訳 草思社 「親指トム物語」p.13)

2019/12/22 石ノ森章太郎先生の『変身忍者嵐』の敵幹部、

骨餓身丸(ほねがみまる)の名前の由来となったと思われる、

野坂昭如先生の「骨餓身峠死人葛」を、図書館でこの作品のみ読む。

台詞は九州訛り、地の文もゴリゴリした文体で読みにくい。が、迫力がある。

死人を養分にして美しく咲く死人葛(ホトケカズラ)を狂言回しに、

社会の最下層で生きる炭鉱労働者を描く。

そのすさまじさは、原作『~嵐』のラストにも影響を与えているように思う。

骨餓身丸(ほねがみまる)の名前の由来となったと思われる、

野坂昭如先生の「骨餓身峠死人葛」を、図書館でこの作品のみ読む。

台詞は九州訛り、地の文もゴリゴリした文体で読みにくい。が、迫力がある。

死人を養分にして美しく咲く死人葛(ホトケカズラ)を狂言回しに、

社会の最下層で生きる炭鉱労働者を描く。

そのすさまじさは、原作『~嵐』のラストにも影響を与えているように思う。

2019/12/24 うれしいよね。イカスよね。少女たちにしあわせあれ!!

というわけで、クリスマスには、

TOM☆CATの「LADY BLUE II ~クリスマス・ソング~」

などはいかがでございましょう!

2019/12/25 昔、『仮面ライダー』ってアニメにすれば面白いんじゃないかって

言った友達がおりまして、

そのときはピンとこなかったですが、

原作の持つスマートさや疾走感は

トクサツでは表現できないという意味でございましょう。

今ならCGでございましょうか。

仮面ライダー対スパイダーマンとか見てみたいなぁ。

直線的なジャンプと、曲線的なロープアクションのビルの谷間での対決。

けっこうイケるんじゃないかなぁ。

2019/12/26 スカルマン対バットマンなんていうのも面白そうだなぁ。

両方とも夜の住人だし、ストーリー的な親和性も高い。

両親を二人とも殺されていて……、なんか似てるなぁ。

バットマンを彼には非のない千里虎月ポジション(傘下の研究所の失態とか)

にしてもいいけど、純粋に事件を追う立場のほうがいいんじゃないかな。

(あっ、もちろん『スカルマン』は石ノ森章太郎先生のマンガ版で)

2019/12/28 『けっこう仮面』が『月光仮面』、

『まぼろしパンティ』が『まぼろし探偵』だとすると、

『キューティハニー』は『ダーティハリー』のもじりなのかなぁ?

2019/12/31 12/24に、TOM☆CATの「LADY BLUE II ~クリスマス・ソング~」

を紹介いたしましたが、

今日はTOM☆CATの「目を閉じて」。

Please be my friend Through the life。

年をまたいで聴きたい曲でございます。

この時期のTOMの曲といたしましては、

久松史奈さん歌う「OH MY GOD!」なんかもいいですよねぇ。

「Tough Boy」や「~クリスマスソング」などでタフと言ってきた彼女が

「みんなそれほどタフじゃない」と歌っているあたりが素敵。

「テールランプ」~「愛の家」、「追い越しざまに」~「夜の気配」あたりが

ダイナミックな曲と相まって、寂寥感をいや増しに高めます。

女性が歌っている歌なので、

口ずさむには最後の「彼を愛してる」など変えてやる必要がございます

(一番のラストと同じにすればよろしいでしょう)が、

冬の夜にピタリの曲でございます。

同じく久松史奈さんが歌う「FOR MY FRIENDS」は、

うって変わって青空とさわやかな風が似合う曲。

自由で幸せな気分のとき、あるいはそうなりたいときのために、

あわせてこちらもお聴きになってみるとよろしゅうございましょう。

というわけで、

来る年が皆々さまにとって幸多き年でございますように。

PR

マタンゴか、マタン、マタングと呼ばれる精霊がいるんですよね。

残念なことにずっと前にメモをなくしてしまったため

詳細は分からなかったのでございますが、

テキストファイルに書き写しておいたものを発見いたしました!!

出典に関しては不明でございますが、こんな感じでございます。

ギルバート諸島やエリス諸島の人々は、

海のはるかかなたのマタングというところに、

自分たちの神や祖先が住んでいると信じている。

そしてその祖先の皮膚の色は白いと考えられているので、

この島にヨーロッパ人が流れついたとき、

彼らはマタングの使者として暖かくむかえたのである。

残念なことにずっと前にメモをなくしてしまったため

詳細は分からなかったのでございますが、

テキストファイルに書き写しておいたものを発見いたしました!!

出典に関しては不明でございますが、こんな感じでございます。

ギルバート諸島やエリス諸島の人々は、

海のはるかかなたのマタングというところに、

自分たちの神や祖先が住んでいると信じている。

そしてその祖先の皮膚の色は白いと考えられているので、

この島にヨーロッパ人が流れついたとき、

彼らはマタングの使者として暖かくむかえたのである。

ギルバート諸島やエリス諸島でございますから、

ミクロネシアの島々でございますな。

記憶違いをしておりましたが、

マタングは精霊そのものではなくて、

蓬莱島やニライカナイやアバロンのような祖霊神の棲む地のようでございます。

ウィキペディアによりますと、

1963年東宝の『マタンゴ』に登場する同名のキノコの名前は、

ツチグリというキノコの東北での別名ママダンゴから採られたと

書かれておりますが、

この精霊……じゃなかった、精霊の地の名前も関係あるのでは?

と個人的には思っております。

ミクロネシアなら、第一次大戦後あたりから日本の統治下にございましたし、

体系的ではないようですが民族学的な調査・研究もおこなわれておりますからな。

それに、映画制作者でしたら、戦争映画などを作る際に、

現地の文化について調べることもございましょう。

そうした流れで、映画に関わった人のなかに、

この地をご存じだった方がいても不思議はないと思うのでございます。

語源って、諸説あったりいたしますから、

(発案者が、どうして思いついたか言わないとかありがち)

公式以外にこういう説があってもよろしゅうございましょう。

なんと申しましても、南洋の島の話でございますし。

さてそういうわけで、

「ROLL&ROLL」誌vol.182の読者欄に載せていただいたのは、

vol.180の「獸ノ森」「森の茸」に拠ったものでございます。

記事が掲載されたのは、

『「ソウナンですか」に学ぶ、ゲームブック式 生死を分ける最強のサバイバル術』

冒険企画局(齋藤高吉・平野累次):著 岡本健太郎 さがら梨々:原作

(星海新書/2019/9)

と同じ頃でございましたから、

もしかするとついでにネタを思いついたんだったりして?

とまぁ、それはそれといたしまして、

この記事では、森の茸のビジュアルと効果に関して書いてあるのでございますが、

「キノコになってしまう」というのがなかったな、と思って描いてみました。

もともとは「獸ノ森」だったのでございますが、

獣たちも肉食草食関係なく茸を食べて茸になっちゃったり、

茸に養分を吸い取られて骨だけになっちゃったりしたのでございますな。

(そうした骸骨をもっとわかりやすく描けばよがったのでございますが、

あとで思いついたことでございましたのであまり見えやすくはなっておりませんが、

探せば描いてございます)。

で、獣などいなくなった『茸の森』に……。

空を翔んでいる茸は、冬虫夏草的なものでございましょう。

たき火の周りの人たちは、

キノコ人間で描こうかとも思ったのでございますが、

人間のままのほうがいいかとも迷ってシルエットに。

いづれにせよ、キノコって形にしろテクスチャーにしろバリエーションがあって、

描いていて楽しいですよねぇ。

時間があれば、もっと構図とか考えたところでございますが……。

BGMは、谷山浩子さんの「たんぽぽ食べて」あたりでございましょうか。

この楽曲って、やっぱりますむらひろし先生のマンガあたりにインスパイアされているのかなぁ?

ところで、

vol.180の記事に関してでございますが、茸ビジュアル表は

前半と後半を分けて、サイコロを2度ふらせるようにしたほうが、

バリエーションが増えてよろしいのではございませんかと存じます。

その場合もちろん、11と12は

「ドロドロして」「黒い」、「粉末状で」「白い」と、

表現を前後ぎゃくにしてやる必要がございますが。

「シメジに似ているが」「大きい」とか、

「マツタケに似ているが」「無臭」な茸があっても良ござんすものね。

「ドロドロ」や「粉末」が「裂けない」というのは、

バラバラにならないという解釈にいたしましょう。

体系的ではないようですが民族学的な調査・研究もおこなわれておりますからな。

それに、映画制作者でしたら、戦争映画などを作る際に、

現地の文化について調べることもございましょう。

そうした流れで、映画に関わった人のなかに、

この地をご存じだった方がいても不思議はないと思うのでございます。

語源って、諸説あったりいたしますから、

(発案者が、どうして思いついたか言わないとかありがち)

公式以外にこういう説があってもよろしゅうございましょう。

なんと申しましても、南洋の島の話でございますし。

さてそういうわけで、

「ROLL&ROLL」誌vol.182の読者欄に載せていただいたのは、

vol.180の「獸ノ森」「森の茸」に拠ったものでございます。

記事が掲載されたのは、

『「ソウナンですか」に学ぶ、ゲームブック式 生死を分ける最強のサバイバル術』

冒険企画局(齋藤高吉・平野累次):著 岡本健太郎 さがら梨々:原作

(星海新書/2019/9)

と同じ頃でございましたから、

もしかするとついでにネタを思いついたんだったりして?

とまぁ、それはそれといたしまして、

この記事では、森の茸のビジュアルと効果に関して書いてあるのでございますが、

「キノコになってしまう」というのがなかったな、と思って描いてみました。

もともとは「獸ノ森」だったのでございますが、

獣たちも肉食草食関係なく茸を食べて茸になっちゃったり、

茸に養分を吸い取られて骨だけになっちゃったりしたのでございますな。

(そうした骸骨をもっとわかりやすく描けばよがったのでございますが、

あとで思いついたことでございましたのであまり見えやすくはなっておりませんが、

探せば描いてございます)。

で、獣などいなくなった『茸の森』に……。

空を翔んでいる茸は、冬虫夏草的なものでございましょう。

たき火の周りの人たちは、

キノコ人間で描こうかとも思ったのでございますが、

人間のままのほうがいいかとも迷ってシルエットに。

いづれにせよ、キノコって形にしろテクスチャーにしろバリエーションがあって、

描いていて楽しいですよねぇ。

時間があれば、もっと構図とか考えたところでございますが……。

BGMは、谷山浩子さんの「たんぽぽ食べて」あたりでございましょうか。

この楽曲って、やっぱりますむらひろし先生のマンガあたりにインスパイアされているのかなぁ?

ところで、

vol.180の記事に関してでございますが、茸ビジュアル表は

前半と後半を分けて、サイコロを2度ふらせるようにしたほうが、

バリエーションが増えてよろしいのではございませんかと存じます。

その場合もちろん、11と12は

「ドロドロして」「黒い」、「粉末状で」「白い」と、

表現を前後ぎゃくにしてやる必要がございますが。

「シメジに似ているが」「大きい」とか、

「マツタケに似ているが」「無臭」な茸があっても良ござんすものね。

「ドロドロ」や「粉末」が「裂けない」というのは、

バラバラにならないという解釈にいたしましょう。

なぞのまとめ令和元年11月

2019/11/01 ニシムクサムライっていう言葉はいつ頃からあったんだろ?

おさむらいさんが西を向くっていうんだから、西郷さんあたり?

大の月・小の月が変化しないのは太陽暦のことだから、

それが採用された明治時代以降じゃないかと思うけど、もっと前のような気も……。

ウィキペディアの「大小暦」の項目によりますと

「天保8年(1837年)の大小暦を覚えるために作られた」のだそうでございます。

ただ太陰太陽暦での話でございますから、おそらくこの年だけの語呂合わせ……

なのでございましょう。

2019/11/03 ラジオで聞いたことですしうろ覚えですが、

葬儀が一般的になるのは平安末期から鎌倉時代ぐらいからみたい。

とっても身分の高い方は別ですし、悪霊を祓うことはございますものの、

神道では死は穢れとされておりますからな。

死体は山や河原、野辺に置かれ、平安京の町中にも転がっていることが

よくあったようでございます。

死にそうな人は、生きているうちに家人の手で家の外に運び出されたり、

みずからの足で河原などにおもむいたのだとか。

初期に葬式を行ったお坊さんはですから、

穢れがみずからに降りかかることを覚悟しつつ、

死体が死体が捨て置かれているのを見過ごしに出来ず、

お弔いをしたようでございます。

2019/11/04 (きのうの続き)

山や河原、野辺といったあたりは異界へ通じる場所でございますから、

遺骸をそこに運ぶというのは、日本的な弔いの心ではございます。

ただ死は穢れでございますからな。

死体に触れたらそれなりの忌みや清めををしなければならないですし、

近しい人でなければそうしたことはしないでしょう。

結果、平安京の町中でも死体が転がっていたのだと存じます。

ちなみに奈良時代の話でございますが『日本霊異記』第十二にも、

野ざらしのシャレコウベの話が出てまいります。

地面にあって人やけものに踏みつけられているそれを、

従者に命じて木の上に置いたら、

その従者が恩返しされたという報恩譚でございますが、

お坊さんが弔いの言葉をかけたりする描写は特にございませんでした。

2019/11/10 「『心中』は『忠』の字に通じて不届千万だから、

以後「相対死(あいたいじに)」という無粋な表現に改めると言いだしたのは、

かの大岡越前だという説がある」

(『日本の書物』紀田順一郎

(新潮文庫/昭和54年8月/愛の逃避行『曽根崎心中』p.266)

そうでございます。

これって、大岡忠相(ただすけ)の「忠」の字を

そんなところで使われるのがいやだったんでしょうなぁ。

この説が正しいとすればの話でございますが。

で「罰として心中死体をさらしものにしたところ、

見物人が蝟集(いしゅう)したので中止となってしまった」のだとか。

江戸っ子の物見高さと申しますか、当時の娯楽の少なさと申しますか……。

さすがのお奉行さまも、それを見誤ったということでございましょうか。

2019/11/12 11/9。深夜たまたまTVをつけると、

「南海キャンディーズのジャブジョブ」(静岡Daiichiテレビ)

をやっておりました。

お仕事版「ネホリンパホリン」(NHK教育テレビ)みたいな番組でございますな。

その日のテーマは「静岡のバーテンダー」。

バーでは1つ数万円もするようなグラスを使うことがあるそうでございます。

そのフチが少しかけただけで使い物にならなくなるため、乾杯は基本禁止。

なのですが、強くそれをいえない雰囲気のときもあるようで……。

といって割れてもお客様に請求は出来ませんから、店の負担になります。

髭男爵が流行ったときは戦々恐々としていたとか?

2019/11/13 流れ星が光っているのは、せいぜい五分の一秒。

長いものでも一秒前後、ゆっくりしていても二秒は続かないのだとか。

ですから、3回願い事をすればかなうと言うけれどとても無理。

その無理を可能に出来るのなら奇跡が起こってもふしぎじゃない、

ぐらいの意味なんじゃないか――。

言い回しは少し変えましたが、とのことでございます

(『科学なんでもQ&Aー天文学ー』

(社会思想社 現代教養文庫/1981/3))。

うーん、2秒で3回はホント無理だなぁ。

気づいてからの反応速度とかもございますし……。

しかも、それが最長でございますし、ねぇ。

『サイボーグ009』ヨミ編のラスト の願いも……叶わないのか、なぁ……。

2019/11/14 「面白い」の語源は、神話時代までさかのぼるそうでございますな。

天岩戸に引きこもっていた天照大神さまがご尊顔をお見せになったときに、

まわりに集っていた神々のお顔が、その光に照らされてぱぁ~っと白く輝いた。

それが「面白」という言葉の始まりだとか。

『古語拾遺』の説だそうでございます。

うーむ。……面白い。

2019/11/18 空に出現した奇妙なものは昔からいろいろとございますが、

新聞社が「空飛ぶ円盤」と命名したのが1947年。

UFOという言葉が米国空軍によって公式に使われたのが

1953年のことだそうでございます

(「月刊スターログ・日本版 №9 1979 JULY」ツルモトルーム

p.94「UFO事件簿」J・アレン・ハイネック)。

この記事の最初が第二次大戦中の"foo fighters"。

いずれにしましても、

第二次世界大戦以前は、このような存在の認識はなかったということですな。

SFの普及や航空機の進化(=未確認の機械が飛んでいてもおかしくないという認識)、

マスコミの発達などが関係しているのでございましょうか。

そういえば、ウェルズの『宇宙戦争』にも、

三足歩行型の兵器は出てきましたものの、空飛ぶ円盤は出てこなかったんじゃないかな?

ジョージ・パルさんの1953年の映画『宇宙戦争』には出てまいりましたが。

2019/11/19 ものすごーく今さらですが『スタートレック』の映画第一作目(1979)で

ございますが……(ネタバレをすごく含みます)。

創造主を探しに来た謎の物体ヴィージャー(V'GER)は、

実は300年前ブラックホールに吸いこまれたはずのヴォイジャー(VOYAGER)だった……。

ってことは、ヴィージャーは親(OYA)を探しに来たってこと?

2019/11/22 『テレビ小僧』を読み返していたら、

黄金バットが出てまいりましたので、

画像を、2018/06/18(『仮面ライダー』はなぜバッタ男か)に追加しておきました。

2019/11/23 ザクがシャア専用だったんじゃなくて、

シャアがザク専用だったんじゃないのかなぁ。

2019/11/24 ちなみに『ジュン』でございますが、

依頼されたのはギャグマンガだったそうでございますな。

「長いモノは描けないよ、じゃ、4、5ページのギャグマンガでも……、

と言うようなやりとりがあっ」たのだとか。

でも、ページが短いからギャグマンガではいかにもあたりまえ。

意欲的な雑誌にそれはそぐわないと、あのような詩的な作品になったそうで、

実験的という意識はまったくないのだそうでございます。

ただし、

わかりやすさこそが最高の技術とされる現代マンガにおいて、

受け手の感受性に委ねるこの作品が

「大衆受けするのは、詩と同様に遠い明日であろう」とは、

おっしゃっておられますな。

(参考:『石森章太郎・落書ノート』(小学館/昭和55年12月 p.116)。

2019/11/27 『サイボーグ009』ではオーストラリア人を選ばなかったものの、石ノ森先生は『大侵略』(1969)で、タスマニア王国なる国を登場させております。

文明国の代表と会見するのですが、それと対比するようなキャラクターにしておりますな。

電子書籍の試し読みでも、そこら辺はご覧いただけましょう。

2019/11/28 「ロックマン」が鉄腕アトムだとすると

「ストリートファイターⅡ」はサイボーグ009かなぁ。

2019/11/29 小さいころは、

マンガのサブやモブキャラクターは決まった形があって、

みんなそれを使っているのだと思っておりました。

手塚先生のキャラクターシステムと、

先生に影響を受けたマンガ家の方がそれに似た絵を描いていたこと、

それにこの『オバケのQ太郎』で、

石ノ森先生などがサブやモブ、ゲストキャラクターを請け負っていた

ためだと思われます。

あと、当時読んでいたマンガは小学館の学習雑誌ぐらいで、

他はテレビアニメだったせいもあるような気がいたします。

2019/11/01 ニシムクサムライっていう言葉はいつ頃からあったんだろ?

おさむらいさんが西を向くっていうんだから、西郷さんあたり?

大の月・小の月が変化しないのは太陽暦のことだから、

それが採用された明治時代以降じゃないかと思うけど、もっと前のような気も……。

ウィキペディアの「大小暦」の項目によりますと

「天保8年(1837年)の大小暦を覚えるために作られた」のだそうでございます。

ただ太陰太陽暦での話でございますから、おそらくこの年だけの語呂合わせ……

なのでございましょう。

2019/11/03 ラジオで聞いたことですしうろ覚えですが、

葬儀が一般的になるのは平安末期から鎌倉時代ぐらいからみたい。

とっても身分の高い方は別ですし、悪霊を祓うことはございますものの、

神道では死は穢れとされておりますからな。

死体は山や河原、野辺に置かれ、平安京の町中にも転がっていることが

よくあったようでございます。

死にそうな人は、生きているうちに家人の手で家の外に運び出されたり、

みずからの足で河原などにおもむいたのだとか。

初期に葬式を行ったお坊さんはですから、

穢れがみずからに降りかかることを覚悟しつつ、

死体が死体が捨て置かれているのを見過ごしに出来ず、

お弔いをしたようでございます。

2019/11/04 (きのうの続き)

山や河原、野辺といったあたりは異界へ通じる場所でございますから、

遺骸をそこに運ぶというのは、日本的な弔いの心ではございます。

ただ死は穢れでございますからな。

死体に触れたらそれなりの忌みや清めををしなければならないですし、

近しい人でなければそうしたことはしないでしょう。

結果、平安京の町中でも死体が転がっていたのだと存じます。

ちなみに奈良時代の話でございますが『日本霊異記』第十二にも、

野ざらしのシャレコウベの話が出てまいります。

地面にあって人やけものに踏みつけられているそれを、

従者に命じて木の上に置いたら、

その従者が恩返しされたという報恩譚でございますが、

お坊さんが弔いの言葉をかけたりする描写は特にございませんでした。

2019/11/10 「『心中』は『忠』の字に通じて不届千万だから、

以後「相対死(あいたいじに)」という無粋な表現に改めると言いだしたのは、

かの大岡越前だという説がある」

(『日本の書物』紀田順一郎

(新潮文庫/昭和54年8月/愛の逃避行『曽根崎心中』p.266)

そうでございます。

これって、大岡忠相(ただすけ)の「忠」の字を

そんなところで使われるのがいやだったんでしょうなぁ。

この説が正しいとすればの話でございますが。

で「罰として心中死体をさらしものにしたところ、

見物人が蝟集(いしゅう)したので中止となってしまった」のだとか。

江戸っ子の物見高さと申しますか、当時の娯楽の少なさと申しますか……。

さすがのお奉行さまも、それを見誤ったということでございましょうか。

2019/11/12 11/9。深夜たまたまTVをつけると、

「南海キャンディーズのジャブジョブ」(静岡Daiichiテレビ)

をやっておりました。

お仕事版「ネホリンパホリン」(NHK教育テレビ)みたいな番組でございますな。

その日のテーマは「静岡のバーテンダー」。

バーでは1つ数万円もするようなグラスを使うことがあるそうでございます。

そのフチが少しかけただけで使い物にならなくなるため、乾杯は基本禁止。

なのですが、強くそれをいえない雰囲気のときもあるようで……。

といって割れてもお客様に請求は出来ませんから、店の負担になります。

髭男爵が流行ったときは戦々恐々としていたとか?

2019/11/13 流れ星が光っているのは、せいぜい五分の一秒。

長いものでも一秒前後、ゆっくりしていても二秒は続かないのだとか。

ですから、3回願い事をすればかなうと言うけれどとても無理。

その無理を可能に出来るのなら奇跡が起こってもふしぎじゃない、

ぐらいの意味なんじゃないか――。

言い回しは少し変えましたが、とのことでございます

(『科学なんでもQ&Aー天文学ー』

(社会思想社 現代教養文庫/1981/3))。

うーん、2秒で3回はホント無理だなぁ。

気づいてからの反応速度とかもございますし……。

しかも、それが最長でございますし、ねぇ。

『サイボーグ009』ヨミ編のラスト の願いも……叶わないのか、なぁ……。

2019/11/14 「面白い」の語源は、神話時代までさかのぼるそうでございますな。

天岩戸に引きこもっていた天照大神さまがご尊顔をお見せになったときに、

まわりに集っていた神々のお顔が、その光に照らされてぱぁ~っと白く輝いた。

それが「面白」という言葉の始まりだとか。

『古語拾遺』の説だそうでございます。

うーむ。……面白い。

2019/11/18 空に出現した奇妙なものは昔からいろいろとございますが、

新聞社が「空飛ぶ円盤」と命名したのが1947年。

UFOという言葉が米国空軍によって公式に使われたのが

1953年のことだそうでございます

(「月刊スターログ・日本版 №9 1979 JULY」ツルモトルーム

p.94「UFO事件簿」J・アレン・ハイネック)。

この記事の最初が第二次大戦中の"foo fighters"。

いずれにしましても、

第二次世界大戦以前は、このような存在の認識はなかったということですな。

SFの普及や航空機の進化(=未確認の機械が飛んでいてもおかしくないという認識)、

マスコミの発達などが関係しているのでございましょうか。

そういえば、ウェルズの『宇宙戦争』にも、

三足歩行型の兵器は出てきましたものの、空飛ぶ円盤は出てこなかったんじゃないかな?

ジョージ・パルさんの1953年の映画『宇宙戦争』には出てまいりましたが。

2019/11/19 ものすごーく今さらですが『スタートレック』の映画第一作目(1979)で

ございますが……(ネタバレをすごく含みます)。

創造主を探しに来た謎の物体ヴィージャー(V'GER)は、

実は300年前ブラックホールに吸いこまれたはずのヴォイジャー(VOYAGER)だった……。

ってことは、ヴィージャーは親(OYA)を探しに来たってこと?

2019/11/22 『テレビ小僧』を読み返していたら、

黄金バットが出てまいりましたので、

画像を、2018/06/18(『仮面ライダー』はなぜバッタ男か)に追加しておきました。

2019/11/23 ザクがシャア専用だったんじゃなくて、

シャアがザク専用だったんじゃないのかなぁ。

2019/11/24 ちなみに『ジュン』でございますが、

依頼されたのはギャグマンガだったそうでございますな。

「長いモノは描けないよ、じゃ、4、5ページのギャグマンガでも……、

と言うようなやりとりがあっ」たのだとか。

でも、ページが短いからギャグマンガではいかにもあたりまえ。

意欲的な雑誌にそれはそぐわないと、あのような詩的な作品になったそうで、

実験的という意識はまったくないのだそうでございます。

ただし、

わかりやすさこそが最高の技術とされる現代マンガにおいて、

受け手の感受性に委ねるこの作品が

「大衆受けするのは、詩と同様に遠い明日であろう」とは、

おっしゃっておられますな。

(参考:『石森章太郎・落書ノート』(小学館/昭和55年12月 p.116)。

2019/11/27 『サイボーグ009』ではオーストラリア人を選ばなかったものの、石ノ森先生は『大侵略』(1969)で、タスマニア王国なる国を登場させております。

文明国の代表と会見するのですが、それと対比するようなキャラクターにしておりますな。

電子書籍の試し読みでも、そこら辺はご覧いただけましょう。

2019/11/28 「ロックマン」が鉄腕アトムだとすると

「ストリートファイターⅡ」はサイボーグ009かなぁ。

2019/11/29 小さいころは、

マンガのサブやモブキャラクターは決まった形があって、

みんなそれを使っているのだと思っておりました。

手塚先生のキャラクターシステムと、

先生に影響を受けたマンガ家の方がそれに似た絵を描いていたこと、

それにこの『オバケのQ太郎』で、

石ノ森先生などがサブやモブ、ゲストキャラクターを請け負っていた

ためだと思われます。

あと、当時読んでいたマンガは小学館の学習雑誌ぐらいで、

他はテレビアニメだったせいもあるような気がいたします。

『オバケのQ太郎』

1・4

藤子・F・不二雄

藤子不二雄(A)

(小学館/2009/7・2010/1)

石ノ森章太郎先生のファンとしては

外していけないのが、

少年サンデー版の『オバケのQ太郎』

でございますよね。

サブやゲストキャラクターのいくつかを

先生が手がけていたことはご存じでしょうが、

特に注目すべきは、

いったん終了する前の初期9話でございます。

このあたりは、

スタジオゼロ作品としてみんなで作っていこうという思いがあったのでございましょう。

絵もストーリーも、藤子先生が取り仕切ったそれ以降とは違っておりまして、

その違いが面白い。

たとえば二話「まとめてめんどうみてよ!!」などは、

石ノ森先生のアイデアと思われるスラップスティックコメディでございます。

藤子先生のギャグは、四コマの起承転結をつなげていくようなものが多いので、

はっきり違います。

あるいは、スタジオゼロ全員でやっていくということで、

こういう方向性もあるよと幅を広げるために描いたの、かなぁ?

第三話「Qチャンと正ちゃんの裸一貫」のこんな表情も、

明らかに藤子作品とは異質でございますな。

第四話「正ちゃんのペットはオバケQ」は、

なんかキャラクターが混乱しているような……。

いろいろな意味で見どころがございます。

もうひとつ、石ノ森章太郎先生の ファンとして

見逃せないのが、「超能力入門」。

藤子・F・不二雄大全集の

『オバケのQ太郎』では

4巻に所収されております(p.260-)。

この作品には、超能力を説明するために

石林正太郎先生の『ぼくはエスパー』というマンガが

登場するのですが、キャラクターがミュータントサブ

なのでございますな。

幼いころ、友達の家で

虫コミック版のこのシーンを見た時、

びっくりしたものでございますよ。

藤子不二雄先生ってどんな絵でも描けるんだ、

すごいなぁ、って。

でも、まぁ、

これは石ノ森先生が描いたものでございましょう。

☆ 追記

しまった~!

2009/7/29にも『オバケのQ太郎(1)』の記事を書いておりました。

しかも、書いていることが同じところがかなり。

こっちには書いていないことも少し。

……。

まぁ、仕方ないですな。

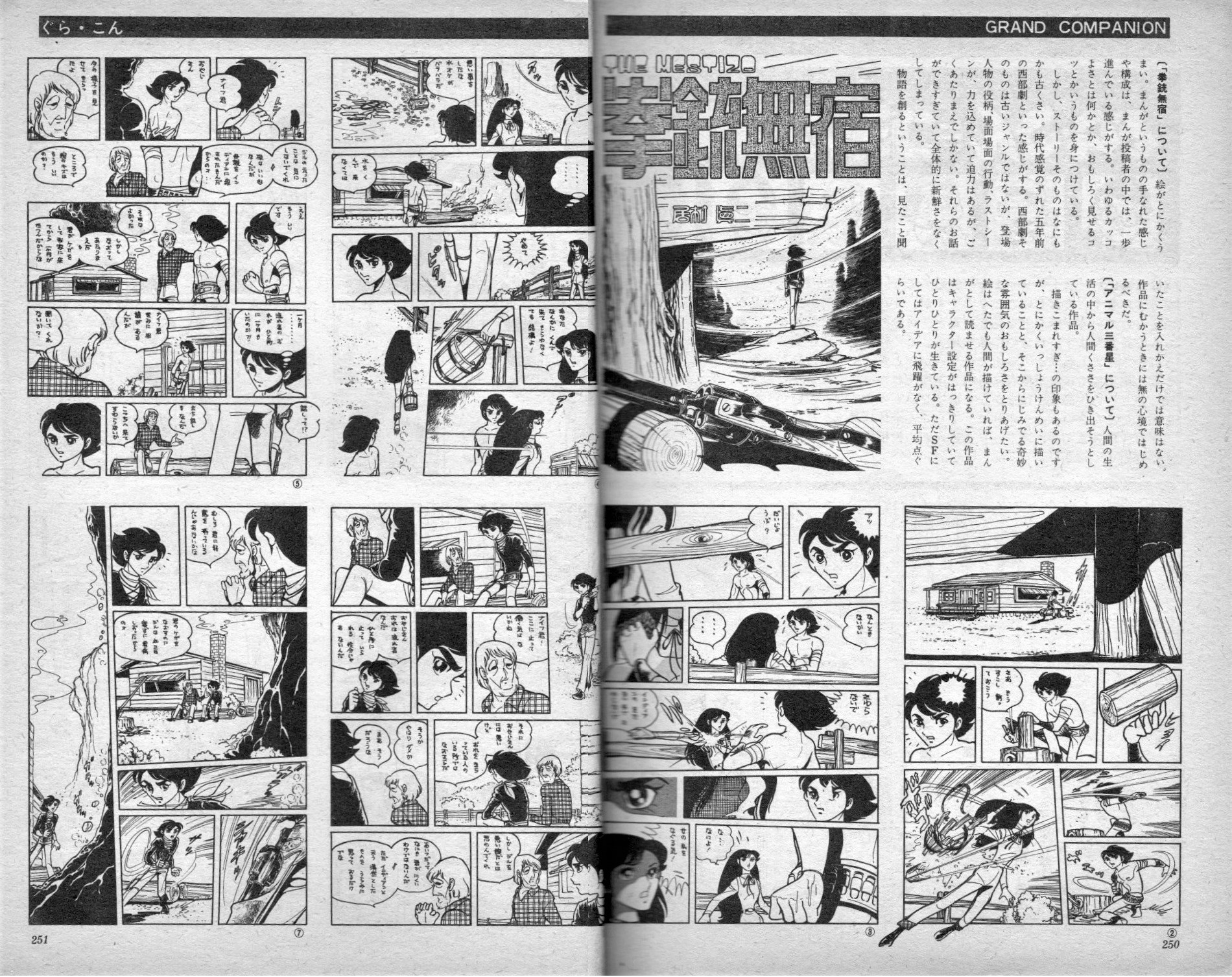

前回(2019/11/27)居村真二先生の名前が出たことにかこつけて、これ。

「拳銃無宿」居村真二

(「COM 1970/11」(虫プロ)

ぐら・こん=コミックスクール ストーリーマンガ教室 p.250-256)

居村先生は、COM誌(虫プロ)の新人発掘コーナー

「ぐら・こん」に何度か掲載されているようなのでございますが、

これはたまたま持っていたものに掲載されていた作品。

21才の時のもののようでございますな。

この号は入選はなく、第2席が筆頭。

その第2席となっているのがこの作品でございます。

選と評は石ノ森章太郎先生。

絵と構成はうまいが、ストーリーは古くさいと評されていますな。

逆に申しますれば、

ストーリーはオーソドックスながらそれをきちんと見せる実力を持っている、

とも申せましょう。

のちの居村先生の作風がすでにこの時現れておりますな。

「COM」という雑誌に合っているかは疑問でございますが、

この雑誌に挑んでみたかった、とか、

石ノ森先生の評価をもらいたかった、などの思いがあったのかも?

などと、想像する次第でございます。

「拳銃無宿」居村真二

(「COM 1970/11」(虫プロ)

ぐら・こん=コミックスクール ストーリーマンガ教室 p.250-256)

居村先生は、COM誌(虫プロ)の新人発掘コーナー

「ぐら・こん」に何度か掲載されているようなのでございますが、

これはたまたま持っていたものに掲載されていた作品。

21才の時のもののようでございますな。

この号は入選はなく、第2席が筆頭。

その第2席となっているのがこの作品でございます。

選と評は石ノ森章太郎先生。

絵と構成はうまいが、ストーリーは古くさいと評されていますな。

逆に申しますれば、

ストーリーはオーソドックスながらそれをきちんと見せる実力を持っている、

とも申せましょう。

のちの居村先生の作風がすでにこの時現れておりますな。

「COM」という雑誌に合っているかは疑問でございますが、

この雑誌に挑んでみたかった、とか、

石ノ森先生の評価をもらいたかった、などの思いがあったのかも?

などと、想像する次第でございます。

前回(2019/11/24)挙げたような、

自作を例に取った描き方の本ですとか、落書帳、エッセイみたいなものって、

出た時には書かれたとおりの意味しか持ちませんが、

後になって読み返すと意外な発見とかがあるものでございますよね。

たとえば、『石森マンガ教室』のコママンガの投稿作品には、

静岡県・菅谷充くんや、千葉県・河あきらくんや、

大阪府・居村真二くんの作品などが載っております。

まぁ、コママンガの一作品ではございますが。

第三部、本のおわりに「きのう・きょう・あした」と題した自伝が

書かれているのも興味深いですな。

生い立ちについては他の本でも読むことが出来るのかもしれませんが、

わたくしがそういうの読んだことあまりないので、書いておきます。

それはさておきまして。

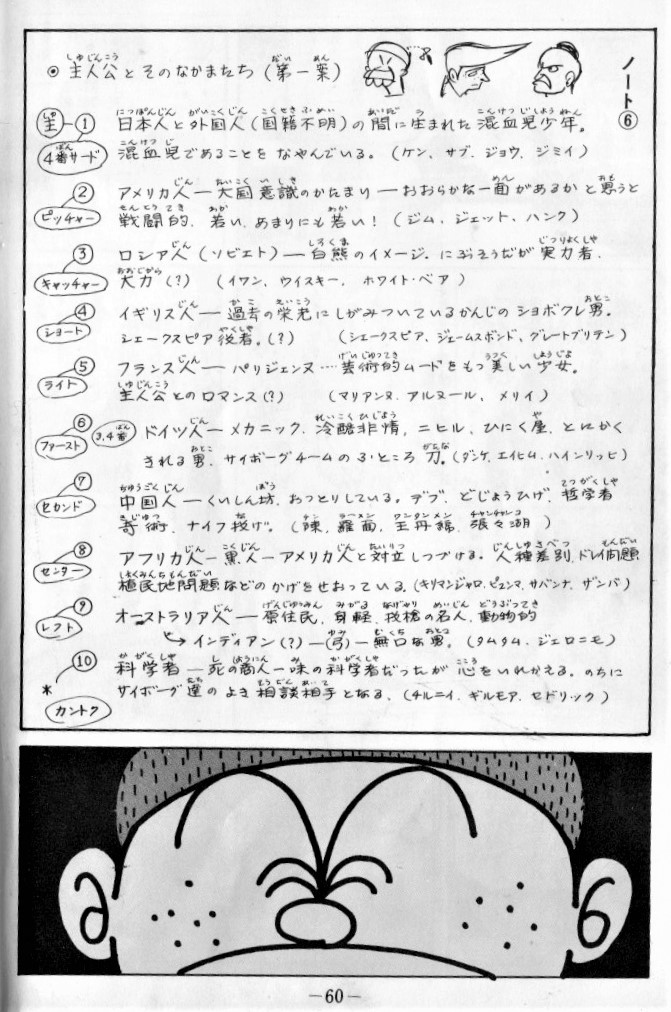

この『石森マンガ教室』では、

ストーリーマンガの発案から最初のページにいたるまでの過程を、

『サイボーグ009』を例にとって紹介しているのでございますな。

7ページの短いものでございますから、

さらっと眺めていたのでございますが、あらためて見るとこれが興味深い。

たとえばノート6。

ここには、サイボーグ戦士のメンバー候補が書かれております。

面白いでしょ?

ロシア人は赤ん坊ではなくて大男ですし、オーストラリア先住民がいる。

この前のコマで世界視点の話だから、とおっしゃっているので、

まず場所から考えていったのでございましょうな。

で、オーストラリアなどは、

資料が少ないかイメージが湧きにくいなどの理由で、アメリカ先住民に。

それでしたら西部劇などのイメージがございますし作者も読者もわかりやすい。

「2番ピッチャー」のアメリカ人との対立も描きやすいだろう、

という思惑もあったように存じます。

その他、実際の作品に反映されているところは多いものの、

そうでない部分が興味深いところではございますな。

各キャラクターの前には、ポジションが書かれてございます。

この何ページか前に『サイボーグ009』が

野球からヒントを得たように書かれておりますが、それはまゆつばといたしましても、

キャラクターを練る過程で、野球の役割分担を考えてみたということはうかがえますな。

四番サードが主人公で、ファーストが三・四番というあたり、

長島・王時代の巨人軍でございましょう。

ただ、ポジションとキャラクターの性格にあまり関係はない……。

試しにやってみた程度だったのでございましょう。

まぁ、あまり関係させましても、

キャラクターがつまらないものになってしまいますからな。

下手をするとパロディになってしまう……。

わたくしはついついそれをやってしまうので、困ったことでございます。

ところで、

この段階では人種などによる対立を描くつもりがあったようでございますが、

実際の作品ではそれがほとんど出てこない。

メンバーのうち8人は最初から団結していますし、

後から加わる島村ジョーさんも自然に受け入れられておりますし――。

少しあとで、ピュンマさんのウロコ問題なども出でまいりますが、

メンバーの対立ではございませんし、

そういう要素も入れないとと、とってつけた感じもございます。

もともと住んでいる違いすぎるせいで対立要素にならなかったとか、

ストーリーがメインになるうちに書く必要がなくなったとか、

作者の性格とか、

サイボーグとしての悲しみのほうに重心が移って民族的な対立要素は薄くなった、

など、理由はまぁ、いろいろと考えられはいたします。

あと、特殊能力については、まだこの段階では考えていないようでございますな。

001なんかは特殊能力を考えている段階で生み出され、

オーストラリア人とロシア人が統合されて005になったという感じでしょうか。

それとも逆かな?

オーストラリア人とロシア人が統合され、

ロシアがあまったから特殊能力から生まれた001が加わったのかも?

以前、『サイボーグ009』の能力は、

『キャプテンフューチャー』なんかがもとになっているのでは、

と妄想を書いたことがございますが(*)、

キャラクターの能力と性格はそれぞれ別に考え、

あとで結びつけたような気もいたします。

イギリス人(007)ですとかドイツ人(004)などは能力と結びつきやすいですが、

中国人(006)の地中やアフリカ人(008)の水中などは、

性格とは結びつきにくいですからな。

2つを1つにすることで、元ネタに引きずられることがない、

新しいキャラクターを作り出しているのではと、

わたくしなどは考えているのでございます。

自作を例に取った描き方の本ですとか、落書帳、エッセイみたいなものって、

出た時には書かれたとおりの意味しか持ちませんが、

後になって読み返すと意外な発見とかがあるものでございますよね。

たとえば、『石森マンガ教室』のコママンガの投稿作品には、

静岡県・菅谷充くんや、千葉県・河あきらくんや、

大阪府・居村真二くんの作品などが載っております。

まぁ、コママンガの一作品ではございますが。

第三部、本のおわりに「きのう・きょう・あした」と題した自伝が

書かれているのも興味深いですな。

生い立ちについては他の本でも読むことが出来るのかもしれませんが、

わたくしがそういうの読んだことあまりないので、書いておきます。

それはさておきまして。

この『石森マンガ教室』では、

ストーリーマンガの発案から最初のページにいたるまでの過程を、

『サイボーグ009』を例にとって紹介しているのでございますな。

7ページの短いものでございますから、

さらっと眺めていたのでございますが、あらためて見るとこれが興味深い。

たとえばノート6。

ここには、サイボーグ戦士のメンバー候補が書かれております。

面白いでしょ?

ロシア人は赤ん坊ではなくて大男ですし、オーストラリア先住民がいる。

この前のコマで世界視点の話だから、とおっしゃっているので、

まず場所から考えていったのでございましょうな。

で、オーストラリアなどは、

資料が少ないかイメージが湧きにくいなどの理由で、アメリカ先住民に。

それでしたら西部劇などのイメージがございますし作者も読者もわかりやすい。

「2番ピッチャー」のアメリカ人との対立も描きやすいだろう、

という思惑もあったように存じます。

その他、実際の作品に反映されているところは多いものの、

そうでない部分が興味深いところではございますな。

各キャラクターの前には、ポジションが書かれてございます。

この何ページか前に『サイボーグ009』が

野球からヒントを得たように書かれておりますが、それはまゆつばといたしましても、

キャラクターを練る過程で、野球の役割分担を考えてみたということはうかがえますな。

四番サードが主人公で、ファーストが三・四番というあたり、

長島・王時代の巨人軍でございましょう。

ただ、ポジションとキャラクターの性格にあまり関係はない……。

試しにやってみた程度だったのでございましょう。

まぁ、あまり関係させましても、

キャラクターがつまらないものになってしまいますからな。

下手をするとパロディになってしまう……。

わたくしはついついそれをやってしまうので、困ったことでございます。

ところで、

この段階では人種などによる対立を描くつもりがあったようでございますが、

実際の作品ではそれがほとんど出てこない。

メンバーのうち8人は最初から団結していますし、

後から加わる島村ジョーさんも自然に受け入れられておりますし――。

少しあとで、ピュンマさんのウロコ問題なども出でまいりますが、

メンバーの対立ではございませんし、

そういう要素も入れないとと、とってつけた感じもございます。

もともと住んでいる違いすぎるせいで対立要素にならなかったとか、

ストーリーがメインになるうちに書く必要がなくなったとか、

作者の性格とか、

サイボーグとしての悲しみのほうに重心が移って民族的な対立要素は薄くなった、

など、理由はまぁ、いろいろと考えられはいたします。

あと、特殊能力については、まだこの段階では考えていないようでございますな。

001なんかは特殊能力を考えている段階で生み出され、

オーストラリア人とロシア人が統合されて005になったという感じでしょうか。

それとも逆かな?

オーストラリア人とロシア人が統合され、

ロシアがあまったから特殊能力から生まれた001が加わったのかも?

以前、『サイボーグ009』の能力は、

『キャプテンフューチャー』なんかがもとになっているのでは、

と妄想を書いたことがございますが(*)、

キャラクターの能力と性格はそれぞれ別に考え、

あとで結びつけたような気もいたします。

イギリス人(007)ですとかドイツ人(004)などは能力と結びつきやすいですが、

中国人(006)の地中やアフリカ人(008)の水中などは、

性格とは結びつきにくいですからな。

2つを1つにすることで、元ネタに引きずられることがない、

新しいキャラクターを作り出しているのではと、

わたくしなどは考えているのでございます。

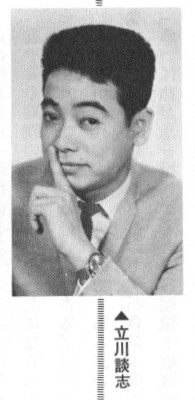

『テレビ小僧』

朝日ソノラマ・サンコミックス版・2巻(昭和42年)の冒頭には、

「点と線」――「テレビ小僧」に寄せて――

というタイトルで、

立川談志師匠が稿を寄せております(p.6-8)。

物語の筋をとおして語る従来の笑いを線とすれば、

瞬間瞬間で笑わせるスラップスティックギャグは

いわば点の笑いだ。

「石森章太郎のマンガには、

自分の『線』をもちながら

『点』にわが身を投げようとする

意欲と挑戦があるわけだ。」

とお書きになっておられます。

とは申せ、それに同調するつもりはないようでございます。

最初に手塚治虫のマンガや古典落語が好きだ、

と宣言していらっしゃっており、

宗旨替えをするつもりはないようでございます。

ただ、線の笑いがのうのうとしていれば、

「点族」に席巻されてしまうのではないか

という危惧は抱いているようでございますな

(リップサービスが入っているやもしれませんが)。

「守るのもいい。私の趣味からも、まもってほしい。

しかし、その反面、攻撃に出ないと、えらいことになる。

石森章太郎の「テレビ小僧」を読んで、

おとなマンガのふがいなさに義憤を感じるとともに、

「点族」のすさまじい台頭を見た。」

と、結んでおられます。

これは、談志師匠がみずからの落語に対する姿勢を表明した

ものと考えても差し支えございませんでしょう。

これって今電子書籍になっているバージョンには収録されているのかなぁ、

談志師匠のファンの方は知っているのかなぁ、

などと、ちょっと気になるところではございます。

『テレビ小僧』や『がんばれロボコン』といった

石ノ森章太郎先生のスラップステック(ドタバタ)マンガでございますが、

それほどわたくしの趣味ではございません。

朝日ソノラマ・サンコミックス版・2巻(昭和42年)の冒頭には、

「点と線」――「テレビ小僧」に寄せて――

というタイトルで、

立川談志師匠が稿を寄せております(p.6-8)。

物語の筋をとおして語る従来の笑いを線とすれば、

瞬間瞬間で笑わせるスラップスティックギャグは

いわば点の笑いだ。

「石森章太郎のマンガには、

自分の『線』をもちながら

『点』にわが身を投げようとする

意欲と挑戦があるわけだ。」

とお書きになっておられます。

とは申せ、それに同調するつもりはないようでございます。

最初に手塚治虫のマンガや古典落語が好きだ、

と宣言していらっしゃっており、

宗旨替えをするつもりはないようでございます。

ただ、線の笑いがのうのうとしていれば、

「点族」に席巻されてしまうのではないか

という危惧は抱いているようでございますな

(リップサービスが入っているやもしれませんが)。

「守るのもいい。私の趣味からも、まもってほしい。

しかし、その反面、攻撃に出ないと、えらいことになる。

石森章太郎の「テレビ小僧」を読んで、

おとなマンガのふがいなさに義憤を感じるとともに、

「点族」のすさまじい台頭を見た。」

と、結んでおられます。

これは、談志師匠がみずからの落語に対する姿勢を表明した

ものと考えても差し支えございませんでしょう。

これって今電子書籍になっているバージョンには収録されているのかなぁ、

談志師匠のファンの方は知っているのかなぁ、

などと、ちょっと気になるところではございます。

『テレビ小僧』や『がんばれロボコン』といった

石ノ森章太郎先生のスラップステック(ドタバタ)マンガでございますが、

それほどわたくしの趣味ではございません。

アイデアは豊富であるものの、勢いで突っ走る感じが……。

石ノ森先生の執筆スピードとバイタリティ、

それに『テレビ小僧』の場合は「モーレツ」が時代の言葉となった

高度成長期を感じさせますが。

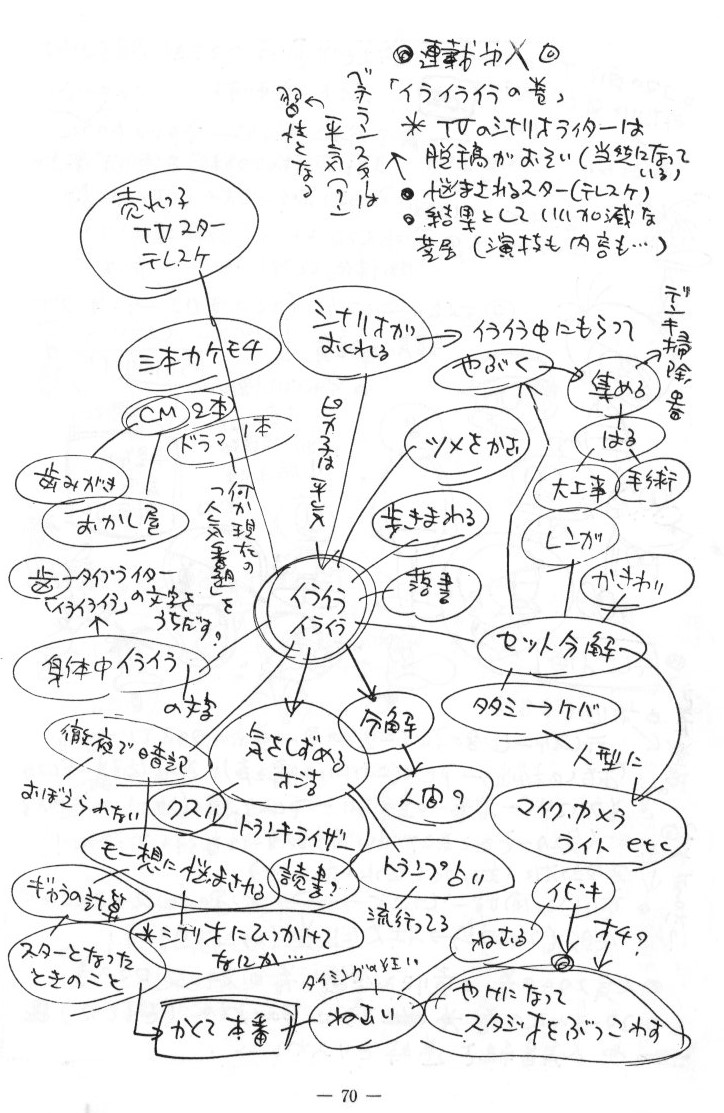

さて、こうしたギャグマンガのアイデアでございますが、

意外と『ジュン』のイメージの連想と似たところがあるように思うのでございますよね。

特に、テレスケが妄想するところあたり……。

意外と思いましょうか?

それとも、同じ頭から出たものだから、とお思いでしょうか?

『石森マンガ教室』では、

発想の練習法として次のような方法を紹介しているのでございますよね。

まず、簡単な図形を描きます。

そこから、○なら太陽ですとか、まり突きをしている女の子ですとか

、地球ですとか、どんどん連想をつなげていくのですな。

それを何十回か繰り返し、元の○に戻ってくるという。

(講談社の「石ノ森章太郎デジタル大全」では、

『石森マンガ学園』というタイトルで出ております。

試し読みでギリギリそのあたりまで見ることができるので、

興味のある方は探してみてください)

この方法はまさに、『ジュン』のイメージの膨らませ方だと思うのでございますよね。

そして 『テレビ小僧』もまた、このように

『テレビ小僧』もまた、このように

1つのテーマからイメージを膨らませるという

手法をとっているのでございます。

(参考:『続・マンガ家入門』

石森章太郎(秋田書店/1966/8))

石ノ森先生の執筆スピードとバイタリティ、

それに『テレビ小僧』の場合は「モーレツ」が時代の言葉となった

高度成長期を感じさせますが。

さて、こうしたギャグマンガのアイデアでございますが、

意外と『ジュン』のイメージの連想と似たところがあるように思うのでございますよね。

特に、テレスケが妄想するところあたり……。

意外と思いましょうか?

それとも、同じ頭から出たものだから、とお思いでしょうか?

『石森マンガ教室』では、

発想の練習法として次のような方法を紹介しているのでございますよね。

まず、簡単な図形を描きます。

そこから、○なら太陽ですとか、まり突きをしている女の子ですとか

、地球ですとか、どんどん連想をつなげていくのですな。

それを何十回か繰り返し、元の○に戻ってくるという。

(講談社の「石ノ森章太郎デジタル大全」では、

『石森マンガ学園』というタイトルで出ております。

試し読みでギリギリそのあたりまで見ることができるので、

興味のある方は探してみてください)

この方法はまさに、『ジュン』のイメージの膨らませ方だと思うのでございますよね。

そして

1つのテーマからイメージを膨らませるという

手法をとっているのでございます。

(参考:『続・マンガ家入門』

石森章太郎(秋田書店/1966/8))

「Role&ROLL」vol.179の

「マヨ王」シナリオ、テーマがタピオカだったわけですな。

(「タピオカ工場の秘密」)

ついでに同号の「インセイン」シナリオにもタピオカが登場いたします。

どちらも桜葉星菜先生の作品。

先生の近辺でよほどタピオカが話題になったかネタに詰まったか……。

いえいえ。

というわけで、vol.181の読者欄に載ったのがこれでございます。

描くキッカケになったのは、シナリオ中に登場いたします「かっさばき姫」。

こんなムリカラのネタを使っていいのなら、もっといいのが出来るだろう。

ということで考えてみたのでございます。

最初はね、キャットサーバーとか考えていたのでございますよね~。

ですが、キャットサーバーってなんだ? なにをするものなんだ。

どういう形で、どうやってタピオカになる? などと考えに詰まって、

出てまいりましたのがこのアイデアというわけでございます。

サーバルは、ネコ科の動物ではございますが、

キャットをつけないで、ただ単にサーバルがほんとの名前みたいでございますけれどね。

まま、いいじゃございませんか。

ギャグにはよくあることでございます。

でも、百万迷宮にいるのかなぁ、サーバルって……。

もしかすると、稀人ならぬ稀動物? それとも、こっちの世界へ来て狩る?

そうなると、量産のハードルが上がるような……。

いや、たとえサーバルがそこら辺にホイホイいたとしても、

タピオカに使われたら、すぐさま絶滅危惧種になりそうですな。

登場する二人の衣装は、サーバルということで、とあるアニメの主人公に似た格好に。

ただ、正直申しましてあのアニメ、1・2とも、

最初の数話しか見ていないのでございますよねぇ。時間帯があわないなどの理由で。

ですから、作品について語ることはできません。

見たあたりまでの印象は、普通の作品でございますな。

「マヨ王」シナリオ、テーマがタピオカだったわけですな。

(「タピオカ工場の秘密」)

ついでに同号の「インセイン」シナリオにもタピオカが登場いたします。

どちらも桜葉星菜先生の作品。

先生の近辺でよほどタピオカが話題になったかネタに詰まったか……。

いえいえ。

というわけで、vol.181の読者欄に載ったのがこれでございます。

描くキッカケになったのは、シナリオ中に登場いたします「かっさばき姫」。

こんなムリカラのネタを使っていいのなら、もっといいのが出来るだろう。

ということで考えてみたのでございます。

最初はね、キャットサーバーとか考えていたのでございますよね~。

ですが、キャットサーバーってなんだ? なにをするものなんだ。

どういう形で、どうやってタピオカになる? などと考えに詰まって、

出てまいりましたのがこのアイデアというわけでございます。

サーバルは、ネコ科の動物ではございますが、

キャットをつけないで、ただ単にサーバルがほんとの名前みたいでございますけれどね。

まま、いいじゃございませんか。

ギャグにはよくあることでございます。

でも、百万迷宮にいるのかなぁ、サーバルって……。

もしかすると、稀人ならぬ稀動物? それとも、こっちの世界へ来て狩る?

そうなると、量産のハードルが上がるような……。

いや、たとえサーバルがそこら辺にホイホイいたとしても、

タピオカに使われたら、すぐさま絶滅危惧種になりそうですな。

登場する二人の衣装は、サーバルということで、とあるアニメの主人公に似た格好に。

ただ、正直申しましてあのアニメ、1・2とも、

最初の数話しか見ていないのでございますよねぇ。時間帯があわないなどの理由で。

ですから、作品について語ることはできません。

見たあたりまでの印象は、普通の作品でございますな。

(タイトル下に書くつもりだったのですが、またもや長くなったのでこちらへ)

『火星ノンストップ』

山本弘:編

(早川書房ヴィンテージSFセレクション―胸躍る冒険篇/2005/7/1)の

「時の脇道」冬川亘・訳 の解説によりますと、

パラレルワールドの概念は

1934年にアスタウンディング誌に発表された

マレイ・ランスターの

「時の脇道」("Sidewise in Time")

が最初だそうでございますな。

それまでにも、

異世界ものや、オルタネート・ワールド(歴史のifをえがくやつですな)はあったものの、

無数に異なる世界が平行して存在するというアイデアは、彼が最初だったそうでございます。

で、それが、SFのアイデアから物理学の仮説に格上げされるのが1957年。

量子力学上の問題を解消するためには無数の世界が同時に存在していると解釈すべき

だという「多世界解釈」を物理学者のヒュー・エバレット三世が提唱してから、

なのだそうでございます。

この「時の脇道」、

無数の未来について、どこかへ行く場合のルートに例えて説明しております。

「地上にあるそれらの道が二つの異なった都市へ通じている可能性があるのと同様に、

未来にあるそれらの道は二つのまったく違った運命へと通じている可能性がある。」

「可能な未来は不特定多数あるのであって、適切な時間の“分かれ道″さえ選べば、

われわれはそのどれとも遭遇することができるだろう。」

一般的なたとえではございますが、

やはり、なにかゲームブックを紹介する説明文みたいでございますな。

(タイトル下に書くつもりだったのですが、長くなったのでこちらへ)

11/14 のタイトル下では、『古語拾遺』における「面白」の語源を紹介いたしました。

なんと、天岩戸神話が語源……。

面白い。

それはともかくといたしまして、その天岩戸の話。

『世界の伝説と不思議の図鑑』

サラ・パートレット:

著 岩井木綿子:訳

(エクスナレッジ/2015/1)

という、オカルト系といえばいいのかな、本にも載っておりました。

が、

これがヒドい。

天照大神は鏡に映った自分の姿を自分より美しい女性がいると勘違いし、

彼女を滅ぼそうとして岩戸から飛び出してきたことになっております。

他にも、

イザナミノミコトは、復讐のために毎日1000人の人間を

食い殺すと宣言したことになっておりますし……、

天の沼矛が宝石で飾られているなんて話、どこから出てきたんだろ?

崇徳天皇(上皇)は天狗となり、長いかぎ爪で少年や僧を襲った。

僧たちは青木ヶ原樹海の木に逆さ吊りにされ放置された、

なんて話、聞いたことがないけど……。

日本についての項目は、それほど多くはございませんが、

それでも、他にも聞いたことのない話や、首を傾げざるを得ない記述がございます。

この手の本にはよくあることではございますが、

何か恐ろしい方へ恐ろしい方へと話を盛っているふしがございますな。

眉につばをつけて読んだ方がよさそうでございますな。

作者はロンドンの方だそうで、

ヨーロッパの話は下手なことしていないかもしれないかもしれませんが、

信用は出来ません。

逆に、フィクションとして書く場合には、

こういうのがヒントになるのではないでしょうか。

キリスト教は、異教の神を怪物呼ばわりしてきた歴史がございますが、それにしても。

それにしても、日本の神さまに対してなんてことを書くんだ!!

ぐらいは申しておいた方がよろしゅうございましょう。

11/14 のタイトル下では、『古語拾遺』における「面白」の語源を紹介いたしました。

なんと、天岩戸神話が語源……。

面白い。

それはともかくといたしまして、その天岩戸の話。

『世界の伝説と不思議の図鑑』

サラ・パートレット:

著 岩井木綿子:訳

(エクスナレッジ/2015/1)

という、オカルト系といえばいいのかな、本にも載っておりました。

が、

これがヒドい。

天照大神は鏡に映った自分の姿を自分より美しい女性がいると勘違いし、

彼女を滅ぼそうとして岩戸から飛び出してきたことになっております。

他にも、

イザナミノミコトは、復讐のために毎日1000人の人間を

食い殺すと宣言したことになっておりますし……、

天の沼矛が宝石で飾られているなんて話、どこから出てきたんだろ?

崇徳天皇(上皇)は天狗となり、長いかぎ爪で少年や僧を襲った。

僧たちは青木ヶ原樹海の木に逆さ吊りにされ放置された、

なんて話、聞いたことがないけど……。

日本についての項目は、それほど多くはございませんが、

それでも、他にも聞いたことのない話や、首を傾げざるを得ない記述がございます。

この手の本にはよくあることではございますが、

何か恐ろしい方へ恐ろしい方へと話を盛っているふしがございますな。

眉につばをつけて読んだ方がよさそうでございますな。

作者はロンドンの方だそうで、

ヨーロッパの話は下手なことしていないかもしれないかもしれませんが、

信用は出来ません。

逆に、フィクションとして書く場合には、

こういうのがヒントになるのではないでしょうか。

キリスト教は、異教の神を怪物呼ばわりしてきた歴史がございますが、それにしても。

それにしても、日本の神さまに対してなんてことを書くんだ!!

ぐらいは申しておいた方がよろしゅうございましょう。

2019/11/14 ゲームブッククイズ(145)

問題:次のパラグラフ14の文から、

『ゾンビ塔の秘宝』のものを選んで、記号で答えてください。

問題:次のパラグラフ14の文から、

『ゾンビ塔の秘宝』のものを選んで、記号で答えてください。

a:バックグラウンドミュージックは、天使の聖歌隊が歌うハレルヤだ

(あるいは、酔っ払った悪魔たちが歌う"樽を転がせ"かもしれない)。

どっちにせよ、きみは、死・ん・だ、のだ。

b:ようこそ恐怖の14へ。死とは、こういうものなのだ。

c:静かに目をあけると……

どこかでオーケストラが、『葬送行進曲』をおごそかに奏でている。

ここは……。

d:死の世界へようこそ。そう、キミは死んだ。

何か懐かしい感じがするって? 気のせいだよ。

e:やられちまったな、ピップ……

過酷な運命に踏みつぶされてしまったんだ……

疲労こんぱいし、ぼろ布のようにくたばった……

つまり、きみは死せる冒険者……

死ぬのも、なかなかおもむきがあるものだ。

f:死んでしまった。

棺桶の釘のように死んでいる。

もはや故ピップになってしまった。

ここを黒枠で囲っておくとよかろう。

またここに戻ってこないとも限らないから。

g:懐かしいマーリンのような声が響いてくる。

h:そうか……ここへ、来てしまったか

……そいつは残念だったな。

……だが、いつまでもくよくよしていてもはじまらない。

i:どうやら、これまでだな、ピップ。

完全に息の根を止められちまったんだ。

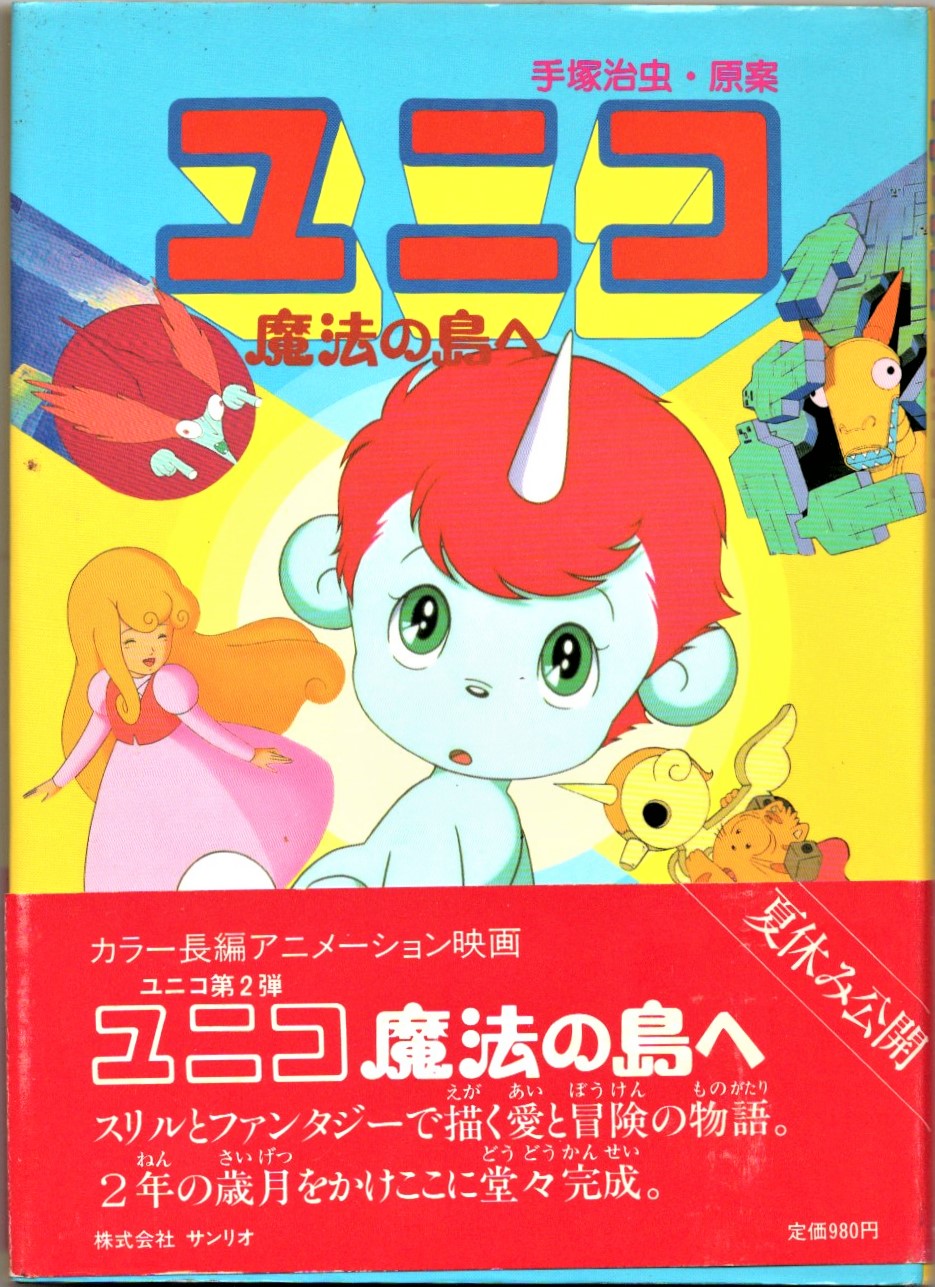

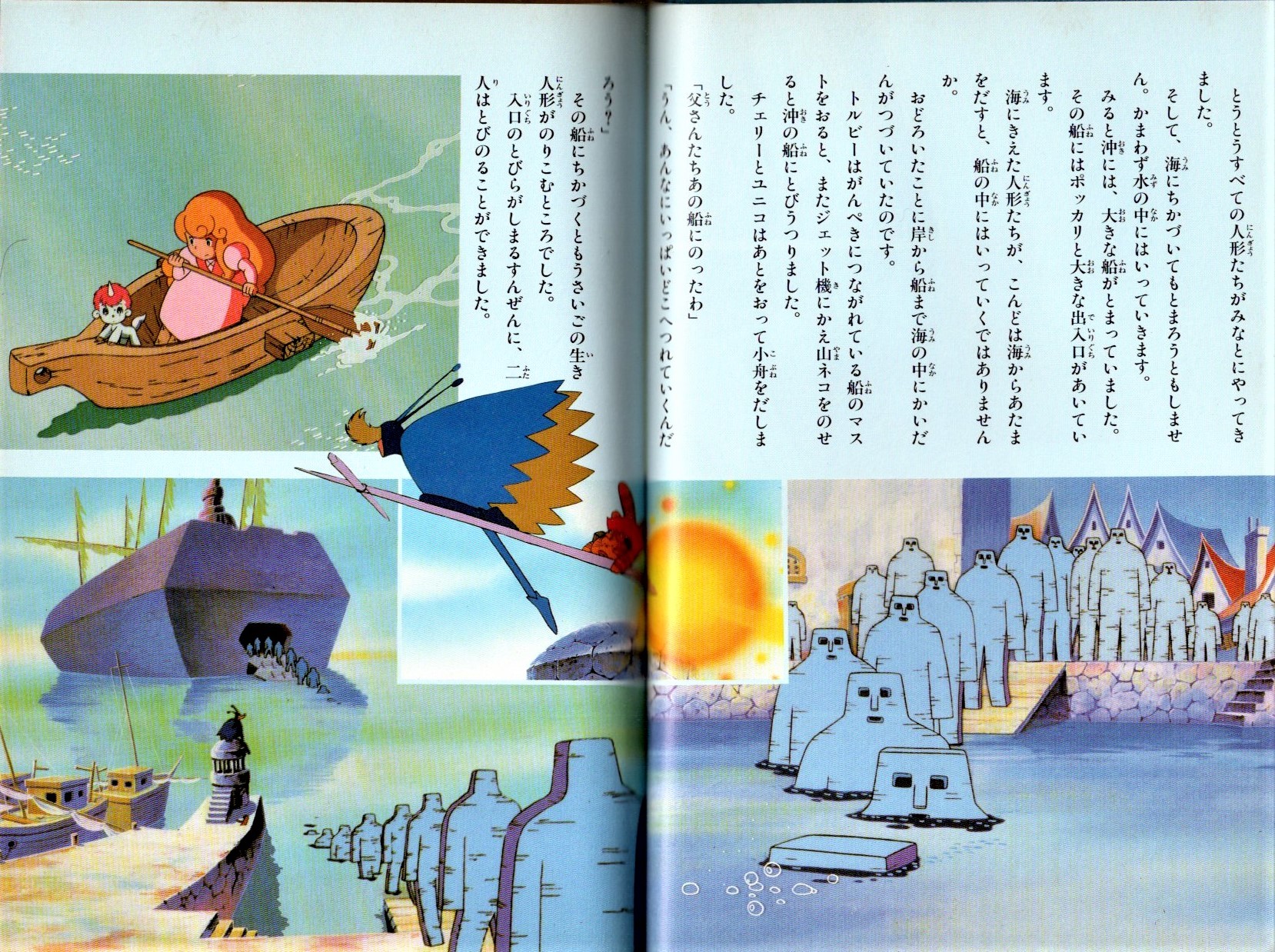

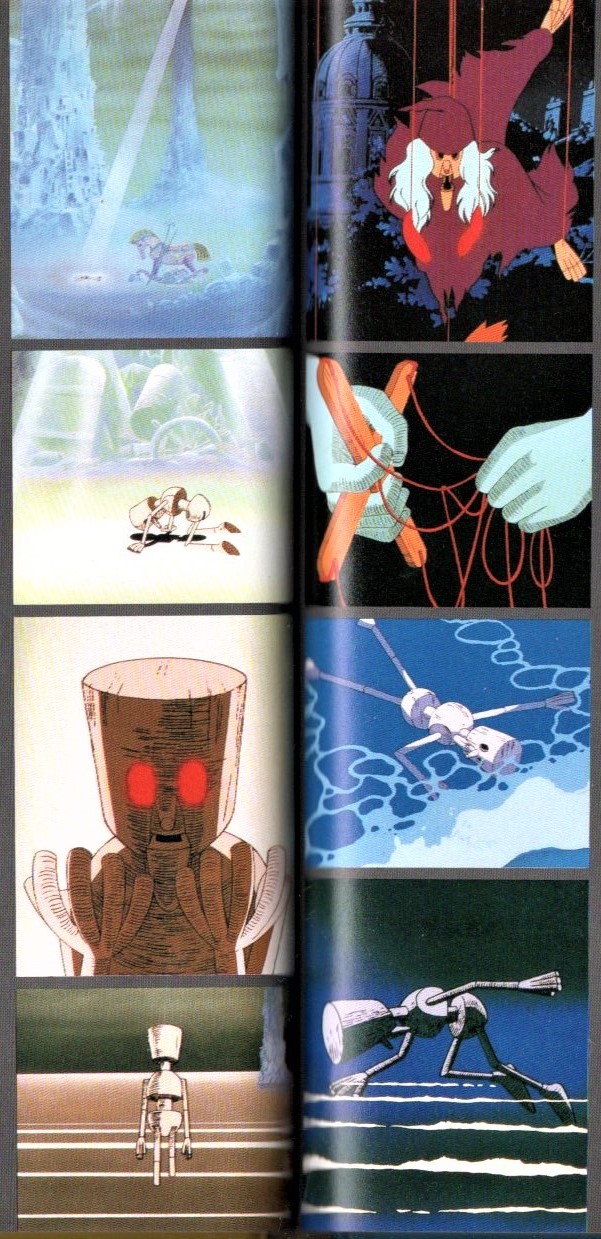

『ユニコ 魔法の島へ』手塚治虫・原案

(サンリオ/1983/7)

『ユニコ 魔法の島へ』は1983年サンリオの作品。

原作はもちろん手塚治虫先生で、

構成にも名を連ねておりますし、

スフィンクスの子供など

原作のキャラクターも出てはまいりますが、

構成・脚本・監督の村野守美先生の作品

ということでよろしゅうございましょう。

個人的に好きな作品。ベストファイブに入るぐらい。

というと、映画あまり見ていないことがバレてしまいますが。

人間に憎しみを持つ魔法使いククルック。

語尾に「コト」をつけるセリフを、常田富士男さんが怪演しております。

その弟子で、魔法に対する思いと人間としての心の間で揺れ動く青年トルビー

を演じているのが池田秀一さん。

ククルックの命令に従って、トルビーは人間たちを生き人形に変えてゆきます。

変えられた生き人形は、船に乗って魔法の島へ。

ただひとり、小さなチェリーを残して。

トルビーの願いは、妹のチェリーのしあわせ。

そのため、彼女を生き人形にすることは出来ないのですな。

残されたチェリーは、ユニコとともに、生き人形にされた人を元の姿に戻そうと……、

いろいろあって、地のはてを目指します。

そこで、

ククルックの生い立ちを知るのでございますが……。

やっぱり、この孤独が刺さるんでしょうなぁ。

ラストあたりは、

セリフと常田富士男さんの演技、

それに映像が相まって、本当に……。

もちろんラストは、人間も動物も元に戻って大団円。

そして、ククルックも……。

西風に連れられてユニコはそんな村をひとり後にし、

いなくなったユニコをチェリーが呼ぶ……。

そんなところでエンディングとあいなります。

映像といたしましても、

マンガ映画としての動きの面白さ・不気味さがあり、

アニメーションとして実に楽しい作品と存じます。

(サンリオ/1983/7)

『ユニコ 魔法の島へ』は1983年サンリオの作品。

原作はもちろん手塚治虫先生で、

構成にも名を連ねておりますし、

スフィンクスの子供など

原作のキャラクターも出てはまいりますが、

構成・脚本・監督の村野守美先生の作品

ということでよろしゅうございましょう。

個人的に好きな作品。ベストファイブに入るぐらい。

というと、映画あまり見ていないことがバレてしまいますが。

人間に憎しみを持つ魔法使いククルック。

語尾に「コト」をつけるセリフを、常田富士男さんが怪演しております。

その弟子で、魔法に対する思いと人間としての心の間で揺れ動く青年トルビー

を演じているのが池田秀一さん。

ククルックの命令に従って、トルビーは人間たちを生き人形に変えてゆきます。

変えられた生き人形は、船に乗って魔法の島へ。

ただひとり、小さなチェリーを残して。

トルビーの願いは、妹のチェリーのしあわせ。

そのため、彼女を生き人形にすることは出来ないのですな。

残されたチェリーは、ユニコとともに、生き人形にされた人を元の姿に戻そうと……、

いろいろあって、地のはてを目指します。

そこで、

ククルックの生い立ちを知るのでございますが……。

やっぱり、この孤独が刺さるんでしょうなぁ。

ラストあたりは、

セリフと常田富士男さんの演技、

それに映像が相まって、本当に……。

もちろんラストは、人間も動物も元に戻って大団円。

そして、ククルックも……。

西風に連れられてユニコはそんな村をひとり後にし、

いなくなったユニコをチェリーが呼ぶ……。

そんなところでエンディングとあいなります。

映像といたしましても、

マンガ映画としての動きの面白さ・不気味さがあり、

アニメーションとして実に楽しい作品と存じます。

ネタバレ禁止なので大したことは書けませんが、

簡単にですが感想を書いておくことにいたします。

謎に関しては、ヒラメキよりも文章をよく読み、

メモをちゃんととることで解決できる問題が多く、

出題も丁寧で好感が持てました。

さすがに後半はそうも行かなくなりますが。

個人的に難問だったのは、すでに書きましたが、

163と258。258は未だに解けません。

まぁ、

1冊の中には相性の悪い問題も一つや二つはあるということで。

ストーリー

空っぽ人形ということで映画『ユニコ 魔法の島へ』の生き人形、

石板ということで電源ゲーム『moon』(プレイしたことない)の奇盤

なんかが思い浮かびましたが、まぁ関係はございませんでしょう。

さて、

この作品、ストーリーも謎仕立てございまして、

最終章では、それが明らかにされます。

それがなかなか込み入っておりまして、

わたくしなどにはちゃんと理解できていない部分があるやもしれません。

そんなわけで間違っているかもしれませんが――。

簡単にですが感想を書いておくことにいたします。

謎に関しては、ヒラメキよりも文章をよく読み、

メモをちゃんととることで解決できる問題が多く、

出題も丁寧で好感が持てました。

さすがに後半はそうも行かなくなりますが。

個人的に難問だったのは、すでに書きましたが、

163と258。258は未だに解けません。

まぁ、

1冊の中には相性の悪い問題も一つや二つはあるということで。

ストーリー

空っぽ人形ということで映画『ユニコ 魔法の島へ』の生き人形、

石板ということで電源ゲーム『moon』(プレイしたことない)の奇盤

なんかが思い浮かびましたが、まぁ関係はございませんでしょう。

さて、

この作品、ストーリーも謎仕立てございまして、

最終章では、それが明らかにされます。

それがなかなか込み入っておりまして、

わたくしなどにはちゃんと理解できていない部分があるやもしれません。

そんなわけで間違っているかもしれませんが――。

主要人物の関係は意外と複雑。

セカイ系というのでございましょうか、こぢんまりとした終わり方をいたします。

世界の帰結もヨブの口をとおしてシンプルに語られるのみ。

いろいろな場所にいる人たちが、その時どうしているのか、

フラッシュバック的に見せてもいいのに――

と思うのでございますが、こういうのがセカイ系というものなのでしょうなぁ。

ラストは二人の話になり、静的な調子。

最後の謎の解法が感動的だったのだから、もっと大団円でいいのに、

とわたくしは思いました。

もしかすると、

あの作品の最終巻へのオマージュなのかな、とは思います。

そう考えてみるとゾンビが出てくるのも分かりはいたしますが、でも……。

「主人公は君か」問題も気になりました。

主人公=自分だと思ってプレイしていると、

最後になって複雑な人間関係が明らかになって、

どうも置いてきぼりになる感じがあるのでございます。

こうしたキャラクターを描きたかったにしても、

もう少し「君」が入る余地はあったのでは? と、

わたくしなどは思ったのでございます。

今の人は、思わないのかなぁ。

とまぁ、派手な終わり方を期待していたので

わたくしの評価はこんなものでございますが、

違う見方もございましょう。

ラストはきれいな終わり方をいたします。

でも、これって「脱出」なのかなぁ……。

空っぽ人形、どうなるんだろう?

セカイ系というのでございましょうか、こぢんまりとした終わり方をいたします。

世界の帰結もヨブの口をとおしてシンプルに語られるのみ。

いろいろな場所にいる人たちが、その時どうしているのか、

フラッシュバック的に見せてもいいのに――

と思うのでございますが、こういうのがセカイ系というものなのでしょうなぁ。

ラストは二人の話になり、静的な調子。

最後の謎の解法が感動的だったのだから、もっと大団円でいいのに、

とわたくしは思いました。

もしかすると、

あの作品の最終巻へのオマージュなのかな、とは思います。

そう考えてみるとゾンビが出てくるのも分かりはいたしますが、でも……。

「主人公は君か」問題も気になりました。

主人公=自分だと思ってプレイしていると、

最後になって複雑な人間関係が明らかになって、

どうも置いてきぼりになる感じがあるのでございます。

こうしたキャラクターを描きたかったにしても、

もう少し「君」が入る余地はあったのでは? と、

わたくしなどは思ったのでございます。

今の人は、思わないのかなぁ。

とまぁ、派手な終わり方を期待していたので

わたくしの評価はこんなものでございますが、

違う見方もございましょう。

ラストはきれいな終わり方をいたします。

でも、これって「脱出」なのかなぁ……。

空っぽ人形、どうなるんだろう?

このゲームブック、実を申しますと、

買ったのは発売されてすぐのことだったのでございますよね。

ただ、付属品がたくさんございますし、

書き込んだり折り曲げたりもしなければならない様子。

というわけで、どうしようか、かなり迷っていたのでございますが……。

思い切って、もう1冊買ってしまいました~!

まぁ、年に何回も出るものではございませんし、とみずからに言い聞かせまして、

2200円+税。

「攻略のポイント」(p.20)に、

「マップやアドベンチャーシートをコピーしておく」とあって、

「ああ、そうすればよかったのかも」とは思いましたが、

両面コピーが必要なものもございますし、カラーコピー推奨のものも……。

折ったり書き込んだりするものを

すべてコピーするとなると、けっこう手間だと思います。

それでなくともゲームブックでございますから、

何度もページをめくったりいたしますしね。

もし本当にきれいな状態で取っておきたいのならでございますが、

もう1冊買うというのも、1つの手だと存じます。

さて、この本の「攻略のポイント」についてでございますが、

自分なりのものを少し付け加えておくことにいたします。

と申しましても、

p.20-21に書かれていることにほんの少し付け加えた程度、基本的なことでございます。

なので、参考にならないかも知れませんが、念のため。

1. 「ポイント4」には、

「付録は袋やクリアファイルにまとめておく」とございますが、

わたくしは100円ショップで買ってきたA5の透明なケースに入れて保管しておりました。

クリアファイルよりも出し入れが楽でございますし、

本や筆記用具もひとまとめに入れられるので便利なのでございます。

そのまま、本棚に置いてもよろしゅうございますしね。

2. 11/06の(1)にも少し書きましたとおり、

わたくしは記録紙を使わずに、メモはすべてノートに書いております。

こまめにメモをとっていくと、

記号などだけ記録紙に書いていくのが面倒になってくるのですな。

ただし、このゲームブックのように内容物すべてを使うような作品の場合、

記録紙に書いていかないと困ってしまう場合もあると存じます。

ですから、両方に書く、というのが正しくございましょう

(でも、そのちょっとの手間がねぇ……)。

ノートに書く場合は、章の始めや、各場所の名前、それに手がかりなど、

重要な部分は四角で囲んだり(マーカーなど使ったり)して、

はっきり目立たせましょう。

あとで探すときに、迷わないためでございます。

でないと、手がかりをすでに取ってあるのにもかかわらず、

無いと思って詰まってしまう羽目に……。

今回一度、そういうことがございました。

記録紙には鉛筆で、メモは細字のペンで、というのが自分流。

手がかりで、○○を消して○○になどという場合は、

二重線で消すか、矢印で新しい番号になったことを示しておきます。

あとで、前の番号も見ておきたいということはございますからな。

メモはこまめに多めに。

丹念なメモが解法につながる場合もございますからな。

あとで見返したときにストーリーが分かるように、

といきたいところでございますが、

ちゃんと取ったつもりでも、けっこう抜けているものでございます。

あとで見たときにわかりやすいように、

きれいに書いておきたいところでございますが、

わたくしの場合どうもがさつでいけません。

今回の場合、自分のとったメモは、一章につき2ページぐらいかな?

でございました。

3. このゲームブックは、章立てになった双方向移動型のゲームでございます。

基本マップ上にパラグラフナンバーを書いた

すべての場所をまわることになると思ってください。

その順番もございますから、謎が解けない場合は、

そこは後回しにして他の場所を当たってみることにしましょう。

情報が得られるかもしれません。

さらに、このゲームブックでは、

一章で分からなかった手がかりが、あとの章で得られるということもあります。

つまり、その手がかりがなくても次の章に進める場合もあるので、

分からないところは、本当に詰まってから考えたほうがいい、

ということもあります。

特に3章ぐらいからは、

1つの謎が解けて初めて次の謎の手がかりが解放される

ということが多くなっていたような気がしたので、

あせらず別の場所を探してみた方がいいと思われます。

4. 投げ込みのチラシ以外、

おそらくすべてのものをこのゲームブックでは使います。

ですから本と付属物のあらゆるところを見て、そして考えてください。

問題の文章もよく考えて読むように。

ちょっとした言い回しが

実は正解のために必要なヒントになっている場合もあります。

このことに関しては、記録紙を使っていたほうがいいのかも。

メモだとゴチャゴチャしてしまって、

ヒントの言っている意味に気づかないこともあったような気がします。

あとは、ありとあらゆることを試してみましょう。

折ったり書き込んだりを躊躇しないで。

ちなみにこのゲームブック、巻末の付録を切り取り線で切る以外に

ハサミやカッターを使うことはありません。

パズルを切って台無しにしないように念のため。

ありとあらゆることを試していると

ヒントが出ていない答えが先に見つかってしまうこともたまにございますが、

まぁそれは、この手のゲームブックの宿命と言っていいのではないでしょうか……。

5. 【謎を解き、現れた数字のパラグラフへ】と書かれたパズルは、

数が答になっています。当然ですね。

もちろんそれではあまりに単純なので、

そのまま数字で出てくるとは限りません。

言い方だったり、書き方だったり、計算式だったり……。

でもまぁ、いずれにせよ数字です。

そのことを頭に置いておけば、解法が絞られることもございましょう。

出て来た答えが、形が崩れている場合でも、

それが数を示す何かだと思ってみればなんとかそれに見えるものでございます。

6. 謎によっては、2段階になっているものもございます。

ですから、1つのことをやってまだ分からない場合は、

もう一度問題文に立ち返ってみましょう。

もうひとつやるべきことがほのめかされているかもしれません。

とまぁ、こんなところでございましょうか。

今思いつくのは、このぐらいでございます。

買ったのは発売されてすぐのことだったのでございますよね。

ただ、付属品がたくさんございますし、

書き込んだり折り曲げたりもしなければならない様子。

というわけで、どうしようか、かなり迷っていたのでございますが……。

思い切って、もう1冊買ってしまいました~!

まぁ、年に何回も出るものではございませんし、とみずからに言い聞かせまして、

2200円+税。

「攻略のポイント」(p.20)に、

「マップやアドベンチャーシートをコピーしておく」とあって、

「ああ、そうすればよかったのかも」とは思いましたが、

両面コピーが必要なものもございますし、カラーコピー推奨のものも……。

折ったり書き込んだりするものを

すべてコピーするとなると、けっこう手間だと思います。

それでなくともゲームブックでございますから、

何度もページをめくったりいたしますしね。

もし本当にきれいな状態で取っておきたいのならでございますが、

もう1冊買うというのも、1つの手だと存じます。

さて、この本の「攻略のポイント」についてでございますが、

自分なりのものを少し付け加えておくことにいたします。

と申しましても、

p.20-21に書かれていることにほんの少し付け加えた程度、基本的なことでございます。

なので、参考にならないかも知れませんが、念のため。

1. 「ポイント4」には、

「付録は袋やクリアファイルにまとめておく」とございますが、

わたくしは100円ショップで買ってきたA5の透明なケースに入れて保管しておりました。

クリアファイルよりも出し入れが楽でございますし、

本や筆記用具もひとまとめに入れられるので便利なのでございます。

そのまま、本棚に置いてもよろしゅうございますしね。

2. 11/06の(1)にも少し書きましたとおり、

わたくしは記録紙を使わずに、メモはすべてノートに書いております。

こまめにメモをとっていくと、

記号などだけ記録紙に書いていくのが面倒になってくるのですな。

ただし、このゲームブックのように内容物すべてを使うような作品の場合、

記録紙に書いていかないと困ってしまう場合もあると存じます。

ですから、両方に書く、というのが正しくございましょう

(でも、そのちょっとの手間がねぇ……)。

ノートに書く場合は、章の始めや、各場所の名前、それに手がかりなど、

重要な部分は四角で囲んだり(マーカーなど使ったり)して、

はっきり目立たせましょう。

あとで探すときに、迷わないためでございます。

でないと、手がかりをすでに取ってあるのにもかかわらず、

無いと思って詰まってしまう羽目に……。

今回一度、そういうことがございました。

記録紙には鉛筆で、メモは細字のペンで、というのが自分流。

手がかりで、○○を消して○○になどという場合は、

二重線で消すか、矢印で新しい番号になったことを示しておきます。

あとで、前の番号も見ておきたいということはございますからな。

メモはこまめに多めに。

丹念なメモが解法につながる場合もございますからな。

あとで見返したときにストーリーが分かるように、

といきたいところでございますが、

ちゃんと取ったつもりでも、けっこう抜けているものでございます。

あとで見たときにわかりやすいように、

きれいに書いておきたいところでございますが、

わたくしの場合どうもがさつでいけません。

今回の場合、自分のとったメモは、一章につき2ページぐらいかな?

でございました。

3. このゲームブックは、章立てになった双方向移動型のゲームでございます。

基本マップ上にパラグラフナンバーを書いた

すべての場所をまわることになると思ってください。

その順番もございますから、謎が解けない場合は、

そこは後回しにして他の場所を当たってみることにしましょう。

情報が得られるかもしれません。

さらに、このゲームブックでは、

一章で分からなかった手がかりが、あとの章で得られるということもあります。

つまり、その手がかりがなくても次の章に進める場合もあるので、

分からないところは、本当に詰まってから考えたほうがいい、

ということもあります。

特に3章ぐらいからは、

1つの謎が解けて初めて次の謎の手がかりが解放される

ということが多くなっていたような気がしたので、

あせらず別の場所を探してみた方がいいと思われます。

4. 投げ込みのチラシ以外、

おそらくすべてのものをこのゲームブックでは使います。

ですから本と付属物のあらゆるところを見て、そして考えてください。

問題の文章もよく考えて読むように。

ちょっとした言い回しが

実は正解のために必要なヒントになっている場合もあります。

このことに関しては、記録紙を使っていたほうがいいのかも。

メモだとゴチャゴチャしてしまって、

ヒントの言っている意味に気づかないこともあったような気がします。

あとは、ありとあらゆることを試してみましょう。

折ったり書き込んだりを躊躇しないで。

ちなみにこのゲームブック、巻末の付録を切り取り線で切る以外に

ハサミやカッターを使うことはありません。

パズルを切って台無しにしないように念のため。

ありとあらゆることを試していると

ヒントが出ていない答えが先に見つかってしまうこともたまにございますが、

まぁそれは、この手のゲームブックの宿命と言っていいのではないでしょうか……。

5. 【謎を解き、現れた数字のパラグラフへ】と書かれたパズルは、

数が答になっています。当然ですね。

もちろんそれではあまりに単純なので、

そのまま数字で出てくるとは限りません。

言い方だったり、書き方だったり、計算式だったり……。

でもまぁ、いずれにせよ数字です。

そのことを頭に置いておけば、解法が絞られることもございましょう。

出て来た答えが、形が崩れている場合でも、

それが数を示す何かだと思ってみればなんとかそれに見えるものでございます。

6. 謎によっては、2段階になっているものもございます。

ですから、1つのことをやってまだ分からない場合は、

もう一度問題文に立ち返ってみましょう。

もうひとつやるべきことがほのめかされているかもしれません。

とまぁ、こんなところでございましょうか。

今思いつくのは、このぐらいでございます。

終わりました~~!!

最後の問題については、いろいろ語りたい。失敗も含めてあれこれ……。でもネタバレ禁止なんですよねぇ。

最後の問題、あれやこれやしてもどうもうまくいかない。

スタッフ表まで疑ったりして(最後の問題を知っている人は分かりますよね)。

結局。

まさか、もしかしたら……が当たりました。

解法はあれこれするうちに大体気づいたので、あとは一気に……。

ちょっとズレたので、出て来た答にアレッって思いましたけれどね。

すぐに気づいて、正しい答を見つけ出しました~!

これが、なかなか感慨深い。

言いたい、言いたい、言いたい……

ですが、何を言ってもネタバレになりそうなのでございます。

この感じ、たどり着いた方ならお分かりいただけると思います。

正解をサイトで入力するとエンディングとあいなるのでございますが……。

テーマ性もあっていい話なんですけれどねぇ。

とにかく、最終問題の答におぉ~っとなってしまったために、

蛇足と申しますか、どうも色あせてしまう……。

でも、ゲームブックとしては、それで、いや、その方がいいのだと思います。

ただ……ですねえ。

告白いたしますと、すべての問題が解けたわけではございませんでした。

このゲームブック、

サイトでの答の入力は2段階になっているのでございますが、

1段階目の答のあと、ゲームブックに戻ってきてからの2問が出来ませんでした。

最初の問題は、

変なところがあるのではじめからあやしいと思っていたところなんですよねぇ。

ですから、2桁目はすぐにわかったのでございますが、

1桁目がよく分からな……。

かったのでございますが、この記事を書いている途中、外出した際に気がつきました。

それか……。

絵本のほうはお手上げでございました。

どう数字を導きだすのかが分からない。

この世界の文字と、ひらがなとの対応は大体分かったものの、

それが関係してくるのかすらも分からない……。

記録紙を使わず、ノートに書いていたのがいけなかったのかなぁ?

とにかく、結局ズルをして……。

この2問の前の入力問題までは、

非常にいい感じで来ていたのでございますよねぇ。

適度の緊張と開放感があり、これだな・これかよーを繰り返して、

ストーリーを停滞させることなく進めていたのでございます。

例外は、第3章のラストあたりの問題でございますな。

あれは、

石板と宝箱はそれぞれ別に取る、

屋上に脱出する必要はない、

ぐらいのことを書いてくれれば分かったのでございますが、

それはさておき、

それが、この2問で詰まってしまって……。

さすがに最後の方の問題は難しいなぁ。

ラストの入力問題、出来なかったらどうしよう。

ブログに書くの、早まったなぁ……。

などと考えながら、最終問題に挑んだのでございます。

いやぁ、答にたどり着いてよかった。

ホント……。

おっと、ネタバレ禁止なのでございました。

なぞのまとめ令和元年10月

2019/10/01 十月の国ーー

ミューズの神々の統(す)べる国。

永遠に静止せる時間の中、

子供の眼にのみ映る国。

そこにあるものはただ、

夢、恐怖、幻想……そして『ジュン』。

――朝日ソノラマ版『ジュン』

石森章太郎 のオビに書かれた、

永井豪先生の献辞でございます。

かっこいい。

永井豪先生じゃないみたい

(↑失礼)。

十月がミューズの月というのは、

ギリシア神話にあるんだろうな

と思っていたのですが、

そうじゃないみたいですね。

これ、「芸術の秋」からの連想だと

思うのですが、

そもそも「芸術の秋」という言葉が、

日本独特のものなのだそうでございます。

なんでも1918年に雑誌「新潮」で

「美術の秋」という言葉が使われたのが始まりなのだとか。

でも「芸術の秋」という言葉がなじんでいるせいか、

十月がミューズの月と言われるとしっくりきますよね。

2019/10/04 狼って、イギリスでは中世末に絶滅したんだそうですね

(『生活の世界歴史 6 中世の森の中で』堀米庸三編(河出書房/昭和50年10月)。

そういえば、イギリスの民間伝承で、狼男とかあまり聞かないような……。

2019/10/05 このブログの凡例:

引用の(……)は、一文以下、(中略)は一文以上の略を示しています。

出典データの日付は初版のものです。

出典データが不完全なものは、

昔とったメモにあったものなどで、ちゃんと引用先が書いてなかったものなどです。

それと、以前にも少し書きましたが、

ブログの記事中、不自然に文字が大きくなっているところがあったりしますが、

それはわたくしの本意とするところではありません。

なんかね、

一部を書き換えたとき、そこだけ文字が大きくなってしまうんですよねぇ。

ソースコードで編集できればそんなことないのでしょうけれど……。

直すのに手間だったりするので、そのままにしています。

2019/10/06 体の栄養になる食べ物が消費税8%のままだったら、

頭や心の栄養になる本も8%のままでいいのに――。

町の本屋さんにがんばって欲しいから、

ネット上で買う場合は10%、リアル店舗では8%とか。

栄養なんかにならなかったり、害になるものもあるからダメなのかなぁ。

まぁ、酒やたばこと同様に考えて、成人向けは対象外でよさそう。

それ以上は、どこかの団体で決めるとなると検閲になってしまいそうなので、

一律8%ということで。

食べ物だって食べ過ぎたら体に悪いものとかございますが、一律でございますからな。

2019/10/09 ホラーと申しますと、ものすごく気味の悪いものや、

どうにも救いのない話、後味の悪い作品といった狭い範囲なのでございますな、

わたくしのイメージするところは。

ですから、

敵をやっつけてハッピーエンドみたいな話にホラーと打たれているのは、

どうもピンとこない……。

たとえば『仮面ライダー』が

ホラーアクションと書かれていたときは「えっ」と思ったものでございます。

まぁ、ファンタジーとかミステリー、SFと同列の広い区分と考えれば

一応わかるものの、やはり……。

2019/10/10 ホラーって、

最後まで見ていないもののほうが怖いってことありますよねぇ。

『ウルトラQ』などは、かなり後になって最後まで見たら、

ラストがひどくシュールなオチになっているものとかあったりして、

「何コレ?」ってな気になったものでございます。

2019/10/13 台風が大型化しているのは、

太平洋の海面温度が高くなっているからだそうで、

これも地球温暖化の影響でございますな。

これでもし、

自分の国のためだけに各国が気象コントロールを始めたら

『ドッグワールド』(石ノ森章太郎)の人類破滅のシナリオに――。

2019/10/14 アドバンスト・ファイティング・ファンタジーの

妖術呪文(『ソーサリー』の呪文)は3文字の英語で表されておりますが、

これをなにかの頭文字と考えて正式名称を作り、

グレイルクエストの魔法と同じようにひらがな4文字ぐらいの

和訳の略称を作ったら面白そうな気がいたしますなぁ。

それとも逆に、グレイルクエストの魔法をAFFの妖術に組み込むとか。

原文の魔法の略称は、英語3文字か4文字なので、違和感はございませんでしょう。

ただ、「野菜友好術」とか『ソーサリー』で使えるのかなぁ?

『このすばTRPG』なら使えそうでございますが……。

2019/10/16 NHKBS『世界のドキュメンタリー ロボット兵器』を見ました。

手のひらサイズのヘリコプター型ドローンが出てきたときは

「おお、『電人ザボーガー』が現実に!」、

昆虫サイズのドローンに対しては

「蠅や蚊やゴキブリをモチーフにしているのか、悪の科学者っぽいなぁ」、

蜘蛛型のドローンについては、「タチコマみたい」

などと興味本位で見ていたのでございますが、

最後あたり、自分の考えで行動し行動パターンを成長させていく自立型ドローンを

人間は制御できるのか、という問題提起には目を引きました。

古くからSFにあるテーマではございますが、

それが実現しつつある現在、

いっそう深度を深めた問題となったような気がするのでございます。

で、今こそ『サイボーグ009』ではないかな~と。

自分たちの行動をすべて読み切って行動する敵は「天使編」の恐怖でございますし、

知性化機械はまさにブラックゴースト的ですしね。

知性と申しましても、コンピュータと人間のおつむでは、そもそも造りが違います。

自身で思考を発展させていく自立型と申しましても、

最初の方向付けはプログラミングされたものでございますからな。

人間と似た意思・感情というとらえ方は出来ないでしょう。

かといって、まったく理解不能というのもお話としてつまらない。

そのあたりになにか深化したやりとりが必要になってまいりましょうな。

結局は自分との対話ということになるのかも。

それは別として、

ブラックゴーストがどう関わってくるかも気になるところでございます。

自分の意思で行動する機械を管理できなくなったときどう出るかなど、

面白い話になりそうな気がするのでございますが。

2019/10/22 『ラブクラフト全集 2』

H・P・ラブクラフト(創元推理文庫/1976/8)ようやく読了。

創元のラブクラフト全集は、

2巻で挫折する人が多いとは聞いておりましたが本当ですなぁ。

「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」

の前半から中盤にすごく時間がかかってしまいました。

チャールズさんの行動の過程が丁寧で、同じような調子が続くため、

しおりをはさんでいないと

どこまで読んだのかがすっかりわからなくなるのでございます。

すっごく繰り返し読んでしまいました。

この物語、そのあたりを切り詰めて、

短編か中編にしてしまったほうがよい作品に思うのでごさいますが。

「クトゥルフの呼び声」のクトゥルフは

そんなに強そうな感じがいたしませんなぁ。

クトゥルフが具体的に書かれているせいもあって、

得体の知れなさが薄い気がいたします。

対象になっているのも漁船一隻だけでございますし……。

現れたらもっと、ものすごい天変地異が起こるものだとばかり思っておりました。

あと、クトゥルフのイラストってみんな同じ感じなので、

もっといろいろなイメージがあっていいのに、

とか思っていたのでございますが、

原作でかなりしっかりと描写されているために、

あまり自由に変更できないのでございますね。

もっと得体が知れない部分があった方が、怖そうなのに……。

2019/10/23 9/4に「腕に巻くライトをつけて、

パトロールカーの前を何度かとおったことがございますが、

止められることはございませんでした」と書きましたが、

ついに止められてしまいました。

雨の日だったからでございましょうかねぇか。

腕のライトの光の強さも薄くなっていたかも――。

いつもと違う区域だったので、

人によって解釈が違うということも考えられますし……。

まぁなぜかは分かりませんが。

とりあえず予備のライトは持っていたので、

乗っていくなとかいうことにはなりませんでしたが……

無かったらどうなってたんだろ?

2019/10/24 10/18。左薬指にケガ。爪をハスに切り、二針縫う。

骨には達していないみたいだし、あまり使わない指、

かつ大したことは無いとはいえ落ち込む。

2019/10/25 マグロは、冷凍保存技術が確立する1960年代より前は

下魚として扱われていたそうでございますな。

兼好法師の『徒然草』百十九段によりますと、

カツオもその昔はそうだったみたい。

当時鎌倉あたりで極上の魚とされるようになったけれど、

老人の話だと、こんなもの自分の若いころは、

それなりの身分の人が食べるものではなかった、と言ったと書いております。

末法となるとこんなものも上流階級にまで浸透するのだなぁ、

と仏門のかたらしくまとめておりますが、

となると今はさらにヨモスエ?

2019/10/29 西洋の中世の城は、防衛上の理由から、壁も厚く窓も小さい。

ガラスではなく、油をしみこませた布を貼って採光していたのだそうでございます

(『生活の世界歴史 6 中世の森の下で』

堀米庸三編(河出書房新社/昭和50年10月)。

ですから、中はかなり暗かったみたい――そりゃ暗いですよねぇ。

今の感覚からすると、こうした分厚い壁の暗い城は魔王の城で、

のちの時代の大きくガラス窓をとった宮殿やお城は、いい王様のお城という、

まぁ、そんなイメージでございますよね。

武器にしても、モンスターがこん棒で、人間が美しく鍛えられた剣というのも、

過去の野蛮な時代と新しい時代との対比という感じもいたします。

中世には鉄・鋼の剣が貴重で、

短剣というのははじめから短剣として作られたのではなく、

ほとんどが折れた長剣を改造して作られたものだということでございます。

ヨーロッパで鍛冶の技術が進化したのは12世紀。

軟鉄の中子を鋼で包み込む、日本刀の場合と同じ原理の鍛造法が定着したのが、

その頃だそうでございます。

それまでは、ダマス剣の名が高かったそうでございますが、

これは近東よりもたらされるもの。

かなり希少だったことでございましょう

2019/10/01 十月の国ーー

ミューズの神々の統(す)べる国。

永遠に静止せる時間の中、

子供の眼にのみ映る国。

そこにあるものはただ、

夢、恐怖、幻想……そして『ジュン』。

――朝日ソノラマ版『ジュン』

石森章太郎 のオビに書かれた、

永井豪先生の献辞でございます。

かっこいい。

永井豪先生じゃないみたい

(↑失礼)。

十月がミューズの月というのは、

ギリシア神話にあるんだろうな

と思っていたのですが、

そうじゃないみたいですね。

これ、「芸術の秋」からの連想だと

思うのですが、

そもそも「芸術の秋」という言葉が、

日本独特のものなのだそうでございます。

なんでも1918年に雑誌「新潮」で

「美術の秋」という言葉が使われたのが始まりなのだとか。

でも「芸術の秋」という言葉がなじんでいるせいか、

十月がミューズの月と言われるとしっくりきますよね。

2019/10/04 狼って、イギリスでは中世末に絶滅したんだそうですね

(『生活の世界歴史 6 中世の森の中で』堀米庸三編(河出書房/昭和50年10月)。

そういえば、イギリスの民間伝承で、狼男とかあまり聞かないような……。

2019/10/05 このブログの凡例:

引用の(……)は、一文以下、(中略)は一文以上の略を示しています。

出典データの日付は初版のものです。

出典データが不完全なものは、

昔とったメモにあったものなどで、ちゃんと引用先が書いてなかったものなどです。

それと、以前にも少し書きましたが、

ブログの記事中、不自然に文字が大きくなっているところがあったりしますが、

それはわたくしの本意とするところではありません。

なんかね、

一部を書き換えたとき、そこだけ文字が大きくなってしまうんですよねぇ。

ソースコードで編集できればそんなことないのでしょうけれど……。

直すのに手間だったりするので、そのままにしています。

2019/10/06 体の栄養になる食べ物が消費税8%のままだったら、

頭や心の栄養になる本も8%のままでいいのに――。

町の本屋さんにがんばって欲しいから、

ネット上で買う場合は10%、リアル店舗では8%とか。

栄養なんかにならなかったり、害になるものもあるからダメなのかなぁ。

まぁ、酒やたばこと同様に考えて、成人向けは対象外でよさそう。

それ以上は、どこかの団体で決めるとなると検閲になってしまいそうなので、

一律8%ということで。

食べ物だって食べ過ぎたら体に悪いものとかございますが、一律でございますからな。

2019/10/09 ホラーと申しますと、ものすごく気味の悪いものや、

どうにも救いのない話、後味の悪い作品といった狭い範囲なのでございますな、

わたくしのイメージするところは。

ですから、

敵をやっつけてハッピーエンドみたいな話にホラーと打たれているのは、

どうもピンとこない……。

たとえば『仮面ライダー』が

ホラーアクションと書かれていたときは「えっ」と思ったものでございます。

まぁ、ファンタジーとかミステリー、SFと同列の広い区分と考えれば

一応わかるものの、やはり……。

2019/10/10 ホラーって、

最後まで見ていないもののほうが怖いってことありますよねぇ。

『ウルトラQ』などは、かなり後になって最後まで見たら、

ラストがひどくシュールなオチになっているものとかあったりして、

「何コレ?」ってな気になったものでございます。

2019/10/13 台風が大型化しているのは、

太平洋の海面温度が高くなっているからだそうで、

これも地球温暖化の影響でございますな。

これでもし、

自分の国のためだけに各国が気象コントロールを始めたら

『ドッグワールド』(石ノ森章太郎)の人類破滅のシナリオに――。

2019/10/14 アドバンスト・ファイティング・ファンタジーの

妖術呪文(『ソーサリー』の呪文)は3文字の英語で表されておりますが、

これをなにかの頭文字と考えて正式名称を作り、

グレイルクエストの魔法と同じようにひらがな4文字ぐらいの

和訳の略称を作ったら面白そうな気がいたしますなぁ。

それとも逆に、グレイルクエストの魔法をAFFの妖術に組み込むとか。

原文の魔法の略称は、英語3文字か4文字なので、違和感はございませんでしょう。

ただ、「野菜友好術」とか『ソーサリー』で使えるのかなぁ?

『このすばTRPG』なら使えそうでございますが……。

2019/10/16 NHKBS『世界のドキュメンタリー ロボット兵器』を見ました。

手のひらサイズのヘリコプター型ドローンが出てきたときは

「おお、『電人ザボーガー』が現実に!」、

昆虫サイズのドローンに対しては

「蠅や蚊やゴキブリをモチーフにしているのか、悪の科学者っぽいなぁ」、

蜘蛛型のドローンについては、「タチコマみたい」

などと興味本位で見ていたのでございますが、

最後あたり、自分の考えで行動し行動パターンを成長させていく自立型ドローンを

人間は制御できるのか、という問題提起には目を引きました。

古くからSFにあるテーマではございますが、

それが実現しつつある現在、

いっそう深度を深めた問題となったような気がするのでございます。

で、今こそ『サイボーグ009』ではないかな~と。

自分たちの行動をすべて読み切って行動する敵は「天使編」の恐怖でございますし、

知性化機械はまさにブラックゴースト的ですしね。

知性と申しましても、コンピュータと人間のおつむでは、そもそも造りが違います。

自身で思考を発展させていく自立型と申しましても、

最初の方向付けはプログラミングされたものでございますからな。

人間と似た意思・感情というとらえ方は出来ないでしょう。

かといって、まったく理解不能というのもお話としてつまらない。

そのあたりになにか深化したやりとりが必要になってまいりましょうな。

結局は自分との対話ということになるのかも。

それは別として、

ブラックゴーストがどう関わってくるかも気になるところでございます。

自分の意思で行動する機械を管理できなくなったときどう出るかなど、

面白い話になりそうな気がするのでございますが。

2019/10/22 『ラブクラフト全集 2』

H・P・ラブクラフト(創元推理文庫/1976/8)ようやく読了。

創元のラブクラフト全集は、

2巻で挫折する人が多いとは聞いておりましたが本当ですなぁ。

「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」

の前半から中盤にすごく時間がかかってしまいました。

チャールズさんの行動の過程が丁寧で、同じような調子が続くため、

しおりをはさんでいないと

どこまで読んだのかがすっかりわからなくなるのでございます。

すっごく繰り返し読んでしまいました。

この物語、そのあたりを切り詰めて、

短編か中編にしてしまったほうがよい作品に思うのでごさいますが。

「クトゥルフの呼び声」のクトゥルフは

そんなに強そうな感じがいたしませんなぁ。

クトゥルフが具体的に書かれているせいもあって、

得体の知れなさが薄い気がいたします。

対象になっているのも漁船一隻だけでございますし……。

現れたらもっと、ものすごい天変地異が起こるものだとばかり思っておりました。

あと、クトゥルフのイラストってみんな同じ感じなので、

もっといろいろなイメージがあっていいのに、

とか思っていたのでございますが、

原作でかなりしっかりと描写されているために、

あまり自由に変更できないのでございますね。

もっと得体が知れない部分があった方が、怖そうなのに……。

2019/10/23 9/4に「腕に巻くライトをつけて、

パトロールカーの前を何度かとおったことがございますが、

止められることはございませんでした」と書きましたが、

ついに止められてしまいました。

雨の日だったからでございましょうかねぇか。

腕のライトの光の強さも薄くなっていたかも――。

いつもと違う区域だったので、

人によって解釈が違うということも考えられますし……。

まぁなぜかは分かりませんが。

とりあえず予備のライトは持っていたので、

乗っていくなとかいうことにはなりませんでしたが……

無かったらどうなってたんだろ?

2019/10/24 10/18。左薬指にケガ。爪をハスに切り、二針縫う。

骨には達していないみたいだし、あまり使わない指、

かつ大したことは無いとはいえ落ち込む。

2019/10/25 マグロは、冷凍保存技術が確立する1960年代より前は

下魚として扱われていたそうでございますな。

兼好法師の『徒然草』百十九段によりますと、

カツオもその昔はそうだったみたい。

当時鎌倉あたりで極上の魚とされるようになったけれど、

老人の話だと、こんなもの自分の若いころは、

それなりの身分の人が食べるものではなかった、と言ったと書いております。

末法となるとこんなものも上流階級にまで浸透するのだなぁ、

と仏門のかたらしくまとめておりますが、

となると今はさらにヨモスエ?

2019/10/29 西洋の中世の城は、防衛上の理由から、壁も厚く窓も小さい。

ガラスではなく、油をしみこませた布を貼って採光していたのだそうでございます

(『生活の世界歴史 6 中世の森の下で』

堀米庸三編(河出書房新社/昭和50年10月)。

ですから、中はかなり暗かったみたい――そりゃ暗いですよねぇ。

今の感覚からすると、こうした分厚い壁の暗い城は魔王の城で、

のちの時代の大きくガラス窓をとった宮殿やお城は、いい王様のお城という、

まぁ、そんなイメージでございますよね。

武器にしても、モンスターがこん棒で、人間が美しく鍛えられた剣というのも、

過去の野蛮な時代と新しい時代との対比という感じもいたします。

中世には鉄・鋼の剣が貴重で、

短剣というのははじめから短剣として作られたのではなく、

ほとんどが折れた長剣を改造して作られたものだということでございます。

ヨーロッパで鍛冶の技術が進化したのは12世紀。

軟鉄の中子を鋼で包み込む、日本刀の場合と同じ原理の鍛造法が定着したのが、

その頃だそうでございます。

それまでは、ダマス剣の名が高かったそうでございますが、

これは近東よりもたらされるもの。

かなり希少だったことでございましょう

うーん、

「ウィ オール リヴ イン ザ サブルーチン(We all live in the subroutine)」。

持っている「AhSKI!」誌を見ても、どこに載っているか分かりませんでした~!

もしかすると初期の「LOGin」誌だったか。

でもそうなると探すのはお手上げだなぁ。

theは要らなかったんだっけ? とか、yellowがついていたんだっけ? とか、

調べたかったのでございますが……。

英語、いい加減に覚えているからなぁ。

というわけで、せっかく探し出してきたので、

「AhSKI!」誌について少し触れてみることにいたしましょう。

まず、ASCII社というところから、

コンピュータ総合情報誌「ASCII」というものが出版されてございました。

コンピューターに本格的に関わっている方のための雑誌で、

それ以外の方にはちんぷんかんぷんという代物ですな。

読んで分かるところといえば、

コンピュータ文化について書かれた情報の部分などでございましょうか。

コンピュータに対する関心が一般にも広まった1980年代に、

そうした文化的な柔らかめの記事を中心に

別冊として出発したのが「LOGiN誌であり、

ファミコンブームの時代にそこからスピンオフしたのが「ファミコン通信」

――のちのファミ通でございますな――とまぁ、そんな流れでございます。

「AhSKI!」は、

そのお堅い雑誌のスタッフが

4月1日向けに作った

パロディ版でございますな。

最初は「ASCII」誌内で、

3号目から30ページ超ぐらい

(3~5(4は持っていないけれど)

号は16進でページが書かれていて

わかりにくい)

の薄い本として。

ただですねぇ、

このような雑誌でございますから

ホントに大きな本屋さんでしか

置いていないのでございますよ。

そんなわけで、

わたくしが所持しておりますのは、

3号・5号・6号・7号。

4号が抜けております。

もちろん本家である「ASCII」誌を、

まったくと言っていいほどわたくしは読んだことほとんどございません。

ただなんか、フリーセルの技術的と申しますか論理的な解説を、

多分立ち読みだと思うのでございますが見た記憶があるのですよねぇ。

調べてみますと、

「フリーセル」は、1978年か9年にPaul Alfilleさんという方が考案し、

PLATOシステム上でも作ったのが最初(元になったゲームはあるみたいですが)

みたいなので、当時最新だったのでございましょう。

それはさておき、パロディーは

元を読んでいなくても、楽しめるところは楽しめる。

つまらないところはつまらないというものでございます。

もちろん、分からないところもございますが……。

当時興味を引いたのは、まず、#3 p.19の「ロセオ」。

ルールは同じで、勝利条件が「石数が少ないこと」というゲームでございます。

「オセロ」に勝てない方は、誰かを相手に試してみてはいかがでしょう。

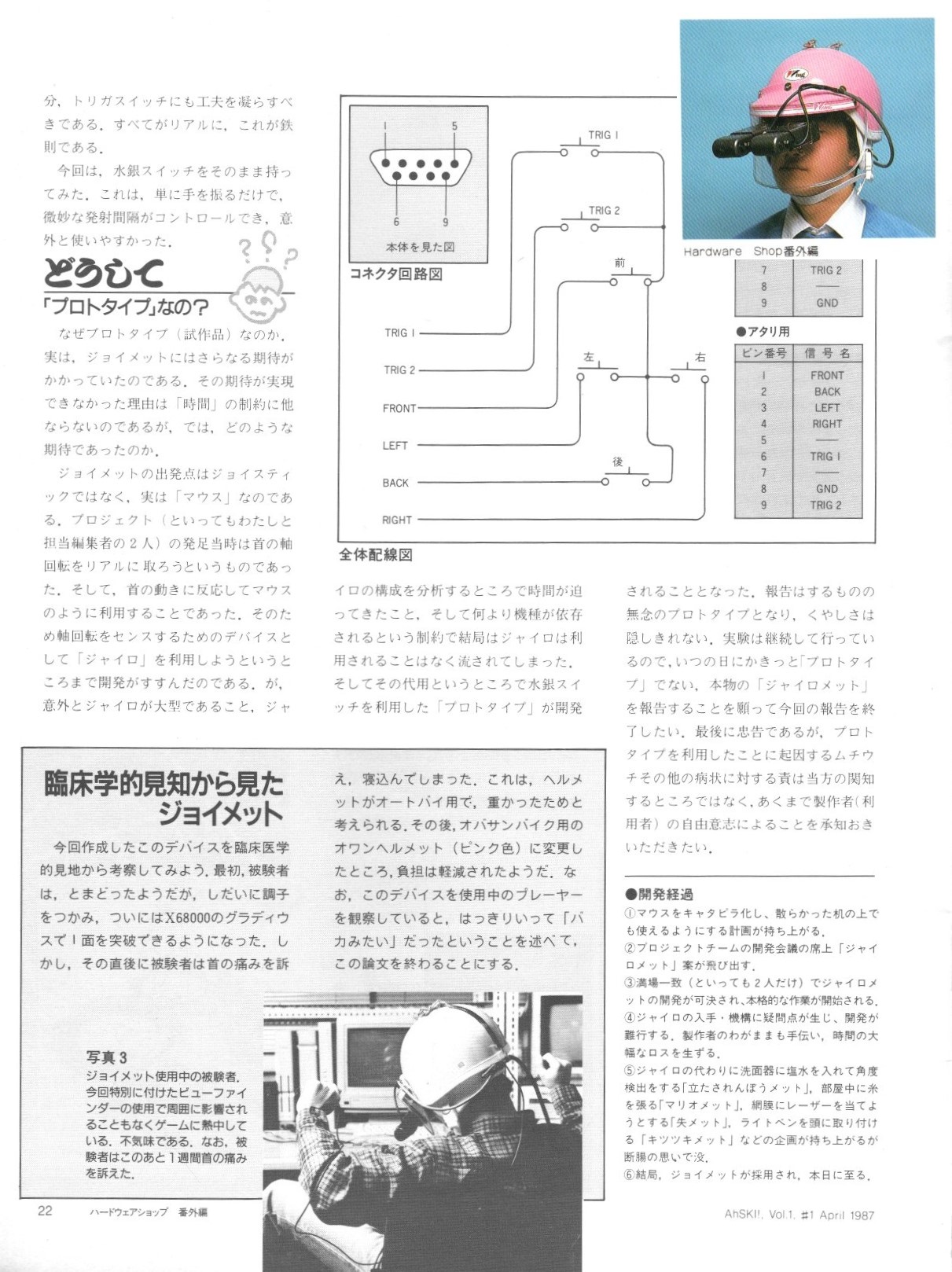

もうひとつは、復刊#1(6号)p.20の「ジョイメット」でございますな。

ヘルメットに水銀スイッチをつけ、頭を傾けることによって自機を操作するという、

ものでございます。

この号が出たのが、昭和62(1987)年。

ハングオンが1985年でございますから、

発想としては新しいとはいえないかもしれませんが、それでも相当新しい。

これがゲームボーイ「コロコロカービィ」の傾きセンサーとか

3DSのジャイロセンサーへとつながっていくんじゃないかと、

ひそかに思っているのでございます。

☆ 「LOGiN」誌1984/no.8 「特選”エレクトロ・玩具”大集合」p.106を見ていたら、

「キー操作のかわりに、

本体を左右にかたむけて、キャラクターを操作するスキーゲーム」、

"ハイパースキー"が紹介されておりました。

調べてみるとバンダイで発売していたLCDゲームみたい。

これの方が先だなぁ。

こういう、何がいちばんじゃないかとかいうのって、大抵足をすくわれますよね。

もっと前があるのかなぁ?

あとは……、こういうのってパロディ広告が面白いですよね、やっぱり。

当時を知らない方にどう映るかは存じませんが。

(と、ここで折りたたむことにいたします)

「ウィ オール リヴ イン ザ サブルーチン(We all live in the subroutine)」。

持っている「AhSKI!」誌を見ても、どこに載っているか分かりませんでした~!

もしかすると初期の「LOGin」誌だったか。

でもそうなると探すのはお手上げだなぁ。

theは要らなかったんだっけ? とか、yellowがついていたんだっけ? とか、

調べたかったのでございますが……。

英語、いい加減に覚えているからなぁ。

というわけで、せっかく探し出してきたので、

「AhSKI!」誌について少し触れてみることにいたしましょう。

まず、ASCII社というところから、

コンピュータ総合情報誌「ASCII」というものが出版されてございました。

コンピューターに本格的に関わっている方のための雑誌で、

それ以外の方にはちんぷんかんぷんという代物ですな。

読んで分かるところといえば、

コンピュータ文化について書かれた情報の部分などでございましょうか。

コンピュータに対する関心が一般にも広まった1980年代に、

そうした文化的な柔らかめの記事を中心に

別冊として出発したのが「LOGiN誌であり、

ファミコンブームの時代にそこからスピンオフしたのが「ファミコン通信」

――のちのファミ通でございますな――とまぁ、そんな流れでございます。

「AhSKI!」は、

そのお堅い雑誌のスタッフが

4月1日向けに作った

パロディ版でございますな。

最初は「ASCII」誌内で、

3号目から30ページ超ぐらい

(3~5(4は持っていないけれど)

号は16進でページが書かれていて

わかりにくい)

の薄い本として。

ただですねぇ、

このような雑誌でございますから

ホントに大きな本屋さんでしか

置いていないのでございますよ。

そんなわけで、

わたくしが所持しておりますのは、

3号・5号・6号・7号。

4号が抜けております。

もちろん本家である「ASCII」誌を、

まったくと言っていいほどわたくしは読んだことほとんどございません。

ただなんか、フリーセルの技術的と申しますか論理的な解説を、

多分立ち読みだと思うのでございますが見た記憶があるのですよねぇ。

調べてみますと、

「フリーセル」は、1978年か9年にPaul Alfilleさんという方が考案し、

PLATOシステム上でも作ったのが最初(元になったゲームはあるみたいですが)

みたいなので、当時最新だったのでございましょう。

それはさておき、パロディーは

元を読んでいなくても、楽しめるところは楽しめる。

つまらないところはつまらないというものでございます。

もちろん、分からないところもございますが……。

当時興味を引いたのは、まず、#3 p.19の「ロセオ」。

ルールは同じで、勝利条件が「石数が少ないこと」というゲームでございます。

「オセロ」に勝てない方は、誰かを相手に試してみてはいかがでしょう。

もうひとつは、復刊#1(6号)p.20の「ジョイメット」でございますな。

ヘルメットに水銀スイッチをつけ、頭を傾けることによって自機を操作するという、

ものでございます。

この号が出たのが、昭和62(1987)年。

ハングオンが1985年でございますから、

発想としては新しいとはいえないかもしれませんが、それでも相当新しい。

これがゲームボーイ「コロコロカービィ」の傾きセンサーとか

3DSのジャイロセンサーへとつながっていくんじゃないかと、

ひそかに思っているのでございます。

☆ 「LOGiN」誌1984/no.8 「特選”エレクトロ・玩具”大集合」p.106を見ていたら、

「キー操作のかわりに、

本体を左右にかたむけて、キャラクターを操作するスキーゲーム」、

"ハイパースキー"が紹介されておりました。

調べてみるとバンダイで発売していたLCDゲームみたい。

これの方が先だなぁ。

こういう、何がいちばんじゃないかとかいうのって、大抵足をすくわれますよね。

もっと前があるのかなぁ?

あとは……、こういうのってパロディ広告が面白いですよね、やっぱり。

当時を知らない方にどう映るかは存じませんが。

(と、ここで折りたたむことにいたします)

vol.180

この号の読者欄に載せていただいたのは、

vol.178 p.066からの「シャドウラン5th シナリオ キャベツ農場襲撃」

からのものでございます。

8月後半の「謎のまとめ」で野菜ネタがいくつかございましたのは、

もちろんこれのためでございます。

その中、8/21に書きました「サソリの毒を分泌するキャベツ」。

この毒は昆虫には効くけれど人間には無害だそうでございますが、

それができるということは

別の遺伝子組み換えを起こすウィルスを作れるってことでございますよねぇ。

サソリ毒のウィルスと同様に噴霧するだけで感染となれば、かなり脅威。

もっとも、生物兵器にはさらに空恐ろしいものもございましょうから……、

いや、なおのこと恐ろしい。

くわばらくわぱらでございますな。

というわけで、載せていただいた絵は、こんな感じ。

ここで育てられている覚醒キャベツ「メトセラ」

(メセトラとつい書き間違えてしまいそうになります)は、

《感化》のパワーを持つのだとか。

このキャベツを見ると食べたいという欲動にかられ、

食べるとキャベツの依存症になるのだそうでございます。

生きがいがキャベツのお世話をすることになり、食べるものもキャベツ……。

これはもう、

行き着くところまで行けば、キャベツに食べられたいと思うようになるのでは?

ということで、今回の絵となったわけでございます。

医薬品に使われる植物と申しますのは、

薬効が一定していた方がよろしいわけでして、

日照や養分も完全に管理された

本当に工場のような場所で作るのがよろしいようでございますな。

将来はますますそうなってまいりましょう。

とは申せ、無菌状態で水耕法、無菌状態の完全に管理された工場では、

野菜畑の感じはゼロでございますし、

シャドウランナーさんたちの活躍も、

普通の工場に潜入するみたいで味気ないものになってしまいます。

シナリオではそこら辺を考慮した工場の感じになっておりますな。

太陽と土の良さが見直されたとか、そんなこんなではございましょう。

絵のほうは、キャベツのガーディアンをメインに――。

ホントは

もっと見上げた感じのアングルで、巨大にしたかったのでございますが、

食べられている人を描いているうちに、

それに合わせたものとなってしまいましたねぇ。

一本足に見えますが、実は3本か4本脚。

おなかには芽キャベツをプロテクター風につけております。

スーパーマリオのパックンフラワーのように、

トゲを生やそうかとも思ったのでございますが、

ちょっと絵とあわなそうなのでやめておきました。

シャドウランナーさんたちは、

普段着で行動しているような気もしたのでございますが、

それだと危なく思えたので、

クラッシャー☆ジョウのクラッシュジャケット風のものを

着込んでいることにしておきました。

絵なので顔は見せておりますが、顔を隠すためのフード付き。

顔とか存在そのものは、ハッキングなんかでごまかすのかもしれませんが、

分からなくする要素が一つでもあった方が、

安心感と申しますか、そういうのございますよね。

本当は、農場の様子をしっかりと描きたがったのでございますが、

キャベツのガーディアンさんとシャドウランナーさんを描いたら、

それが大きくなりすぎてしまいましたねぇ。

ハガキ大ですとよくあることでございます。

完全管理された工場風の感じを残そうと、

最前列のキャベツはコンテナに収められ、

ベルトコンベア風のレーンに載せて管理されているという感じで描きました。

コンテナに収められているのは、

お隣のキャベツと影響し合わないためとか、収穫のしやすさとかもあるんじゃないかな。

自分で書いていてあいまいではございますが、

とにかくそれが、

ずっ~っと後ろのほうまで続いている感じをイメージしてくださいな。

キャベツのガーディアンさんは、

コンテナをよけつつその間を器用に歩いているのでございます。

この号の読者欄に載せていただいたのは、

vol.178 p.066からの「シャドウラン5th シナリオ キャベツ農場襲撃」

からのものでございます。

8月後半の「謎のまとめ」で野菜ネタがいくつかございましたのは、

もちろんこれのためでございます。

その中、8/21に書きました「サソリの毒を分泌するキャベツ」。

この毒は昆虫には効くけれど人間には無害だそうでございますが、

それができるということは

別の遺伝子組み換えを起こすウィルスを作れるってことでございますよねぇ。

サソリ毒のウィルスと同様に噴霧するだけで感染となれば、かなり脅威。

もっとも、生物兵器にはさらに空恐ろしいものもございましょうから……、

いや、なおのこと恐ろしい。

くわばらくわぱらでございますな。

というわけで、載せていただいた絵は、こんな感じ。

ここで育てられている覚醒キャベツ「メトセラ」

(メセトラとつい書き間違えてしまいそうになります)は、

《感化》のパワーを持つのだとか。

このキャベツを見ると食べたいという欲動にかられ、

食べるとキャベツの依存症になるのだそうでございます。

生きがいがキャベツのお世話をすることになり、食べるものもキャベツ……。

これはもう、

行き着くところまで行けば、キャベツに食べられたいと思うようになるのでは?

ということで、今回の絵となったわけでございます。

医薬品に使われる植物と申しますのは、

薬効が一定していた方がよろしいわけでして、

日照や養分も完全に管理された

本当に工場のような場所で作るのがよろしいようでございますな。

将来はますますそうなってまいりましょう。

とは申せ、無菌状態で水耕法、無菌状態の完全に管理された工場では、

野菜畑の感じはゼロでございますし、

シャドウランナーさんたちの活躍も、

普通の工場に潜入するみたいで味気ないものになってしまいます。

シナリオではそこら辺を考慮した工場の感じになっておりますな。

太陽と土の良さが見直されたとか、そんなこんなではございましょう。

絵のほうは、キャベツのガーディアンをメインに――。

ホントは

もっと見上げた感じのアングルで、巨大にしたかったのでございますが、

食べられている人を描いているうちに、

それに合わせたものとなってしまいましたねぇ。

一本足に見えますが、実は3本か4本脚。

おなかには芽キャベツをプロテクター風につけております。

スーパーマリオのパックンフラワーのように、

トゲを生やそうかとも思ったのでございますが、

ちょっと絵とあわなそうなのでやめておきました。

シャドウランナーさんたちは、

普段着で行動しているような気もしたのでございますが、

それだと危なく思えたので、

クラッシャー☆ジョウのクラッシュジャケット風のものを

着込んでいることにしておきました。

絵なので顔は見せておりますが、顔を隠すためのフード付き。

顔とか存在そのものは、ハッキングなんかでごまかすのかもしれませんが、

分からなくする要素が一つでもあった方が、

安心感と申しますか、そういうのございますよね。

本当は、農場の様子をしっかりと描きたがったのでございますが、

キャベツのガーディアンさんとシャドウランナーさんを描いたら、

それが大きくなりすぎてしまいましたねぇ。

ハガキ大ですとよくあることでございます。

完全管理された工場風の感じを残そうと、

最前列のキャベツはコンテナに収められ、

ベルトコンベア風のレーンに載せて管理されているという感じで描きました。

コンテナに収められているのは、

お隣のキャベツと影響し合わないためとか、収穫のしやすさとかもあるんじゃないかな。

自分で書いていてあいまいではございますが、

とにかくそれが、

ずっ~っと後ろのほうまで続いている感じをイメージしてくださいな。

キャベツのガーディアンさんは、

コンテナをよけつつその間を器用に歩いているのでございます。

了

ゲームブッククイズ(144)

次の魔法は、サラブックス版と創土社版、

それぞれの『魔界の地下迷宮』で使われる中級魔法です。

どれがどれに相応するか、すべて正しく選んでください。

次の魔法は、サラブックス版と創土社版、

それぞれの『魔界の地下迷宮』で使われる中級魔法です。

どれがどれに相応するか、すべて正しく選んでください。

A:ドラゴンファンタジー

1)錠前開け術

2)縮小帽子術

3)野菜友好術

4)瞬間空中浮遊術

5)E・J増強術

1)錠前開け術

2)縮小帽子術

3)野菜友好術

4)瞬間空中浮遊術

5)E・J増強術

B:グレイルクエスト

α)ふんわか!

β)なんとか!

γ)やさしさ!

δ)やくぶつ!

ε)ちぼちぼ!

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/20)

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<