2025/04/21 『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』見ました。2話。怪談話、真相、真相に触れずに納得させる説明と三段構えのお話になっているあたりが京極堂でございますな。それをコンパクトにまとめているのがちょっと感動。新鮮でございました。

ついでですので、同じ記事から、

「BUG NEWS」誌1986/4 特集「ゲームブック145冊」の

「PLAY THE BOOK ゲームブックで「本」が変わった!」(p-26-27) から、

やはり同じく社会思想社編集部長田中轟人氏のお言葉を抜き出してみましょう。

「ファミコン、パソコンゲームを本にしたようなものだと思ったので、

子供には売れるような気がしました。

しかし、2~3万でれば大成功だと思いました。

万一失敗しても文庫ならばリスクも少なくてすみますしーー」(p.26)

「BUG NEWS」誌1986/4 特集「ゲームブック145冊」の

「PLAY THE BOOK ゲームブックで「本」が変わった!」(p-26-27) から、

やはり同じく社会思想社編集部長田中轟人氏のお言葉を抜き出してみましょう。

「ファミコン、パソコンゲームを本にしたようなものだと思ったので、

子供には売れるような気がしました。

しかし、2~3万でれば大成功だと思いました。

万一失敗しても文庫ならばリスクも少なくてすみますしーー」(p.26)

「ファミコン、パソコンゲームのプレイヤーも多いようですが、潜在ゲーマーたちも

多いようです。ファミコン、パソコンは買えなくてもゲームブックなら買えるという

子供たちも多いですからね。これでファミコン、パソコンゲームで遊ぶのと同じような

面白さを味わっているのです」(p.27)

ここでいう「潜在ゲーマー」とは、「コンピューターゲームをやりたいと熱望している」

多いようです。ファミコン、パソコンは買えなくてもゲームブックなら買えるという

子供たちも多いですからね。これでファミコン、パソコンゲームで遊ぶのと同じような

面白さを味わっているのです」(p.27)

ここでいう「潜在ゲーマー」とは、「コンピューターゲームをやりたいと熱望している」

(同ページ)人たちぐらいの意味のようですな。

というわけで、少なくとも1986年はじめぐらいまでの時点では、

やはりゲームブックはコンピューターゲームの代価物という判断を、

社会思想社でもしていたということでございましょう。

それが冷静な判断だとは思います。

やはりゲームブックはコンピューターゲームの代価物という判断を、

社会思想社でもしていたということでございましょう。

それが冷静な判断だとは思います。

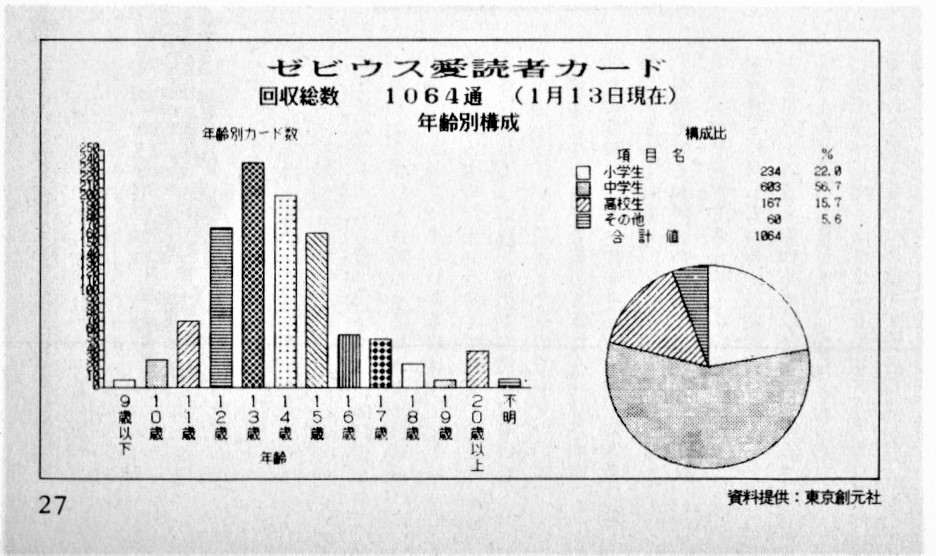

記事の下には、東京創元社の『ゼビウス』の愛読者カードの結果グラフが

掲載されておりますが、

中学生が半数以上。

小学六年生まで含めたら、7割はいっているのではないでしょうか。

『ゼビウス』という作品だからということもございましょうが、

「別の作品でも中学、高校、大学生が中心であることは変わりないようだ」

(同ページ)とございまして……。

掲載されておりますが、

中学生が半数以上。

小学六年生まで含めたら、7割はいっているのではないでしょうか。

『ゼビウス』という作品だからということもございましょうが、

「別の作品でも中学、高校、大学生が中心であることは変わりないようだ」

(同ページ)とございまして……。

そうした方の何割かが、このアンケート(1986/1)以降に

ファミコンなどを手に入れて、ゲームブックに接する時間を減らしていった

ということは、十分に考えられることではございましょう。

ファミコンなどを手に入れて、ゲームブックに接する時間を減らしていった

ということは、十分に考えられることではございましょう。

PR

「BUG NEWS」誌1986/4

特集「ゲームブック145冊」の

「PLAY THE BOOK ゲームブックで「本」が変わった!」(p-26-27)

を読んでおりましたところ、

次のような記事が目を引きました。

特集「ゲームブック145冊」の

「PLAY THE BOOK ゲームブックで「本」が変わった!」(p-26-27)

を読んでおりましたところ、

次のような記事が目を引きました。

「ペンギンブックス」の海外販売員が、

日本にゲームブックの話をもってきたのは、一昨年春ぐらいのことだ。

大手出版社もまわったが、「どこが面白いかわからない」と見向きもされなかった。

一冊目をだした社会思想社も出版を決意するまで半年近くかかっている。

「『火吹山の魔法使い』の解説を書いてもらった紀田順一郎さんに相談したところ

『面白いですよ』っていわれたんです。

でも『売れる』とは一言もおっしゃいませんでした(笑)」

(社会思想社編集部部長田中轟人)

日本にゲームブックの話をもってきたのは、一昨年春ぐらいのことだ。

大手出版社もまわったが、「どこが面白いかわからない」と見向きもされなかった。

一冊目をだした社会思想社も出版を決意するまで半年近くかかっている。

「『火吹山の魔法使い』の解説を書いてもらった紀田順一郎さんに相談したところ

『面白いですよ』っていわれたんです。

でも『売れる』とは一言もおっしゃいませんでした(笑)」

(社会思想社編集部部長田中轟人)

この一昨年と申すのは、この記事の1986年の一昨年(おととし)、

つまり1984年のことだと思うのでございますが、

春に話があって半年、ということは出版を決意したのは秋ごろ? となると、

その年の12月に刊行された『火吹山の魔法使い』は、

相当急ピッチで作られたのでございましょうな。

まぁ、決意までの期間、いろいろと動いてはいたのでございましょう。

つまり1984年のことだと思うのでございますが、

春に話があって半年、ということは出版を決意したのは秋ごろ? となると、

その年の12月に刊行された『火吹山の魔法使い』は、

相当急ピッチで作られたのでございましょうな。

まぁ、決意までの期間、いろいろと動いてはいたのでございましょう。

いや、それはともあれでございます。

「大手出版社もまわった」

そして、

「社会思想社も出版を決意するまで半年近くかかっ」た。

そして、

「社会思想社も出版を決意するまで半年近くかかっ」た。

と、いうことはですよ、つまりもしかすると、

『火吹山の魔法使い』は別の出版社から出ていた目もあるということでございます。

(ぎゃくに、社会思想社からもどこからも出なかったというファンブルも、

可能性としてはあったということでございますな)。

歴史にIFは禁物……、

でもだからこそ、そうした妄想は楽しいものでございます。

というわけで、もしも『火吹山の魔法使い』が他の出版社から出ていたら、

『火吹山の魔法使い』は別の出版社から出ていた目もあるということでございます。

(ぎゃくに、社会思想社からもどこからも出なかったというファンブルも、

可能性としてはあったということでございますな)。

歴史にIFは禁物……、

でもだからこそ、そうした妄想は楽しいものでございます。

というわけで、もしも『火吹山の魔法使い』が他の出版社から出ていたら、

というあり得たかもしれない過去を楽しんでみることにいたしましょう。

形態は、元がペーパーバックでございますから、

文庫か新書が妥当なところでございましょう。

「アドベンチャーブックス」の講談社や、

「ハローチャレンジャーシリーズ」の朝日ソノラマなどは、

やはりそのままペーパーバックスタイルでございましょうな。

いずれにせよ、フルカラー大型本とかは多分ないでしょうなぁ、残念。

ホビージャパンでしたら、

『ファイティング・ファンタジー』のルールブックと一緒に、

シミュレーションゲームと同じ大きさの箱に入れてーー、ということも

考えられますが、その場合も白黒でしょうな。

形態は、元がペーパーバックでございますから、

文庫か新書が妥当なところでございましょう。

「アドベンチャーブックス」の講談社や、

「ハローチャレンジャーシリーズ」の朝日ソノラマなどは、

やはりそのままペーパーバックスタイルでございましょうな。

いずれにせよ、フルカラー大型本とかは多分ないでしょうなぁ、残念。

ホビージャパンでしたら、

『ファイティング・ファンタジー』のルールブックと一緒に、

シミュレーションゲームと同じ大きさの箱に入れてーー、ということも

考えられますが、その場合も白黒でしょうな。

まっ普通、文庫か新書サイズでしょう!

となりますと、

東京創元社……は、なぜかなんとなく予想できるのでまぁいいでしょう。

東京創元社……は、なぜかなんとなく予想できるのでまぁいいでしょう。

早川書房(やはり、ハヤカワ文庫FTなのかなぁ)……、

角川書店(まだ、スニーカー文庫も、富士見ドラゴンノベルズも

ファンタジア文庫もない時代ですからねぇ)……。

学研……。西東社……。桐原書店……。

角川書店(まだ、スニーカー文庫も、富士見ドラゴンノベルズも

ファンタジア文庫もない時代ですからねぇ)……。

学研……。西東社……。桐原書店……。

訳者も気になります。

安田均先生が訳を担当した可能性も当然考えられますでしょうし、

ほかの……、いろいろな方の訳を想像してみるのも面白いかもしれません。

安田均先生が訳を担当した可能性も当然考えられますでしょうし、

ほかの……、いろいろな方の訳を想像してみるのも面白いかもしれません。

あの方が訳せば、こんな感じだろうか、

あの人なら……、と一流の訳者をあれこれ思い描くことでしょう。

あの人なら……、と一流の訳者をあれこれ思い描くことでしょう。

当時は、アカデミー出版が、シドニー・シェルダンの作品を

「超訳」で売っていたので、そういうのもアリかも。

あれは面白さのために意訳があったり、省略があったりするそうでございますからなぁ。

戦闘ルールとか面倒だから、

「超訳」で売っていたので、そういうのもアリかも。

あれは面白さのために意訳があったり、省略があったりするそうでございますからなぁ。

戦闘ルールとか面倒だから、

全部勝ったことにして、負けたほうの選択肢は全部削除しようとか?

ないかなぁ。

もしかすると、

完全に子供向けとして、「ですます」調で訳されていたかもしれませんな。

トールキン先生の小説『指輪物語』がそうでございましたし、

朝日ソノラマの『騎士ローラン 妖魔の森の冒険』もそうでございますからな。

完全に子供向けとして、「ですます」調で訳されていたかもしれませんな。

トールキン先生の小説『指輪物語』がそうでございましたし、

朝日ソノラマの『騎士ローラン 妖魔の森の冒険』もそうでございますからな。

そうそう。

もしかすると、二見書房から出ていたという可能性も――。

そうなりますと、

訳は変わってくるのかなぁ。

話自体も変わってくるのかなぁ。

巻末に「見てはいけないマップ」はつくのかなぁ。

イラストは変わるのかなぁ。

ザゴールさんもフーゴ・ハル先生がお描きになるのだろうか。

そうなりますと、

訳は変わってくるのかなぁ。

話自体も変わってくるのかなぁ。

巻末に「見てはいけないマップ」はつくのかなぁ。

イラストは変わるのかなぁ。

ザゴールさんもフーゴ・ハル先生がお描きになるのだろうか。

などと、いろいろと気になってまいりますな。

☆ いずれに想像しても、楽しいことではございますが、

ただ、『火吹山の魔法使い』についてはそれでいいとして、その後のことがございます。

はたして、あれだけの大ブームとなっただろうか。

そして、あれだけ長くシリーズが続いたかどうか。

たとえ、ブームが大きくても、

ある一定の巻数まで出したら、それ以降はやめちゃう出版社などはありそうですし、

ブームが去ったらとっとと終わりにしちゃうところもあるでしょうしな。

ただ、『火吹山の魔法使い』についてはそれでいいとして、その後のことがございます。

はたして、あれだけの大ブームとなっただろうか。

そして、あれだけ長くシリーズが続いたかどうか。

たとえ、ブームが大きくても、

ある一定の巻数まで出したら、それ以降はやめちゃう出版社などはありそうですし、

ブームが去ったらとっとと終わりにしちゃうところもあるでしょうしな。

そこまで考えると、本当にIFもIFでございますが……。

「テクノポリス」1985年3月号の

「TECHNO・FORUM」(p.110)には、

西東社の『大統領を捜せ!!』と『ウォー・ゲーム』の紹介、

それに西東社でストーリーを募集していることも告知しております。

ただの紹介記事でございますが、

「ナイコンの君でも十分、アドベンチャーゲームのフンイキを

手軽に味わえるという、画期的ゲームブックだ。」

となっておりまして……。

ナイコンという言葉は、分かりますよね?

主に経済的な理由で、マイコン(パーソナルコンピューター)を

もっていない方のことを、やや自嘲的に指した言葉でございます。

2月の18日頃に発売された(多分)3月号ですから、

書かれたのは『火吹山の魔法使い』発売直後ぐらいでございましょうか。

つまりこれは、

日本でのゲームブックの始まる時点から、

パソコンが普及すればそれは衰退するだろうということが暗に示されていた、

と申しますよりも、

ごく自然な流れと認識されていた、

ということでございましょう。

実際には、パソコンではなくて、

ファミコンをはじめとする家庭用ゲーム機が

席巻するようになったのでございますが。

このような紹介記事では致し方ございませんが、

ゲームブック独自の魅力については意識されておりませんですな。

「TECHNO・FORUM」(p.110)には、

西東社の『大統領を捜せ!!』と『ウォー・ゲーム』の紹介、

それに西東社でストーリーを募集していることも告知しております。

ただの紹介記事でございますが、

「ナイコンの君でも十分、アドベンチャーゲームのフンイキを

手軽に味わえるという、画期的ゲームブックだ。」

となっておりまして……。

ナイコンという言葉は、分かりますよね?

主に経済的な理由で、マイコン(パーソナルコンピューター)を

もっていない方のことを、やや自嘲的に指した言葉でございます。

2月の18日頃に発売された(多分)3月号ですから、

書かれたのは『火吹山の魔法使い』発売直後ぐらいでございましょうか。

つまりこれは、

日本でのゲームブックの始まる時点から、

パソコンが普及すればそれは衰退するだろうということが暗に示されていた、

と申しますよりも、

ごく自然な流れと認識されていた、

ということでございましょう。

実際には、パソコンではなくて、

ファミコンをはじめとする家庭用ゲーム機が

席巻するようになったのでございますが。

このような紹介記事では致し方ございませんが、

ゲームブック独自の魅力については意識されておりませんですな。

『人外魔境』小栗虫太郎

(河出文庫/2018/1)

(1939-1941 「新青年」)

小栗虫太郎先生の作品をお薦めするのは、

読みやすさからでも、面白さからでもございません。

読みやすいかと言えばその逆とも申せますし、

面白い本を探すのでしたら、ライトノベルから探した方がよろしいかも……。

そのあたりは、読者の嗜好があるのでなんとも申せませんが、一般的にはそうでしょう。

そうではなくて、やはりこの作者の魅力は、言葉の持つ喚起力。

外国語を訳した造語、あるいは造語にふられた外国語のルビ、

が、なんとも衒学的にして蠱惑的なのでございます。

一時期、ネーミング事典なるものが流行りましたな。

ああいうものは、急場の用には役立つかもしれませんが、

喚起力という点ではいかがでございましょうか?

それらしい単語を考え、それを外国語に当てはめていくだけでは、

イメージはさして飛躍していかないものではございませんでしょうか。

読みやすさからでも、面白さからでもございません。

読みやすいかと言えばその逆とも申せますし、

面白い本を探すのでしたら、ライトノベルから探した方がよろしいかも……。

そのあたりは、読者の嗜好があるのでなんとも申せませんが、一般的にはそうでしょう。

そうではなくて、やはりこの作者の魅力は、言葉の持つ喚起力。

外国語を訳した造語、あるいは造語にふられた外国語のルビ、

が、なんとも衒学的にして蠱惑的なのでございます。

一時期、ネーミング事典なるものが流行りましたな。

ああいうものは、急場の用には役立つかもしれませんが、

喚起力という点ではいかがでございましょうか?

それらしい単語を考え、それを外国語に当てはめていくだけでは、

イメージはさして飛躍していかないものではございませんでしょうか。

それに対して、小栗先生の言葉には、特に喚起力がございます。

ムラムブウエジ

悪魔の尿溜

ムラムブウエジ

悪魔の尿溜

リオ・フォルス・デイ・デイオス

神 々 の 狂 人

セミルク・シュアー

邪霊の棲家

プシパマーダ

花酔境

ガ ス

腐朽霧気

テラ・インコグニタ

未 踏 地 帯

セブルクルム・ルクジ

知られざる森の墓場

最初の数ページですが、ねっ、わくわくするような言葉が並ぶでしょう?

実際には、秘境冒険ものと申しましても、

完全なファンタジーではなく、現実を少し飛躍させた程度でございますから、

本文を読むとガッカリしてしまうこともございます。

(たとえば、「畸獣楽園(デーザ・バリモー)」なんて、

どんなすごいモンスターが登場するかと思いきや……)

ですから、作品を読むのではなくむしろ、こうした単語を抜き出して、

それがどんなところなのか、

自分が書くとしたら、どんな冒険をさせるだろうかなどと

想像を膨らませる方が楽しいかもしれませんな。

特に、ファイティング・ファンタジーのような、

ゴシックファンタジーなゲームブックをお書きになろうとしている方には、

作品アイデアの一助となるのではございませんでしょうか?

完全なファンタジーではなく、現実を少し飛躍させた程度でございますから、

本文を読むとガッカリしてしまうこともございます。

(たとえば、「畸獣楽園(デーザ・バリモー)」なんて、

どんなすごいモンスターが登場するかと思いきや……)

ですから、作品を読むのではなくむしろ、こうした単語を抜き出して、

それがどんなところなのか、

自分が書くとしたら、どんな冒険をさせるだろうかなどと

想像を膨らませる方が楽しいかもしれませんな。

特に、ファイティング・ファンタジーのような、

ゴシックファンタジーなゲームブックをお書きになろうとしている方には、

作品アイデアの一助となるのではございませんでしょうか?

ゲームブック以前

リドルストーリー

『謎の物語』

紀田順一郎 編 ちくま文庫 2012/2

リドルストーリー

『謎の物語』

紀田順一郎 編 ちくま文庫 2012/2

「女か虎か」

F・R・ストックトン 紀田順一郎訳

p.29-40

ゲームブック以前のゲームブック的なものについて、もう少し挙げてみましょう。

口承を発端とする文芸については、前に書きましたな。

聖書や古事記、それにさまざまな昔話などでございます。

それらは語られていくうちに、忘れられたり、付け加えられたり、

あるいは変えられたりすることが、意図のあるなしにかかわらずございます。

それが、ある書に曰くといった具合に集められるとあたかも

分岐する物語のようになるということですな。

p.29-40

ゲームブック以前のゲームブック的なものについて、もう少し挙げてみましょう。

口承を発端とする文芸については、前に書きましたな。

聖書や古事記、それにさまざまな昔話などでございます。

それらは語られていくうちに、忘れられたり、付け加えられたり、

あるいは変えられたりすることが、意図のあるなしにかかわらずございます。

それが、ある書に曰くといった具合に集められるとあたかも

分岐する物語のようになるということですな。

事典・辞書のたぐいについては書きましたでしょうか?

参考とする項目が、末尾や巻末、欄外などに示されていて、

それを読み継いでいくと、物語が展開するごとく

読む者を全く違った場所に連れて行ってしまう……。

それがゲームブック的だと申すのでございます。

参考とする項目が、末尾や巻末、欄外などに示されていて、

それを読み継いでいくと、物語が展開するごとく

読む者を全く違った場所に連れて行ってしまう……。

それがゲームブック的だと申すのでございます。

ただし、これらは意図的なものではございませんな。

というわけで今回は、小説として意図的に作られたもの。

「女か虎か」を取り上げてみることにいたしましょう。

「女か虎か」を取り上げてみることにいたしましょう。

この物語は、ご存じの方も多いのではございませんかな。

リドルストーリーの代表として知られた作品でございます。

リドルストーリーの代表として知られた作品でございます。

リドルストーリーと申すのは、

意図的に結末を明らかにせず、読者にゆだねるという形式の物語でございます。

意図的に結末を明らかにせず、読者にゆだねるという形式の物語でございます。

ただ、結末を明らかにしないというだけでは、

それはもう、ありとあらゆる……とはいかないまでも、

結構な割合のお話がそれに含まれてしまいますよね?

それはもう、ありとあらゆる……とはいかないまでも、

結構な割合のお話がそれに含まれてしまいますよね?

たとえば、たった二人生き残った主人公たちが、

難攻不落の敵要塞に向かって歩き出すところでエンドですとか。

ゾンビを掃討し、家族との再会を喜んでいると、

手前の地中から、腐った腕がヌッと出てきてエンドですとか。

難攻不落の敵要塞に向かって歩き出すところでエンドですとか。

ゾンビを掃討し、家族との再会を喜んでいると、

手前の地中から、腐った腕がヌッと出てきてエンドですとか。

そんなものまで入れたら、もうキリがございません。

やはり「リドル」というのですから、答、つまり結末ですが、

どちらなのか、あるいはなんなのか、読者に迷わせる要素がないといけないでしょう。

どちらなのか、あるいはなんなのか、読者に迷わせる要素がないといけないでしょう。

今回参考にした『謎の物語』の解説には、日本の作品の代表例として、

芥川龍之介先生の「藪の中」と、

五味康裕先生の「柳生連也斎」を挙げております。

これらも、7人の証言者、2人の対決、

どれが正しいのか読者を宙ぶらりんに置くという意味で、

この定義に当てはまりますな。

(もっとも、『謎の物語』掲載の作品には、

どうなのだろうと思うものもあったような……)

この、リドルストーリーという分野に挑戦した作品はいくつもございます。

形式の面白さゆえでございましょう、現在も書かれているようでございますな。

わたくしが読んだものですと、

『謎の謎その他の謎』山口雅也(早川書房/2012年8月)などがそれにあたります。

芥川龍之介先生の「藪の中」と、

五味康裕先生の「柳生連也斎」を挙げております。

これらも、7人の証言者、2人の対決、

どれが正しいのか読者を宙ぶらりんに置くという意味で、

この定義に当てはまりますな。

(もっとも、『謎の物語』掲載の作品には、

どうなのだろうと思うものもあったような……)

この、リドルストーリーという分野に挑戦した作品はいくつもございます。

形式の面白さゆえでございましょう、現在も書かれているようでございますな。

わたくしが読んだものですと、

『謎の謎その他の謎』山口雅也(早川書房/2012年8月)などがそれにあたります。

こうした作品は、今回取り上げる「女か虎か」が嚆矢……

と思ったのでございますが、 それ以前があるそうでございます。

マーク・トゥエイン先生の『恐ろしき、悲惨きわまる中世のロマンス』がそれ。

この『謎の物語』の最初に掲載されておりますな(大久保保博訳/p.9-28)。

と思ったのでございますが、 それ以前があるそうでございます。

マーク・トゥエイン先生の『恐ろしき、悲惨きわまる中世のロマンス』がそれ。

この『謎の物語』の最初に掲載されておりますな(大久保保博訳/p.9-28)。

ただですなぁ、これ。

一読、話題を呼ばなかった理由がわかるというものでございます。

というのも、最後が打ち明け話のようになっていて、

「一体どのようにすれば彼を(つまり彼女を)

いったいどうすればそこから救い出せるか判らないのだ」

と書かれており、作者が作品を放棄したかにみえるのですな。

加えて最後には、この作品の再掲の条件なども書いてございますし――。

要するに、失敗作か中途の作品と見られたのでございましょう。

一読、話題を呼ばなかった理由がわかるというものでございます。

というのも、最後が打ち明け話のようになっていて、

「一体どのようにすれば彼を(つまり彼女を)

いったいどうすればそこから救い出せるか判らないのだ」

と書かれており、作者が作品を放棄したかにみえるのですな。

加えて最後には、この作品の再掲の条件なども書いてございますし――。

要するに、失敗作か中途の作品と見られたのでございましょう。

さて、前置きはここまでにいたしまして、『女か虎か』でございます。

半未開の王国。そこでは野蛮な国王によって、とある裁判が実施されていた。

ある臣民が重大な罪で告発されると、彼は巨大な闘技場に連行される。

広い空間を隔ててその正面には二つの扉があり、

被告はそのどちらかを開くことが義務づけられている。

その片方には凶暴な虎が、

もう一方には王が被告にふさわしいと選んだ女性が待っている。

虎なら男はズタズタにされるだろうし、

女なら無罪を得ると同時に彼女と結婚しなければならない。

さて、この王国には一人の美丈夫の廷臣がいた。

彼は王の娘と相思相愛の仲となり、そのことが父王に知られてしまった。

彼はとらえられ、闘技場に送られることになったのだが……。

彼が開けた扉の先にいたのは、女か虎か?

ある臣民が重大な罪で告発されると、彼は巨大な闘技場に連行される。

広い空間を隔ててその正面には二つの扉があり、

被告はそのどちらかを開くことが義務づけられている。

その片方には凶暴な虎が、

もう一方には王が被告にふさわしいと選んだ女性が待っている。

虎なら男はズタズタにされるだろうし、

女なら無罪を得ると同時に彼女と結婚しなければならない。

さて、この王国には一人の美丈夫の廷臣がいた。

彼は王の娘と相思相愛の仲となり、そのことが父王に知られてしまった。

彼はとらえられ、闘技場に送られることになったのだが……。

彼が開けた扉の先にいたのは、女か虎か?

あらすじはこんな感じでございます。

これだけなら単なる当て物に過ぎないのでございますが、

ここでこの話を面白くしているのが、扉の向こうにいる女性の存在でございますな。

彼女と恋人は、好き合っているのではないかという疑心を、王の娘は抱きます。

時がたつに連れ、その疑心は次第に大きなものになっていき……。

二つの扉の前に立った男に、一瞬彼女は、右手を指して合図を送ります。

単純に考えれば、そちらがより安全な女のいる扉なのですが……。

嫉妬に狂った王女は、

いっそのこと男を虎に食い殺させることを選ぶのではないか……。

扉の向こうは、女か虎か。

これだけなら単なる当て物に過ぎないのでございますが、

ここでこの話を面白くしているのが、扉の向こうにいる女性の存在でございますな。

彼女と恋人は、好き合っているのではないかという疑心を、王の娘は抱きます。

時がたつに連れ、その疑心は次第に大きなものになっていき……。

二つの扉の前に立った男に、一瞬彼女は、右手を指して合図を送ります。

単純に考えれば、そちらがより安全な女のいる扉なのですが……。

嫉妬に狂った王女は、

いっそのこと男を虎に食い殺させることを選ぶのではないか……。

扉の向こうは、女か虎か。

その王の娘の考えがどうであろうか二択のまま宙ぶらりんにしておくことで

物語に深みが加わるわけでございます。

物語に深みが加わるわけでございます。

このあたり、ゲームブックなら、簡単ですな。

この選択肢のその先を、両方ながら書くこともできるわけでございますから。

でも、それで面白くなるかというと、そうではございませんでしょう。

書いたところで、女性と結ばれてめでたしめでたしか、

虎に食われてバッドエンドでございますから、

奥行きのある話にはなりそうもございません。

何か付け加わったとしても、蛇足になりそうでございますし。

でも、それで面白くなるかというと、そうではございませんでしょう。

書いたところで、女性と結ばれてめでたしめでたしか、

虎に食われてバッドエンドでございますから、

奥行きのある話にはなりそうもございません。

何か付け加わったとしても、蛇足になりそうでございますし。

まぁ、ゲームブックの場合、ゲームでもあるので、

そういう即物的なところは、ある意味必要ではございますが。

そういう即物的なところは、ある意味必要ではございますが。

もう一つ、ゲームブックとの違いは、

主人公が「君」ではないということでございます。

「果たして右手の扉から現れ出たものは、女であったか、それとも虎であったか?」

と、最後の一文がなっておりますように、

主人公の行動ではなく、状況を選ばせているのでございますな。

これは、ゲームブックとそれ以前を分ける

大きな違いと申してもよろしゅうございましょう。

『君ならどうする食糧問題』のような、国の運命を左右するようなゲームブックでも、

どういう政策をとるかを君が選ぶ、つまり主人公はきみという形式を取っております。

もちろん、ゲームブックにも状況を選ぶ場面があるものもございますが、

作品の中の限られた部分であり、

またそういう箇所は違和感を感じるものではないでしょうか?

主人公が「君」ではないということでございます。

「果たして右手の扉から現れ出たものは、女であったか、それとも虎であったか?」

と、最後の一文がなっておりますように、

主人公の行動ではなく、状況を選ばせているのでございますな。

これは、ゲームブックとそれ以前を分ける

大きな違いと申してもよろしゅうございましょう。

『君ならどうする食糧問題』のような、国の運命を左右するようなゲームブックでも、

どういう政策をとるかを君が選ぶ、つまり主人公はきみという形式を取っております。

もちろん、ゲームブックにも状況を選ぶ場面があるものもございますが、

作品の中の限られた部分であり、

またそういう箇所は違和感を感じるものではないでしょうか?

まぁ、作品についてはそのあたりにしておきましょう。

ゲームブックのファンなら、この作品を読んで思うことがございましょう。

ゲームブックのファンなら、この作品を読んで思うことがございましょう。

もしも自分が作品の主人公だったら、この場面どう切り抜けるか――。

「ウォーロック」誌の「編集部からの挑戦」を楽しみにしていた方なら、

読後すぐに考えていると思います。

読後すぐに考えていると思います。

そのあたりは、作者もよーく承知しているようでございまして、

扉をガンガンたたいたらどうだろう、

などと考えておりましたら、

分厚い革のカーテンを垂らしてあるので音は伝わらないとのこと。チッ。

その程度だっら、伝わるんじゃないかと思うのでございますが、

仕方がございませんな。

扉をガンガンたたいたらどうだろう、

などと考えておりましたら、

分厚い革のカーテンを垂らしてあるので音は伝わらないとのこと。チッ。

その程度だっら、伝わるんじゃないかと思うのでございますが、

仕方がございませんな。

実際、この謎に対しては、何人もの方が挑戦したようでございます。

そのうち、一番妥当と言われる解答が、後のほうに収められております。

「女と虎と」J・モフィット 仁賀克雄訳(p.53-106)。

ネット上でもそのあらすじは読めるかも? しれません。

「女と虎と」J・モフィット 仁賀克雄訳(p.53-106)。

ネット上でもそのあらすじは読めるかも? しれません。

この答、わたくしも思いついた……と思うのでございますが、

何か先にこれ読んでいたような気も……。

何か先にこれ読んでいたような気も……。

まぁ、残酷ではございますが、設問からして正しい答ではございますな。

ただし、答が正しくともそれが生き残る道であるかどうかは別問題でございまして――。

この解答編を書いた作者も、その点は見越しておりましたようで、

主人公は、さらに残酷な死刑を与えられることになるのでございます。

この解答編を書いた作者も、その点は見越しておりましたようで、

主人公は、さらに残酷な死刑を与えられることになるのでございます。

どういうことかと申しますれば、

カイヨワの『遊びと人間』で申しますところの

「アゴン」と「ミミクリ」でございますな。

ルールだけで考えれば正しいのでございますが、

王様の一存というルール外の要素が、それを上回って存在するため、

「女と虎と」の主人公は運命に負けたというわけでございます。

カイヨワの『遊びと人間』で申しますところの

「アゴン」と「ミミクリ」でございますな。

ルールだけで考えれば正しいのでございますが、

王様の一存というルール外の要素が、それを上回って存在するため、

「女と虎と」の主人公は運命に負けたというわけでございます。

つまり、扉を開けて虎が出てきた場合、

王様を満足させる方法で何とかしなければならないということでございます

が、それが難しい……。

一番いいのは、虎と直接戦って勝つということでございましょうが、

普通勝てませんもの。

王様を満足させる方法で何とかしなければならないということでございます

が、それが難しい……。

一番いいのは、虎と直接戦って勝つということでございましょうが、

普通勝てませんもの。

だからこそ成立している話とは申すものの、なかなかの難問ですな。

☆ ゲームブック以前。

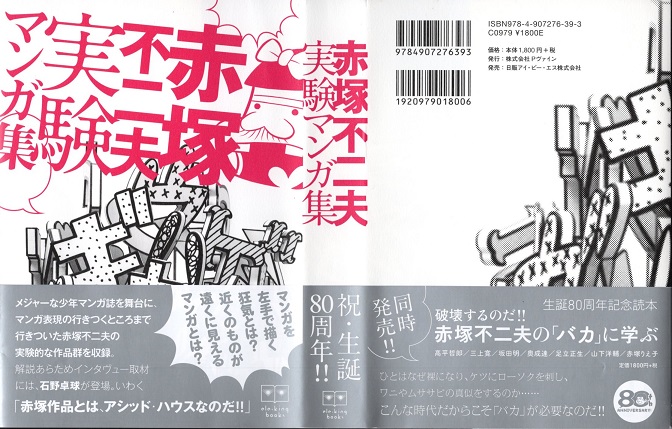

『赤塚不二夫実験マンガ集』

赤塚不二夫 赤塚りえ子監修 野田努編集

(ele-king books/2015/9)。

赤塚不二夫 赤塚りえ子監修 野田努編集

(ele-king books/2015/9)。

さて、前回紹介いたしました、

『赤塚不二夫劇場』のあとがきに、

赤塚先生は、次のようなことも書かれておられます。

『赤塚不二夫劇場』のあとがきに、

赤塚先生は、次のようなことも書かれておられます。

p.260

ぼくは作品をかく時、いつも読者をビックリさせてやろうと思う。

とてつもなく変なものをかいて、読者を困らせてやろうと考えるのだ。

決して笑わせてみようなんて思ったりはしない。

ワッ!

ウヘッ!

キモチワルーイ!

ゲゲーッ!

そう読者の方々が叫んでくれたら、シメたものなのだ。

笑いはそのあとに自然に生まれてくる。

とてつもなく変なものをかいて、読者を困らせてやろうと考えるのだ。

決して笑わせてみようなんて思ったりはしない。

ワッ!

ウヘッ!

キモチワルーイ!

ゲゲーッ!

そう読者の方々が叫んでくれたら、シメたものなのだ。

笑いはそのあとに自然に生まれてくる。

赤塚マンガは、そのように理解すればよいのでございますな。

さて、そんな赤塚先生の「変な」マンガを集めたのが、

今回紹介いたします、『赤塚不二夫実験マンガ集』でございます。

本当に実験的なもくろみを持って描いたのか、

それともただの思いつきか、

はたまた単なる手抜きなのか……。

それはわたくしには分かりません。

おそらくそのすべてなのでございましょう。

今回紹介いたします、『赤塚不二夫実験マンガ集』でございます。

本当に実験的なもくろみを持って描いたのか、

それともただの思いつきか、

はたまた単なる手抜きなのか……。

それはわたくしには分かりません。

おそらくそのすべてなのでございましょう。

左手で描いたり、

下描きのアタリだけのコマがいくつもあったり、

原寸大と称して、顔だけアップの見開きを6ページにわたって続けたり

(=コマで言えば3コマなのですが)、

夏バテということで、キャラクターを棒人間にしてみたり……。

下描きのアタリだけのコマがいくつもあったり、

原寸大と称して、顔だけアップの見開きを6ページにわたって続けたり

(=コマで言えば3コマなのですが)、

夏バテということで、キャラクターを棒人間にしてみたり……。

思いついたアイデアをそのまま描いてみたというような作品が並びます。

無名の人がこんなことをやったら、

フザケているのかとでもどやされそうなところでございますが、

赤塚先生だからフザケていてもしょうがないかということになるのでございますな。

しかも意外と着地させている。

そこらへんは、これらの作品が単なる思いつきや手抜きではなく、

作品として成立しているところでございますな。

無名の人がこんなことをやったら、

フザケているのかとでもどやされそうなところでございますが、

赤塚先生だからフザケていてもしょうがないかということになるのでございますな。

しかも意外と着地させている。

そこらへんは、これらの作品が単なる思いつきや手抜きではなく、

作品として成立しているところでございますな。

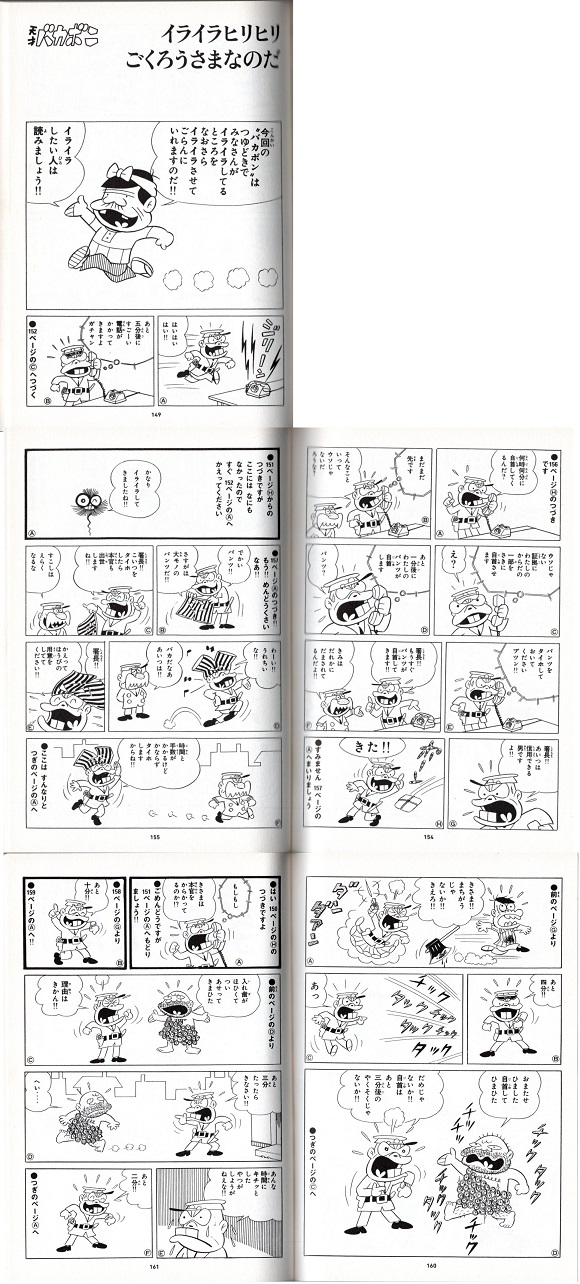

今回取り上げます、

「イライラヒリヒリごくろうさまなのだ」もそんな一つ。

初出が「少年マガジン」1973/7というのでございますから、

ゲームブックの10年以上前でございますな。

マンガの各コマには、アルファベットが小さく書かれていて、

ときどき、何ページのどこ(アルファベット)に続く、と書かれているので、

その指示に従って、読み進めていくという形式でございます。

選択肢はございませんが、感覚はゲームブックと同じですよね。

そのあっちへ行ったりこっちへ行ったりが、面倒くさいだろう、

イライラヒリヒリするだろうというのでございますが、

むしろ、そのページをめくる感覚が、面白いと思うのでございますけれどねぇ。

もちろん主人公は「きみ」ではございません。

これからも出てくると存じますが、

ゲームブック以前とゲームブックのちがいは、

分岐があっても自分が主人公ではないということが一つとしてございますな。

お話は、おまわりさんが予告してきた犯人の自首を待つ、というものでございます。

「イライラヒリヒリごくろうさまなのだ」もそんな一つ。

初出が「少年マガジン」1973/7というのでございますから、

ゲームブックの10年以上前でございますな。

マンガの各コマには、アルファベットが小さく書かれていて、

ときどき、何ページのどこ(アルファベット)に続く、と書かれているので、

その指示に従って、読み進めていくという形式でございます。

選択肢はございませんが、感覚はゲームブックと同じですよね。

そのあっちへ行ったりこっちへ行ったりが、面倒くさいだろう、

イライラヒリヒリするだろうというのでございますが、

むしろ、そのページをめくる感覚が、面白いと思うのでございますけれどねぇ。

もちろん主人公は「きみ」ではございません。

これからも出てくると存じますが、

ゲームブック以前とゲームブックのちがいは、

分岐があっても自分が主人公ではないということが一つとしてございますな。

お話は、おまわりさんが予告してきた犯人の自首を待つ、というものでございます。

そのイライラした感覚を、この形式で表現したのかもしれません。

ただ、この作品、ボーッと読んでいる分には、

別に指示に従って記号を追わなくても、なんとな~く読めてしまうのでございますよね。

話が大きく展開するということもございませんのでそうなるのでございましょうな。

ただ、この作品、ボーッと読んでいる分には、

別に指示に従って記号を追わなくても、なんとな~く読めてしまうのでございますよね。

話が大きく展開するということもございませんのでそうなるのでございましょうな。

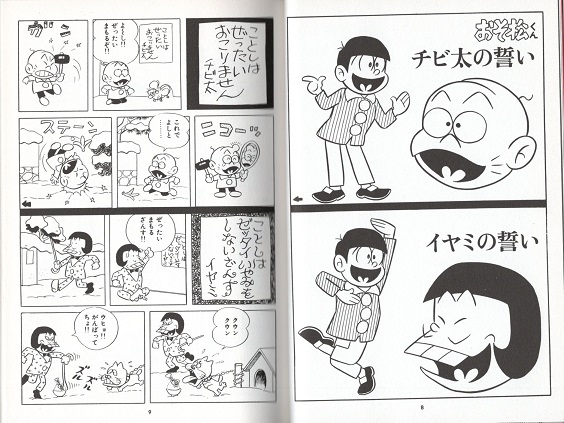

なお、この作品集には、

「チビ太の誓い イヤミの誓い」

という話も、収録されております。

こちらのほうは、「少年サンデー」の1967/1。

上段はチビ太が主人公、下段がイヤミと、

上下別に話が展開して行くものでございます。

ゲームブック風と称して、こんな形式で展開するマンガってございますよね。

分岐の前に選択肢があって、読者に選ばせるという形式にしていることが、

かろうじてゲームブック的と申せるでしょうが……。

でも、そういうのって、ふつう両方読んじゃいますよね。

この形式は、小説でもいくつか見かけます。

ちゃんと調べていないので確かなことは申せませんが、

ですからおそらく、この作品が最初というわけではないでしょう。

こちらのほうは、「少年サンデー」の1967/1。

上段はチビ太が主人公、下段がイヤミと、

上下別に話が展開して行くものでございます。

ゲームブック風と称して、こんな形式で展開するマンガってございますよね。

分岐の前に選択肢があって、読者に選ばせるという形式にしていることが、

かろうじてゲームブック的と申せるでしょうが……。

でも、そういうのって、ふつう両方読んじゃいますよね。

この形式は、小説でもいくつか見かけます。

ちゃんと調べていないので確かなことは申せませんが、

ですからおそらく、この作品が最初というわけではないでしょう。

ゲームブッククイズ(105)

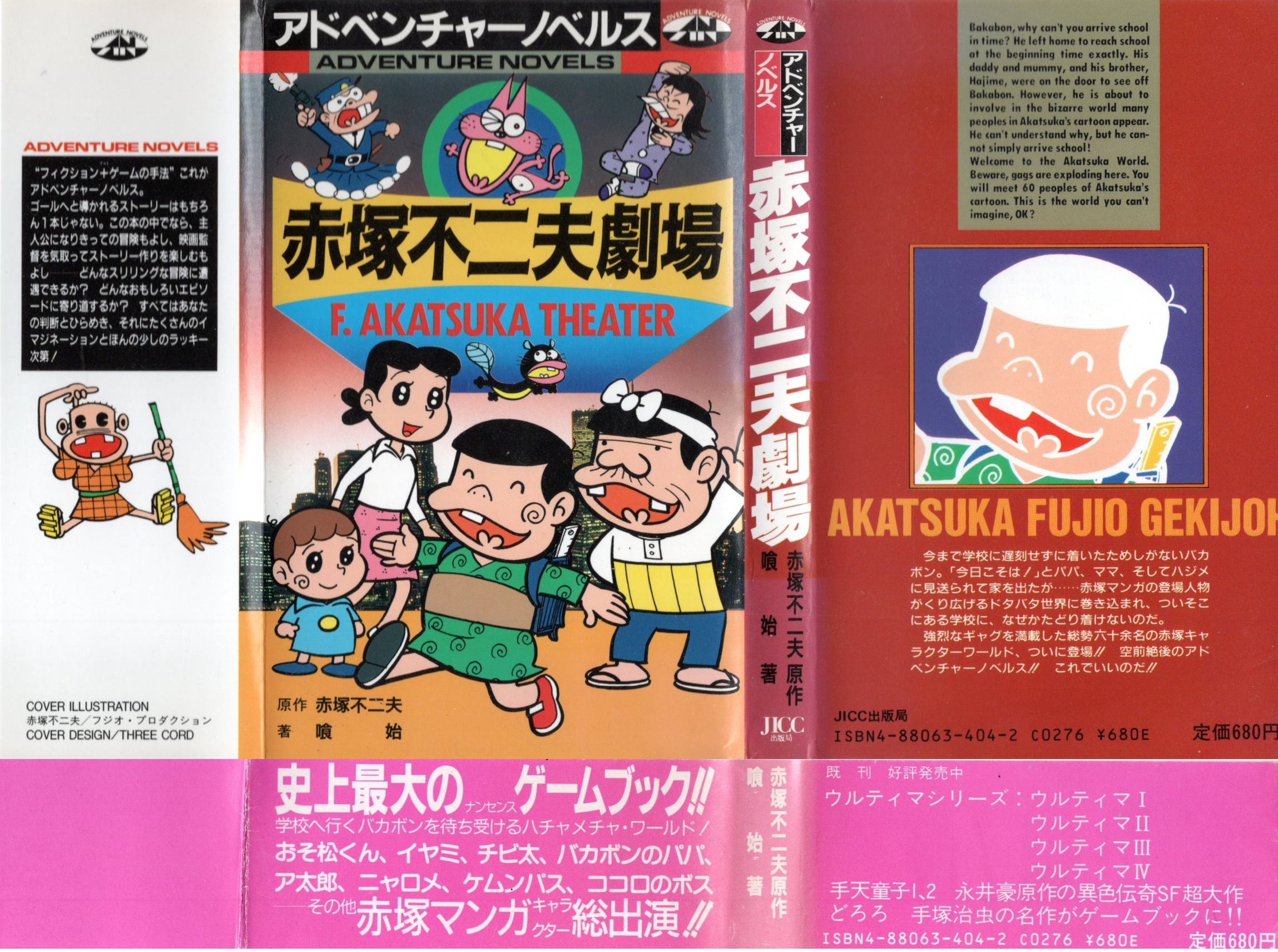

『赤塚不二夫劇場』

喰始著(JICC/1988/6)。

登校時間をすでに過ぎてしまったことを知ったバカボンは、

学校に遅刻しないためにタイムマシンに乗って、過去にさかのぼることにする。

さて、そのタイムマシンの持ち主は誰?

『赤塚不二夫劇場』

喰始著(JICC/1988/6)。

登校時間をすでに過ぎてしまったことを知ったバカボンは、

学校に遅刻しないためにタイムマシンに乗って、過去にさかのぼることにする。

さて、そのタイムマシンの持ち主は誰?

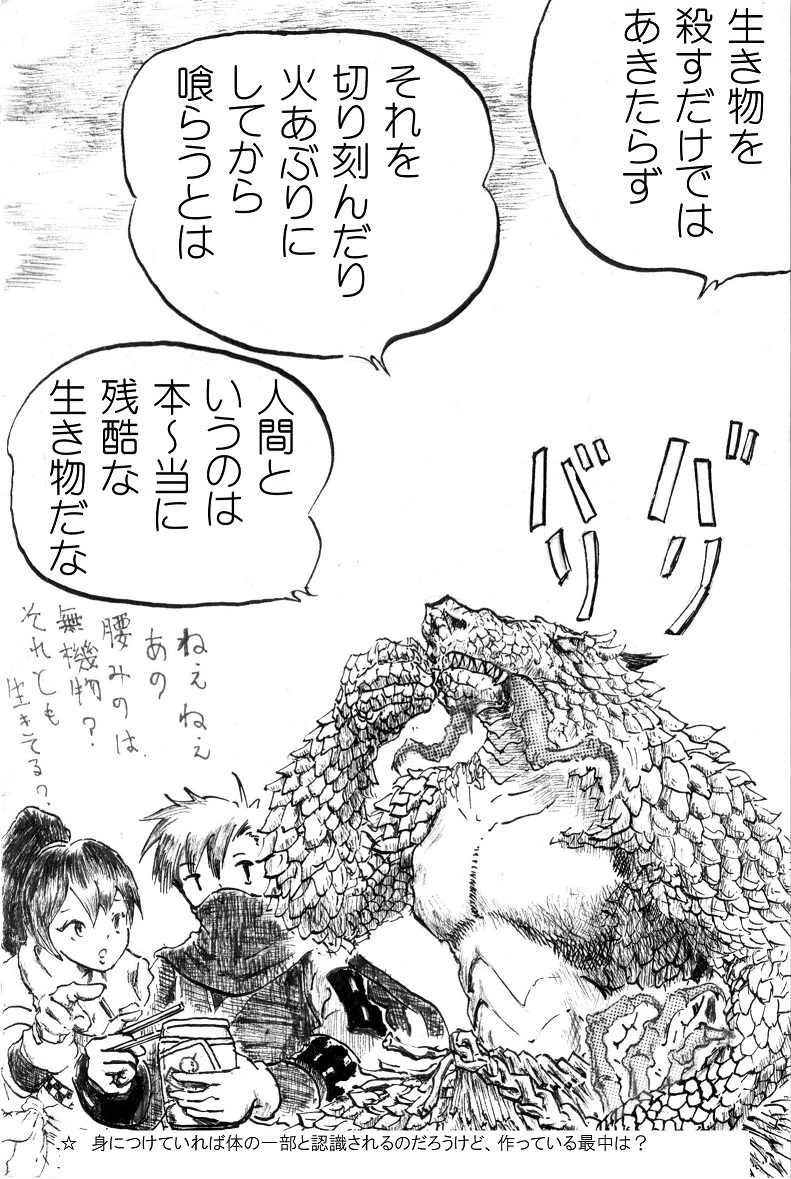

☆ というわけで、

Role&Rollvol.165の読者欄に載せていただいた、

「TORGリプレイ ロケットウォーズ」に関する絵でございます。

リプレイはふつう早くに読むものなのですが、

このときはなぜか、最後になってしまいました。

「TORG」に関しては、むかし、雑誌の紹介記事を読んだことがございますが、

そのときはまったくピンと来ませんでしたなぁ……。

こんなに特徴的なTRPGだとは、ちっとも思っておりませんでした。

「ウィキペディア」によると、「カオスフレア」に影響を与えているとか。

そーなのかー。

Role&Rollvol.165の読者欄に載せていただいた、

「TORGリプレイ ロケットウォーズ」に関する絵でございます。

リプレイはふつう早くに読むものなのですが、

このときはなぜか、最後になってしまいました。

「TORG」に関しては、むかし、雑誌の紹介記事を読んだことがございますが、

そのときはまったくピンと来ませんでしたなぁ……。

こんなに特徴的なTRPGだとは、ちっとも思っておりませんでした。

「ウィキペディア」によると、「カオスフレア」に影響を与えているとか。

そーなのかー。

世界のさまざまな地域で、それぞれ異なった法則が存在するというのは、

楽しいですな。

それがまた、極端なものなだけに、突っ込みがいもあるという。

たとえば、神崎さんの持っている資料は無事なのか。

手放すと紙は腐り始めるっておっしゃっておりますものねぇ。

服とかもおいそれとは脱げないのでは?

ただ、札束や証券は大丈夫みたい(p.123)ですから、

どうなるかは、認識の問題ということなのでございましょうな。

いずれにせよ、

端から見ている分には面白いですけれど、

実際にはなかなか大変な世界といった感がございますな。

楽しいですな。

それがまた、極端なものなだけに、突っ込みがいもあるという。

たとえば、神崎さんの持っている資料は無事なのか。

手放すと紙は腐り始めるっておっしゃっておりますものねぇ。

服とかもおいそれとは脱げないのでは?

ただ、札束や証券は大丈夫みたい(p.123)ですから、

どうなるかは、認識の問題ということなのでございましょうな。

いずれにせよ、

端から見ている分には面白いですけれど、

実際にはなかなか大変な世界といった感がございますな。

ゲームブッククイズ(104)

.献辞に

「この作品を J・H・ブレナン先生 に捧ぐ」

と書かれている小説、

「PG14」

日野亘(桜の杜文庫/一二三書房 2014/7)。

作中に登場する「本」の「選択視」には、

パラグラフの並び順に関して、法則というか、ある傾向が存在する。

その傾向とは何か。

日野亘(桜の杜文庫/一二三書房 2014/7)。

作中に登場する「本」の「選択視」には、

パラグラフの並び順に関して、法則というか、ある傾向が存在する。

その傾向とは何か。

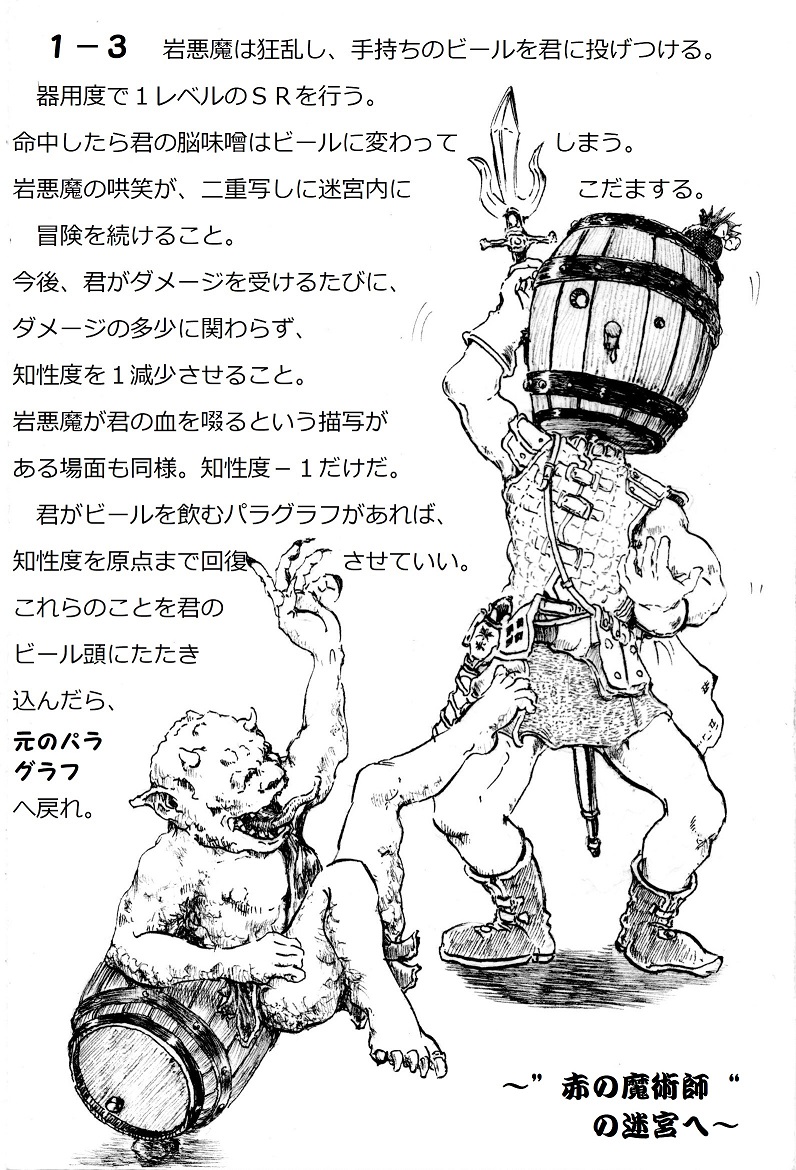

無敵の万太郎とシックス・パックの珍道中(ワンダリング・アドベンチャー)

~”赤の魔術師“の迷宮へ~

著:岡田和晃 イラスト:DON-CHANG

「ウォーロック・マガジン」vol.1 p.70

~”赤の魔術師“の迷宮へ~

著:岡田和晃 イラスト:DON-CHANG

「ウォーロック・マガジン」vol.1 p.70

7月7日に「ウォーロック・サロン」宛てに、

この絵をおまけにして感想を送ろうとしたのでございますが、

めーらーでーもんさんが、送れなかったよ、と。

何でもサーバービジーとか。

日を変えて何回か再試行したのでございますが、結果は同じ。

この絵をおまけにして感想を送ろうとしたのでございますが、

めーらーでーもんさんが、送れなかったよ、と。

何でもサーバービジーとか。

日を変えて何回か再試行したのでございますが、結果は同じ。

きっと締め切りが終わったのでしょうな、と判断し、

こちらへとあいなりました。

2号の話が、ネット上で出てきたので、そろそろ送らなければ、

と思ったのでございますけどねぇ……。

こちらへとあいなりました。

2号の話が、ネット上で出てきたので、そろそろ送らなければ、

と思ったのでございますけどねぇ……。

☆「ウォーロック・サロン」のお題、

「掲載して欲しいシナリオ」については、

「過去のアトランティスを舞台としたもの」とか、

「ブリスちゃん

(「私はこうしてバルサスした・ソーサリーした」の女主人公)について回る旅」

(ブリスちゃんが「お前ら見てないで戦闘に参加しろ!」とか言ってるの)

とか考えはいたしましたが……、この設問に対する答ではないような気も……。

「掲載して欲しいシナリオ」については、

「過去のアトランティスを舞台としたもの」とか、

「ブリスちゃん

(「私はこうしてバルサスした・ソーサリーした」の女主人公)について回る旅」

(ブリスちゃんが「お前ら見てないで戦闘に参加しろ!」とか言ってるの)

とか考えはいたしましたが……、この設問に対する答ではないような気も……。

☆ というわけで、おまけの絵でございます。

「無敵の万太郎」さんが、

1-3程度のことで死んでしまうのでは情けないので、描いてみました。

これからは「ビール万太郎」として、

「ビールマンスピン」を必殺技に戦えば……、

ビールの脳がこぼれちゃう~~。

「無敵の万太郎」さんが、

1-3程度のことで死んでしまうのでは情けないので、描いてみました。

これからは「ビール万太郎」として、

「ビールマンスピン」を必殺技に戦えば……、

ビールの脳がこぼれちゃう~~。

ゲームブックとしてではなく、TRPGで遊ぶのならば、

知性度が低下する演技をプレイヤーの方には要求したいものでございますな。

知性度が低下する演技をプレイヤーの方には要求したいものでございますな。

ゲームブッククイズ(103)

『鉄拳3』

構成・文 エムズカンパニー+森脇広平

(小学館ゲームブック/1997/12)。

三島平八さんのペットのくま。

その母親も平八さんのペットだったが、

さて、そのお母さんの好きな食べ物と言えば何?

『鉄拳3』

構成・文 エムズカンパニー+森脇広平

(小学館ゲームブック/1997/12)。

三島平八さんのペットのくま。

その母親も平八さんのペットだったが、

さて、そのお母さんの好きな食べ物と言えば何?

「ウォーロック・マガジン」vol.1をつまみ読み。

タイタンの放浪者先生の「未訳FF紹介」(p.97)を読むまで、

ザゴール(Zagor)さんにオルドラン(Oldoran)なんて

ファーストネームがあること、知らなかったよ~。

(あれ、でもAFF2版のシナリオ

『火吹山の魔法使い』にも書いてある……。忘れてました)

でも、

と、いうことは、

イニシャルは”OZ“!

タイタンの放浪者先生の「未訳FF紹介」(p.97)を読むまで、

ザゴール(Zagor)さんにオルドラン(Oldoran)なんて

ファーストネームがあること、知らなかったよ~。

(あれ、でもAFF2版のシナリオ

『火吹山の魔法使い』にも書いてある……。忘れてました)

でも、

と、いうことは、

イニシャルは”OZ“!

つまりザゴールさんは『オズの魔法使い』

……と申しますか、

「魔法使いオズ」ってことになりますな。

でもそれだと、正体が貧相な老人ということに……。

……。

あっ、合ってるのか。

(えっ?

ザゴールさんは、ウィザードじゃない?

ウォーロックだって。

まぁ、気にしない気にしない。)

『モンスター事典』

M・ガスコイン編 浅羽莢子訳(社会思想社/1986/10)の

p.15「危険にみちた世界」を読むと、

タイタン世界が、まさに過酷な世界だということがよく分かります。

その結びの言葉、

「アランシアかカーカバードを訪ねてみさえすれば、君にも容易に理解できるだろう。

土地の住人で三十歳を無事に迎えられる者の少ないわけを……。」

は、FFシリーズを一回でもズルしないでやったことのある、

あるいはやろうとしたことのある方なら、身に染みておわかりのことと存じます。

まぁ、その割には、

サンプルキャラクターには、けっこうオヤジキャラがいたり……。

まぁ、みなさん好きなのでしょうな、人とは違う個性が。

ですから、リプレイなどで、

若いキャラクターばかりなのはおかしいと目くじらを立てる方がいるとすれば、

それこそおかしいということなのでございます。

また、30歳ぐらいまでなら、

経験による成長というのも、そんなに理不尽ではない気がいたしますな。

M・ガスコイン編 浅羽莢子訳(社会思想社/1986/10)の

p.15「危険にみちた世界」を読むと、

タイタン世界が、まさに過酷な世界だということがよく分かります。

その結びの言葉、

「アランシアかカーカバードを訪ねてみさえすれば、君にも容易に理解できるだろう。

土地の住人で三十歳を無事に迎えられる者の少ないわけを……。」

は、FFシリーズを一回でもズルしないでやったことのある、

あるいはやろうとしたことのある方なら、身に染みておわかりのことと存じます。

まぁ、その割には、

サンプルキャラクターには、けっこうオヤジキャラがいたり……。

まぁ、みなさん好きなのでしょうな、人とは違う個性が。

ですから、リプレイなどで、

若いキャラクターばかりなのはおかしいと目くじらを立てる方がいるとすれば、

それこそおかしいということなのでございます。

また、30歳ぐらいまでなら、

経験による成長というのも、そんなに理不尽ではない気がいたしますな。

ただ、人間に関しては、それでいいとして、他の種族でございます。

ドワーフーーあれ書いてないやーーは、ともかくとして、

エルフは長命種族と謳(うた)われております。

でも別に、『アドヴァンスト・ファイティング・ファンタジー』でも、

それほど優遇されているわけではございませんよね。

冒険の旅に出れば、死ぬ確率はほぼ一緒。

ですから、冒険に関わっている時間は、

長命かどうかにかかわらず、平均すれば種族の差などないと言えると思います。

で、そこで冒険年齢という考えが生まれます。

そのヒーローが冒険を始めてから何年たつかということでございますな。

エルフなどは、その前は、森の中に引きこもっていたとかでございましょう。

この冒険年齢、経験点と比例するのでは?

だったら特に考える必要もないんじゃあ……。

というお考えもあるかと存じますが、そんなことはございません。

経験点がないのに、長い経験年齢だったら、

大した活躍をしてこなかったとか、失敗続きだったということですし、

逆についこの間冒険をはじめた経験年齢0なのに、それなりの実力を積んでいれば、

短い間に困難な旅を切り抜けてきたことになりましょう。

冒険年齢を設定することは、

そういうイメージ作りの一助になるのでは、と思う次第でございます。

ドワーフーーあれ書いてないやーーは、ともかくとして、

エルフは長命種族と謳(うた)われております。

でも別に、『アドヴァンスト・ファイティング・ファンタジー』でも、

それほど優遇されているわけではございませんよね。

冒険の旅に出れば、死ぬ確率はほぼ一緒。

ですから、冒険に関わっている時間は、

長命かどうかにかかわらず、平均すれば種族の差などないと言えると思います。

で、そこで冒険年齢という考えが生まれます。

そのヒーローが冒険を始めてから何年たつかということでございますな。

エルフなどは、その前は、森の中に引きこもっていたとかでございましょう。

この冒険年齢、経験点と比例するのでは?

だったら特に考える必要もないんじゃあ……。

というお考えもあるかと存じますが、そんなことはございません。

経験点がないのに、長い経験年齢だったら、

大した活躍をしてこなかったとか、失敗続きだったということですし、

逆についこの間冒険をはじめた経験年齢0なのに、それなりの実力を積んでいれば、

短い間に困難な旅を切り抜けてきたことになりましょう。

冒険年齢を設定することは、

そういうイメージ作りの一助になるのでは、と思う次第でございます。

同じ言葉を同じ条件で検索していて、

グーグルさんに「私はロボットではありません」という

チェックを入れさせられたことはございません?

さらにその後、分割された小さな画面の中から、

「自動車」とか「バス」とか「店の外観」とか「道路標識」とかを

当てさせるパズルをやらされたりして……。

わたくしの場合、

このブログの横の「ゲームブック」の検索から入り、

日に数回、4~5個のサイトを見ようとしたりすると、よく引っかかります。

……、

いや、もっと頻繁にかな?

どういう条件で目をつけられているのか分からないので、

どうすればそうなるかは分かりませんが。

経験した方は分かると思いますが、あれって嫌なものですよね。

ちっちゃく車が写っていたり、

これお店? って疑問に思うものがあったり……。

特に道路標識。外国の標識なんて分かりません。

外国語で書かれていると、看板なのか標識なのか分からないですし、

道路標識の定義がどこからどこまでなのか、

少しはみ出している部分も入れるのかなども迷いますな。

検索して調べてみると、基準があるようでございますが、

それでも分かりにくいことに変わりはございません。

さらにそうしたサイトを見ると、もっと難しいものもあるのだとか。

米国人の横暴、巨大企業の横暴でございますな。

ぐーぐるさんは、自分の作ったパズルを遊ばせたがっているのでしょうが、

何度もそんなことにかかずらわっているほど、お人好しでもございません。

グーグルさんに「私はロボットではありません」という

チェックを入れさせられたことはございません?

さらにその後、分割された小さな画面の中から、

「自動車」とか「バス」とか「店の外観」とか「道路標識」とかを

当てさせるパズルをやらされたりして……。

わたくしの場合、

このブログの横の「ゲームブック」の検索から入り、

日に数回、4~5個のサイトを見ようとしたりすると、よく引っかかります。

……、

いや、もっと頻繁にかな?

どういう条件で目をつけられているのか分からないので、

どうすればそうなるかは分かりませんが。

経験した方は分かると思いますが、あれって嫌なものですよね。

ちっちゃく車が写っていたり、

これお店? って疑問に思うものがあったり……。

特に道路標識。外国の標識なんて分かりません。

外国語で書かれていると、看板なのか標識なのか分からないですし、

道路標識の定義がどこからどこまでなのか、

少しはみ出している部分も入れるのかなども迷いますな。

検索して調べてみると、基準があるようでございますが、

それでも分かりにくいことに変わりはございません。

さらにそうしたサイトを見ると、もっと難しいものもあるのだとか。

米国人の横暴、巨大企業の横暴でございますな。

ぐーぐるさんは、自分の作ったパズルを遊ばせたがっているのでしょうが、

何度もそんなことにかかずらわっているほど、お人好しでもございません。

もう、ぐーぐるで検索なんかしない、と考えたのでございますが……。

そのとき一つ思い浮かんだことがございます。

そのとき一つ思い浮かんだことがございます。

そういえば、画像検索の方では、この画面現れないなぁ……。

というわけで、現在、普通の検索でページに跳ぶ場合は、

右クリックをして「新しいタブを開く」を押し、それで当該箇所を開いております。

おそらく、ページ間を頻繁に移動することがいけないのでしょうな。

とりあえず今のところ、このやり方で回避できております。

もっとも、いつものクセで普通にクリックを何回かしてしまうと、

やっぱり「私はロボットではありません」画面が出てきてしまうのですけどね。

というわけで、現在、普通の検索でページに跳ぶ場合は、

右クリックをして「新しいタブを開く」を押し、それで当該箇所を開いております。

おそらく、ページ間を頻繁に移動することがいけないのでしょうな。

とりあえず今のところ、このやり方で回避できております。

もっとも、いつものクセで普通にクリックを何回かしてしまうと、

やっぱり「私はロボットではありません」画面が出てきてしまうのですけどね。

前回ちらりと触れた、

「Bug News」誌、1986年5月号の、

岡嶋二人(のうちの一人、井上夢人)先生と鳥井加南子先生との

対談についてでございます。

「Bug News」誌、1986年5月号の、

岡嶋二人(のうちの一人、井上夢人)先生と鳥井加南子先生との

対談についてでございます。

この対談につきましては、

ありがたいことに、井上夢人先生のサイト

「夢人.com」で読むことができます。

ホームページを見つけたらですねぇ、

「Junk Yard

Why? Why? Says the Junk in the yard.」の

「MORE」から入ってですねぇ、

「99人の最終電車」や「シナリオ クラインの壺」など、

面白そうなたくさんの記事をかいくぐりつつ、

どんどん下に行くと、ようやく見つけることができます。

日々冒険に接しているみなさまならば、

そのぐらい苦ではなく、むしろ楽しさでございましょう。

ありがたいことに、井上夢人先生のサイト

「夢人.com」で読むことができます。

ホームページを見つけたらですねぇ、

「Junk Yard

Why? Why? Says the Junk in the yard.」の

「MORE」から入ってですねぇ、

「99人の最終電車」や「シナリオ クラインの壺」など、

面白そうなたくさんの記事をかいくぐりつつ、

どんどん下に行くと、ようやく見つけることができます。

日々冒険に接しているみなさまならば、

そのぐらい苦ではなく、むしろ楽しさでございましょう。

内容は、

「ゲームブックに対する考え方も正反対で、これだけ噛み合わない対談も珍しい(笑)」

と前説にも書いてあるとおり。

ゲームブックをプレイして楽しかったから自分でも書いてみたくなって……

という実践の鳥井先生と、

読んだものに面白いものがなかったといい、

ゲームブックという形式に理論からアプローチしていった

井上(岡嶋)先生が、

それぞれ発言していらっしゃるから、噛み合わない。

ですが、はっきり申しまして、それが面白い。

両極の立場で発言していらっしゃるからこそ、

ゲームブックの広がりというか、可能性も見えてくると言うものでございます。

「ゲームブックに対する考え方も正反対で、これだけ噛み合わない対談も珍しい(笑)」

と前説にも書いてあるとおり。

ゲームブックをプレイして楽しかったから自分でも書いてみたくなって……

という実践の鳥井先生と、

読んだものに面白いものがなかったといい、

ゲームブックという形式に理論からアプローチしていった

井上(岡嶋)先生が、

それぞれ発言していらっしゃるから、噛み合わない。

ですが、はっきり申しまして、それが面白い。

両極の立場で発言していらっしゃるからこそ、

ゲームブックの広がりというか、可能性も見えてくると言うものでございます。

わたくしも、理論から入った口。

でもねぇ、こっちの側から入るのは、制作にとってはつらいところでございますな。

でもねぇ、こっちの側から入るのは、制作にとってはつらいところでございますな。

実践から入る側は、お手本となる作品がございますし、

それをプレイしている段階で、

こうすればもっと面白くなるとか、ここをこうすれば新しい、

といろいろ思いつくものでございますもの。

プレイヤーにしても、

まったく新しい形式より、ある程度方法論が分かっているゲームブックのほうが

やりやすいということもございますしね。

それをプレイしている段階で、

こうすればもっと面白くなるとか、ここをこうすれば新しい、

といろいろ思いつくものでございますもの。

プレイヤーにしても、

まったく新しい形式より、ある程度方法論が分かっているゲームブックのほうが

やりやすいということもございますしね。

まぁ、わたくしと比べるのは、間違っているというものでございますが。

さて、この井上夢人先生のサイトは、

ゲームブックファンにとっては、他にも興味深い記事がございます。

ゲームブックファンにとっては、他にも興味深い記事がございます。

「岡嶋二人作品」から入れる、

『ツァラトゥストラの翼』の「著者のつぶやき」ですとかね。

『ツァラトゥストラの翼』の「著者のつぶやき」ですとかね。

「ゲームブックの作り方 ── 対談/岡嶋二人十鳥井加南子」から、

上にずっとたどっていくとある、

上にずっとたどっていくとある、

「ハイパーテキスト小説への期待」(1)~(4)ですとかね。

後者は、井上先生が、

ゲームブックからハイパーテキスト小説に到った過程のようなものが、

高度な(本人の言では「堅い」)文章で書かれております。

また、

「視点の方法」(1)~(4)は、○人称小説とかいった単純な話ではなく、

描写の際に意識すべき視点について書かれていて、

これも、ものを書くかたには参考になりましょう。

わたくしのつたないブログなど読むよりも、よっぽどためになります。

いや、まぁ当然ですな。

烏滸(おこ)がましいことを申したものでございます。

ゲームブックからハイパーテキスト小説に到った過程のようなものが、

高度な(本人の言では「堅い」)文章で書かれております。

また、

「視点の方法」(1)~(4)は、○人称小説とかいった単純な話ではなく、

描写の際に意識すべき視点について書かれていて、

これも、ものを書くかたには参考になりましょう。

わたくしのつたないブログなど読むよりも、よっぽどためになります。

いや、まぁ当然ですな。

烏滸(おこ)がましいことを申したものでございます。

まぁ、全部読んだらいいと思うのではございますが、

自分がそうしていないので、とりあえずこれだけ、ということで。

自分がそうしていないので、とりあえずこれだけ、ということで。

『おかしな二人 岡嶋二人盛衰記』

井上夢人(講談社文庫/1996/12)

は、岡嶋二人先生の自伝的エッセイでございますから、その著作である『ツァラトゥストラの翼』についても当然書かれております。

ですが、

何か面白いエピソードでもないかと期待して読むと、残念。

p.426 このゲームブックのために、プログラムを書き、

パソコンに入力しながら仕事を進めた。(……)

やたらと時間がかかったワリには、

このゲームブックはちっとも売れなかった。

出版社は第二弾、第三弾とシリーズ化するつもりだったようだが、

あまりの売れ行きのひどさに、シリーズは

僕たちの『ツァラトゥストラの翼』だけで尻切れになってしまった。

パソコンに入力しながら仕事を進めた。(……)

やたらと時間がかかったワリには、

このゲームブックはちっとも売れなかった。

出版社は第二弾、第三弾とシリーズ化するつもりだったようだが、

あまりの売れ行きのひどさに、シリーズは

僕たちの『ツァラトゥストラの翼』だけで尻切れになってしまった。

p.475 ロールプレイングゲームをパソコン通信でやったら面白いだろうかと、

思った。例えば、以前書いた『ツァラトゥストラの翼』のようなものを

パソコン通信に載せるとどんなことになるだろうか。

思った。例えば、以前書いた『ツァラトゥストラの翼』のようなものを

パソコン通信に載せるとどんなことになるだろうか。

p.483 以前僕たちが書いたゲームブック『ツァラトゥストラの翼』を読んだ

エージェントが、僕たちとあるファミコン製作会社を引き合わせた。

(このゲーム、『ブレイン・シンドローム』は、製作会社がメガビットで

言った容量を、岡島先生がメガバイトと勘違いされて、規模が大きくなり

すぎてボツになってしまったのだとか。その作品の一部は、『クラインの壺』

という作品に断片的に用いられているようでございます)。

エージェントが、僕たちとあるファミコン製作会社を引き合わせた。

(このゲーム、『ブレイン・シンドローム』は、製作会社がメガビットで

言った容量を、岡島先生がメガバイトと勘違いされて、規模が大きくなり

すぎてボツになってしまったのだとか。その作品の一部は、『クラインの壺』

という作品に断片的に用いられているようでございます)。

といったあたりでございましょうか。

でも『ツァラトゥストラの翼』が売れなかったのは、判型にも問題があった気が。

ゲームブックと言えば、文庫か新書版というイメージが当時ございましたもの。

ですから単行本で出たものは、

見ていても気づかなかったかスルーしてしまったか……。

少なくとも、わたくしはそうでございました。

ですから、この単行本版が、どのぐらいの大きさかもよく存じません。

『ツァラトゥストラの翼』の内容について申せば、

コンピュータアドベンチャーゲームの影響を強く受けたゲームブックと申せましょう。

双方向移動型で場面場面に主観のグラフィックがつく

のもコンピューターのアドベンチャーゲーム的。

推理を主眼とするゲームブックなので、殺人事件の解決が主になるかと思いきや、

それは従で、「ツァラトゥストラの翼」という宝石を探すことがメインとなる点も、

アドベンチャーゲーム的でございますな。

失敗すると爆死しちゃうという乱暴な展開も含めて――。

コンピュータアドベンチャーゲームの影響を強く受けたゲームブックと申せましょう。

双方向移動型で場面場面に主観のグラフィックがつく

のもコンピューターのアドベンチャーゲーム的。

推理を主眼とするゲームブックなので、殺人事件の解決が主になるかと思いきや、

それは従で、「ツァラトゥストラの翼」という宝石を探すことがメインとなる点も、

アドベンチャーゲーム的でございますな。

失敗すると爆死しちゃうという乱暴な展開も含めて――。

作者としても、

こうじゃないんだよな~、という思いがあったのではございませんでしょうか。

実際、

「Bug News」誌、1986年5月号の、鳥井加南子先生との対談においては、

こうじゃないんだよな~、という思いがあったのではございませんでしょうか。

実際、

「Bug News」誌、1986年5月号の、鳥井加南子先生との対談においては、

p.49 『ツァラトゥストラの翼』の校了まぎわに

『シャーロック・ホームズ10の怪事件』というのが出てきたときは、

「やられた!」と思いましたけど。

『シャーロック・ホームズ10の怪事件』というのが出てきたときは、

「やられた!」と思いましたけど。

と、おっしゃっておられますし。

ただ、『シャーロック・ホームズ10の怪事件』も、

双方向移動的なゲームブックでございますから、

事件のどの情報に触れることのできる可能性のある双方向移動型の公平性は、

やはり推理系のゲームブックに必要と考えていたのでございましょう。

ただ、『シャーロック・ホームズ10の怪事件』も、

双方向移動的なゲームブックでございますから、

事件のどの情報に触れることのできる可能性のある双方向移動型の公平性は、

やはり推理系のゲームブックに必要と考えていたのでございましょう。

さて、元に戻るといたしましょう。

と申しましても、『おかしな二人』の価値は、

あとがきで大沢在昌先生がほとんど書いてしまっておられます。

例えば、

と申しましても、『おかしな二人』の価値は、

あとがきで大沢在昌先生がほとんど書いてしまっておられます。

例えば、

p.634 「盛の部」(……)

これから小説。特にミステリを書こうとしている人は、

本書をぜひとも読むべきである。(……)

これほど基本的な部分から説明し、

さらに練習の手段までを知ることができる本は滅多に存在しない。

など、

これから小説。特にミステリを書こうとしている人は、

本書をぜひとも読むべきである。(……)

これほど基本的な部分から説明し、

さらに練習の手段までを知ることができる本は滅多に存在しない。

など、

本当にそう思います。

でも、忘れちゃうんですよね~、こういうのって。

ちっとも身につかない。

だから思うのも以前読んだ印象としてではございます。

でも、忘れちゃうんですよね~、こういうのって。

ちっとも身につかない。

だから思うのも以前読んだ印象としてではございます。

ホントは、何度も再読すべきなんですよね~。

2018/06/01 ゲームブッククイズ(88)

タイムマシーンアドベンチャー1

『恐竜探検』ディヴィッド・ビショッフ(二見書房/昭和60年4月)。

予備の探検用具を取りに戻ったとき、きみは1人の青年に出会う。

『恐竜探検』の本を持っている彼に同意して、

その時代から七〇〇〇万年未来にジャンプをしたとき、

きみがたどり着く場所はどこ?

2018/06/02 答:本屋さん。

このケンという青年(ソゴル ではないと思います)は、

『恐竜探検』を万引きか長時間立ち読みかすることで、

タイムトラベルしていたのでございます。

店員さんに叱られ、ついでにきみもとばっちりを受けて、

元から自分のものだった『恐竜探検』を

店のものだろうとしつこく金を要求され……。

タイムマシーンアドベンチャー1

『恐竜探検』ディヴィッド・ビショッフ(二見書房/昭和60年4月)。

予備の探検用具を取りに戻ったとき、きみは1人の青年に出会う。

『恐竜探検』の本を持っている彼に同意して、

その時代から七〇〇〇万年未来にジャンプをしたとき、

きみがたどり着く場所はどこ?

2018/06/02 答:本屋さん。

このケンという青年(ソゴル ではないと思います)は、

『恐竜探検』を万引きか長時間立ち読みかすることで、

タイムトラベルしていたのでございます。

店員さんに叱られ、ついでにきみもとばっちりを受けて、

元から自分のものだった『恐竜探検』を

店のものだろうとしつこく金を要求され……。

そういえば、二人とも、

はっきりとお金を払ったとは書かれておりませんなぁ……。

まぁ、払ったのでございましょうが。

p.102-106→p.64-65の流れ、まさかのメタ展開でございます。

分岐型のストーリーだと、ついつい一カ所ぐらい、

こうしたメタ展開を仕込みたくなるものでございますよねー。

フィクションだよ、とばらしちゃっているようなものなので、

工夫しないと興ざめなことも多々ございますが……、

ついつい、ね。

はっきりとお金を払ったとは書かれておりませんなぁ……。

まぁ、払ったのでございましょうが。

p.102-106→p.64-65の流れ、まさかのメタ展開でございます。

分岐型のストーリーだと、ついつい一カ所ぐらい、

こうしたメタ展開を仕込みたくなるものでございますよねー。

フィクションだよ、とばらしちゃっているようなものなので、

工夫しないと興ざめなことも多々ございますが……、

ついつい、ね。

2018/06/03 ゲームブッククイズ(89)

ファミコン冒険ゲームブック12

『ミシシッピー殺人事件/リバーボートの冒険』

著:樋口明雄/スタジオ・ハード(双葉文庫/昭和62年5月)

には、

ゲームの進行にはまったく関係のないバグが1つ存在する。それは何か?

ファミコン冒険ゲームブック12

『ミシシッピー殺人事件/リバーボートの冒険』

著:樋口明雄/スタジオ・ハード(双葉文庫/昭和62年5月)

には、

ゲームの進行にはまったく関係のないバグが1つ存在する。それは何か?

2018/06/04 答:

p.179のパラグラフ240のためのイラストの番号が、179になっております。

パラグラフナンバーとページを間違えたのでございましょう。

ゲームの進行にはまったく影響なし。

p.179のパラグラフ240のためのイラストの番号が、179になっております。

パラグラフナンバーとページを間違えたのでございましょう。

ゲームの進行にはまったく影響なし。

プレイしていても気づきませんでしたが、バグではございますな。

2018/06/05 ゲームブッククイズ(90)

2018/06/05 ゲームブッククイズ(90)

アドベンチャーゲームブック30

『悪霊の洞窟』

著:L・シャープ 訳:佐脇洋平

(社会思想社現代教養文庫/1989/9)。

「ウサギ皮剥ぎ職人の第三見習い」として厨房で働いていた君が、

この冒険を達成すると、どんな地位に就くことになる?

『悪霊の洞窟』

著:L・シャープ 訳:佐脇洋平

(社会思想社現代教養文庫/1989/9)。

「ウサギ皮剥ぎ職人の第三見習い」として厨房で働いていた君が、

この冒険を達成すると、どんな地位に就くことになる?

2018/06/06 答:ゴラクの王様。

なんか楽しそう。

国名の由来は八幡国と関係あるのかなぁ?

離れてはいるけれど、クール大陸だから……。

『ゆるゆり』?

蜂漫国ならありそう?

☆ 実はこの問題、最初は「ウサギ皮剥ぎ職人の第三見習い」と、

職業を当てさせる問題にするつもりでございました。

珍しいですものな「ウサギ皮剥ぎ職人の第三見習い」。

まわりにもいないでしょう、「ウサギ皮剥ぎ職人の第三見習い」。

2018/06/07 ゲームブッククイズ(91)

エキサイティング・ゲームブック7

『伊賀忍法必殺!』

作・演出・効果:スーパー頭脳集団アイデアファクトリー

(桐原書店/1985/9)。

このゲームブックでは、10種体にの忍法のなかから

技術点+3だけ忍法を使うことができる(各一回ずつ)。

このうち「蛸吸いの術」とはどんな術?

なんか楽しそう。

国名の由来は八幡国と関係あるのかなぁ?

離れてはいるけれど、クール大陸だから……。

『ゆるゆり』?

蜂漫国ならありそう?

☆ 実はこの問題、最初は「ウサギ皮剥ぎ職人の第三見習い」と、

職業を当てさせる問題にするつもりでございました。

珍しいですものな「ウサギ皮剥ぎ職人の第三見習い」。

まわりにもいないでしょう、「ウサギ皮剥ぎ職人の第三見習い」。

2018/06/07 ゲームブッククイズ(91)

エキサイティング・ゲームブック7

『伊賀忍法必殺!』

作・演出・効果:スーパー頭脳集団アイデアファクトリー

(桐原書店/1985/9)。

このゲームブックでは、10種体にの忍法のなかから

技術点+3だけ忍法を使うことができる(各一回ずつ)。

このうち「蛸吸いの術」とはどんな術?

2018/06/08 答:

吸盤を出し、どこにでも吸いつくことができる術、

だそうでございます。

ざっと確認したところ、

激流に飲まれそうな場面でその場にとどまる時(パラグラフ51)と、

壁に滑りやすい薬が塗ってある場合(パラグラフ71)

に使えるみたいでございます。

いずれにせよ、他の<瞳幻><穏形><百面相><遠話>などとくらべて、

使えなさそうで実際に使えない忍法という気が……。

2018/06/09 ゲームブッククイズ(92)

アドバンスド・ファイティング・ファンタジー

オリジナルアドベンチャーゲーム

「太陽神の宝珠」

原案:安田均 文:下村家恵子

(「ウォーロック」1991年2月 VOL.50 p.11-55/社会思想社)。

「竜の目」の洞窟で出会った金龍は、自らを誰の何(装備品名)と名乗った?

吸盤を出し、どこにでも吸いつくことができる術、

だそうでございます。

ざっと確認したところ、

激流に飲まれそうな場面でその場にとどまる時(パラグラフ51)と、

壁に滑りやすい薬が塗ってある場合(パラグラフ71)

に使えるみたいでございます。

いずれにせよ、他の<瞳幻><穏形><百面相><遠話>などとくらべて、

使えなさそうで実際に使えない忍法という気が……。

2018/06/09 ゲームブッククイズ(92)

アドバンスド・ファイティング・ファンタジー

オリジナルアドベンチャーゲーム

「太陽神の宝珠」

原案:安田均 文:下村家恵子

(「ウォーロック」1991年2月 VOL.50 p.11-55/社会思想社)。

「竜の目」の洞窟で出会った金龍は、自らを誰の何(装備品名)と名乗った?

2018/06/10 答:竜王キラニラックスの冠。

王に最も信頼を受けし者。

混沌の力を封じ込めるための重要な役目を負っているのでございますが、

「君」がそれを……。

王に最も信頼を受けし者。

混沌の力を封じ込めるための重要な役目を負っているのでございますが、

「君」がそれを……。

2018/06/11 ゲームブッククイズ(93)

「コードネーム“GORILLA”。

ベレー帽、メガネ、コマンド髪、広い肩幅が特徴で、

7カ国語に通ぜず、“大阪弁”が残る。

射撃、暗殺術、毒物、爆発物取り扱い、みんなダメ。

スイス銀行に口座なし。

マル秘 女性(とくに年増美人)にヨワい傾向がある。」

このプロフィールを持つ人物は誰?

「コードネーム“GORILLA”。

ベレー帽、メガネ、コマンド髪、広い肩幅が特徴で、

7カ国語に通ぜず、“大阪弁”が残る。

射撃、暗殺術、毒物、爆発物取り扱い、みんなダメ。

スイス銀行に口座なし。

マル秘 女性(とくに年増美人)にヨワい傾向がある。」

このプロフィールを持つ人物は誰?

2018/06/12 答:さいとう・たかを先生。

西東社のゲームブックの「●著者紹介」に書いてございます。

2018/06/13 ゲームブッククイズ(94)

夢幻のファンタジアリプレイ

『七色の風を集めて』小林正親・井上鮭著

(新紀元社Role&Roll Books/2006/8)。

商業都市パンケのポッペ男爵が所有する「オペラ座」。

そこでPC一行・「ラブ&リアル歌劇団」が演じた、

「ラブル100の戯曲集」中の演目は何?

2018/06/14 答:『オペラ座の詩的魔人』。

まぁ、ほとんど『オペラ座の怪人』みたいな話なのでございますが……。

西東社のゲームブックの「●著者紹介」に書いてございます。

2018/06/13 ゲームブッククイズ(94)

夢幻のファンタジアリプレイ

『七色の風を集めて』小林正親・井上鮭著

(新紀元社Role&Roll Books/2006/8)。

商業都市パンケのポッペ男爵が所有する「オペラ座」。

そこでPC一行・「ラブ&リアル歌劇団」が演じた、

「ラブル100の戯曲集」中の演目は何?

2018/06/14 答:『オペラ座の詩的魔人』。

まぁ、ほとんど『オペラ座の怪人』みたいな話なのでございますが……。

2018/06/15 ゲームブッククイズ(95)

かまいたちの夜2 オリジナルノベルズ

『三日月島奇譚』

我孫子武丸・田中啓文・牧野修(チュンソフト/2002/7)

・「香山さん探偵帳」田中啓文(p.115-191)。

有限会社「ジブラルタル兄弟商店」で売っていた、

「秦の始皇帝の宮廷に献上されていた」という触れ込みの蜂蜜の商品名は?

かまいたちの夜2 オリジナルノベルズ

『三日月島奇譚』

我孫子武丸・田中啓文・牧野修(チュンソフト/2002/7)

・「香山さん探偵帳」田中啓文(p.115-191)。

有限会社「ジブラルタル兄弟商店」で売っていた、

「秦の始皇帝の宮廷に献上されていた」という触れ込みの蜂蜜の商品名は?

2018/06/16 答:「宮廷ハニー」。

「深山幽谷にしか生えない幻の花、マダガスカル・ローズの蜜だけを集めた、

夢の蜂蜜、ローヤル・スペシャル・ウルトラ・スーパー・ゼリー」

だそうでございます。

ホントは、和歌山の熊野から仕入れたごくごく安ものの、

クズ蜂蜜なのでございますけどね。

「死にかけの病人が十日で退院した」

とかテキトーな噂を流した結果、バカ売れしたそうでございます。

「深山幽谷にしか生えない幻の花、マダガスカル・ローズの蜜だけを集めた、

夢の蜂蜜、ローヤル・スペシャル・ウルトラ・スーパー・ゼリー」

だそうでございます。

ホントは、和歌山の熊野から仕入れたごくごく安ものの、

クズ蜂蜜なのでございますけどね。

「死にかけの病人が十日で退院した」

とかテキトーな噂を流した結果、バカ売れしたそうでございます。

2018/06/17 ゲームブッククイズ(96)。

シルバー・クルセダーの本名は何?

クイズなので、

「君」とかプレイ時にあなた様がつけた名前などは無しの方向で。

2018/06/18 答:ジーン・ラファイエット。

「ウォーロック 第10号 1987年10月」社会思想社

p.42-63「破滅への秒読み」ギャビン・シュート著 早瀬幾代訳 が、

『サイボーグを倒せ』の続編で、そこに登場する名前がこれなのですな。

なぜ、主人公に名前をつけたか? それは存じません。

シルバー・クルセダーの本名は何?

クイズなので、

「君」とかプレイ時にあなた様がつけた名前などは無しの方向で。

2018/06/18 答:ジーン・ラファイエット。

「ウォーロック 第10号 1987年10月」社会思想社

p.42-63「破滅への秒読み」ギャビン・シュート著 早瀬幾代訳 が、

『サイボーグを倒せ』の続編で、そこに登場する名前がこれなのですな。

なぜ、主人公に名前をつけたか? それは存じません。

2018/06/19 ゲームブッククイズ(97)

ノワーズ40号記念企画 ペーパーアドベンチャーゲーム

「駄洒落戦隊ノワーズマン」NOURS 2003 vol.40(ナムコ/2003/3)。

ナムコ本社ビル地下ドックから出現する受付小町グレート。その最終兵器の名前は?

2018/06/20 答:「ダジャレ・キャノン」。

ダジャレのサムさを極大化し、『絶対零度のダジャレ』を放つことができる。

ただし、そのダジャレのせいで自分たちも凍死してしまうという……。

実は、このゲームブックのクイズは

「このゲームブックの作者は誰?」だったのでございます。

答は、「古川尚美先生」。

編集の筆頭がそうだったので、おそらくそれで間違いないだろうと。

ノワーズマンを束ねる長官もナオミさんですしね。

ただ、確たる証拠がなかったので、

問題を差し替えてお送りいたしたのでございます。

2018/06/21 ゲームブッククイズ(98)。

ノワーズ40号記念企画 ペーパーアドベンチャーゲーム

「駄洒落戦隊ノワーズマン」NOURS 2003 vol.40(ナムコ/2003/3)。

ナムコ本社ビル地下ドックから出現する受付小町グレート。その最終兵器の名前は?

2018/06/20 答:「ダジャレ・キャノン」。

ダジャレのサムさを極大化し、『絶対零度のダジャレ』を放つことができる。

ただし、そのダジャレのせいで自分たちも凍死してしまうという……。

実は、このゲームブックのクイズは

「このゲームブックの作者は誰?」だったのでございます。

答は、「古川尚美先生」。

編集の筆頭がそうだったので、おそらくそれで間違いないだろうと。

ノワーズマンを束ねる長官もナオミさんですしね。

ただ、確たる証拠がなかったので、

問題を差し替えてお送りいたしたのでございます。

2018/06/21 ゲームブッククイズ(98)。

『ワールド・カップ サッカー・ゲーム』

高橋義広作/白石雅昭画(西東社/1987/3)。

世界一の座をかけて、決勝戦で日本と戦うのはどこのチーム?

2018/06/22 答:アルゼンチン。

平成30年6月19日(火)に日本が勝ったコロンビアが答だったら、

タイムリーなのでございますけれどね。ちょっと残念。

このゲームブック、シフトカードという、

二種類(ボールとゴール)の半透明のシートを使うのが特徴ですな。

内容は少年向けのサッカー入門といったところでございます。

高橋義広作/白石雅昭画(西東社/1987/3)。

世界一の座をかけて、決勝戦で日本と戦うのはどこのチーム?

2018/06/22 答:アルゼンチン。

平成30年6月19日(火)に日本が勝ったコロンビアが答だったら、

タイムリーなのでございますけれどね。ちょっと残念。

このゲームブック、シフトカードという、

二種類(ボールとゴール)の半透明のシートを使うのが特徴ですな。

内容は少年向けのサッカー入門といったところでございます。

2018/06/23 ゲームブッククイズ(99)。

『魔術師タンタロン12の難題』 スティーブ ジャクソン著

柿沼 瑛子 訳(社会思想社/1987/2)は、作品中に答がない。

では、それが載っているのは?

『魔術師タンタロン12の難題』 スティーブ ジャクソン著

柿沼 瑛子 訳(社会思想社/1987/2)は、作品中に答がない。

では、それが載っているのは?

2018/06/24 答:「ウォーロック」vol.20(社会思想社)。

vol.13からvol.19まで、七回に分けて解説が載っており、

vol.20に、全13問の答が書かれてございます。

『魔術師タンタロン12の難題』

自体には答が書かれてないので、それがどこにあるか、

書いておいた方がいいだろうと、この問題を出したのですが……、

ネット上を探してみれば、そういうのはあるかもしれませんな。

となると、あえて書かなくても良かったなぁ。

vol.13からvol.19まで、七回に分けて解説が載っており、

vol.20に、全13問の答が書かれてございます。

『魔術師タンタロン12の難題』

自体には答が書かれてないので、それがどこにあるか、

書いておいた方がいいだろうと、この問題を出したのですが……、

ネット上を探してみれば、そういうのはあるかもしれませんな。

となると、あえて書かなくても良かったなぁ。

図書館で借りたこの本の裏見返しに、このコピーを貼って返却したり、

バグがあるゲームブックに正しいパラグラフナンバーを書いておいたり……。

そんな

図書館で借りた本を元の状態のまま返さないなんてこと、

してはいけませんですよ?(もう時効!)

2018/06/25 ゲームブッククイズ(100)。

バグがあるゲームブックに正しいパラグラフナンバーを書いておいたり……。

そんな

図書館で借りた本を元の状態のまま返さないなんてこと、

してはいけませんですよ?(もう時効!)

2018/06/25 ゲームブッククイズ(100)。

Hello Challenger Book 2

『騎士ローラン 妖魔の森の冒険』

武田邦人著(朝日ソノラマ/昭和59年9月)には、

同先生の二作目、

『女魔法使いフィルス 聖なる樹を求めて』の主人公、

フィルスが一カ所だけ登場している。

それはどこか。

『騎士ローラン 妖魔の森の冒険』

武田邦人著(朝日ソノラマ/昭和59年9月)には、

同先生の二作目、

『女魔法使いフィルス 聖なる樹を求めて』の主人公、

フィルスが一カ所だけ登場している。

それはどこか。

2018/06/26 答:パラグラフ157。

主人公ローランが温情を見せて、敵魔法使いにとどめを刺さないと、

魔法使い共々爆死してしまうのですな。

本となったその物語を、王子ファーナンに読み聞かせる役として登場いたします。

少し設定が異なる気もいたしますが、その程度の変更は普通でございましょう。

とにかく、このときすでにして、

おそらく二作目の主人公は決まっていたのでございましょうな。

と、100問を終えたので、このスペースでのゲームブッククイズは、

ここで終了にございます。

100回を終えての感想は、6月26日の記事に、

101回目以降のゲームブッククイズは、

「ゲームブッククイズ」のカテゴリーを新たに設けましたので、

そちらをご覧くださいませ。

2018/06/27 5月11日(と、2月25日)の記事への追記。

ここで終了にございます。

100回を終えての感想は、6月26日の記事に、

101回目以降のゲームブッククイズは、

「ゲームブッククイズ」のカテゴリーを新たに設けましたので、

そちらをご覧くださいませ。

2018/06/27 5月11日(と、2月25日)の記事への追記。

☆ 今日行ってみたら、a-Tooの袖師店には、

『ルパン三世 ダークシティの戦い』『ガバリン』

『パンタクル』『眠れる竜ラヴァンス』

あたり、まだ残っているのになぁ。

やっぱり、場所的な問題なのか……。

『ルパン三世 ダークシティの戦い』『ガバリン』

『パンタクル』『眠れる竜ラヴァンス』

あたり、まだ残っているのになぁ。

やっぱり、場所的な問題なのか……。

2018/06/28 『ドカベン』もついに最終回だそうで。

個人的には、一球さんの弱体化が残念でございましたな。

ルールは知っていていいのですが、身体能力はすごいけど野球は下手、

というほうがいいのに。

内野では

長打コースの打球すべてに追いつくけれど、キャッチできないで落とすだけ、

打者なら

どんな球も打つけど、打球の軌跡は予想がつかない、

投げればものすごい荒れ球だけど、打者が何もしなければ3ボール2ストライクとか……。

水島先生の次の作品に期待でございますな。

個人的には、一球さんの弱体化が残念でございましたな。

ルールは知っていていいのですが、身体能力はすごいけど野球は下手、

というほうがいいのに。

内野では

長打コースの打球すべてに追いつくけれど、キャッチできないで落とすだけ、

打者なら

どんな球も打つけど、打球の軌跡は予想がつかない、

投げればものすごい荒れ球だけど、打者が何もしなければ3ボール2ストライクとか……。

水島先生の次の作品に期待でございますな。

2018/06/29 『はじめの一歩』のほうは、

引退したにもかかわらず、あまり進展はございませんな。

そろそろ相撲に転向すると思うのでございますが名前からして……。

早くデンプシー張り手を見てみたいものでございます。

あと、間柴さんの増量した姿も……。

2018/06/30

5月11日の追記。

『サソリ沼の迷路』もなくなっておりました~!

残るは『宇宙の連邦捜査官』のみ。って……。

こんな定点観測をやるつもりも、

長引かせるつもりもなかったのになー。

2018/06/30

サッカー日本代表、決勝トーナメント進出おめでとうございます。

引退したにもかかわらず、あまり進展はございませんな。

そろそろ相撲に転向すると思うのでございますが名前からして……。

早くデンプシー張り手を見てみたいものでございます。

あと、間柴さんの増量した姿も……。

2018/06/30

5月11日の追記。

『サソリ沼の迷路』もなくなっておりました~!

残るは『宇宙の連邦捜査官』のみ。って……。

こんな定点観測をやるつもりも、

長引かせるつもりもなかったのになー。

2018/06/30

サッカー日本代表、決勝トーナメント進出おめでとうございます。

フェアープレイって、「タイガー・マスク」みたい……!

《オマケ》

6月17日に記事が書けなかったのは、

発生日時: 2018/6/16(土) 6:23

復旧日時: 2018/6/17(日) 23:15

のあいだ、「DBの過負荷」とかで

発生事象

忍者ブログの管理画面が利用できなかった。

影響範囲

記事の追加、編集などの管理作業ができなかった。

のだそうでございます。

コメント欄で対応したのは、その間に訪れてくださった方なら

ご存じのとおりかと。

今後も、こういうことはございましょうから、

記憶にとどめておいてくださいませ。

ああ……。

《オマケ》

6月17日に記事が書けなかったのは、

発生日時: 2018/6/16(土) 6:23

復旧日時: 2018/6/17(日) 23:15

のあいだ、「DBの過負荷」とかで

発生事象

忍者ブログの管理画面が利用できなかった。

影響範囲

記事の追加、編集などの管理作業ができなかった。

のだそうでございます。

コメント欄で対応したのは、その間に訪れてくださった方なら

ご存じのとおりかと。

今後も、こういうことはございましょうから、

記憶にとどめておいてくださいませ。

ああ……。

ゲームブッククイズ(102)

『機動戦士ガンダム0080 消えたガンダムNT』

望月雄太郎/STUDIO HARD

(バンダイ文庫ゲームブックシリーズ G-3/1989/3)。

クリスティーナ・マッケンジー少尉が対決した、ジョニー・ライデン少佐の乗機は何?

『機動戦士ガンダム0080 消えたガンダムNT』

望月雄太郎/STUDIO HARD

(バンダイ文庫ゲームブックシリーズ G-3/1989/3)。

クリスティーナ・マッケンジー少尉が対決した、ジョニー・ライデン少佐の乗機は何?

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/20)

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<