025/04/19 きのう、NHKでオンラインカジノの話をやっておりました。やっぱり数値操作と化されているのね。最初は勝ててても、結局負けが込むように出来ているそうでございます。抗議すると、RNG(ランダムナンバージェネレーター)で処理しているので、公平ですと言われるけれど、そんなのデタラメと、元ディーラー役の方が上司に聞いた話としておっしゃっておりました。まぁ、そうでございますよね。賭け事なんてただでさえ怪しいものでございますし、どこの国とも誰が主催者とも知れぬ代物でございますもの。そういうことは当然やっておりましょう。

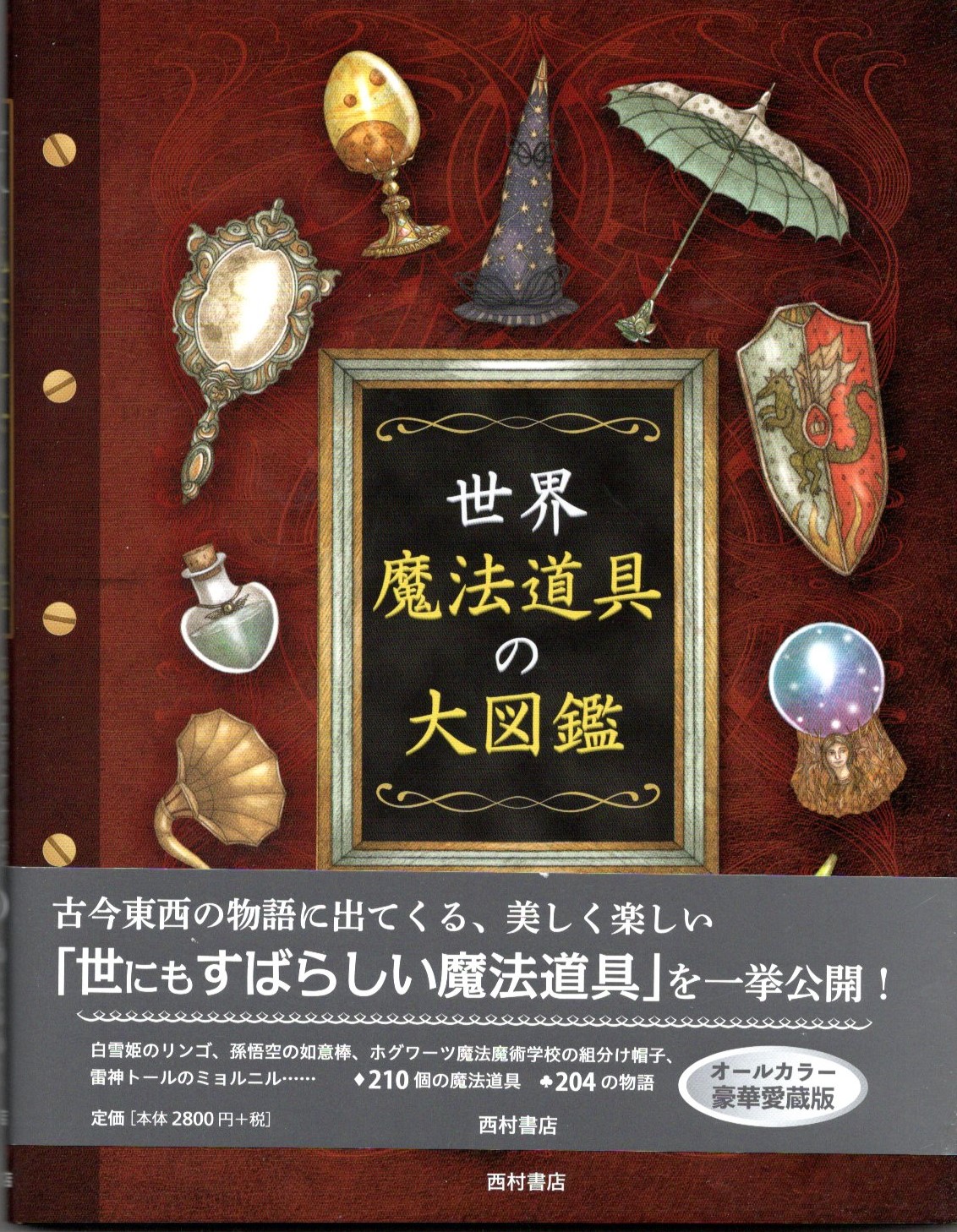

というわけで、『世界 魔法道具の大図鑑』にも

そのバトンが収められている『黄金バット』でございますが、

いやはや、この本も微妙なところをついてまいりますな。

そのバトンが収められている『黄金バット』でございますが、

いやはや、この本も微妙なところをついてまいりますな。

と申しますか、外国の本で、数ある日本のスーパーヒーローを差し置いて、

黄金バットが出てくると思います? 普通。

コウモリだけが知っているような御仁でございますよ?

と思って調べてみましたら、いえいえ、そんなことはございませんでした。

むしろ、黄金バットこそ、日本のスーパーヒーローの元祖のようでございます。

その嚆矢は、1930((昭和5)年、黒バットという怪盗を退治するために登場した

正義のヒーローなのだそうでございます。

正義のヒーローなのだそうでございます。

媒体は紙芝居でございますし、行き当たりばったりで出てきたのでは?

という感がございますが──。

という感がございますが──。

とにかく、

スーパーマンが1938年の登場だそうでございますから、それよりもずっと早い。

スーパーマンが1938年の登場だそうでございますから、それよりもずっと早い。

日本のではなくて、この手のスーパーヒーローとしては、世界初なのかも。

空を飛んだのも黄金バットの方が先だそうでございます。

ちなみにスーパーマンは、最初空を飛ぶ設定はなかったのですよねぇ。

「高いビルをもひとっ跳び」というフレーズは

ジャンプで跳び越えていたということで、

自在に空を飛ぶようになったのはアニメ化されてから。

それも、アニメを作っている人の勘違いからだそうでございます。

「高いビルをもひとっ跳び」というフレーズは

ジャンプで跳び越えていたということで、

自在に空を飛ぶようになったのはアニメ化されてから。

それも、アニメを作っている人の勘違いからだそうでございます。

まぁ、ビルを跳び越したら、空だって飛べそうですよねぇ。

マントがございますし──。

さて、ウィキペディアの外部リンクのいちばん下には、

戦後に描かれた『黄金バット』のマンガへのリンクがございましたので、

それを読んでみることにいたしました。

戦後に描かれた『黄金バット』のマンガへのリンクがございましたので、

それを読んでみることにいたしました。

吹き出しは追わず、絵だけを見たのですが、何か予想していたのと違う。

ダイナミック。

スーパーヒーローものというよりも、ヒロイックファンタジーですな。

高層ビルあり秘境あり、モンスターありロボットありで、

バローズ(『火星シリーズ』など) を思い起こさせますよね。

絵の構図なんかも、ヒロイックファンタジーに付されたそれを思い起こさせます。

戦後マンガの歴史と申しますと、

手塚治虫先生を中心として語られることが多ございますが、

紙芝居とか絵物語の世界などにも、

もっともっと注視をしなければなりませんな。

手塚治虫先生を中心として語られることが多ございますが、

紙芝居とか絵物語の世界などにも、

もっともっと注視をしなければなりませんな。

実際、紙芝居からマンガの世界に転身した方も多くおられるわけですし。

PR

『世界 魔法道具の大図鑑』

ピエルドメニコ・バッカラリオ/

ヤコボ・オリヴィエーリ:文

マルコ・ソーマ:絵

小林真理:日本語版監修

山崎瑞花:訳

(西村書店/2020/3)

ピエルドメニコ・バッカラリオ/

ヤコボ・オリヴィエーリ:文

マルコ・ソーマ:絵

小林真理:日本語版監修

山崎瑞花:訳

(西村書店/2020/3)

児童書のファンタジー図鑑でございます。

手に取ったときは、

よくある神話や伝説に登場するアイテムを

解説したものかと思っていたのでございますが……。

よくある神話や伝説に登場するアイテムを

解説したものかと思っていたのでございますが……。

まずパッと開いたページに掲載されていたのが、

輝くトラペゾへドロン。

大滝 啓裕 先生のゲームブック『暗黒教団の陰謀』の副題にもなっております、

あれでございますな

(といいつつ、このゲームブックは所持していますものの、

プレイしていないのでございますが)。

輝くトラペゾへドロン。

大滝 啓裕 先生のゲームブック『暗黒教団の陰謀』の副題にもなっております、

あれでございますな

(といいつつ、このゲームブックは所持していますものの、

プレイしていないのでございますが)。

どうもこれは、思っていたような図鑑とは違うな、

とそこで思ったわけでございますよ。

とそこで思ったわけでございますよ。

でもまぁ、クトゥルー神話は有名ですし──、と思いつつ、

次に開いたのが、アトランティスのシルバーバトン。

次に開いたのが、アトランティスのシルバーバトン。

んん?

分かります、みなさん?

なんか聞いたことがあるような、ないよーな。

本文を読んで、ようやく分かりました。

黄金バットでございます。

♪ヒュッと風切るシルバーバトン♪ でございます

そんなのがなぜ? しかも外国人の書いた図鑑の中に──。

そう思ったらがぜん興味が湧いてきて、買ってみることにいたしました。

所蔵品リスト(参考文献ですな)のページを見ると

神話や伝説から、コナン、指輪物語、ハリー・ポッター、黄金の羅針盤

などなど。

神話や伝説から、コナン、指輪物語、ハリー・ポッター、黄金の羅針盤

などなど。

要するに古今東西、有名どころ・変わったところを集めてきた

というわけでございますな。

(中に「La bottega Battibaleno(閃光の光芒)」シリーズ(2022年)

というのが出てきて「えっ」と思ったのですが

(日本で2020年に発売された本なのに──)、

調べてみたところ、2012年の間違いでした)

というのが出てきて「えっ」と思ったのですが

(日本で2020年に発売された本なのに──)、

調べてみたところ、2012年の間違いでした)

このぐらい新しめの物まで入っているのは珍しゅうございますよね。

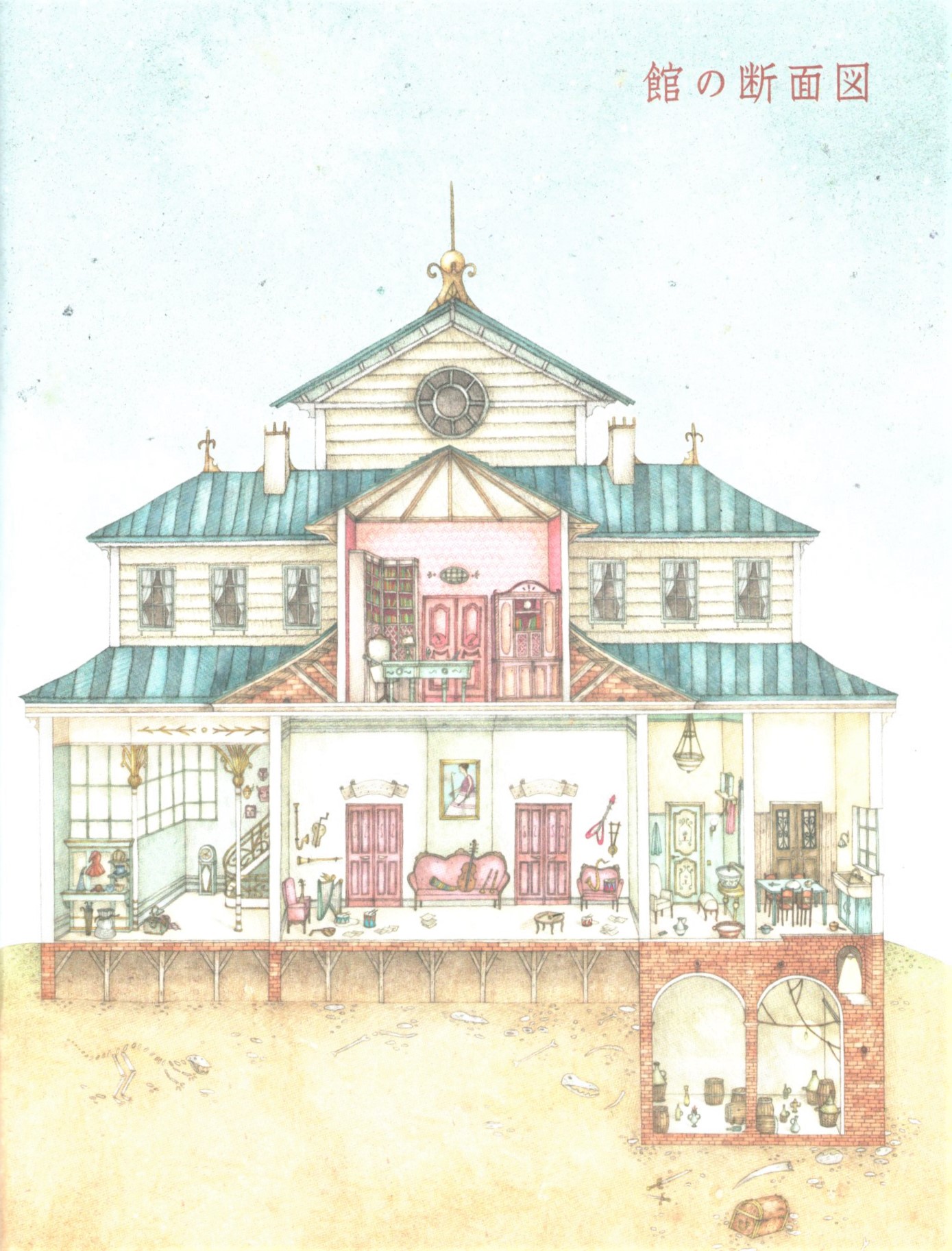

ライモンド・ゼノービア・マラクルーナという

魔道具コレクターの方が、

自分の館に集めた魔法の道具を陳列してございまして、

それを紹介していくという形をとっております。

魔道具コレクターの方が、

自分の館に集めた魔法の道具を陳列してございまして、

それを紹介していくという形をとっております。

1~2行で簡単に解説したものもございますが、

大抵はある程度の分量で説明しております。

ただ、筋立てから分かるとおり、

手に入れた経緯とかどうやって飾ってあるか

など書かれてりまして、

フィクションありの内容なのでございますな。

ただ、それが悪いというわけではなくて、

ユーモラスなこの本の世界観にしっかりと合っている

感じなのでございます。

もし気になるものがあるのでしたら、

所蔵品リストからたどって原作を当たるのがよろしゅうございましょう。

所蔵品リストからたどって原作を当たるのがよろしゅうございましょう。

それがその魔道具を知る一番の方法でございます。

おっと、このまま終わるところでございました。

その数ある魔道具の中に、

ゲームブック枠から収められているものが一つございます。

ゲームブック枠から収められているものが一つございます。

ゲームブックからの収録らしく、モノは剣。

いったい、どのゲームブックからか、当てられますでしょうか?

わたくしが、このように問うているのは、ヒントに……なるかもしれませんね。

タイトルは、大貫妙子さんの「ピーターラビットとわたし」から。

かなり離れたところにある歌詞をピックアップしたのですが。

かなり離れたところにある歌詞をピックアップしたのですが。

にしても、「歯車の塔の探空士」でスラップスティックをやるなんて

思っておりませんでしたよー。

確か他の作品の絵でも描こうと思っていたはずなのですが、

読んでいて急遽これに決めてしまいました。

vol.206の読者欄に載せていただいた絵にございます

2022/03/04のタイトル下では

3月が軍神マーズの名前に拠ったものであることを書きましたが、

それにしてもよく分からないのが、ローマの暦法でございます。

3月始まりなのは農事暦だからということでいいとして、

ロムルス暦では、神さまの名を冠した月が

マルティウス(マーズ)・

アプリーリス(ウェヌス(アフロディーテ))・

3月が軍神マーズの名前に拠ったものであることを書きましたが、

それにしてもよく分からないのが、ローマの暦法でございます。

3月始まりなのは農事暦だからということでいいとして、

ロムルス暦では、神さまの名を冠した月が

マルティウス(マーズ)・

アプリーリス(ウェヌス(アフロディーテ))・

マーイウス(マイア)・

ユーニウス(ユーノー)

と四つだけ。

そのあとはクインティース、セクスティース……。

つまり5番目の月、6番目の月と数えていったのでございます。

何ともいい加減。

それだけの神さましか、ローマでは特に信仰されていなかったのでございましょうか?

曜日の方はローマ暦の途中から採用されるようになったそうですが、

そちらにも マーズとウェヌスの名を冠した日がございます。

火曜日(ディエース・マルティス=マーズの日)と

金曜日(ディエース・ウェネリス=ウェヌスの日)でごすな。

戦いと美は、ローマでもっとも興味のあったものなのでございましょう。

強さと美が、価値基準の中心となっていたのかもしれません。

ユーニウス(ユーノー)

と四つだけ。

そのあとはクインティース、セクスティース……。

つまり5番目の月、6番目の月と数えていったのでございます。

何ともいい加減。

それだけの神さましか、ローマでは特に信仰されていなかったのでございましょうか?

曜日の方はローマ暦の途中から採用されるようになったそうですが、

そちらにも マーズとウェヌスの名を冠した日がございます。

火曜日(ディエース・マルティス=マーズの日)と

金曜日(ディエース・ウェネリス=ウェヌスの日)でごすな。

戦いと美は、ローマでもっとも興味のあったものなのでございましょう。

強さと美が、価値基準の中心となっていたのかもしれません。

この数え方ですと、

10番目の月、デケンベルは、今の12月に当たるのでございますが、

そこから次の年のマルティウス、つまり3月までは

月の名前がございません。

特に何の月というのはないのですな。

農耕のための暦なので、

農事のないその辺りの月はどうでも良いらしいのでございます。

何ともいい加減。。

と同時に、当時の日に対する概念もうかがわれて面白いところでございます。

年の初めも、当時は1年が365日とわかっていなかったので、

春めいてきたなぁと思ったら、王さまが年の初めを宣言したのだとか。

そういう形式でしたら、

月のない期間が存在するやり方のほうが合っている気がいたします。

それに王さまが春を宣言するなんて、ファンタジーっぽいと申しますか、

格式があってよろしゅうございますよね。

令和四年2月

2022/02/02 近くのスーパーで節分フェアとかいって、

イワシの煮物のパックを売っておりました。

なるほど、イワシの頭も信心から……と思ったのでございますが、

そのイワシ、頭が頭が取ってある……!!

2022/02/03 節分の日に、

焼いたイワシの頭をヒイラギの小枝にそえて門口に挿すのは、

その臭いとヒイラギのトゲで鬼を寄せ付けないようにするためだと申します

(一説にはイワシの臭いで寄せ付けて、

ヒイラギのトゲで刺すというような物騒な話も)。

玄関に吊しておく防虫剤みたいなものでございますよね。

異世界に片足突っ込んでいるため現実世界に視力が効かないのか、

動物的なせいか、鬼の類いと申しますのは、臭いに敏感なことがしばしばございます。

「ジャックと豆の木」の雲の上の巨人も、人間を臭いで察知していましたし。

イワシの頭が身近にある文化圏にいなかったというだけで、

ドラキュラなんかの吸血鬼にも、イワシの臭いは効果あるんじゃないのかなぁ。

焼いたイワシの頭をヒイラギの小枝にそえて門口に挿すのは、

その臭いとヒイラギのトゲで鬼を寄せ付けないようにするためだと申します

(一説にはイワシの臭いで寄せ付けて、

ヒイラギのトゲで刺すというような物騒な話も)。

玄関に吊しておく防虫剤みたいなものでございますよね。

異世界に片足突っ込んでいるため現実世界に視力が効かないのか、

動物的なせいか、鬼の類いと申しますのは、臭いに敏感なことがしばしばございます。

「ジャックと豆の木」の雲の上の巨人も、人間を臭いで察知していましたし。

イワシの頭が身近にある文化圏にいなかったというだけで、

ドラキュラなんかの吸血鬼にも、イワシの臭いは効果あるんじゃないのかなぁ。

2022/02/04 でも、臭いだったら神さまのほうが近寄らなくなるんじゃないかなぁ。

日本の神さまは穢れを特に嫌いますからね。

とは申せ、「牛方と山姥」では干魚を食べますし、

山の神さまの好物はオコゼだというお話もございます

(山の神さまが醜いからという話もございます)。

そうなると、お魚の臭いは山の神さまにとって好物なのかも。

さらに申しますれば、その神さまが醜いのだといたしますれば、

鬼と区別がつかないのかもしれません。

となると、鬼と福の神は置換可能なのかもしれませんな。

それを排除したときには鬼であり、それを受け容れたときには神となるのかも?

それを排除したときには鬼であり、それを受け容れたときには神となるのかも?

(タイトル下に書こうと思ったのですが、長くなったのでこちらへ)

「少年よ大志を抱け」という言葉に、続きがあるのをご存じでしょうか。

"boys be ambitious like this old man"と、

クラーク博士はおっしゃったのだそうでございます。

生徒の1人が回想で記しているそうですな。

NHK-Bs3「ザ・バックヤード」、北海道大学の回でやっておりました。

「少年よ大志を抱け」という言葉に、続きがあるのをご存じでしょうか。

"boys be ambitious like this old man"と、

クラーク博士はおっしゃったのだそうでございます。

生徒の1人が回想で記しているそうですな。

NHK-Bs3「ザ・バックヤード」、北海道大学の回でやっておりました。

東大×ナゾトキ×ゲームブック

『ハテナ王国の冒険』

東京大学謎解き制作集団Another Vision:謎制作

志田もちたろう:文

さくまさのすけ:絵

(フレーベル館/2021/10)

『ハテナ王国の冒険』

東京大学謎解き制作集団Another Vision:謎制作

志田もちたろう:文

さくまさのすけ:絵

(フレーベル館/2021/10)

Another Visionと申しますのは、

テレビ番組「今夜はナゾトレ」などの問題を作っている方々だそうでございます。

物語は、消えた友だちを探すために、

パソコンゲームの世界を冒険するというもの。

パソコンゲームの世界を冒険するというもの。

行く先々には魔物など障害が立ちふさがります。

それを主人公は、

自らが持つ魔法の書に書かれたナゾを解くことによって、

乗り越えていくわけでございます。

自らが持つ魔法の書に書かれたナゾを解くことによって、

乗り越えていくわけでございます。

選択肢はそのナゾを解く部分のみで、ストーリーはほぼ一本道。

まぁ、普通のナゾトキ本と申してよろしゅうございましょう。

ちょっと面白いのが64。

ここ、ズルもできちゃうのですよね。

それを許容するのは、このパラグラフに戻ることが意味があるためか、

はたまたショートカットすれば、

そうで無いときに解くことになるナゾをスルーしちゃうので、

それがある意味ペナルティになるということなのか。

はたまたショートカットすれば、

そうで無いときに解くことになるナゾをスルーしちゃうので、

それがある意味ペナルティになるということなのか。

そこまで考えていないのかな?

まぁ、ここのナゾが変質するという展開は面白いアイデアだと思います。

そしてラスト。

最初のエピソードが、

最後のナゾトキギミックの伏線になっているのもよろしゅうございますな。

最後のナゾトキギミックの伏線になっているのもよろしゅうございますな。

「シノビガミ流派ブック 比良坂機関」

河嶋陶一郎/冒険企画局:著

池田朝佳・清水健司:編

(新紀元社/2021/12)

河嶋陶一郎/冒険企画局:著

池田朝佳・清水健司:編

(新紀元社/2021/12)

シノビガミに存在する、ニンジャの系統を扱った流派ブックの第1弾。

黄泉比良坂の名を持つとおり、太古より国家の影を担う存在。

公的機関である表の顔と、

その海原の下にうずまく古代巫術の混沌を併せ持つ組織。

黄泉比良坂の名を持つとおり、太古より国家の影を担う存在。

公的機関である表の顔と、

その海原の下にうずまく古代巫術の混沌を併せ持つ組織。

何ともすばらしい。

TRPGはプレイしないので、その隅々までは堪能できないけれど、

読み物として面白いではないか。

読み物として面白いではないか。

他の流派はともかく、比良坂機関だけは読み応えありそう。

そう思って買いました。

一読、すばらしい。

総80ページあまり。

シナリオやキャラクターシートも入っているので、読み物としては半分ぐらいかな。

シナリオやキャラクターシートも入っているので、読み物としては半分ぐらいかな。

でも、内容が濃いのです。

色々なアイデアを取り入れながらも、独自の世界を作りあげております。

そしてやっぱりいたか、スクリーミング・ミーミー。

……まぁ、比良坂機関の幅を広げてくれますな。

☆ 比良坂機関自体も興味深いのでございますが、

それと関わる内外の組織がまた特に興味深い。

日本政府との関係(p.19)ですとかね。

それと関わる内外の組織がまた特に興味深い。

日本政府との関係(p.19)ですとかね。

特に想像がはかどるのが、国外の組織について(p.31-32)。

アメリカ中央情報局やイギリス秘密情報部といった有名どころをはじめ、

シベリア柳生……じゃなかったコサック柳生とか

中国・北朝鮮の死の商人、中東の暗殺組織など。

掲載されているのは7組織でございますが、

記述でここまでやっていいんだ、が拡張されますから、

他のスパイ組織も想像が膨らみますな。

恐ろしくもへっぽこな組織を考えてみるのも面白いと存じます。

『日本語どっち?辞典』

篠崎晃一:監修 神田龍之介:著(小学館/2002/8)

篠崎晃一:監修 神田龍之介:著(小学館/2002/8)

2022/02/07のタイトル下に画竜点睛について書きましたが、

それを知ったのがこの本でございます。

慣用されている日本語二種のうち、

どちらが正しい用法かをしたためた書でございます。

それを知ったのがこの本でございます。

慣用されている日本語二種のうち、

どちらが正しい用法かをしたためた書でございます。

クイズでもよく出題されますよね、正しいのはどっち? って。

わたくしがこの書を買ったのは

(バーゲン本セールで買ったのは内緒にしておきましょう)、

正しい用法を知って、しっかりとした日本語を書こう!

などということではなくて、単なる興味本位。

(バーゲン本セールで買ったのは内緒にしておきましょう)、

正しい用法を知って、しっかりとした日本語を書こう!

などということではなくて、単なる興味本位。

それはこのブログを読んでくださっている

皆様方ならお分かりでございましょう。

ちなみに画竜点睛については、

せいという字を問題にしているのではなくて、

これを「がりゅう」と読むか「がりょう」と読むかが問題となっておりました。

せいという字を問題にしているのではなくて、

これを「がりゅう」と読むか「がりょう」と読むかが問題となっておりました。

この書の良いところは、

「どちらでもいい」「どちらも使う」という場合が多いこと。

その上で、テレビ・ラジオでは、教科書では、法令では、

とどちらか一方しか使わない場合を挙げていることでございます。

「どちらでもいい」「どちらも使う」という場合が多いこと。

その上で、テレビ・ラジオでは、教科書では、法令では、

とどちらか一方しか使わない場合を挙げていることでございます。

クイズなんかの場合は、

例えば教科書や辞書に載っていたり、マスコミで使っているものを

正解とすることが多いのではございませんでしょうか。

そういうことで、日本語の多様性を狭めるのはつまらないことかと存じます。

例えば教科書や辞書に載っていたり、マスコミで使っているものを

正解とすることが多いのではございませんでしょうか。

そういうことで、日本語の多様性を狭めるのはつまらないことかと存じます。

正確に伝えるとか外国人の方を相手にした場合は、

正解があるほうがよろしいのでございましょうが。

もちろん、

表記の揺れが起こった時代的、文法的な意味を解説してくれているのも

よいところでございます。

正直、じとぢの使い方の違いあたりよく知らなかったのでございますよね。

拠りますといわく、

「ぢ」や「づ」は、原題ではほとんど使われな異のですが、例外として、

はなぢやたけづつのように、

はな+ち、たけ+つつ というように2つの言葉が組み合わさった意識が強い言葉。

はな+ち、たけ+つつ というように2つの言葉が組み合わさった意識が強い言葉。

つづきのように同じ言葉が続いた下の文字を濁る場合にのみ使われるそうでございます。

ただし、「イナズマ」のような例では、いね+つま で

もともとは、つに点々でございましたが、

今では稲の妻という意味など意識する人は滅多にいないので、

イナズマで1つの言葉としてすに点々で表記するが、

イナヅマも許容範囲と言うことでございました。

もともとは、つに点々でございましたが、

今では稲の妻という意味など意識する人は滅多にいないので、

イナズマで1つの言葉としてすに点々で表記するが、

イナヅマも許容範囲と言うことでございました。

まぁ一般的ではないということでございますな。

でも、味があると思うのでございますけれどねぇ。

いづれ、とか、ぢめん、とかいう表記も……。

と、今そう書いたら、ATOKさんに「誤り」と指摘されました。

蝶々を「てふてふ」と書くとなると、大時代的だとは思いますけれど。

公式の文書では書くなということでございましょう。

さて、パラパラッとめくっていて見つけたのでここで問題です。

Q: 金のわらじでさがす、はなんと読むでしょう。

常識問題なので、ひねってはおりません。

A:「かねのわらじ」。

『金のわらじでさがす」は、根気よくさがすという意味でございます。

ですから、ゴールドのわらじではなくて、

底がすり減らないように金属でできたわらじとなるわけでございますな。

ですから、ゴールドのわらじではなくて、

底がすり減らないように金属でできたわらじとなるわけでございますな。

なんか昔聞いたような気もいたしますが、すっかり忘れておりました。

2022/01/01 おはようございます、道化の真実にございます。

NHK-BS「クールジャパン」の再放送かな、で

カナダの人だったかがおっしゃっておられましたが、

日本の山は丸いのだそうでございます。

川を挟んでまるい山があると、日本を感じるとか。

ロッキー山脈と比してらしいのでございますが、なるほどでございますな。

カナダの人だったかがおっしゃっておられましたが、

日本の山は丸いのだそうでございます。

川を挟んでまるい山があると、日本を感じるとか。

ロッキー山脈と比してらしいのでございますが、なるほどでございますな。

2022/01/02 大晦日に「ボードゲーム総選挙2022」(扶桑社)

を買ってまいりました。

「Role&Roll」では

取り上げられることが少ないゲームとかが出ていてよろしいですな。

やはり色々な(特に変な)システムのゲームが見られるというのは、

楽しいものでございます。

を買ってまいりました。

「Role&Roll」では

取り上げられることが少ないゲームとかが出ていてよろしいですな。

やはり色々な(特に変な)システムのゲームが見られるというのは、

楽しいものでございます。

2022/01/05 昨年年末辺りから寒い日が続きますな。

お体いかがでございましょう。

静岡生まれの静岡育ちなので寒いのは嫌い。

寒いのが好きという人が信じられない!!

地球温暖化とは申しましても、

均等に徐々に気温が上昇していくと言うわけではないのですよね。

むしろ乱高下、異常気象を繰り返しながら、

年間を通じてみればほんの少しずつ上がっていくという感じみたい。

厄介でございますな。

お体いかがでございましょう。

静岡生まれの静岡育ちなので寒いのは嫌い。

寒いのが好きという人が信じられない!!

地球温暖化とは申しましても、

均等に徐々に気温が上昇していくと言うわけではないのですよね。

むしろ乱高下、異常気象を繰り返しながら、

年間を通じてみればほんの少しずつ上がっていくという感じみたい。

厄介でございますな。

2022/01/07 1st「ルパン三世 ニセ札つくりを狙え!」を見ました。

見ているうちに分かったのでございますが、

何か「カリオストロの城」の原型みたい。

クラリスにあたるヒロインは出てまいりませんし、

作風もストーリーもかなり違うのですが、

にせ札をばらまく・敵が貴族・

屋根ですべる・落とし穴に落ちる・時計塔と内部のからくりが出てくるなど、

それを思わせるシーンがいくつもございました。

これをモチーフに貴族とにせ札作りの物語を歴史的に掘り下げ、

ヒロイン救出という縦軸を加えて、成立したのが

「カリオストロの城」なのでございましょう。

こういうのって、このシーンがあれになったのかなどと、

頭の中で比較してみると楽しいですよねヵら。

2022/01/08 シャープAQUOSsense5Gに不具合の口コミという記事を発見。

まさに買った機種だ。

こういうことにツキがないなぁ、高かったのに。

日本のメーカーのものだからと安心していたのに。

前機種と同じ大きさにしようとして回路を詰め込みすぎたため、

熱がうまく逃げてくれなくなったのでは、という推測もあるようだ。

熱暴走ならばあまり使わなければ良いような気もするけど、

熱でないのではという人もいるし──。

大々的に起きているのなら、シャープの方で何か動きがあると思うけど……。

熱が原因だとすると、今はよくても夏が……、ということになりそう。

まさに買った機種だ。

こういうことにツキがないなぁ、高かったのに。

日本のメーカーのものだからと安心していたのに。

前機種と同じ大きさにしようとして回路を詰め込みすぎたため、

熱がうまく逃げてくれなくなったのでは、という推測もあるようだ。

熱暴走ならばあまり使わなければ良いような気もするけど、

熱でないのではという人もいるし──。

大々的に起きているのなら、シャープの方で何か動きがあると思うけど……。

熱が原因だとすると、今はよくても夏が……、ということになりそう。

2022/01/09 シャープで冷却シートとか出したら売れるんじゃないかなぁ。

うーん、

口コミサイトで炎上する? やっぱりアツくなりそう。

2022/01/10 スマートフォンを買ったので、

自分のブログ(これ)を見てみました。

ぜんぜんデザインが違うのは予想しておりましたし、

一行の文字数も違うだろうな、とは思っておりました

(モバイル版テンプレートは選んでいないので)。

タイトル下がボタン押さないと出ないのも、まぁ仕方がございません。

でも、でも、まさか「続きを読む」に相当するボタンがない

とは思っておりませんでした。

一見さんがスルーしてくれるように工夫しているところだっていうのに、

何の役にも立っていないどころか、存在すらなかったなんて!!

──ひどい!!

2022/01/11 スマホ版のテンプレート、

タイトル下が出るものに変えておきました。

タイトル下しか書かない場合もございますから。

でも、「続きを読む」にあたるボタンはやっぱりなし。

多分続きを読まないためのボタンとして使う人いないんだろうなぁ。

2022/01/12 スマホでもパソコンと同じテンプレートで見ることができる

ことを確認しました。字は小さくなりますけれど。

というわけで、

スマホでもパソコン版のデザインで見てくださるようお願いいたします。

特に一見さん──。

ってこれ読んでいるのってほぼ一見さんじゃないもんなぁ。

矛盾だ……。

ことを確認しました。字は小さくなりますけれど。

というわけで、

スマホでもパソコン版のデザインで見てくださるようお願いいたします。

特に一見さん──。

ってこれ読んでいるのってほぼ一見さんじゃないもんなぁ。

矛盾だ……。

2022/01/16 パソコンだとインストールウィザードがあったり、

セキュリティに警告をうながされるフリーソフトとかあったり

するからものですから、ソフトあまり入れておりませんでした。

前使っていたパソコンが、

あまり調子のいいものではなかったこともございましたし。

でも、スマホアプリって、

気軽にインストール、アンインストールする文化な感じでございますよね。

プレイストアとか見てると、ついつい時間が経って……。

怠けてしまいます。

2022/01/17 スマホアプリのダウンロードって、

高速回線やWi-Fiがないとできないとお思いの方もいるかも知れませんが、

低速回線でもけっこういけますよ。

時間がかかる分放置しておけばいいだけなので、大して手間はかかりませんし。

ただ、スマホ自体やグーグルの更新の場合は、うまくいかないみたい??

最初にWi-Fiや高速通信であるかどうかのチェックが入るの……かなぁ。

2022/01/18 水島新司先生がご逝去なされたそうでございますな。

存じませんでした。ご冥福をお祈りいたします。

先生といえば野球マンガでございますが、

『ドカベン』で柔道やったり、『虹を呼ぶ男』で相撲だったりと、

他の競技も描けるところを示したかった部分あると思います。

でも、大当たりをとった役者と同じで、イメージがね。

さらに申しますれば、

奇抜な作戦やユニークなキャラクターに目が行きますが、先生の作品の根本は、

貧しかったり日の当たらないところに住む人たちに目を向けた、

人情ドラマにございます。

表面的な派手さと、それを支えるしっかりした土台の両方があるからこそ、

揺るぎない作品として成立しているのでございますな。

2022/01/19 一部の銀行では、多量の小銭を入れる場合、

手数料がかかるのだそうでございますな。

数日前、ゆうちょ銀行でもそうなったとニュースでおっしゃっておりました。

募金なんかで大量の小銭を扱う方に影響がおよぶとか。

なるほどねぇ。

一円玉募金なんて、

枚数を数えるだけで時間がかかりそうでございますものな。

募金を集めた団体のほうが、もっと集計大変でございましょうが。

手数料がかかるのだそうでございますな。

数日前、ゆうちょ銀行でもそうなったとニュースでおっしゃっておりました。

募金なんかで大量の小銭を扱う方に影響がおよぶとか。

なるほどねぇ。

一円玉募金なんて、

枚数を数えるだけで時間がかかりそうでございますものな。

募金を集めた団体のほうが、もっと集計大変でございましょうが。

2022/01/20 ホットケーキを作りました。

前に作ったときは黒焦げだったので、火を弱めに時間も短めにしたら、

今度は中が生焼けべちゃべちゃ。

それを食べて思ったのでございますが、

もしかするとカスタードクリームって、

このべちゃべちゃを食べたくて作られたもの?

……ないか。

ホットケーキから思いついたってことはないか……。

2022/01/?? 「Role&Rollvol.207」。『スチームパンカーズ』で、

久我青年が仁義を切る場面があり、

実家を勘当された兄が別れ際に見せてくれたものを見よう見まねで、

とかおっしゃっておられました。

フィクションだからそれでよろしいのでございますが、

実際には、そんな簡単なものではないようですな。

『江戸やくざ研究』田村栄太郎(雄山閣/2003/8)p.88~には、

大正12年ごろ名古屋裁判所で調査したという「旅人の作法」という文書が

掲載されておりましたが、結構長く、また、相手との掛けあいがいるものでございました。

2022/01/26 「キャラクターコレクション(上)──

ファンタジーRPGの職業・役割」安田均/クループSNE

(富士見書房/平成三年11月)のp.235。

”癒し手”、ペン・ティ・コーラの登場する作品が、

ゲームブック『雪の女王の洞窟』になっておりました。

もしかすると、主人公は「君」でも「あなた」でもなくって アナ?

2022/01/27 オシリカジリムシって、画像見たかぎりでは、

クール星人みたいな感じ。

まぁ、クール星人のほうがああいう生き物を参考にしているんだろうけど。

そのうち、変な名前の生き物図鑑とかに載りそうだなぁ。

2022/01/28 『熱核姉妹ツインノヴァ』草野直樹:著

(バンダイ文庫/1986/6)をパラパラとめくってみました。

主人公の2人が、菊花と五月。上司がシンボリ主任。出先の担当がオグリ警部。

以前は気づきませんでしたがこれって……。

案の定と申しますか、競馬のシーンが出てまいりました。

作者が好きなのでございましょうな。

もしかするとこの辺のメインキャラクターって、

実は元々他の名前が決まっていて(例えば、ユリとケイとか)、

何らかの理由であとであわてて名前を変えたのかもしれません。

ちなみに、作者の草野直樹先生ですが、ウィキペディアを見ますと、

1990年には報知新聞社に入り、スポーツ紙の記者をしていたのだとか。

なるほどー。

なるほどー。

2022/01/29 それにしても、スマホ──だけじゃないか、

高速回線のCMって何であんなバカっぽいのが多いんでしょ?

契約する人の程度に会わせているとしたら、バカにしておりますな。

というわけで、「ネコふんじゃった」でございます。

何年か前、NHKのラジオ番組でこの歌が流れたとき、

ダイヤモンド・ユカイさんが、歌詞について、

こんなのじゃなくて、♪ネコ死んじゃった♪ だよねとおっしゃり、

女性アナウンサーの方もそれに同調しておりました。

わたくしもそんな感じで聞いたような記憶がございますから、

巷で歌われていたのは、そうなのでございましょう。

子供は容赦ないですからな。

それが、「みんなのうた」や教育現場で歌われるに際して、死んじゃあ

マズいだろうと、お行儀のいい歌詞に変えたのでございましょうな。

本当の曲がどうかは存じませんが、

大体が「悪いねこめ 爪を切れ」の部分の曲の展開もなかったような。

女の子たちがピアノで遊んでいたのは、

最初の部分をどんどん速くしていって、

どこまで続けられるかを競うものでございましたから、

展開なぞ、必要ないわけでございますな。

ですから、

♪ ネコふんじゃった ネコふんじゃった

ネコふんづけちゃったら 死んじゃった ♪ か

♪ ネコ ふんじゃかふんじゃか

ふんじゃかふんじゃか ふんじゃ~った♪ とか、

♪ ふんじゃかふんじゃか ふんじゃかふんじゃか

本当の曲がどうかは存じませんが、

大体が「悪いねこめ 爪を切れ」の部分の曲の展開もなかったような。

女の子たちがピアノで遊んでいたのは、

最初の部分をどんどん速くしていって、

どこまで続けられるかを競うものでございましたから、

展開なぞ、必要ないわけでございますな。

ですから、

♪ ネコふんじゃった ネコふんじゃった

ネコふんづけちゃったら 死んじゃった ♪ か

♪ ネコ ふんじゃかふんじゃか

ふんじゃかふんじゃか ふんじゃ~った♪ とか、

♪ ふんじゃかふんじゃか ふんじゃかふんじゃか

死んじゃ~った ♪ で

延々ループしていた気がいたします。

延々と申しましても、そんなに長く続くものではございませんが。

2022/01/30 近くのイオンでバーゲン本セールをやっておりました。

以前はバーゲン本と申しますれば、

料理や裁縫といった実用書でしたり、子供の本、

あるいはオカルト的な怪しい本とか、時事的なものとかで、

出版社も有名どこではなかったりしたので、

大抵スルーしておりました

(ウソです。本となれば、ついついチラリとでも目を向けてしまいます)が、

近ごろはそうではないご様子。

図書館で借りて本屋さんで見つからなかった『世界の鉄道』などを含め、

一万円ほど買ってしまいました。

これもそうですがふくろうの本とか、

河出書房のものが多かったような気がいたします。

極初期の「みんなのうた」から

(タイトル下に収まらないので、こちらで。

リンクは相変わらず用意いたしませんので、必要ならば検索なさってください)

「もえあがれ雪たち」

うた:中山千夏、【常盤台小学校児童合唱団】

作詞:阪田寛夫 作曲:宇野誠一郎。

を見ました。

うた:中山千夏、【常盤台小学校児童合唱団】

作詞:阪田寛夫 作曲:宇野誠一郎。

を見ました。

YouTubeで。

極初期、1960年代の「みんなのうた」と申しますれば、

世界各国の民謡や童謡、唱歌など、

主に子供向けの歌が中心でございましたが、

この歌は、息苦しくも暗い高揚感に富んでいて、

その範疇に収まらないものにございました。

あらためて見ると、作詞は「さっちゃん」で知られる阪田寛夫先生、

作曲は「ちろりん村とクルミの木」や「ひょっこりひょうたん島」などを

手がけた宇野誠一郎先生なのですな。

作曲は「ちろりん村とクルミの木」や「ひょっこりひょうたん島」などを

手がけた宇野誠一郎先生なのですな。

ですからあるいはNHKとしては、

もっと童謡っぽいものを期待して発注したのかもしれません。

もっと童謡っぽいものを期待して発注したのかもしれません。

それとも逆に、まったく新しいものを、と依頼したのかな?

いずれにせよ鮮烈にございます。

革命とか蜂起とか、感じません?

詞にはそういう言葉はございませんが。降り積もった雪ょ、

鋭かった自分を思い出せというようなことは、

おっしゃっているのですかな。

鋭かった自分を思い出せというようなことは、

おっしゃっているのですかな。

映像も、窓の外に暗い闇が広がり、赤い炎が燃えて、粉雪が乱舞する。

その粉雪が、雪の結晶に──というような……。

その粉雪が、雪の結晶に──というような……。

感じだったと思ったのでございますが、

こちらの方は全然違っておりました。

こちらの方は全然違っておりました。

だいたいが歌詞では赤い炎じゃなくて青い炎でございますし、

映像にしてもそもそも白黒でした~。

もう、完全に思い出補正でございますな。

もしかすると、「みんなのうた」の他の歌と混ざっているのかもしれません。

(]2021/11/07 (Sun)の記事

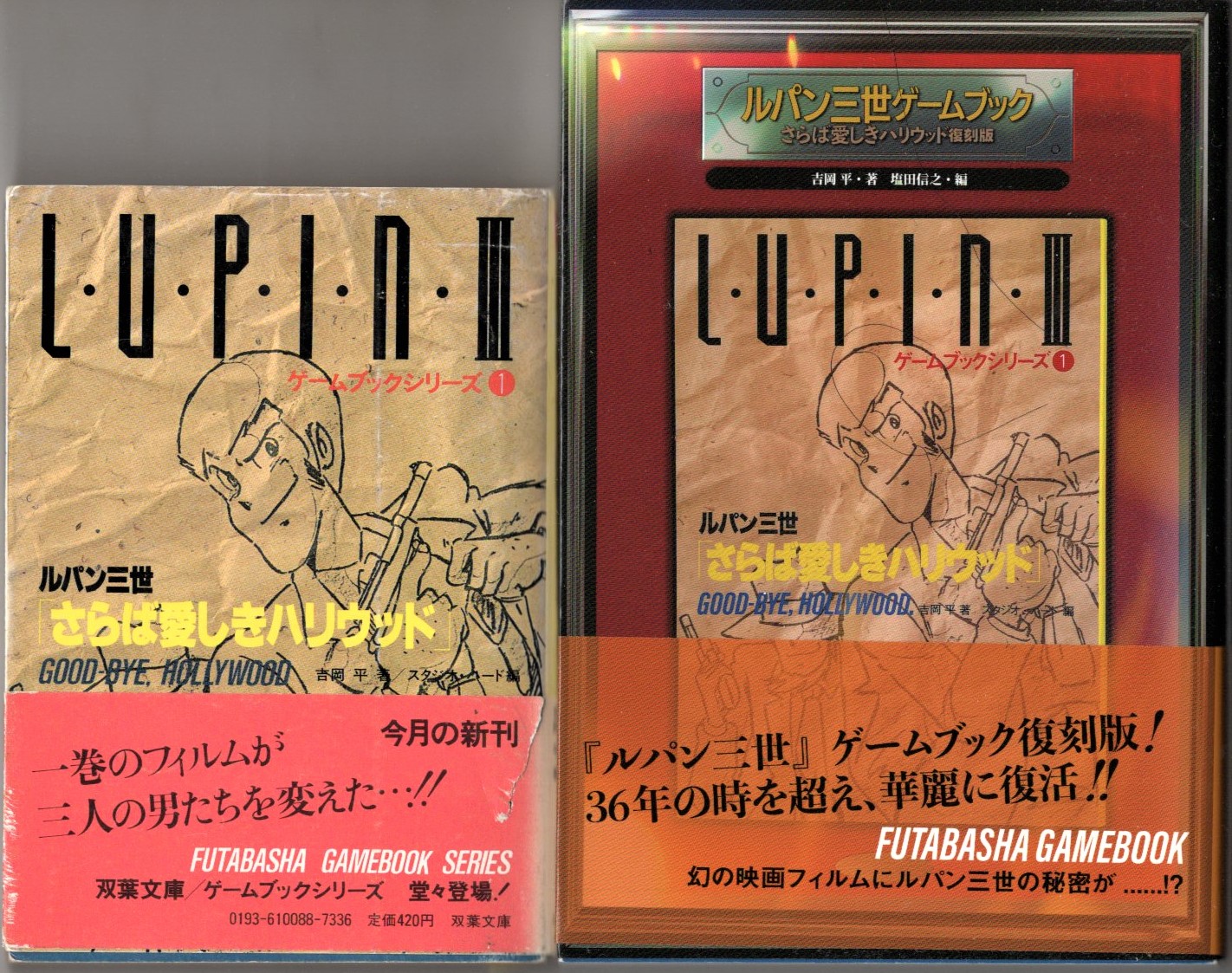

『ルパン三世ゲームブック さらば愛しきハリウッド 復刻版』に

続けて書く予定だった記事でございます。汗顔 (^_^;)

「ルパン三世ゲームブック」には、資料編として『ルパン三世ゲームブック さらば愛しきハリウッド 復刻版』に

続けて書く予定だった記事でございます。汗顔 (^_^;)

「ゲームブックの歴史」と

「ゲームブックの作り方」という

2つのコラムが収められております。

そのうちの「ゲームブックの歴史」についてでございますが、

まず最初、p.246の上段で

「この本では」という言葉が2回使われているところがわかりにくく存じます。

「この本では」という言葉が2回使われているところがわかりにくく存じます。

最初が基本的な意味、2回目が厳密的な意味ということなのでしょうが、

2回目のほうが「この本では」を結ぶ言葉がないので尻切れトンボに思います。

2回目のほうが「この本では」を結ぶ言葉がないので尻切れトンボに思います。

一般的にゲームブックは、

「小説のように読み進められ、選択肢を選ぶことで異なる展開が楽しめる本」

ですが、ゲーム+ブックなのですから、そこにゲーム性がなければ、

本当の意味でゲームブックとは呼びにくいと考えます。

そこでこの本では、

選択肢の選び方でバッドーエンドに行きついてしまったり、

ポイントが変化することで駆け引きが生まれるような、

そんなゲーム性を含んだものを特に扱っていきたいと思います。

「小説のように読み進められ、選択肢を選ぶことで異なる展開が楽しめる本」

ですが、ゲーム+ブックなのですから、そこにゲーム性がなければ、

本当の意味でゲームブックとは呼びにくいと考えます。

そこでこの本では、

選択肢の選び方でバッドーエンドに行きついてしまったり、

ポイントが変化することで駆け引きが生まれるような、

そんなゲーム性を含んだものを特に扱っていきたいと思います。

ここの文章は、だいたいこのぐらいの意味ではございませんでしょうか。

そのあとの血縁関係でたとえたゲームブックとその周辺領域については、

分かりやすくしようとした結果、かえってわかりにくくしてしまったような気が。

分かりやすくしようとした結果、かえってわかりにくくしてしまったような気が。

たとえなんか持ち出さなくてもいいのに。

まぁ、以上のことは、どちらかと言えばわたくしが、

ゲームブックの物語的な部分に興味があるので、

気になってしまうことなのかも知れません。

ゲームブックの物語的な部分に興味があるので、

気になってしまうことなのかも知れません。

さて、それはともかくといたしまして、

ゲームブックのブームに関してでございます。

ゲームブックのブームに関してでございます。

2021/11/02 NHK-BS ヒューマニエンス「脂肪 人類を導くパートナー」。

最後の方だけ見る。

妊娠中に母親がダイエットなどで痩せた状態でいると、

その子供は肥満になるみたい。

飢餓に対応するためだろうけれど、子供がかわいそう。

あと脂肪には白色脂肪の他に鎖骨のあたりに褐色脂肪というのがあり、

寒冷な環境ではそれが発熱のために働くのだそうだ(温暖な環境では関係ない)。

だから寒い部屋に長時間

(メモしたものには、17~19度で2時間って書いてあったけどホントかなぁ)

入っているとそれが働くらしいけど、それで痩せるんだろうか?

食事で余計に脂分を吸収しちゃいそうな気もするけど……。

最後の方だけ見る。

妊娠中に母親がダイエットなどで痩せた状態でいると、

その子供は肥満になるみたい。

飢餓に対応するためだろうけれど、子供がかわいそう。

あと脂肪には白色脂肪の他に鎖骨のあたりに褐色脂肪というのがあり、

寒冷な環境ではそれが発熱のために働くのだそうだ(温暖な環境では関係ない)。

だから寒い部屋に長時間

(メモしたものには、17~19度で2時間って書いてあったけどホントかなぁ)

入っているとそれが働くらしいけど、それで痩せるんだろうか?

食事で余計に脂分を吸収しちゃいそうな気もするけど……。

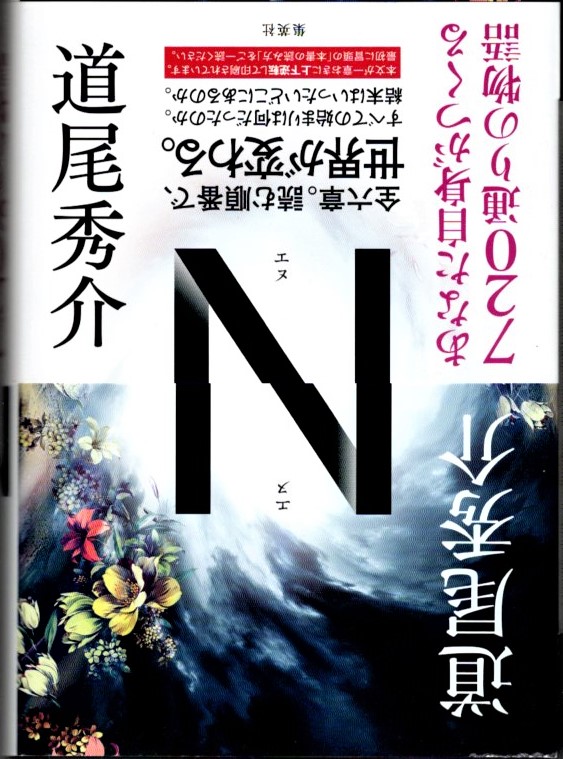

『N』道尾秀介(集英社/2021/10)

6つの作品が収められた短編集。

この本には特徴が2つございます。

一つは天地が逆になっている作品があるということ。

タイトルの『N』は、

おそらくそれを表わしているのでございましょう。

おそらくそれを表わしているのでございましょう。

6つの短編すべてが「○○ない~」という題名で

統一されていることから、

英語にすれば「No ○○~」となることも意味しているのかもしれません。

天地を逆にした理由について著者は

「章と章の物理的なつながりをなくすため」と書いております。

もっと深い意味があるのでは、と勘ぐってしまいますが、

よく分かりませんでした。

よく分かりませんでした。

アイルランドが舞台の「笑わない少女の死」と

「消えない硝子の星」が天地逆になっているのですよねぇ。

「消えない硝子の星」が天地逆になっているのですよねぇ。

ですから地球の反対側で起こった物語が逆なのかな

とも思ったのでございますが、

「名のない毒液と花」の舞台は日本。

なのでそういうことでもないのでしょう。

うーむ、疑問でございます。

疑問は疑問のままにしておきまして、

もう一つの特徴は、

本の最初にそれぞれの短編の冒頭部分が書かれたページがあり、

その中から選択してどれでも好きな作品から読み進めていい

と作者による指定があることでございます。

と作者による指定があることでございます。

選択はそこだけ。

物語の途中で分岐が起こるようなことはございません。

物語の途中で分岐が起こるようなことはございません。

単に短編の選択だけ、ですな。

オビには

「読む人によって色が変わる物語を作りたいと思いました。

(中略)物語のかたちは、6×5×4×3×2×1=720通り。

読者の皆様に自分だけの物語を体験していただければ幸いです」

と書かれております。

「読む人によって色が変わる物語を作りたいと思いました。

(中略)物語のかたちは、6×5×4×3×2×1=720通り。

読者の皆様に自分だけの物語を体験していただければ幸いです」

と書かれております。

最初この惹句を読みましたとき、

720通りなんてはったりもいいところ。

ゲームブックのように通らなかったパラグラフがあるのならまだしも、

短編自体は変わらないのだから、

それを並べ替えたところで、そう何度も楽しむことができるものではない、と──。

短編自体は変わらないのだから、

それを並べ替えたところで、そう何度も楽しむことができるものではない、と──。

でもこれ、そういうことじゃないのですな。

1人の人が何度も楽しめるものを目的としているのではなくて、

読む人によって印象が変わる、というのでございますから。

読む人によって印象が変わる、というのでございますから。

確かに、読む順番によってその物語から受ける感じが変わってくる

というのはございましょう。

雑な例でいえば、推理小説のトリックなどが思い浮かびますな。

古典的な推理小説をまったくのサラの状態で読むのと、

現代の作品でそのトリックが紹介されているのを先に読んでいるのでは、

かなり感覚が異なってまいります。

現代の作品でそのトリックが紹介されているのを先に読んでいるのでは、

かなり感覚が異なってまいります。

現実でも、

あるニュースに関して、その裏事情を知って聴くのとそうでないのとでは、

そのイメージは大きく変わってくるなんてこと、ございますよね。

あるニュースに関して、その裏事情を知って聴くのとそうでないのとでは、

そのイメージは大きく変わってくるなんてこと、ございますよね。

でも720通りは機械的で、ハッタリめいて大げさですよねぇ。

オビの背や表紙側の「あなた自身がつくる720通りの物語」となると、

さらにハッタリめいて聞こえます。

オビの背や表紙側の「あなた自身がつくる720通りの物語」となると、

さらにハッタリめいて聞こえます。

さてところで、

どこから読んでもいい、読む順番によって読書体験が異なる、

そういう特徴を持つ作品群にするためには、

それぞれの作品が何らかの関連性を持っていなければなりません。

どこから読んでもいい、読む順番によって読書体験が異なる、

そういう特徴を持つ作品群にするためには、

それぞれの作品が何らかの関連性を持っていなければなりません。

ぜんぜん関係がなかったら、読む順序も関係ないですからな。

そんなわけでこれらの作品に登場するキャラクターは、

あるときは主人公として、あるときは脇役として登場いたします。

意外な一面を見せたり、ぜんぜん違った感じで現われたり……。

それがいいのでございますな。

ニヤリとさせられたり、フーンとさせられたりいたします。

ただし、

あるキャラクターがすべての作品に関わっているわけではございません。

関わっていると申しましても別の一作くらいでございます。

それが欠点というわけではなくて、

それぞれの作品に独立性と自由度を与えているのでございますな。

それぞれの作品に独立性と自由度を与えているのでございますな。

蝶が出てくるのは、バタフライ効果と何か関係あるのかも。

偶然と偶然が重なって、

日本とアイルランドの物語が奇跡的につながっているということなのかも?

とも思ったのでございますが、

読んだ感じではそこまでのつながりは見いだせませんでした。

ただね。日本の側では花が出てくるのですよね。植物の花ではございませんが──。

それが、アイルランドの蝶と対比する関係になっているような気がいたします。

気づけば表紙にも蝶と花が描いてございますし──。

(カバーかけて読んでいるので、気づかなかったのです)

アイルランドの蝶が死のイメージ、

日本の「花」が生と申しますか、生きる希望のイメージ。

そんなふうに対比させていることはあきらか、

とまで言っちゃっていいのかな、に受けとれます。

日本の「花」が生と申しますか、生きる希望のイメージ。

そんなふうに対比させていることはあきらか、

とまで言っちゃっていいのかな、に受けとれます。

それが全体を一つにまとめているのでございますな。

先ほどは独立性と自由度と申しましたが、

発展させるとすれば、キャラクターをもっと色々な作品に登場させた、

より複雑な物語も期待するところでございます。

発展させるとすれば、キャラクターをもっと色々な作品に登場させた、

より複雑な物語も期待するところでございます。

そのための鳥羽口ともこの作品は取れますな。

作者がそうするかは存じませんが。

さて、さてさて、

アドベンチやーゲームの視点から見ますと、

ザッピングや双方向移動型のゲームが、それに近いと申せますが、

それほどでもない部分もございます。

ザッピングや双方向移動型のゲームが、それに近いと申せますが、

それほどでもない部分もございます。

ザッピングにしろ双方向移動にしろゲームでは、

大抵フラグを使って時間軸を管理しております。

大抵フラグを使って時間軸を管理しております。

そのため、ある部分によっては、

どちらを先に読むかが必然的に決められてしまうわけですな。

そうでないとゲームが進行いたしません。

どちらを先に読むかが必然的に決められてしまうわけですな。

そうでないとゲームが進行いたしません。

もっとも、この小説にしたところで、

1つの作品の中での時間軸は決定しているわけではございますが。

まぁ、ですから、完全に同じではないとはいえ、

こういう形式を取り入れることはできると思うわけでございますよ。

ある場所でメインを務めたキャラクターが別の場所でも脇役として登場し、

それが意外な一面を見せるというようなことが。

こういう形式を取り入れることはできると思うわけでございますよ。

ある場所でメインを務めたキャラクターが別の場所でも脇役として登場し、

それが意外な一面を見せるというようなことが。

矛盾が起こらないようにしなければなりませんが、

頭に入れておいて良いアイデアだと存じます。

最後に一言。

さきほどカバーをかけて読んでいると書きましたが、

それだとちょっと読みにくいのでご注意を。

それだとちょっと読みにくいのでご注意を。

いえね、パッと開いたときに、どちらが本当の天地だったか、

言葉を変えて言えばどちらが表紙だったか

一瞬分からなくなるのでございます。

『ルパン三世ゲームブック

さらば愛しきハリウッド

復刻版』

吉岡平

高橋信之(STUDIO HARD)::著

塩田信之:編

(双葉社/2021/10)

背が黄色くないじゃん!!

双葉文庫版を知っている人は、

それを目当てに探すでしょうに。

さらば愛しきハリウッド

復刻版』

吉岡平

高橋信之(STUDIO HARD)::著

塩田信之:編

(双葉社/2021/10)

背が黄色くないじゃん!!

双葉文庫版を知っている人は、

それを目当てに探すでしょうに。

それでなかなか

見つからなかったのか!!

というわけでもございませんが、清水の2~3軒の書店にはございませんでした。

コロナワクチンを射つために静岡に行ったおりに、買うことが出来ました。

コロナワクチンを射つために静岡に行ったおりに、買うことが出来ました。

ここでは主に、双葉文庫版も持っている方を対象にして話を進めてまいります。

vol.204には、もう1枚載せていただけまして、それがこちら。

vol.292の「呪印感染」シナリオ、「神成の白」の……後日譚でございます。

vol.292の「呪印感染」シナリオ、「神成の白」の……後日譚でございます。

このブログで「石ノ森章太郎コレクション」について書いた後で

これを読んだものでございますから、

「これ『龍神沼』じゃん」と思ってしまったのでございます。

池(沼)の主でもある少女が、少年に恋心を抱く──。

構造として同じでございましょ。

ですから、何とか「龍神沼」のほうに寄せて描けないか、

と考えていたのでございますが。

そういうストーリーの改変をすると、どうしても説明が長くなる、

コマが必要になるし、セリフも多くなる。

コマが必要になるし、セリフも多くなる。

2枚組にして、1枚を大ゴマのイラストにする

とかも考慮に入れていたのでございます。

「龍神沼」もクライマックスに大ゴマ持ってきておりますから。

でも、それでも紙幅が足りない。

無理がある。

ラフを描いてみてあきらめました。

で、もう少し考えてみる。

「呪印感染」ってぇのは、ホラーですから、アンハッピーですよね。

そこを逆転させてハッピーにしてあげたい。

ということで……、こんな感じとあいなりました。

ハッピーエンドですな。

徹底的にギャグにするならば、

イケノカミさんが池とそのまわりの土地を、

一大リゾート地にしようとする業者に売っぱらっちゃう

なんてオチも考えましたが、

それはひどいということで却下。

本来なら悪役がやることでございますからな。

イケノカミさんが池とそのまわりの土地を、

一大リゾート地にしようとする業者に売っぱらっちゃう

なんてオチも考えましたが、

それはひどいということで却下。

本来なら悪役がやることでございますからな。

でも、それ以前はこの池のまわりって、

ケータイとか使えなかったと思うんですよね。

それが在宅ワークで切るようになったってとは、

電波が届くようにしたということでございましょう。

ケータイとか使えなかったと思うんですよね。

それが在宅ワークで切るようになったってとは、

電波が届くようにしたということでございましょう。

なんらかの力を使って設置させたのかもしれません。

以前ならそんなことはさせなかったでございましょうに。

あっ、

本人もスマホ持つようになったから、ということなのかもしれません。

vol.204

宇宙クジラというと、何を思い浮かべますか?

わたくしは、小松左京先生の『さよならジュピター』ですなぁ、

なんとなく。

宇宙クジラというと、何を思い浮かべますか?

わたくしは、小松左京先生の『さよならジュピター』ですなぁ、

なんとなく。

木星を遊弋(ゆうよく)するクジラ。

スーリアさんとも似たものを感じさせます。

スーリアさんとも似たものを感じさせます。

というわけで、『エクリプス・フェイズ』、なのでございます。

この作品ねぇ、描いてみたいと思っても、

特殊用語が多くて、ビジュアルにした場合、

合っているかどうか心配で描かないってことがあるのでございますよねぇ。

魅力的な作品ではございますが……

(最近になって、オンライン上にサポート記事などがあることを知りました)。

(最近になって、オンライン上にサポート記事などがあることを知りました)。

でも、この号、vol.204の場合、メインは宇宙クジラと太陽にございます。

いくら独自の設定があったとしても、

クジラと書いてある以上、

現実のクジラとそれほどの違いもございませんでしょう。

クジラと書いてある以上、

現実のクジラとそれほどの違いもございませんでしょう。

ということで描くことにいたしました。

左がグレーでスキャンしたもの。

右が失敗してと申しますか試しにやってみた白黒スキャンの画像でございます。

右が失敗してと申しますか試しにやってみた白黒スキャンの画像でございます。

重ね合わせて、立体視っぽく見えるかな?

ホントはもっとクジラさんのデザインを変えようとも思ったのでございますが、

時間が押していたので、それほどの改変はいたしておりません。

あまり変にしても何だか分からなくなってしまうので、

その辺りは一長一短でございますな。

時間が押していたので、それほどの改変はいたしておりません。

あまり変にしても何だか分からなくなってしまうので、

その辺りは一長一短でございますな。

ちなみに、サンワードの表紙に

デカデカと宇宙クジラさんの絵が描かれているのを知ったのは、

筆入れしている途中でございました。

ああ、この絵、どっかで見ていたはずなのに……。

よくあることでございます。

ちなみに、この時期だものでございますから

「コロナ」で検索しても、

コロナウィルスのことしか出てこないんですよねぇ。

「太陽コロナ」で検索しないとヒットしやしない。

レッサーパンダがジャイアントパンダに

パンダの座を奪われたようなものでございます。

令和三年10月

2021/10/04 牛肉100%のハンバーグ。

パッケージの裏を見ると「味付牛挽肉」と書いてございました。

たしかに。

作っている方からするとそうなのでしょうが、

その発想はございませんでした。

パッケージの裏を見ると「味付牛挽肉」と書いてございました。

たしかに。

作っている方からするとそうなのでしょうが、

その発想はございませんでした。

カレンダー

プロフィール

HN:

道化の真実

性別:

男性

趣味:

ゲームブック

最新記事

(04/14)

(04/13)

(04/06)

(04/05)

(04/03)

最古記事

リンク

最新CM

[04/05 道化の真実]

[04/03 ポール・ブリッツ]

[03/07 道化の真実]

[03/03 ポール・ブリッツ]

[01/12 道化の真実]

最新TB

カテゴリー

ブログ内検索

P R

フリーエリア

<